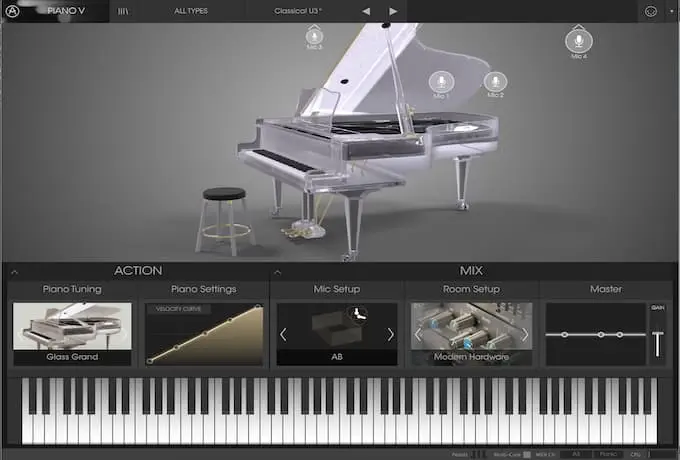

ArturiaのPiano Vは、最新のモデリング技術を駆使して、アナログピアノの温かみと深みをデジタル音源で完璧に再現します。

この記事では、Piano Vがいかにしてピアノのリアリティを捉え、DTMや音楽制作のための多様なサウンドパレットを提供するかを詳細に解説します。

特に注目すべきは、ピアノとシンセベルの融合から生まれる独特のキラキラとしたピアノサウンドで、これ一つで楽曲に新たな次元をもたらすことができます。Arturiaの革新的なアプローチにより、Piano Vは音楽制作における新たな可能性を開きます。

Piano V1とV2の違い

モデリング数も増えて音質が別次元!

とにかくPiano VとPiano V2(以下V2)では音が本当に違います。Piano Vはどこかエレピ(CP70)のようなピックアップ的な音の印象が残る音源でしたが、V2になってから空気感とピアノの存在感が抜群によくなりました。音色の違いを一言でいうと「ギャン!!」というピアノの特有の硬いアタック音です。クラシックな弾き方ではなくポップスで「ギャンギャン」言わせたいときにV2の気持ちよさが現れます。

とにかく「ギャンギャン」弾きたくなるレベルです。「ギャンギャン」うるさいですねw

V2はV1に比べると

JpaneseGrandとGermenGrandが追加されグランドピアノの音の幅が格段広がりました。どの音も良い意味でしっかりと個性的で曲によって使い分けができるレベルです。

SoundBordRezonanceの効果がよくなった

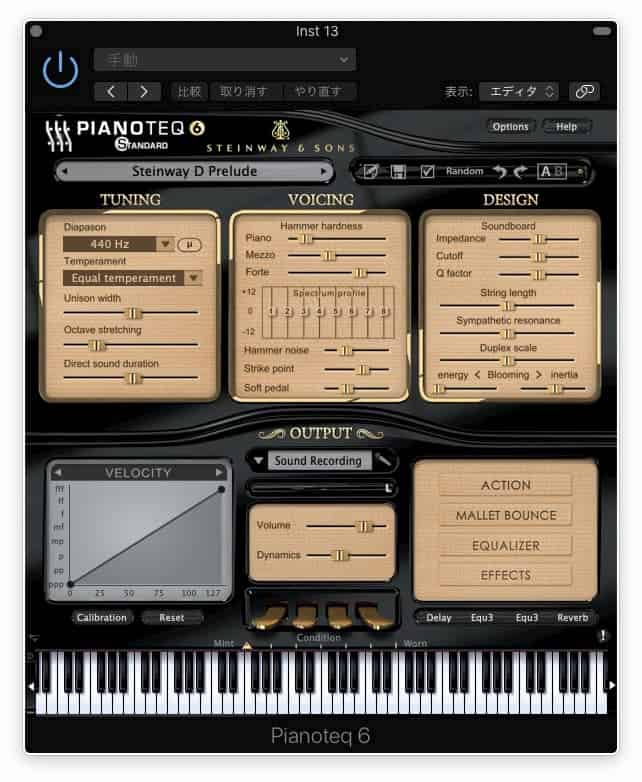

モデリング音源の特徴はピアノの倍音がサンプル音源に比べるとよりリアルに干渉している点にあります。pianoteqの場合はこの倍音調整を第8倍音まで自由に音量調整すること音色の細かな調整が可能です。Piano V(V2も含めて)はそこまでの調整はできませんが、倍音調整のためにそれと近い機能でSoundbordRezonanceというメニューがあります。

これはピアノのサスティン・タイムを 調整するものでSoundbordが多いとサスティンを長いSoundbordが少ないとサスティンが短いというものです。Piano VのときはこのSoundbordの効果があまり感じられなかったのですが、V2になってからかなりピアノレゾナンスを感じることができるようになりました。

サンプルピアノでも最近はこのレゾナンスエミュレーションをつけているものが出てきましたが、モデリング独特の良い意味での音の濁りは弾いていて気持ちがよくなります。音が分離はミックスにおいて重要ですが、ピアノはある程度濁った方が味があります。

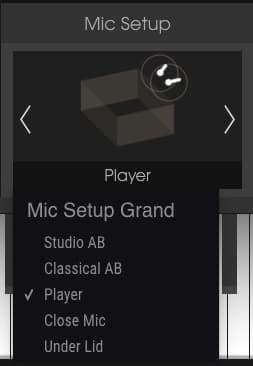

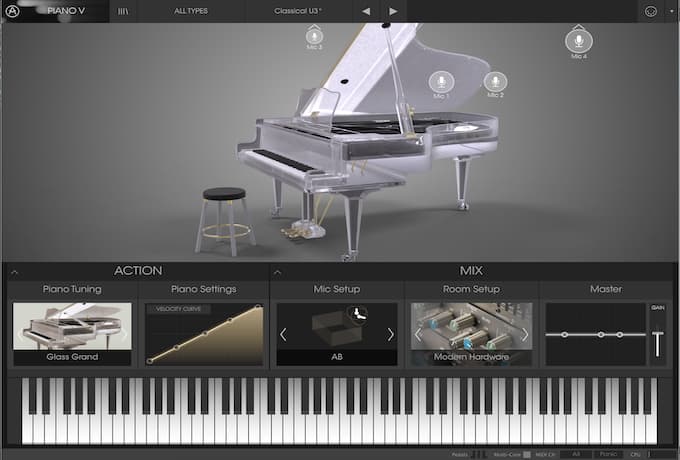

マイクのポジションが変更

左がV2

右がPiano Vです

ピアノの音色はどのモデリングを選ぶかで大まかな音は決まってしまいますが、このマイクキングはかなり音色に影響が出やすいので、ここでポップな音からクラシックな音まで作り込めます。個人的にガンガン弾いていて気持ち良いのはV2はPlayerですね。

音の立ち上がりもよくリバーブではない空間の音の感じがなんともたまりません。逆に他のプラグインでリバーブ処理をしたいならばCloseでマイク3と4は消してしまうのがよいです。マイクのポジションを自分で変更できるとよかったのですが、そういうのはできません。あくまでパンニングと音量だけです。V3ではここをもっと柔軟にしてくれることを希望します。

マイクで音作る音源といえばモデリングではありませんが、wavesのピアノ音源Grand Rhapsody Pianoも似たような音の作り込みが可能です。

こちらはマイクの種類と距離を調整できる音源なので音の作り込みの自由度が高いです。

リバーブは変化なしだがStereoDelayを装備

Piano Vに内蔵されているのは4種類のコンボリューション・リバーブです。しっかりと空間のモデリングをしていて気持ちよいリバーブ感です。リバーブ感といえば先日紹介したRev Plate-140はもう試しましたか?25日までの無料(それ以降は99ドル)なので是非ゲットしておきましょう

さて、実はこのリバーブを使うときはちょっとだけ注意が必要です。AmericanInitというプリセットを使うときはリバーブがDryになっているだけではなくDecaystartも0になっています。ここを上げてやらないとリバーブを感じられません「リバーブかからないなー」と思ったらDry/Wetをチェックするのと同時にDecayも注意しましょう

Delayに関しては空間の広がりの補佐といった感じのイメージで使うのがよいかもしれません。

EQは3バンドから5バンドへコンプも内蔵

左がV2右がPiano V

正直この辺りは特別なEQをモデリングしているわけでもなくEQやコンプにプリセットはないのでDAWで操作するのが良いとは思います。コンプをかけてしまうとすこしモデリングくささが耳に付きます。

サウンドデモ

ラテンジャズチックなフレーズを弾いてみてサウンドデモしてみます。まずはPiano Vからです。

ちょっと重めな感じですし、どこかピックアップ的なニュアンスを感じます。これもまた一つの音色なのですが、もっと明るくはっきりとした音の方がいい感じです。

V2の場合

高域の弦の伸びに注目してもらえるとわかりやすいです。なおここれは同じMidiデータを貼り付けてチェックしていますが、ベロシティを調整するともっと違いが顕著になります。

Pianoteqの場合

好みのわかれるところです。さすがPianoteqは重厚感がありますし、マイキングの追い込みで

PIano Vの魅力

arturiaにとってはじめての生楽器のモデリングということもあってまだまだ煮詰めきれていない部分が多い piano Vですが、これだけはすごいと思ったのが今回のメインテーマピアノとベルサウンドの奇跡の融合!透明感のあるピアノです。

美しい!!

Glass Grandという名前ですが、

一見XJPANのYOSHIKIさんが使っていたKAWAIのクリスタルピアノのようにも見えます。

しかし音は完全に別物!まず結論がいうとGlass Pianoはピアノの音ではありませんw完全にシンセサイザーのベル音色ですwでは実際どんな音のなのかというとこんな感じです。

すごいキラッキラ☆☆もう100%FMシンセベルwでもこれが物理モデリング音源で作られたピアノの音ということですwなんだか笑えてきますwもう物理音源で表現力なんて言葉はどこへやった?と強烈につっこみたくなりますねwしながら存在感がなかなかすごい。特に低音の存在感とかすごくないですか?癖がまったくなくどこにでも溶け込んでいけるそれがGlass Pianoです。

私はこれをこそっと使うのが好きですw

実はV-Collection6にしなくてもまた単体でPiano V2を買わなくてもPiano V2を使える方法があります。これは後日にお話させていただきますね。お楽しみに

モデリング音源とは

このブログで何度か出てきていますが、モデリング音源とはサンプルを持たない音源のことすべてパソコンのなかで仮想的に作られている音源のことを物理音源(モデリング音源)と呼ばれています。最近ではIK multimediaのModoBassオーケストラの管楽器を一同に集めたWIVI instrument

モデリング+サンプル音源のハイブリッド音源sample modeling(現在 弦楽器は販売休止状態となっています)modart のPianoteqなどがあります。

ちなみにarutiraの製品はpiano Vを覗いて基本はバーチャル音源です。表現力においてはサンプル音源ではコントロールできる表現の幅が限られるのでそういうときがモデリング音源の出番と思っていただけるとよいでしょう。

バーチャル音源とモデリング音源の違い

技術的には一部似ている部分もあるけど、根本的にはバーチャル音源(バーチャルアナログ)はアナログシンセを再現を目指した技術に対してモデリング音源は生楽器のシミュレートを意識したもの。またモデリングは振動と共振を自由自在に扱えるため3mのバイオリンとか、サックスのリードをトランペットにくっつけるみたいな現実に存在しない楽器を作ることができるのもモデリング音源の特徴といえます。

まとめ

ピアノとベルサウンドの奇跡の融合!透明感のあるピアノはArturiaのPianoVに任せろ!と言ってみましたが、任せられそうですか?結構この系の音は需要があると思います。私も好きです。90年代くらいのハードシンセにはあたりまえのように入っていた音色でゲームBGMで使われまくりましたが、やっぱりこういうキラキラサウンドはいつまで経っても色あせないのかもしれません。