Mini V EfxのmoogFilterを使えばドラムサウンドは劇的に変わる

DTM アナログ系とデジタルフィルタープラグインの違いの2つの記事はこちらにまとめました

フィルターでサウンド・メイキングはDTMの醍醐味の1つといってもいいくらい音作りを楽しめます。

なんせ4歳のうちの娘が2歳にしてフィルターとレゾナンスでギュワンギュワンして遊んでいましたw

やはりなめらかな音の変化と帯域の強調できるレゾナンスは老若男女誰でも虜にするのかもしれませんねw

さてフィルターサウンドといっても、いろんなフィルターの種類が存在します。その中でking of Kingと言われるフィルターがMOOGフィルターです。moogタイプのフィルタープラグインは以下の3つが有名です。

- ArturiaのMINI-FILTER

- SYNAPSE AUDIO THE LEGEND

- KAZORG Synth Warmer

これらのプラグインを比較しながら、サウンドや使い方について見ていきたいと思います。

シンセサイザーで音作るときに重要なのはフィルターです。このフィルターでどれくらいの倍音を削るかで音の明るさが決まります。明るさだけにフィルターの使い方が音作りの明暗を分けると言っても言い過ぎではありません。

このフィルターですが、実はデジタルとアナログで音作りの方向性が変わります。これを理解していないとミックス段階で「何か邪魔な音が聞こえる」という状態になってしまう可能性があるのでちょっと軽視できません。

デジタルフィルターとアナログフィルターの使い分けのポイントは「フィルターを使うことで削った倍音とは違う倍音をコントロールする」です。

難しいかもしれませんが読み終わる頃には「そうなんだー」とあなたの悩みもカットオフ全開になっていますよ!

フィルターの種類と効果

アナログ・シンセサイザーで主に使われるのはLPFとHPFです。最近のソフトシンセではフィルターだけで何十という種類を選ぶことができますが、まずはこの3つがフィルターの基本になります。

- LPF(ローパスフィルター) 設定した周波数より下の周波数だけを通す 別名ハイカットフィルター

- BPF(バンドパスフィルター)設定した周波数のみを通す

- HPF(ハイパスフィルター)設定した周波数より上の周波数だけを通す 別名ローカットフィルター

あとはこのフィルターのかかり具体であるフィルターカーブこれは6dB/Octや24dB/Octという単位で表示されます。

基本フィルターは基本倍音を削るものです。LPFでは高い倍音を削りますが、HPFは基音となる元の音から削っていきます。例えば110Hzのラという音があったとしてHPFで110Hz以上にしていくと残っているのは倍音だけということになります。

LPFとハイカットの違い

よくLPFとハイカットなどの差の意味がごちゃごちゃになるという人がいますが。

- LPFはローをパスするというのはローだけを残すという表現ができる。

- ハイカットは文字通りにハイをカットするからローだけが残る

- HPFはハイをパスするのはハイだけを残す

- ローカットは文字通りローカットするからハイだけが残る

つまり表現の違いは始点と終点の違いをどこから見ているかということになります。

アナログシンセのLPFも一言で言えばハイカットです。

次の画像はFF Pro-Q3でハイカットでカーブ幅を変更したさいに起こる音色の変化を調べた動画です。(ノイズ音が再生されるので音量にご注意ください)数値が高くなるにつれてカーブの幅が急になると思ってください。

アナログシンセでよく使われるカーブ幅は12dBや24dBというものです。数値が低いほど音を削る角度がゆるやかになり音が通ってしまいます。

カーブ幅別アナログシンセ

- MINIMOOGやProphet5は24dB/Oct

- OberheimのSEMは12dB/Oct

- フィルターのカーブを変更できるマルチフィルターもある

俗にMOOGの音はキレがいいというのはこのフィルターのカーブ幅が要因だったりもします。(もちろんフィルター自体の質も大きな要因です)ちなみにPoleという書き方をすることもありますが、1poleは6dB/Octという意味で2Poleは12dB/Oct 4Poleになると24dB/Octになります。

フィルターによる音の違い

どのDAWにも必ずと言っていいほどフィルターは内蔵されています。フィルターは比較的作りやすいプラグインなので無償のタイプの含めて多くのフィルターが存在しますが、実はフィルターによっては音作りに大きな影響を与えます。それが最初にお話したアナログフィルターとデジタルフィルターです。

DAWに内蔵されているフィルターの多くはデジタルフィルターです。デジタルフィルターは設定した周波数をカットするパスするという目的のみで音色に色がつくわけではありません。しかしアナログフィルターであるVCFをエミュレーションしたフィルタープラグインは音色によってことなりますが、特定の周波数のときに倍音を発生させるものがあります。

音楽にどういう影響があるか?

削った倍音に新しい倍音が発生するということはそれだけ音色のあり方を問われるシーンもあると思います。倍音がつくというのは一言で言えば「歪み」です。調査した内容がサイン波なので、ピアノやギターにフィルターをかけてもサイン波ほどはわかりやすくはないかもしれませんが、コンプやミックス処理などでその倍音が大きくなり他の音色に良くも悪くも影響を与える可能性があります。

つまりアナログモデリング系のVAソフトの場合などでフィルターによる倍音が発生する場合はデジタルフィルターと併用するという考え方もありなのです。低い音に倍音がつくと輪郭がわかりやすくなりますが、それ故に音作りの目的をしっかりしておかないと予期せぬ幽霊倍音に悩まされることになるかもしれません。

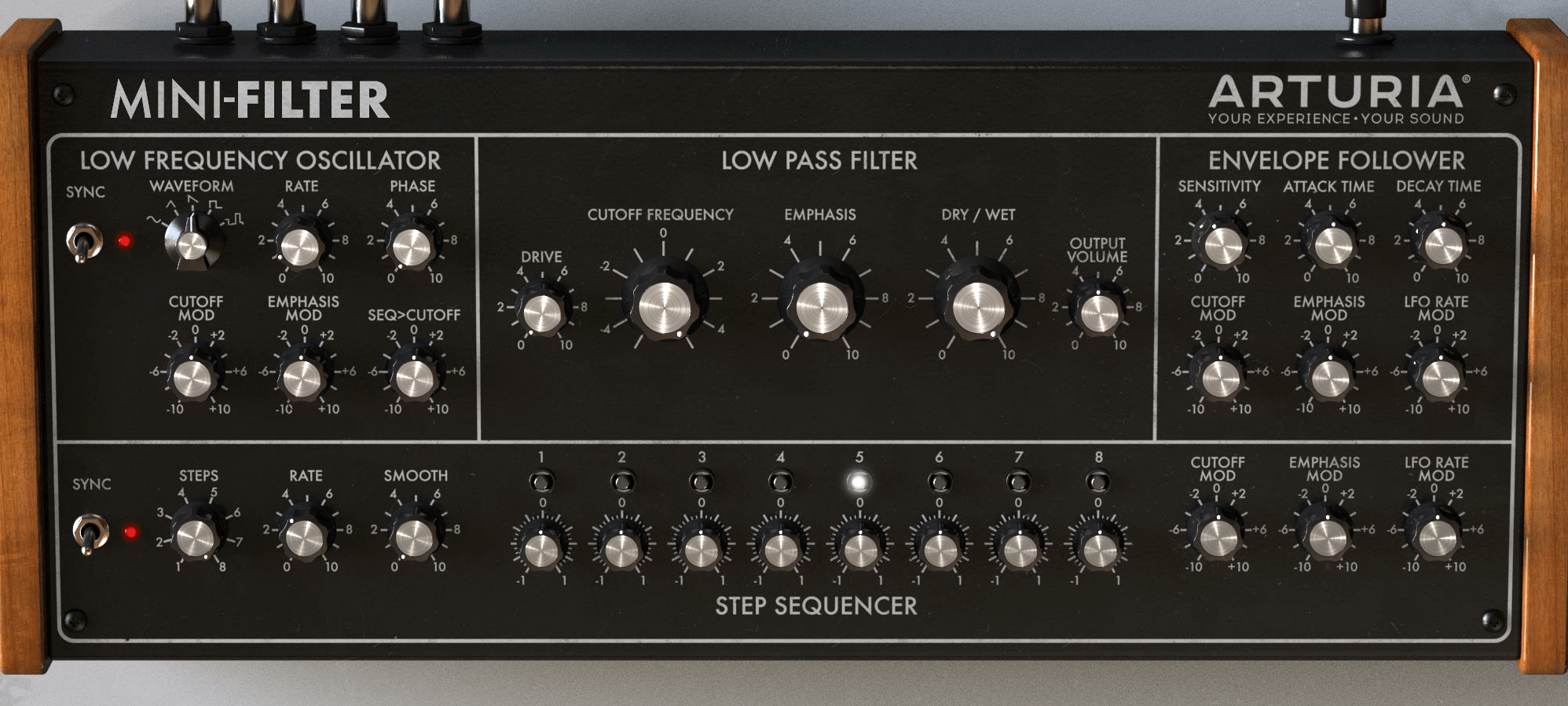

Arturia MINI FILTER

MINI FILTERに限らずTHE LEGENDもSYNTH WARMERこのパラメーターは共通になります。

| DRIVE | 歪み(強烈な歪みではなくあくまでオーバードライブ的な) |

| CUTOFF FREQUENCY | (フィルターがかかり始める周波数) |

| EMPHASIS | (CUTOFF FREQUENCYで設定した数値を強調する) |

| DRY/WET (フィルターを通す/通さない) | (フィルターを通す/通さない) |

| OUTPUT VOLUME | (全体のボリューム) |

Arturiaの製品の良いところはサウンドもさることながら

そのGUIの美しさにあります。

画面に手を伸ばしたらつまみが触れてしまうのではないか?と思ってしまうほどです。

まずDRIVEの音質比較

まずは何も欠けていない状態です。

DRIVE10(MAX)の状態

いかにもドライブさせました!という歪み、

ドラムのループ系にかけることで迫力がでそうなサウンドです。

次にFILTERの開閉とEmphashis

実機サウンドをしらないために「本物に近いサウンド」という視点での良し悪しはできません。

好みかどうかがポイントになりそうです。

この動画はLogicProXのテストオシレーターで55Hzのサイン波をLogicProX内蔵のフィルタープラグインAutoFilterとArturiaのMini-Filterを通して比較したものです。

AutoFilterはカットオフの量を変えても一切倍音に変化はありませんが、Mini-Filterは通した時点から奇数倍音である第3倍音が若干発生しています。カットオフの開閉が0.340付近では最大11倍音まで発生します。

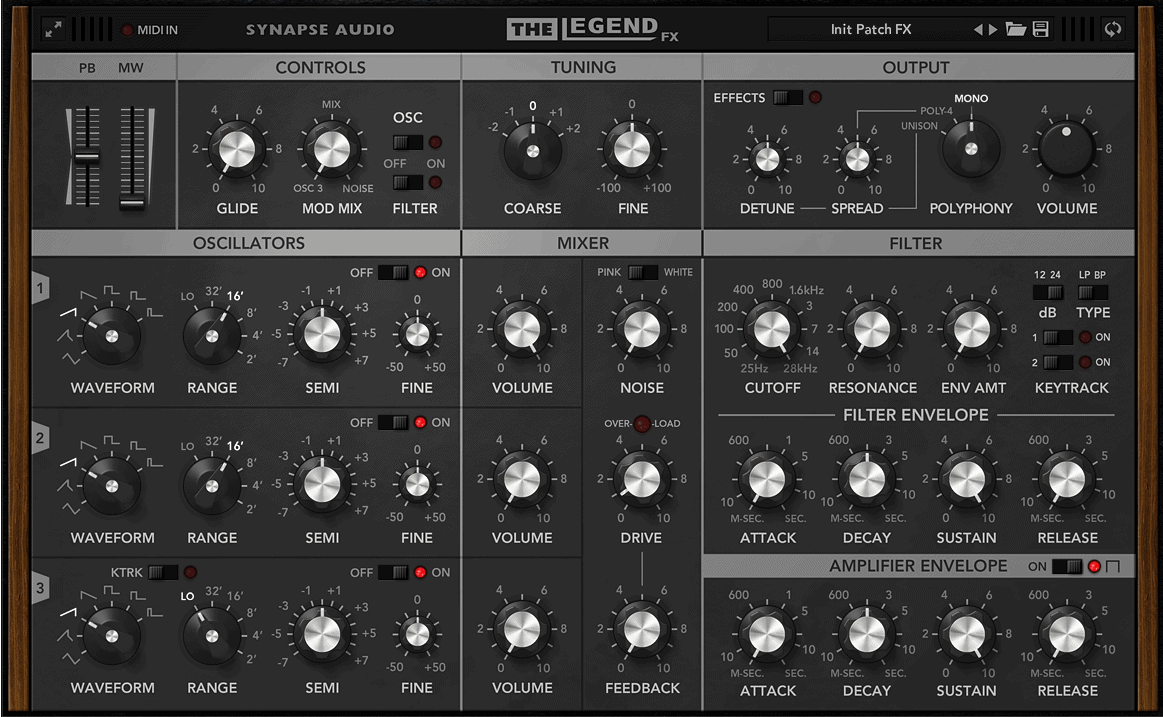

SYNAPSE AUDIO THE LEGEND

https://www.synapse-audio.com/thelegend.html

価格12,200円

MOOGサウンドのエミュレーションプラグインですがエフェクトとして

DRIVE FEEDBACK そしてディレイやリバーブなども使えますが、

今回はFILTERを使うことができます。

Arturiaが実機のパラメーターを忠実に再現しようとしているの対して

THE LEGENDにはフィルターカーブの切り替え、12dB 24dB

フィルターのタイプなどが選びますが、

今回はデフォルトのフィルタータイプとパラメーターに絞った内容にします。

まずエフェクトオフの状態

続いてドライブ ON

ドライブというよりはGAINが上がったという印象しかありません。

THE LEGENDはDRIVEで歪みを作るというよりはFEEDBACKで歪を作る感覚です、

ノブの位置を2くらいにした状態で聴いてみると次のような感じになります。

かなり歪みこれ以上ノブを回すとハウリング状態になります。

私にはArturiaに比べるとこちらの方がなめらかに動いている印象を受けます。

Legendフィルターの場合は最初から3 5 7の奇数倍音がかなり強く出ています。そしてカットオフを402Hzまで絞ると13倍音まで伸びてきます。そのうえで偶数倍音も出てきます。LegendはMINIMOOGのエミュレーションとしてもかなり人気があり「良い音だ!!」と太鼓判を押している人が多いのはこのあたりのフィルターによる色付けが影響しているのかもしれません。

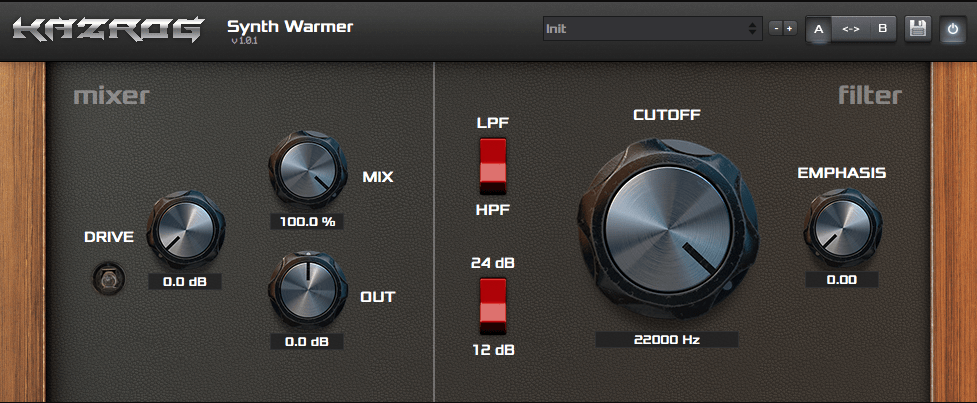

KAZROG SYNTH WARMER

価格29ドル

エフェクトオフ

DRIVE5

KAZROGのDRIVEは48dBまで上げられます。今回のはその半分の24dBです。これだけでも上記の2つよりかなり歪んでいるのがわかります。

フィルターの開閉とEmphasisi

かなりなめらかな気がします。そしてEmphasisiのかかり方が表示道理なら10hzまでかかるので完全に可聴範囲を超えます。

KAZROGでは本来MOOGにはない24dBのフィルターとかHPFも搭載しています。

ここでちょっとしたテクニックなのですが、

KickにMOOGフィルターを使い超低域のSUBベースを作ることできます。やり方はカットオフを30hzくらいまで絞りEmphasisiとDRIVEで強調することでSUBベースができ、kickの超低域を増強することができます。

Krush

メーカーが「我社のビットクラッシャーのフィルターはアナログフィルターをエミュレーションしてるよ!」と豪語するくらいですが、最初からの色付けもありますし、カットオフを1140Hzにすると31倍音まで伸びます。

使い方応用

1「レゾナンス発振で超低域を作り出す」

タイトルにもあるのですが、これ、すごいですよ。(低域がカスカスのドラムとか)音源に超低域を作り出すことができます。Moog(Mini V Efx)のフィルターはカットオフ設定した帯域のEMPASIS(レゾナンス)をフルするとその周波数帯域が発振させることができます。たとえば、カットオフを左にふりきれば、20hz以上の音は鳴らさない。ということができます。普通は50Hz以下は削ってしまうことが多いですが、ドラムに迫力をたすめにサブベースを作って超低域を作り込む方法があったりもします。このサブベースをフィルターで作ってしまおうという話です。

これはMini V Efxを通しただけの音(正直この時点でちょっとオーバードライブがかかっていてかっこよくなっていますw)注意☆(moogはモノラルアウトなのでステレオファイルはモノラル化します)

次にカットオフで一番左にします。これで20hz以上の音は出ません。と言っても厳密には出ますwまぁこのあたりはフィルターのカーブ特性の話になるのですが、それまた今度。するとこんな感じの音になります。

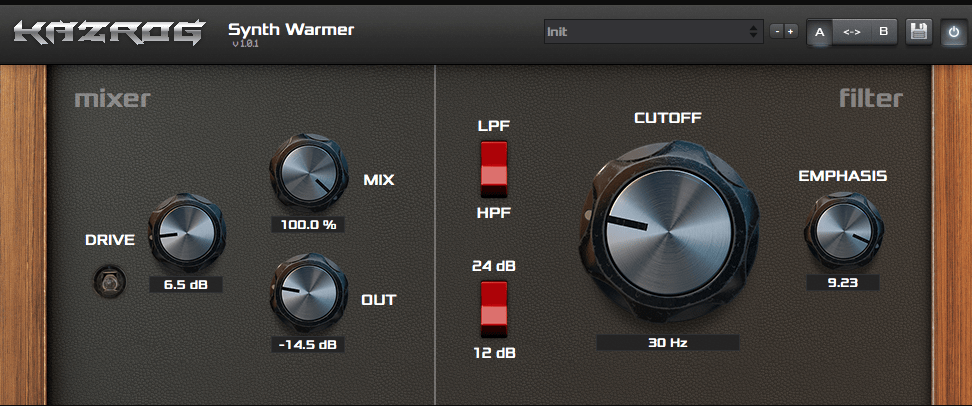

モコモコwみんな嫌いなモコモコw私大好きモコモコwモコモコいいすぎwちなみにアナライザーでみると160hz以上の音は消えています。つぎにEMPASISを右に振り切り音が発振させます。

さっきの音と比べると少しだけリリースが長くなった感じわかります?これ20hzでやっているのでわかりにくいですが、30hzくらいしたら効果がめっちゃわかります。30hz EMPHASIS

EMPHASISは好みだと思いますが、帯域をより強調することができるのでわかりやすい効果を作れます。これでサブハーモニクス(超低域が作れたので)ノーマルのドラムの音に隠し味程度に重ねてやると30hz EMPHASIS+dry

こんな感じのブンブンいった音を作れます。

効果がわかりやすいようにボリュームを上げていますが必要に応じて調性してください。ちなみにアナライザーでみるとこんな感じw

ボリュームを上げて超低域があがったのではなく、超低域を増やしたことであがった音量感はすごいですよwってか正直やりすぎwwavesのRBASSなどでも似たようなことができますが、Mini V Efxはフィルターの帯域がもっと下まで設定できるのでより超低域を操作できます。

2 Mini V Efxのコーラスを使って疑似ステレオ化

フィルターを通した時点ではmoogは基本モノラルアウトなのでファイルはモノラル化してしまうのは先程説明しましたが、Mini V Efxはコーラスとディレイが内蔵されています。このコーラスが実に自然で気持ちよくていい感じの空間を作ってくれます。

MIni V Efx choirs

このコーラス使えます!!

3 マルチオシレーターとソフトリミッターを使って音を熱くする(厚くじゃないよw)

Mini Vの特徴の一つしてオシレーターの数を増やすことができるということを先日のブログもお話しました。

これはEXTERNAL INPUTにも応用が可能です。設定は同時発音数の設定が通常1なのに対して好きな発音数にしまう。(最大は32)

(注意CPUの使用率に注意です)そしてそれをユニゾンモードにしてならしてやると、強烈に音量が上がりますw音が太くなるというよりは音量があがる。メインボリュームがもうひとつできた

みたいな感じです。発音数を32MAXするとスピーカーぶっ壊しかねない上がり方をしますヘッドホンで爆音で作業していてこれをやると耳を一発でやられますwソフトリミッターは文字通りのものですが、外部入力をしている今回のようなケースではEXTERNAL INPUTのINPUT量に対してかかります。効果は実に荒々しいのでドラムなどにハマると思います。

MIni V Efx SoftClipping

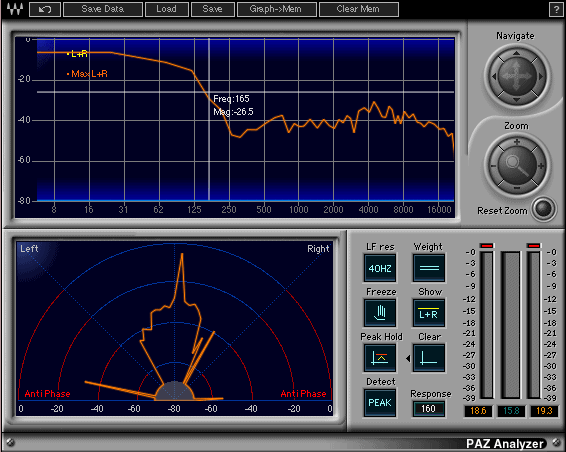

4 Triggerの長さを調性することででゲートリズムが作れる。

Triggerを押しっぱなしにするのではなく、このようにぶつ切りすることでゲート的なリズムを作ることができます。

5 Mini V EfxのアルペジオでHHの刻みを変化させる

これどういう原理かちょっとわからないのですが、EXTERNAL INPUTにMIni V Efxのアルペジエーターをかけると高域だけ変化します。その結果こんな面白い効果を作れますMIni V Efx arpeggiator

ハイハットだけが16Beatになりますw

まとめ

フィルターによって得られるサウンドの変化はフィルターでしか作れません。フィルターがだんだん開いていくときに見える世界の広がり、逆に閉じていくことで今まで無限かと思っていた世界が点にまで収束する世界観の変化これらをたった1つのノブで作り上げてしまうのがフィルターの世界です。DTMerなら一度はこのフィルターの世界に陶酔していると思います。拘りの強いアーティストは本物のアナログシンセのフィルターを使ったりもします。それほ音作りにおいてフィルターは必要不可欠なのです。

だからこそ、個性があるフィルターを探し求める人が多く。その数ほどフィルタープラグインも開発されていきます。