K MultimediaのMODO BASSは、高度なフィジカルモデリング技術を駆使して、実際のベース演奏のリアリティとフィーリングをデジタル環境で完璧に再現する音源です。

ユーザーは14種類のベースモデルから選択し、奏法やピックアップの位置、さらにはフレットレス・ベースまで細かく設定可能。本記事では、MODO BASSの詳細な機能紹介と、リアルなベースサウンドを作り出すための操作方法、そしてプロデューサーやベーシストが知るべきおすすめプリセットを3つピックアップして解説します。

MODO BASSを使いこなし、あなたのDAWプロジェクトに革新的なベーストラックを追加しましょう。

MODO BASSとは

「弦の新旧、ピックアップの位置、弦の太さ、ピックアップ」などベース1から作り上げるのと同じくらいの音作りが可能なのがMODO BASSです。

また、打ち込みで一番むずかしいスライドのリアリティはサンプルベースをはるかに凌駕します。単体で聴くと機械的なサウンドにも感じますが、楽曲のなかではホンモノ以上の存在感があり、楽曲のボトムエンドをしっかりとささえ、歌うときにはどんな音源より華麗に歌い上げます。

BeatCloudではクレイジーセールとして価格として¥13,190 税込で販売しています。

MODO BASSを使うときのコツ

ここではMODO BASSをよりリアルに使う方法について解説しています。

弦とポジションをしっかりと意識しよう!

DAWに付属のベース音源等はいくつかのポイントを絞ってサンプリングして作られています。例えば開放弦のEADGBEといったような感じです。しかし、ベースはギターと同じく、弦とポジションが違っても同じ音程が出現する楽器です。

そして同じ音程と言っても倍音の出方などが異なるため同じ音であっても同じ音ではないわけです。

リアルなベースはこれらが考慮されて作られています。例えば、一番低い4弦Eの5フレットのAと3弦開放のAでは3弦開放の方が高域が強調された感じに音になります。

ちなみにベースプレイヤーが一番演奏しやすいフレットは7フレット付近と言われています。7フレットあたりをメインにフレーズを作るようにするとさらにらしさが出てきます。

モデリングくささはオーバードライブで解決

アンサンブルの中ではバツグンの存在感を発揮しますが、それでもどことなくモデリングくささ(機械っぽい)が残るのがMODO BASSです。そういう場合はオーバードライブを使うことほどよく馴染んでくれます。

MODO BASSの中にもエフェクターは内蔵されていますし、外部のVSTプラグインを使ってもOKです。

また、MODOBASSはAMPとDIのバランスを変更することができます。DIはアタック、AMPは低音感をつくることができます。

イコライザーやコンプを使えばアタック部分や低音感を補うことは可能ですが、音質が変わってしまう場合があるので、音作りはボリューム調整で行うのが、良い音になるためのセオリーとおも言えます。

DIとAMPをパラアウトできればさらに音作りの幅が広がりますが、残念ながらそれはできません。

MODOBASSの話からは少し外れますが、ベースを2トラック用意するだけで太く芯のあるベースになる可能性があるのでオススメです。

MODO BASSでリアルなフレーズを作り込みたい!

突き詰めればどこまでもリアルに近づいていくのがMODO BASSです。そのため通常のベース打ち込み教本を使ってもあまり効果はでません。(ゼロではないですよ)そんな人におすすめしたいのがこちらの記事で紹介している教則本です。

一言でいえば本物のベース教則本なのですが、フレーズの組み立て方がわかりやすく書かれているのでこの本を見ながらMODO BASSで打ち込みするとリアルなベーストラックを作ることが可能です。

MODO BASSの特徴

16種類のベースをモデリング

ジャズ・ベースからプレシジョンベース、など16種類のベースを物理モデリングによって作り出しています。

まったくサンプルを使っていない100%物理音源です。

弦と指やピックあたるときのノイズまで再現しているので物理音源ではありますがかなり生々しいサウンドです。

奏法 弦、ピックアップ、などのモデリング

奏法はフィンガー、ピック、スラップとベースの基本奏法を選択可能

弦は新しいものから古いタイプのものそして太さ。ピックアップは14種類から選べ、

それぞれブリッジとネックの2箇所にそれぞれ自由に設置できます。このおかげでほぼ無限に近いサウンドバリエーションが可能です。

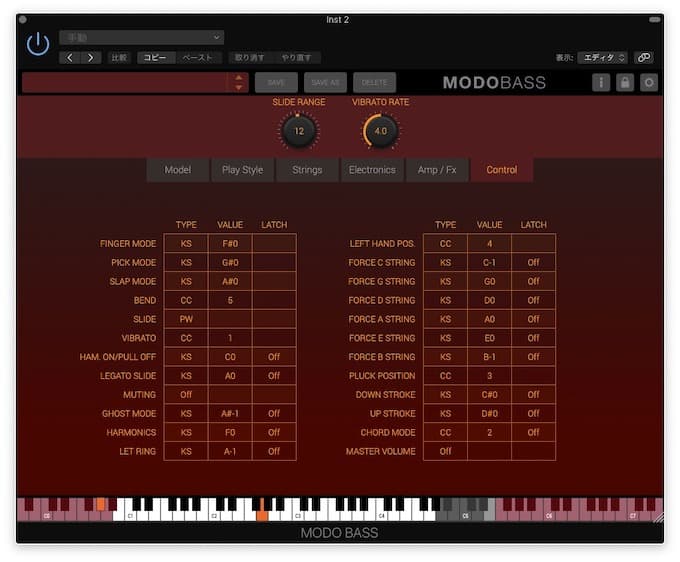

キースイッチやMIDI CCによる音色、奏法のコントロール

キースイッチにより上記の奏法の違いをはじめ、弦のポジション、オルタネイティブの切り替えなどを細かく設定できます。

MODO BASSの使い方のポイント

モデル別の音色の傾向を知ろう!

有名なベースの種類としてジャズベースとプレシジョンベースの違いを参考に他のベースの音の傾向知ることで楽曲にあったベースを選択することが可能です。

ピックアップが2つ、一つは硬い音、もう一つは柔らかい音それらをブレンドすることで幅広い音作りが可能、スラップ奏法にもよく合う

ピックアップは一つ、ゴリゴリなロックな音が得意シンプルな回路はアンプのカラーを出しやすい歌に馴染みやすいベースとしてロックからポップまで幅広く使われる。

音選びがわからない場合はプリセットから好みのものを選ぶとよいでしょう。奏法別にプリセットは管理されその合計数は133種類になります。

| Finger | pick | Slap | XTreme |

| 46 | 42 | 27 | 18 |

MODO BASSおすすめベースプリセット!!3選

Jaco

個人的にここから使えばいいと思う!というプリセットを3つ紹介します。まずは名ベースプレイヤーとして名を馳せたジャコ・パストリアスタイプ

基本はフィンガーベースとえばこれを使っていればハズレ無し!というくらいオールマイティな音、しっかりとしたオトムエンドをささえつつ、歌うようなベースラインにも対応できる万能タイプ!とにかく困ったらこれを使っておくとよいです。

Solid Mute PBass

ロックなミュートベースが欲しいならコレ!しっかりとしたアタック感とピックと弦がふれるノイジー感で埋もれることなくしっかりとしたリズムを作り上げます。若干歪ませて使うことでよりロックなサウンドになります。

ModenSlap

赤いボディがかっこいいSlapタイプのベースです。メリハリが聴いたサウンドなのでスラップのニュアンスを正確に再現しています。ロック特有のスラップから往年のファンキーなスラップまでしっかりとリズムを作り出します。

MODO BASSのメリット・デメリット

メリット とにかくスライドが最強

多くのプリセットやピックアップの再現で作られる音色の数々はとにかく選んで楽しい、作って楽しい、ワクワクがつまったベース音源です。

しかし、その中でもスライドのサウンドは格別です。連続した音の変化はモデリングの得意とするところです。このスライド等の音が気持ちよくて他のベース音源に戻れなくなったというプロの作曲家も大勢いるほどです。

とにかくリアルなスライドに拘りたいのであればMODO BASSはかなり使えます。

デメリット 単体で聴くと少し機械的なサウンドにも感じる

モデリングといってもまだサンプル音源のような色艶はまだ出しにくい部分があります。しかし、楽曲の中では発音ごとの音の揺れなどが実に生々しいので機械的なサウンドが気になるは

おもにベースだけで鳴らす曲の場合は気になるかもしれません。

その理由としてはベースアンプ等のサウンドがあまり好みでない可能性があります。その場合は他のベース・アンプシミュレーターのプラグインを使うとしっくり来るかもしれません。

私はNembrini Audio のBASS DRIVERをよく使いますがこれを使うとベースアンプ特有の深いローエンドと張りのある音色になるのでバンド系で使う場合には抜群の効果を発揮します。

EZ BASS VS MODO BASS

最近出できたEZ BASSはサンプル音源です。スライドもかなり自然で何よりも多くのフレーズをそのまま楽曲に使えるのが魅力です。

「どちらが良いか?」というのが気になるところですが、ベースフレーズ等を考えるのがめんどくさい。という人はEZ BASSがオススメで、ベースサウンドをゼロから作り上げたいという人にはMODO BASSの方がハマると思います。

EZBASSレビュー簡単ベース打ち込みでもリアルにできる5つの凄い機能

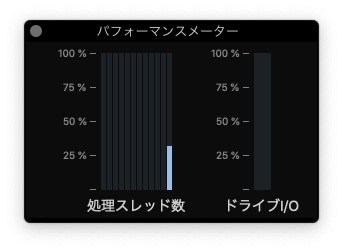

MODO BASSのCPU負荷について

- パソコン Macmini2018

- CPU Corei7(i7-8700B)6コア HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

- メモリ 32GB

- システム OS10.14.6 Mojave

- Audio/IF Motu896HD

- バッファー 256

- DAW LogicProX10.4.8

- 再生ストレージ HDD

この環境で負荷は26%程度、やはりそれなりの負荷はあります。

ベースをレイヤーして作るときの注意

私がよく使っているサンプル音源はTrilianまたはSR5Bass2です。とくに最近はSR5BASS2がお気に入りです。ただあまりにもロック過ぎてそれ以外のジャンルでは多少使いにくい音色なので適材適所でTrilianとSR5BASS2を使い分けています。Rock P-Bass Pickならせばなんとかなる感じがすごいです。

スライドがいまいちなのが本当に残念ですが、それ以外のベースとしての臨場感は文句のつけようがありません。シンセも含めてベース音源はやっぱりこれを抑えておけば間違い無しといえます。

SR5BASS2は日本が世界に誇るソフト音源メーカーProminy社のベース音源のSR5BASSの新しいバージョンです。

べース一本だけに15GBというサンプル容量(使用するときはそんなに多くはありません)で圧倒的にロックな音を出してくれます。

SR5はとにかくスライドの設定が細かくできアンプを通っていないDI直の音は音が作り込みやすくてよく使っています。

具体的なレイヤーサウンドの作り方

このサンプル音源2つとMODOBASSを組み合わせてベースレイヤーサウンドを作ります。考え方としては最近流行りのダンスKickの帯域別的な作り方です。アタック ボディ トーンと言ったように帯域別に音源を割り当てます。

アタック SR5 Trilian ボディ MODOBASS トーン なし トーンに関してはいわゆるサブベース的な感じなので、今回は必要ないのですが、必要であればここにサブベース的なSINE波を足してもよいでしょう。

アタックが弦とピックがこすれる一番色気のある部分にDI直のSR5入れます。またSR5はアタックだけではなくボディとして使います。そしてさらに弦の当たる音を強調するためにTrilianのmute系の音を使います。

mute系の音は用途に応じて選んでもいいですが、ボディの帯域と喧嘩しなようにしましょう。あとはバランスとエフェクトです。そしてステレオギターとドラムそしてMODOBASS

悪くはないんですが、もう少し色気がほしいんです。次にMODOBASSにSR5をプラス

弦のゴツっと感が強調され色気が出てきました。

最後はMODOBASS+SR5+Trilian

非常にムンムンした感じですwTrilianの音はMODOBASSとSR5のアタックを補うような形にしつつ、埋もれないベースを目指しています。バランスのとり方やエフェクトの仕方は楽曲によって異なると思います。みなさんがベストだと思うバランスにしましょう。

MODOBASSでリアルに打ち込むために必要なもの

多くのDTMerがMODOBASSを使えばリアルなベースを打ち込めると思い打ち込みに試行錯誤をしているかもしれません。その答えをDTM教則本に求める人も多いです。しかし、MODOBASSのリアルな打ち込みはDTM教則本に答えはありません。

MODOBASSをリアルに鳴らすための方法はずばりBASSの教則本です。

DTM教則本では得られるものは次の4点です。

- スライドの打ち込みの方法

- ベロシティによる音質変化と数値入力の方法

- 音価の調整(短いとどうなるのか?長いとどうなるのか?)

- リズムによるジャンルの説明

あくまでDTM教則本の目的は「らしさ」を追求するための方法です。

そしてこの教則本がイメージしていると思われるベース音源はそれほどクオリティの高いものではなくDAWで標準に搭載されているものの場合があります。

当然この打ち込み方法からもMODOBASSをよりリアルに鳴らせる方法はありますが、MODOBASSの存在は上記の打ち込み内容を遥かに凌駕している音源です。

言ってしまえば何をどうやって鳴らすかという考え方は生のベースと変わりがありません。

生のベースを使って出来たフレーズやラインはベース音源にはない問題がはらみます。それが運指とフレットポジションです。ベースのリアルな打ち込みはこの運指とフレットポジションの理解こそが重要です。

弦とフレットポジションを使えば音は変わります。そしてその後に続くベースラインも変わり、そこにベーシストとしての作曲意図が出せるようになります。

ベースの教則本にはそのラインの作り方や、どのフレットポジションを使うべきなのかが書いてあるものが多いです。もちろん、そこまでリアルにするなら「もう誰かに弾いてもらえよ」と言いたくなる気持ちもわかりますが、それはどの楽器にも言えることです。

ピアノであってもギターであってもドラムであってもリアリティを求めるならば生の方がいいです。

しかし私達には良し悪しを覗いた「追求する」というクリエイティブな楽しみ方が存在しています。その追求心のさきにある一つ方法としてMODOBASSをリアルに豊かな響きにする方法としてDTM教則本より、BASSの教則本を参考にすることで得られるものの大きさがあるというのが今回のお話です。

おすすめベース教則本

私が個人的に読んで気に入ったのが、ベース・ライン作りをイチから学べる111のアイディアとテクニックです。この本の良さは

- ベースラインを発展させる方法

- メロディとの関係を意識したベースラインの組み方

- 発展させる上で使って良い音とその場所

これについて詳しく学べます。MODOBASSを持っていない人でもこの本から学べるものがかなりあります。ベースの打ち込みに迷っている人にオススメです。しかしMODOBASSを持っているとより理解が深まるのはグリッサンドやスライドを使ったラインがMODOBASSなら生ベースと変わらないレベルで再現できるのでダイナミクスな動きについて、かなり詳しく学べます。

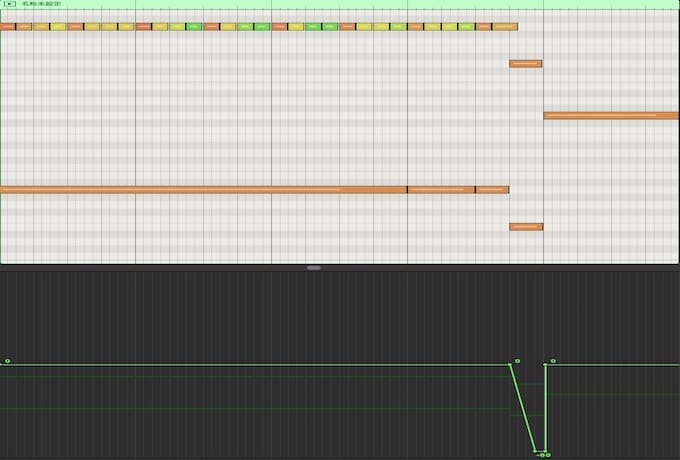

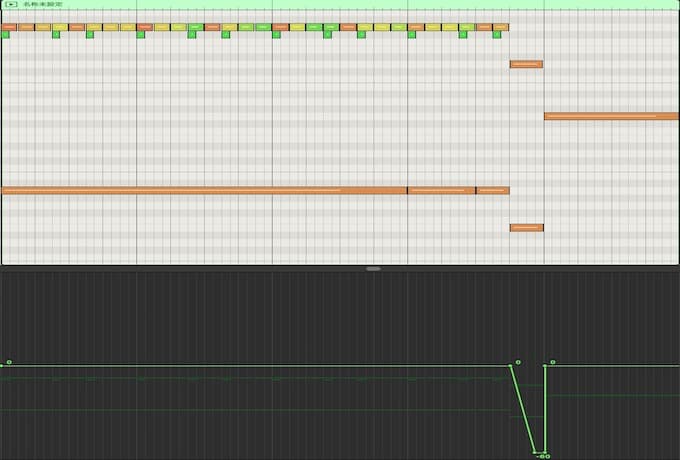

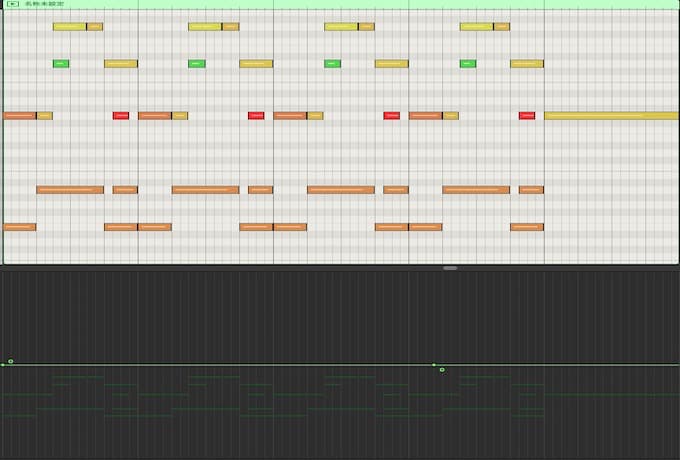

例えばこれは書籍内の84個目「ペダルへのアプローチ」という項目を打ち込んだものです。ペダルノートとはコードは変わりながらも、ベースは同じ音をで演奏し続けることをいいます。一つ目は基本ライン、2つ目は発展ライン、3つ目は発展ラインその2となります。

MODOBASSを使えば弦の指定からフレットの指定まで自由にできるので、生ベースのラインが無理なく打ち込めます。

ジャズ、フュージョン、ファンク、ブルース、ロック、ラテン、R&Bのジャンルから一流プレイヤーが使ったベースラインが記載されています。この本でラインを学べばより特化したベースラインを手に入れることができます。

DTM教則本はKindle Unlimitedがオススメ

日によって読み放題になる場合もあったり、それが解除されることもありますが、月額980円でDTM関連書籍が読めるのはかなりお得です。上記で紹介した本もアンリミテッドに登録されています。今なら30日間の無料お試しで読めてしまうので「買うと1500円くらいするのは少し勇気がいるなー」「本当に役に立つかどうか不安」という人はアンリミテッドのお試し版をやってみるのは良いと思います。

上記の書籍に加え、Sound&recordingや、ギター・(ベース)マガジンに「99シリーズ」や「すぐに使えるシリーズ」などたくさんの教則本があります。

DTMを学ぶにはDTM教則本だけ!というのはあまりにも小さい世界です。ギターをよりギターらしく打ち込みたいならば当然、ギター関連の書籍や音楽を聴いて見識を深めるのが一番です。

MODOBASSのようなリアルな音源であればなおさらですね。

MODOBASSの価格(最安値 クロスグレードについて)

国内代理店では30,000円〜45,000円程度、

また99.99ユーロ以上のIK製品をお持ちの方向けに

一番安価な購入方法はIK MultiMediaの総合音源的なTop Studio Max2を購入すれば、その中にModoBassが入っています。

Top Studio Max2が30,000円を切る値段とパック内容をみればどれだけMODO BASSを安く購入できるかわかると思います。

IK Multimediaの音源を一通り揃えたい人ならばこの買い方が一番オススメです。

まとめ

まとめるとMODO BASS

- 16種類のベースをモデリングしたベース音源

- ピックアップの種類や位置、弦の太さ、種類、弦の数などを細かく変更可能

- プリセット133種から望みのベースを再現

- フレットレスサウンドはない

- スライドは最強

- 若干機械的なサウンドになる(現在モデリング音源の限界)

出音のリアルさを求めるならばサンプル音源ですが、フレーズを弾いたときの音の変化は自然そのもの、ベースの音色が定まっていると曲に安定感と個性が出てきます。