良い音楽を聞くためにスピーカーの音がこもっていたりすると気分は下がってしまいますよね。

スピーカーの音がこもる原因は色々とありますが、誰でもできるかんたん改善ポイントは次の3つです。

- モニタースピーカーを壁から離す

- モニタースピーカー を耳の高さにあわせる

- 部屋全体の響きを整える

これらを調整するだけで音がこもらないサウンドにできる可能性がアップします。

スピーカー音がこもらないためのポイント3つ

では具体的にスピーカー音がこもらないためのポイントについて解説していきます。

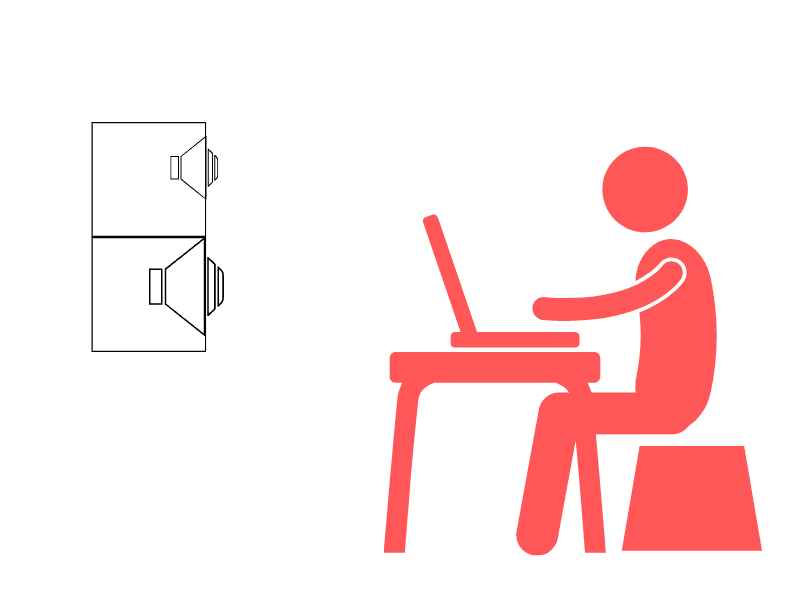

①モニタースピーカー 壁からの距離を調整する

壁に近づけすぎると、スピーカーの後部から出た音を壁が跳ね返してしまい音の明瞭度が下がるのでできれば、50cm少なくても15cmは遠ざけてみてください。

その理由は定在波と呼ばれる部屋の鳴りを少なくするためです。

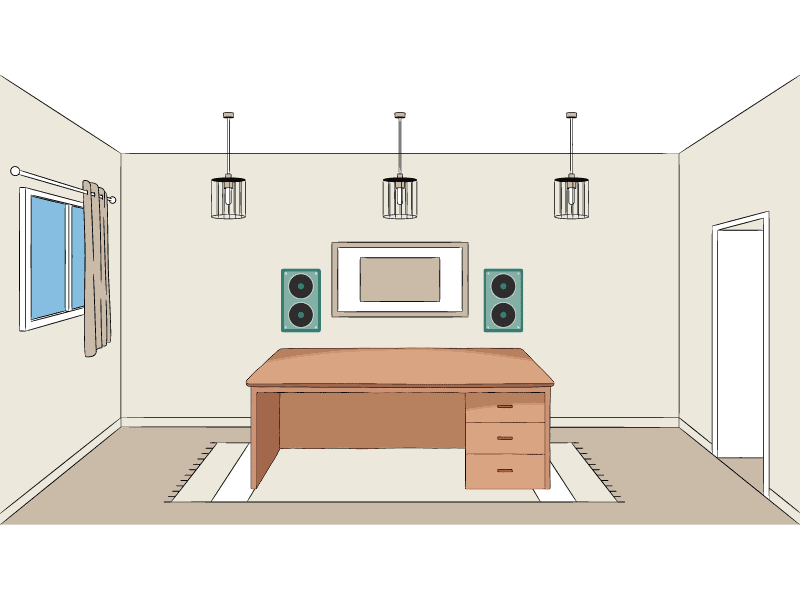

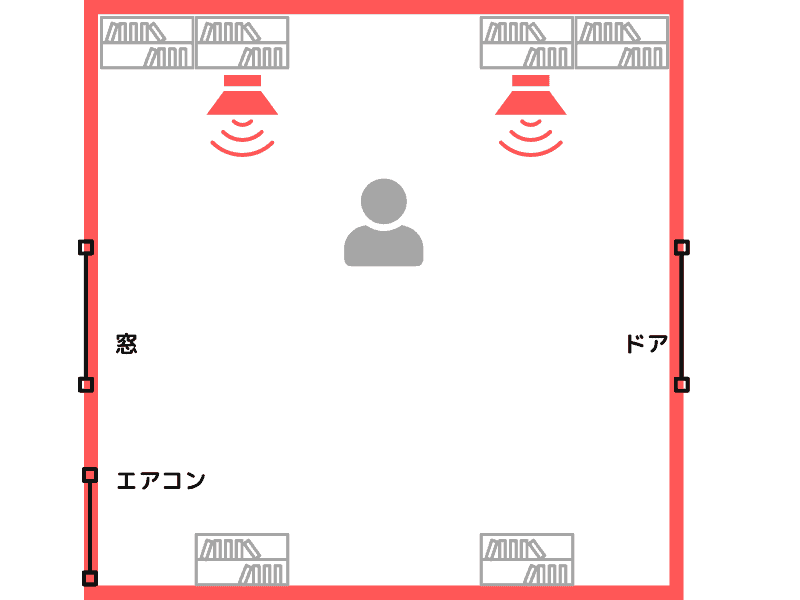

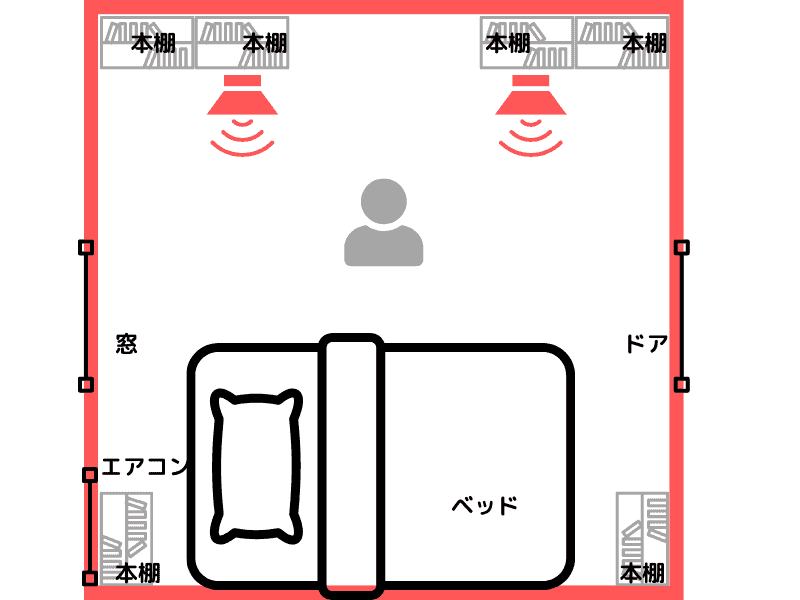

6畳の大きさでオーソドックスなスピーカーのセッティングはこの配置方法だと思います。(私の部屋もこの置き方です)

この置き方の根拠は3分割均等法と呼ばれる置き方で、定在波を打ち消しやすいという理由からですが、私の環境ではそれでも定在波が発生します。

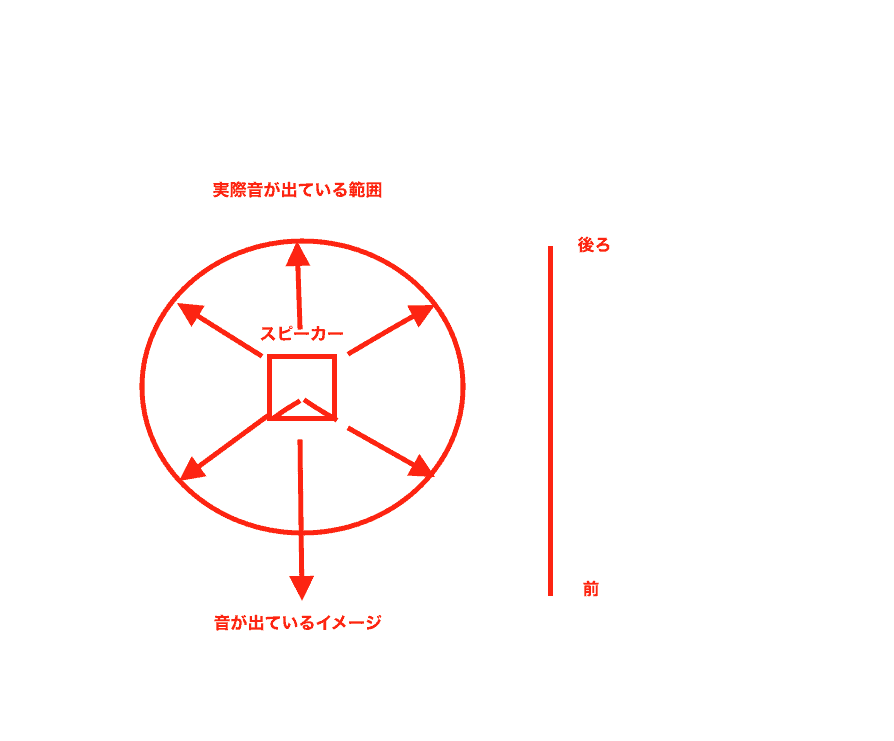

スピーカーは前にコーンが向いているのでその方向にしか出ないと考えている人も多いですが、実際にはスピーカーから全方位に向かって音が出ています。

よく「スピーカーを壁に近づけ過ぎてはよくないという話も、スピーカーから出た音が反射しやすい状況を作らない方がよいからです。

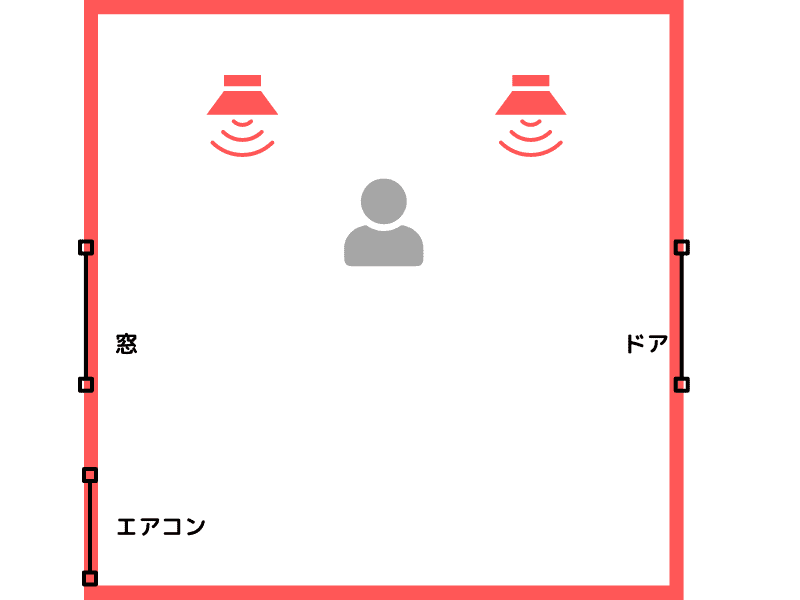

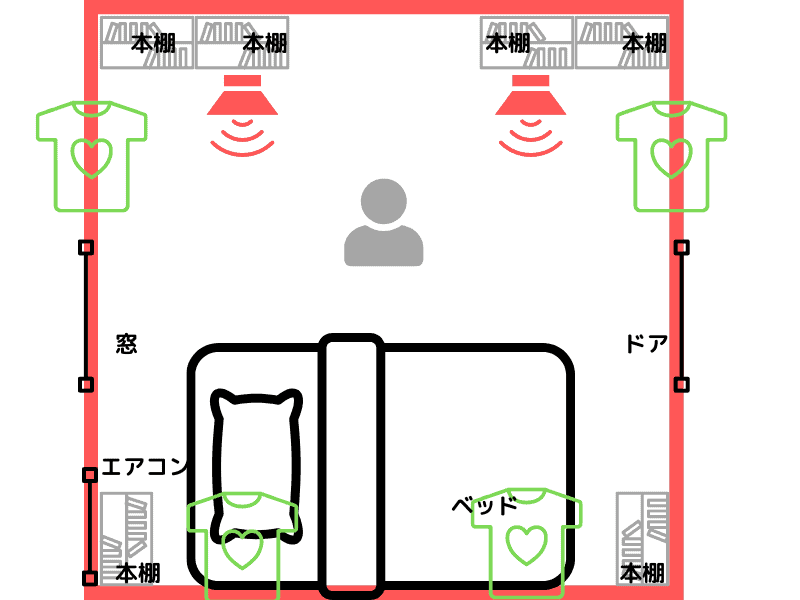

ちなみにこのような配置にすると、上記の配置と比べると定在波はゼロではありませんが、かなり抑えられます。

これは設置によってスピーカーから出た音が反射して帰ってくる距離と量が変化したためです。

ただこれだと今度は左右のスピーカーの音量が違ってくるので、その部分がネックになります。この場合、大きいと感じるスピーカーのボリュームを絞るなどの方法もありでしょう。

どのようにスピーカーを配置するかはみなさんの部屋の作りや意図とするところなので、この配置が絶対だめというわけではありません。あくまで定在波が発生する仕組みの話です。

②モニタースピーカー 高さを調整する

スピーカーの高さは基本ツイーター(高域を担当する小さめのスピーカー、主にスピーカー上部にある)が耳の位置にくると音が輪郭がはっきりわかりやすくなるのでオススメです。

音は高い方が上に聞こえる性質があります。スピーカーを横に置いた場合、ツイーターを外側に向けると音の広がり、逆に上下反対に置くと、高域が少し落ち着いて聞こえるかもしれません。これは好みによって使い分けて良いと思います。

設置方法はできればスタンド類を使った方が共振による不要なノイズを抑えることができてよいのですが、デスクの上でも構いません。机の上に置く場合は高さ調整のために小型のスピーカースタンドを使うのが良いでしょう。

ただスピーカーが大きい場合などはスタンドが小さいと不安定になって落下の可能性があるので、サイズに合わせたスタンドにする方がよいでしょう。

高さがたりない場合などはスピーカースタンドの下に石材などのプレートを置くと高さ調整及び、デスクへの振動抑制の効果も高まりより音質がよくなります。

スピーカースタンドの下に設置するアイテムとし有名なのはインシュレーターですが、石材プレートもインシュレーターの役目をもっています。

ここで他ではあまり語れられていない音質アップの裏技があります。

それはスピーカーの上に重しをおくこと、できれば、スピーカー以上の重たいものを設置するのが効果的ですが、2kg程度でのものでもスピーカーの振動を抑制することができるのでオススメです。

ただ落下等には十分に気をつけてくださいね。

スピーカーの向きに関しては好みによるところが大きいです。基本的にスピーカーに自分の座っている方にむけるのがセオリー的な部分がありますが、私の感覚ではそこまで変化するに至らなかったので行っていませんが、気持ち内側に傾けるだけでも音質の変化は起こるでの状況に応じて設置してみてください。

③部屋全体の響きを整える

シンプルな部屋ほど定在波が発生しやすいです。つまりシンプルで何もない部屋というのはそれだけ反射する要素が大きいので、定在波が発生しやすくなります。

その定在波や反射音を抑えるアイテムとして次のような吸音材が売られています。

これらは見た目もかっこよくてちょっとテンションあがりますよね。「わーなんか音楽家みたいだなー」みたいな気持ちになれるかもしれません。

しかし、これらは値段の割にそこまで効果がありません。もし高域の反射音だけ抑えたいならば激落ちくんでそれらしいものを作ってみるのもよいかもしれません。

吸音材にお金をかけなくてもあるものでするのもDTM部屋レイアアウトの楽しみのひとつです。そこでおすすめなのが、本棚とベッドです。まず本棚から説明します。

本棚は想像以上にすぐれた吸音材ですし、設定方法によってバスストップ(低域だけを吸収)にもなります。本棚はスピーカーの後ろと、反対側の壁側に配置するのが効果的です。これはスピーカーから発生した音を効率よく吸収してくれるあらです。

しかし余裕があるならば、部屋の角にも本棚を置くとさらによくなります。理由は、部屋の角には定在波が溜まりやすいためです。

最近ではこおろぎさんが定在波を消し去るためには大量のバストラップを部屋のコーナーに設置するる動画がありました。

プロであるからできるお金のかけ方ですが、DTM初心者にはハードルが高いですね。

そこでバストラップの代わりになるのが本棚なわけです。

ちなみに図書館を行った時にシーンと静けさを感じるのは大量の本が音を吸ってくれているからです。

あの静かさ、眠くなるよねw

心地よい静けさが眠気をw

本棚は大きさと本の量が大きいほど吸音効果が高くなりますが、そこまで大きいものでなくても大丈夫です。

次のようなカラーボックスでも大丈夫です。そこに本を入れていくわけですが、ぎっちりと詰めるよりちょっと余裕をもたせるくらいの方が音を吸収しやすくなるのでオススメです。

材質が異なると吸音効果も変わってくるのでぬいぐるみなどを入れておくのもありです。

当然、衣類等も吸音効果が高いです。冬と夏場では布の面積が異なるので、ライブ会場ではそれに合わせた音質調整するくらいです。

ベッドに関しては布の面積が大きく、さらにベッド下に隙間があるタイプならば、そこに色々としまえるならばさらに吸音効果は上がります。

余談的な話ですが、軽くて硬いパイプベッドなどはスピーカーから発生した音と共鳴してしまうことがるので、できれば木製のベッドの方が望ましいですが、正直それが気になってDTMができなくなるほどのものではないのでそこまで気にする必要はありません。

さいごに余っている壁にはお気に入りのシャツ等を飾るのもありです。実はポスター一枚でも反射音を抑えてくれるほどなので、ポスターでも構いません。

ここでのポイントは、スピーカーが設置した場所付近に設置しながら音を確かめていくとより効果的です。

ここまでくればかなり部屋の反響を抑え込めているはずです。

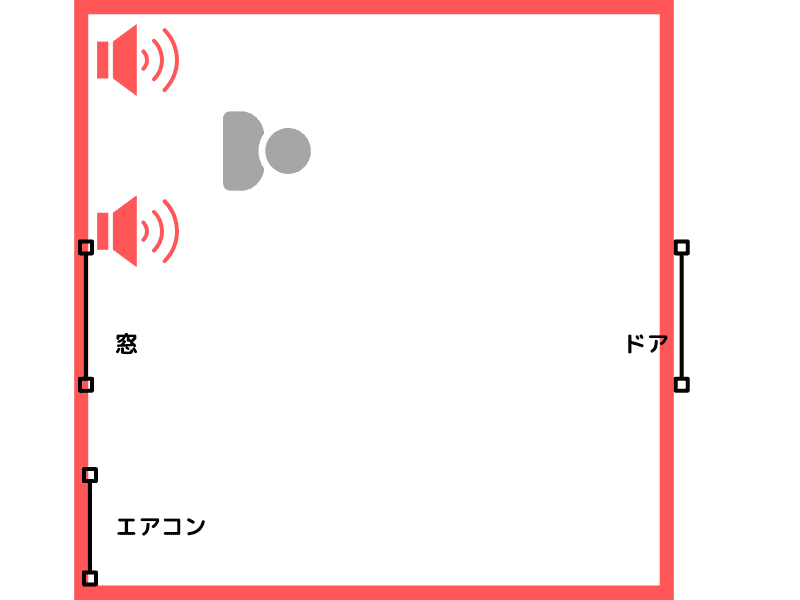

奇数分割法について

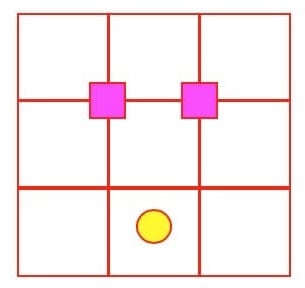

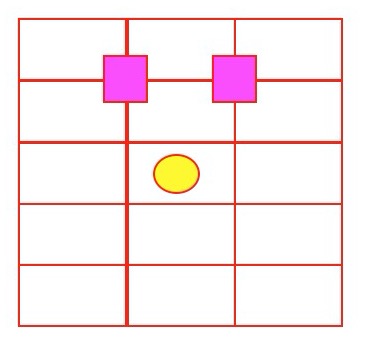

奇数分割法はアメリカのスピーカーメーカーがVandersteenが論文で発表した最低なスピーカーの配置方法です。(Vandersteenセッティングとも言われています)モニタースピーカーを奇数(3.5.7.9)で割った場所に配置することで反射波と逆相波形をぶつけて定在波を減らす事が出来るというものです。

しかしこの方法では天井高による定在波の影響が考慮されていないということなので、ある程度の目安として使うのがベストとも言われています。

イメージ的にはこんな感じです。分割は均等でなくても、大丈夫です。

ただすべての人がこの設置方法を試せるわけではありませんし、部屋の作りよっても効果が違います。なので、厳密にするというよりはこの方法がベストに近いという感覚でいるとよいでしょう。試せる人は厳密にしないと効果が期待できません。

スピーカーの配置がめんどくさい人にオススメ

部屋の定在波問題をソフトでSOUND IDというものがあります。これはソフトによって部屋の特性を計測しスピーカーからので音をフラットにしてくれるものです。

音質についてこのみが分かれるところでもありますが、測定後はびっくりするほどフラットになり音楽的な楽しみがなくなります。しかし最近のSOUND IDは特定の帯域だけを抑える機能があるので、かなり使い勝手の良いソフトになりつつあります。

購入時には測定専用のマイクと一緒に買いましょう。普通のマイクでも測定は可能ですが、ソフト上でマイクの特性をキャプチャーしたうえで行うため、専用マイクでないと正しい測定ができません。

それでもスピーカーの音がこもってしまう場合は?

上記の内容を行ってもスピーカーがこもってしまう場合は、次の2点を考えます。

スピーカー自体の変更

いくらセッティング等を改善してもスピーカーの性能以上の音は再生できません。1ランク上のスピーカーを検討することも視野にいれるべきかもしれません。

イコライザーの検討

例えば、Youtubeの音声がこもってしまう場合、これは配信者側の問題の可能性もありますが、その場合は、イコライザーセッティングである程度の音のこもりを軽減できます。

詳しくは、音がぬけない!こもる原因をとりあえずかんたんに取り除く方法を解説しているこちらの記事が参考になります。

音が良いDTM部屋とは

音が良いDTM部屋とはフラットな再生音が出せる部屋ということになります。

DTMでは作った曲を人が聞きやすいバランスにする必要があり、それを確認する作業としてスピーカーを使用します。そのため、スピーカーからの出音のバランスがよくないと、正しいミックスはできません。

フラットな再生環境は定在波が少ない部屋ということになります。定在波とは。部屋の鳴りみたいなものと思ってください。何も置いていない部屋で手を叩くと音が反響してしまうのも部屋の鳴りです。この鳴りが多すぎると音の解像度を下げる原因になってしまいます。

例としてはそれほど低音を出していないのに低音が大きく感じたり、逆に感じなかったり、高域が耳についたりするのも定在波が原因の可能性があります。

モニタースピーカーがフラットな音であっても部屋の中で反射し続けた音で新しい音を作り出してしまう厄介な問題です。しかし、これは取りすぎると今度は「味気ない音」と評される音になってしまいそれはそれで聞きにくくなる場合もあります(音量が小さく感じる)

部屋の配置がそれほどまでに強く影響をするのかに疑問を持つ人もいるでしょう。そこでおすすめなのがスマホをコップのなかに入れてみてください。音が大きくなったことがわかると思います。これが音の反射の影響です。

スマホサイズでさえこのだけの効果です。より大きな音を鳴らせるスピーカーではさらに効果が大きくなります。

まとめ

スピーカーの音がこもる原因の多くはこれらの3つです。

- モニタースピーカーを壁から離す

- モニタースピーカー を耳の高さにあわせる

- 部屋全体の響きを整える

すべての人がこれらを改善できるわけではないかもしれませんが、どれか一つだけでも試してみるとその効果が実感できます。