ボーカル録音やミックスがこもってしまう。

イヤホン等で音楽を再生するとこもって聞こえる。

スピーカーの再生音がこもる

などなど

DTMで作曲をしていると必ずぶつかる問題それが「音のこもり」です。せっかく頑張って作ったのにモコモコして聞きにくい

どうやったらかっこよく抜ける音を作ることができるのだろう。

この記事では音がこもる原因をイコライザーを使ってかんたんに説明しています。

なので「手取り足取り教えてほしい」という人には向かないかもしれません。ですが、ゆっくりと最後まで読み勧めてもらえれば必ず「なるほどそういうことか、じゃあ自分でもやってみよう」と思えます。

この記事は市販されているプラグインを使いこなすことに繋がります。

| DTM初心者向き | |

| 実践のしやすさ | |

| 効果 |

音がこもる理由とこもった音をクリアにする方法について

これは色々な問題を含んでいます。なので1つ1つお話してきますが、こもると同時に考えたいのは「音の抜け」です。

音が抜けると「こもらない」と考える人も多いですが、そう単純な話でもありません。例えば、高音域をイコライザー等でブーストすれば「抜けたような気がする」という感じを経験した人は多いのではないでしょうか?

しかしこれはこもっている状態を解消したのではありません。音のこもりの要因は様々ですが、一般的には中低音域に音が集まりすぎている状態を適切に処理できていないのが原因です。

高音域をイコライザーでブーストすると、こもりの原因の中低音より高音域が耳につくため「音が抜けた」ように感じるわけです。

なので「音抜け=イコライザーで高音域を上げる」のではなく「音抜け=中低音息を下げる」という考え方からアプローチすることでクリアで聞きやすい音になります。

ボーカルミックスでこもる理由

録音機材/環境が正常に動いているかチェック

ボーカルミックスでこもる場合に調べておきたいのはまずボーカルだけで再生して音がこもっているかどうかです。

明らかにこもっている場合はマイクやオーディオインターフェイスの不調が考えられます。ここが原因の場合どうやっても音のこもりは解消されません。

こもらないためには前提として正常な録音機材と録音環境をが重要です。

ケーブルの断線の見直し

オーディオインターフェイスのゲインのチェック

コンデンサーマイクの状態と距離をチェック

エフェクトプラグインの使いすぎ

アレンジの問題

ケーブルは断線すると、そもそも音がでないので、マイクケーブルが「音のこもりの原因」にはなりにくいですが、音の道筋をチェックすることで原因を絞っていけるの忘れないようにしたいところです。

こもる原因ではありませんが、入力と再生の要はオーディオインターフェイスです。例えば入力ゲインが低すぎるとオーディオインターフェイスの能力が発揮できないので、適切なゲインに設定する必要があります。

ゲインの設定として一例ですが、サビで一番大きくなったときにヘッドルーム(ミキサーのピークがつくまでのスペース)が3dBくらい確保されていればそこまで問題にはなりません。

例えばコンデンサーマイクを使ったボーカルレコーディング時にはポップガードを使用します。このポップガードは種類によって若干音質が変化します。しかし、大切なのはマイクと適切な距離です。マイクは距離によってまったくと言っていいほど音質が変わります。

「基本的には近づくと低音が増える」

これを念頭において距離を考える必要があります。ポップガードとマイクの距離については以下の記事が参考になります。

エフェクトプラグインのチェック

一番のこもる原因はコンプです。コンプはダイナミクスをコントロールするエフェクトですが、例えばアタックの強い部分をコンプが反応すると当然その部分の音量が下がるわけですが、同時にアタックが変わってしまうので音の明瞭度も変わります。

時間にしては何ミリセカンドという僅かな時間ですが、そのアタックがボーカルの歌詞を聞き分けるポイントにもなります。

コンプのかけ方は曲やアレンジによっても変わりますが、とりあえずの設定方法としてゲインリダクションが3dB程度触れるかどうかというところを基準にすればコンプによるかけ過ぎ問題でボーカルがこもるということは回避できます。

ゲインリダクションについてはこちらの記事が参考になります。

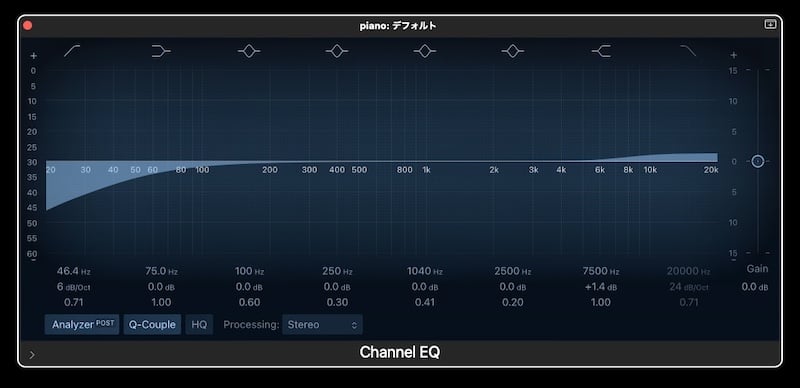

マイクのためのイコライザー設定について

コンプだけではなくイコライザーの使いすぎによってもボーカルのこもりというか抜けの悪さは発生します。よくあるのが高域4kHz~8kHzあたりを過度にブーストする状態(6dBくらいは十分に過度です)

これは高域を上げすぎることで基音とのバランスが崩れるからです。基音とは倍音等を除いた純粋に音程の音です。

高域を上げすぎるとこの基音がわかりにくくなります。そうすると高域が耳につくだけのボーカルになり結果的にボーカルを感じにくい状態になってしまいます。

大切なのはフラットな状況にすること初めてボーカルのありのままが出てきます。

どうしてもイコライザーで高域を上げたい場合は8kHzを1.5dB低域が気になる場合はローカットで6dBでやんわりとローを消るくらいのイメージです。このバランスが維持できる状態でアレンジを組んでいくとまずまずボーカルがこもることはありません。

大切なのはボーカルマイクの特性も理解したうえで必要最低限のイコライジングをすることです。

イコライザーによっては同じ周波数(8kHzなど)を上下させても結果が違います。これはイコライザーカーブ(イコライザーのかかり方)の特性の違いであり、この違いがあるからこそ自分にとっての好みの機種(プラグイン)になったりします。

スピーカーの音がこもる場合

セッティング方法(レイアウトの見直し)

好きな曲をitunesやLineミュージックをスピーカー等で再生してこもるのは、次の2つ

セッティング

場所

スピーカーは音が前だけに向いて出ているように感じますが、実際のところは全方位に向けて音が出ています。バランスが一番大きいのがスピーカーの正面ということをまず理解しましょう。

レイアウトを変更する

そして、全方位に出ている音は壁など色々なところにぶつかってその反射した音を私達は聞いています。そして部屋の大きさや形などが原因でその反射した音が次の反射を作り、結果的に、音がこもりやすい周波数を増幅してしまうのがスピーカーの再生音がこもる理由です。

ではこの場合の対処の方法は次の3つです。

スピーカーを壁から離す

スピーカーの下にクッションや音を吸収できるものを挟む

スピーカーの角度を変更する

ポイントはスピーカー位置場所等によってスピーカーの再生音のこもりを軽減できる場合があります。スピーカーのこもる音について対策をしたい場合は以下の記事が参考になります。

3つに共通するのは「不要な反射音を少なくする」ということです。これらはスピーカーのサイズ等によっても変わってきますが、反射音をうまくコントロールすることで音のこもりを軽減できる可能性があります。

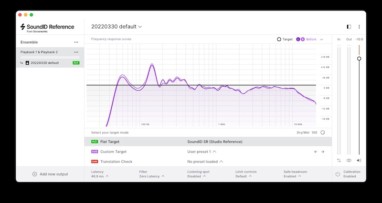

またこれはDTM(音楽制作)で使うソフトですが、各帯域をすべてフラットにしてくれるものがあります。

再生音をフラットにするソフトを使う

厳密な意味での音の濁りとは少し違いますが、スピーカーは全面からだけ音が出ていると思われていますがそうではなく全方位に音が出ています。音は部屋中を反射して耳に届きます。その結果濁った(必要以上に低音が強調されたり、左右の定位感がぼやけた)音になることがあります。

スピーカーの位置を整えることで適切な音が再生されます。結果、音がはっきり聞き取ることがでミックスや編曲にまでも大きく変わります。

ポイントはできる限り、フラットな再生環境を目指すのがポイントですが、そうは言っても、これはプロでも難しかったりします。そういう人のためにこういうプラグインがあります。

これは部屋の音響特性をマイクで計測して、スピーカーからの出音をフラットにしてくれるものです。

一部のプロの中ではこういうのに頼らず自力でルームアコースティックを(部屋の響き)を整えないと駄目だ!という人もいますが、多くのミキシングのプロの人が参考にはなるし、勝手損はない!そもそも自力でルームアコースティックなんかやったら時間もお金も飛んでいく!非生産性極まりない!という人もいるので、私も無駄なお金と時間は省けるなら省きたい方なのでこういうプラグインを使うのは賛成です。

カーオーディオでボーカルがこもる場合

イコライジングで特定の周波数帯域を調整する

スピーカーでこもる原理の延長線上として車で音楽を聞くときにボーカルがこもって困るという人もいます。

車のスピーカーの位置は基本足元です。そしてスピーカ0は目の前ではなく、横に向けて装着されていますし、クッションやゴムパッドなど様々な素材によって吸音されてしまっています。また低音は隅にたまりやすいため、どうしても中低音域からの明瞭度が下がってしまう場合があります。

この場合も基本はイコライザーで高音域だけをブーストするのではなく、

4kHz前後を3dB程度の上げて、80Hz〜140Hzを3dB程度下げるだけでもこもりが改善された音になります。

また車だけには限りませんが、夏場と冬場で着込んでいる服の量が異なります。その分音が座れて音抜けが変わってくるのでそのような部分も意識したいところです。

イヤホンの再生がこもる理由

スピーカーのように部屋の反射が影響しないイヤホンで音がこもる主な理由は次の2つです。

イヤホンのグレードが悪い

もともとのミックスが悪い

正直な話、スピーカーにしてもイヤホンにしても安いものは再生能力に限界があるので、どうしても音が抜けきらない場合があります。とくに最近の音の隙間がないようなダンス音楽では顕著です。

iphoneに付属しているイヤホンはそれなりの音を聞かせてくれますが、それでも付属品はあくまで「音の確認用」という意識がメーカー側にあります。もしその付属のクオリティで満足できない場合は1ランク上のイヤホンの購入を検討する必要があるかもしれません。

もともとのミックスが悪いという身も蓋もない状況も考えられます。

その場合の対処こそこの記事で語るべき「音のこもりを軽減するイコライザー」の使い方になります

知っておきたいイコライザー6dBブーストの意味

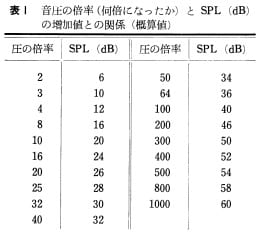

イコライザーでブーストカットの単位はdBを使います。このデシベルですが、数値以上の意味があることを理解しておく必要があります。音量の世界では6dBブーストすると音量が2倍になります。

音 声 研 究 に お け る ピ ッ トフ ォー ル-デ シベ ル 表1 音圧の倍率(何 倍になったか)とSPL(dB) の増加値 との関係(概 算値)より

明確で効果的な意図もないままイコライザーで6dBブーストすれば、音のかぶりはさらに大きくなります。こもる原因としてこの部分も知っておくほうがよいでしょう。

音楽鑑賞用 こもり解消のためのイコライザーカット使用方法

イコライザーを使ってこもりを軽減したい場合まず大切なのは、高音域を上げるのではなく中低音域をカットするという考え方です。

音のかぶりをイコライザーで「カット」するという考え方が大切です。しかしどこをどうカットすればよいか?というのがわかりにくいですよね。

音楽を楽しむ場合は、ドンシャリ傾向(全体的に派手にしたい)という場合は、中低音、400〜800Hz前後を3dB〜6dBほどカットしてみください。それだけでもかなりすっきりするのがわかると思います。

なぜ、その帯域をカットするとすっきりするのか、それは各楽器でよく使われる帯域がそのあたりに集中するからと思ってもらって大丈夫です。

DTMにおいて音楽を作るうえでこもらないためのイコライザー使用方法

インスタントな方法ですが、まずはマスターにイコライザーを指して500Hz以下を3dB〜5dBくらいカットしてください

実はこれだけでも音のこもりはある程度解消できます。

音がこもる理由の一つは「すべてを聴かせたい」と思うことで楽器同士の音量バランスを上手く取れていないからおきます。

大切なのは、音がひしめき合っている部分の楽器をどう振り分けるかです。

ここでの対策方法は2つ

似たような音域の楽器は同じ音量にしない

パンニングで左右に分ける

例えば、ギターは右チャンネル、ピアノは左チャンネル、という考え方です。また、近い音域であれば上記のように片方だけイコライザーで削ることで音の密度を減らすことができ、その結果音のこもりを解消することができます。

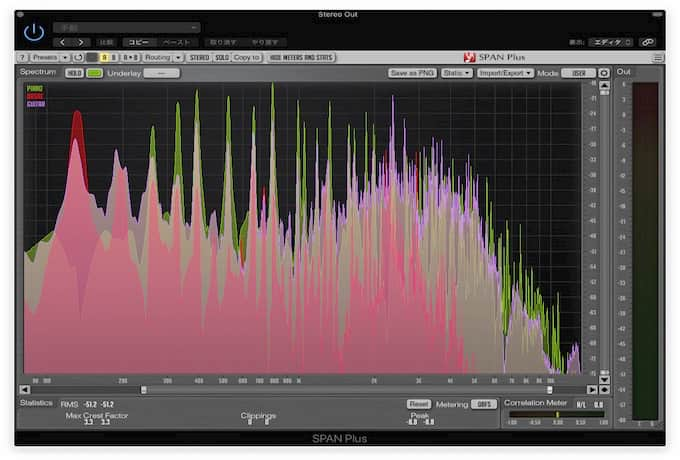

音を聞いてもわからないという場合は下記記事にある「スペクトラム・アナライザー」というソフトを使って楽器の周波数を解析します。なれてくるとそれらを見なくてもある程度の予想はできるようになります。

「音楽家は耳で勝負だ!」という話をする人もいるかもしれませんが、スペクトラム・アナライザーはプロでも普通に使っているものです。よりよい音楽を作るためにプロは目や耳使えるものはすべて使い切るわけですから、

「耳だけで勝負!」という考えは逆にプロフェッショナルとはいいにくいですね。

そしてこれらの考え方はミックスでありながら同時に「アレンジ」であるということの気がつけるとイコライザー等に頼らなくても音のこもりはかなりコントロールできるようになります。

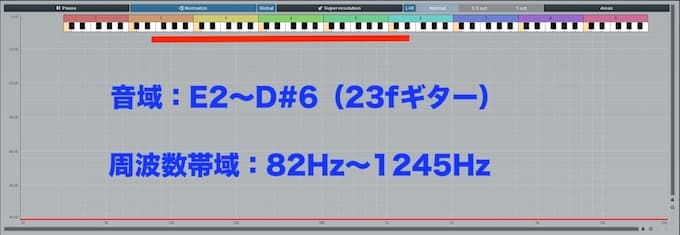

楽器の音域と周波数帯域これはDTMをするえで音のこもりを防ぐためにどうしても覚えておきたいところです。

「なんだかめんどくさそう」と思うかもしれませんが、なれてしまえば「そりゃそうか・・」と思えるほどシンプルなものですので、あせらずしっかりと楽器の周波数と音域について覚えておきましょう。

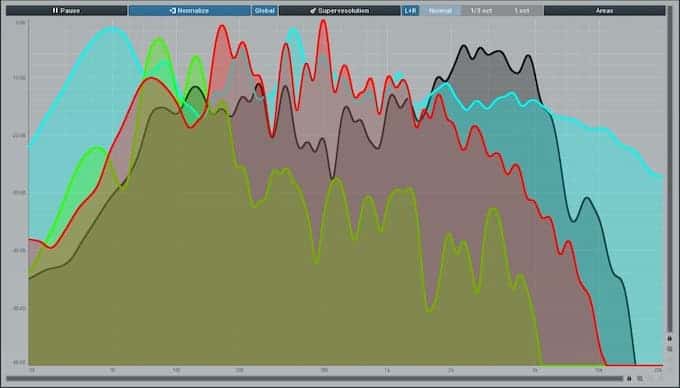

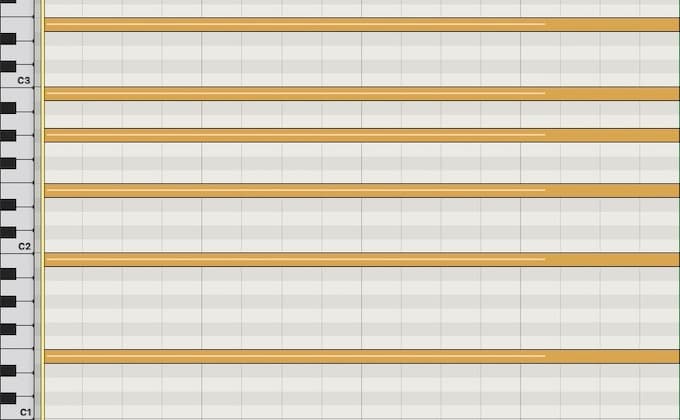

ちなみに次の動画ではベース、ギター、ピアノ、ドラム(キックとシンバル)を同時に鳴らした瞬間をアナライザー表示したものです。

画像にするとこうなります。

使っている音はギターはオーソドックスなEメジャーコード、

ピアノはベース音+コード

ベースは4弦開放(4弦エレキベースで一番低い音)

ドラムは、シンプルな8ビート

おそらく、この音だけ聴いて「音がこもっている」と思う人はまりいないかもしれません。

わりと低音と高音のバランスがよいので「ギター、ポップ・ロック」というジャンルであればここがあまり派手にイコライザーを通す必要はないと考えてもいいです。(このあたりは自分の好きなジャンルの曲をしっかりと聴き込むことで身についてくる感覚です)

いろんな音が重なっているのがわかると思います。この重なっている中でどれ聴かせたいか?を考える。

そのために他の楽器の重なっている部分をカットする方向で考えるとイコライザーを使って音がこもることは軽減されます。

「じゃあカットカットっていうけどどれくらいカットするの?」って思うかもしれません。

目安は3dB程度を目安にするのがよいでしょう。

なぜ3dB

6dB上がると音量が2倍になる、逆を言えば、6dB下がると音量は半分以下になるからです。

ギターの音域と周波数

この表を見たときに「思っていたよりも狭い感じがした」という人もいらっしゃいます。

よくギターで「5kHzをブーストしてー」みたいな話はすでにギターの実音を超えて音の倍音部分である周波数を調整していることになります。

さて、実音周波数は82Hz〜1245Hzですが、イコライザーを使っての音作りの帯域は主に次のようになるのが一般的です。

- 60〜120Hz ミュート奏法時の低音弦のリズムが太くなる帯域

- 200〜600Hzギターのボディの鳴りが出る帯域。暖かいサウンド

- 600〜1.2kHz アタック音を大きくできる帯域。メリハリのあるサウンドに

- 8kHz〜12kHz 上げると明るいサウンドにになる。アンプ・ノイズも多い帯域

参考文献 すぐに使えるEQレシピ より「エレキギターの音色の特徴

画像ではノーマライズしている状態なので音量はかなり大きくなっていますが、この画像からみてもわかるように

音作りの参考になる周波数帯域の音量が出ていることがわかります。この状態でむやみにイコライザーでブーストすると

当然他の楽器との重なりが大きくなり結果音がこもることになります。

ここでのイコライザー処理は全体をイメージしたうえで「曲を軽くして疾走感を出したい」のであれば

ベースな

ちなみに画像の音は6弦開放E2(82Hz)の音です。これにクランチ系エフェクターを通しています。

ギターに限らず楽器の多くは倍音を発します。

この倍音が他の楽器と重なることで音楽としての響きが生まれるわけですが、かさなりすぎるとごちゃごちゃとした音になっていきます。

勘違いしてほしくないのは「重なることが駄目」ということではありません。音は必ず重なります。大事なのはその中で

「一番何が聴こえてほしいのか?」ということを決めることが大切です。

このギターの動画を参考に、他の楽器をアナライザーで確認することで、「楽器Aと楽器B」を比較したときに「どちらをより大きくしたいか?」を考えたときに

必要最低限のイコライザー処理が可能になり、こもらないミックスクオリティを確保できます。

アナライザーに関してはこちらの記事は参考になります。私も多用していますが、とてもわかり易く、初心者が周波数同士の音のかぶりを認識するのにおすすめです。

ミックス ベース 音量音圧が理解できるMMultiAnalyzerの使い方

ボーカルミックスで音がこもる理由

ボーカルミックスで音がこもる理由は次の3つが考えられます。

マイクの使い方

音の棲み分け

エフェクトプラグインの使い方が間違っている

音をこもらせないためのボーカル録音方法として大切なマイクとの距離

大切なのはマイクの距離と反射音です。

よく「ダイナミックマイクよりコンデンサーマイクの方が音が抜ける(こもらない)という話をきくかもしれませんが。それは正しくありません。コンデンサーマイクの方が感度が高いため、同じ音量にすればダイナミックマイクは小さくなります。そのため、「こもる」印象を受けてしまいますが、ダイナミックマイクをしっかりとした音量で鳴らした場合は音は抜けてきます。

まず基本的にマイクとボーカルの距離はこぶし2つ分(20cm)くらい話取るのが一般的です。

近づきすぎると近接効果といってマイクに近い距離のものは低音が強調されがちになる傾向があります(これはコンデンサーマイクよりダイナミックマイクの方が近接効果の影響をうけます)

また、部屋の残響感をへらすためのツールとしてリフレクションフィルターと呼ばれるものがあります。

マイクのすぐ後ろに吸音材を貼り付けることでマイクに入る残響を減らすというものですが、これが原因で音がこもるケースも実際はあります。なので、もしリフレクションフィルターを使っていて「音がこもる」という場合は一度取り外して録音してみると音抜けを実感できる場合があります。

音の棲み分け

これは上記の各楽器の周波数帯域の話のおさらいでもありますが、聞かせたい帯域を確保することです。ボーカルミックスで音がこもる場合のほとんどはボーカルの帯域に外の楽器がごちゃごちゃと入っている場合です。

この場合、効果的な方法はアレンジの見直しになりますが、ミックスでバランスを整えるのであれば、ボーカル以外のトラックの音量は下げるという方法、また伴奏トラック(ギターやピアノ)などをイコライザーでボーカルの帯域を3dBカットして居場所を作ってやるという方法があります。

エフェクトプラグインの使い方

ボーカルを良くしようとコンプやイコライザー、リバーブを多様することがあります。しかし、あくまでそれらはより良くするためのもので「悪いを良いものにする」というわけではありません。

またボーカルミックスでエフェクトプラグインを使って「音がこもる一番の理由」はコンプレッサーです。コンプは最大音量と最低音量の差を縮めるエフェクトです。しかし設定を間違えると音の頭が潰れてしまったり余韻が聞こにくくなります。

コンプの使い方はに関しては星の数ほどあります。ですが、まず基本的な使い方として「スレッショルドで3dB程度の圧縮を意識する」これが音がこもらない基本的な方法です。

つまり深くかけすぎない、音像を潰しすぎないということを目的とした数値が-3dBの圧縮というわけです。

これさえ守ればコンプのプリセットを使っても音が破綻するようなことをさけることができます。

「音が抜けない」この問題はDTMの永遠の課題と言えます。音が抜ければ楽器の輪郭がはっきりして聞きやすくわかりやすい音楽になります。しかし、その対策はEQでなんとかする。コンプでなんとかするという話からアレンジレベルでなんとかするまで多岐に渡ります。

しかしそれよりも前に、もっと簡単に「こもりを解消」することができます。それは音色を見直し省ける音を省くということです。

「音色を見直すってどういうこと?」ちょっと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、大丈夫です。理屈を知ってしまえば「なんだそんなことか?」と思えるレベルのことです。これを理解するコツは「その音色がどんな周波数帯域を持っているか」ということを考えることです。これを理解できればEQの使い方も今までと別次元で扱えるようになります。

音の倍音を知る

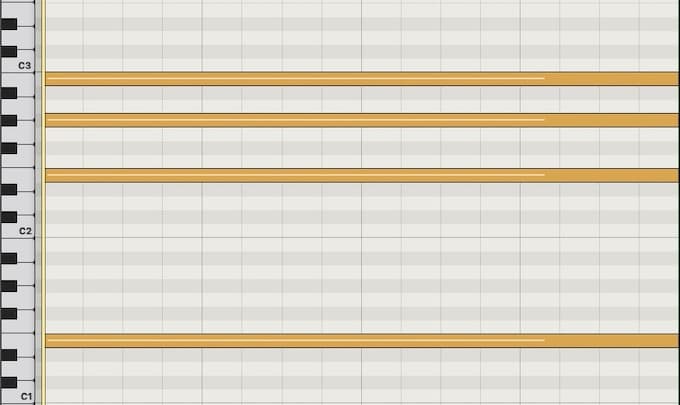

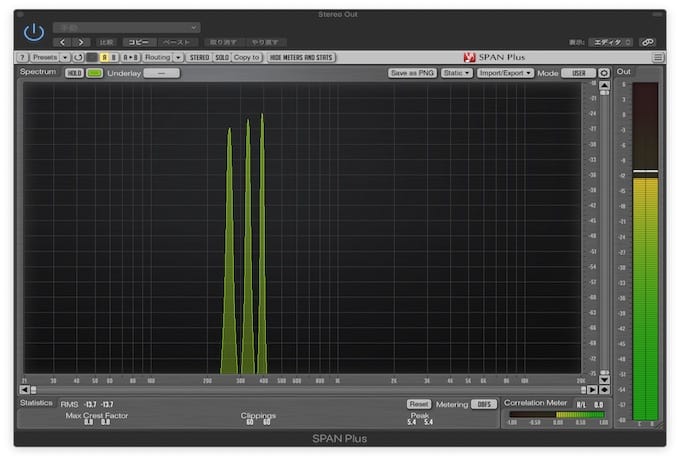

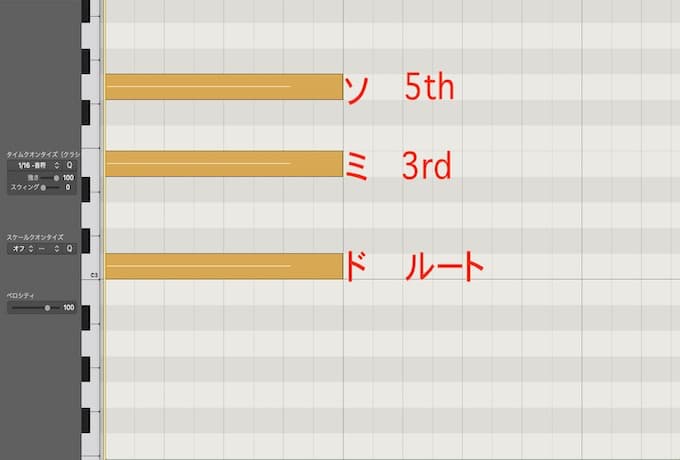

さて、ここで問題です。これはある音色でドミソを鳴らしたものをアナライザーで表示したものです。なんの楽器か分かる人いますか?答えはこちらです。

答えはサイン波です。見方がわからないという人のために説明すると、3本の柱は左からドとミとソで並んでいます。非常にわかりやすいですね。さてこはまったく倍音のない音です。ここから他の楽器だとどういう倍音が出ているのかを見ていきましょう。

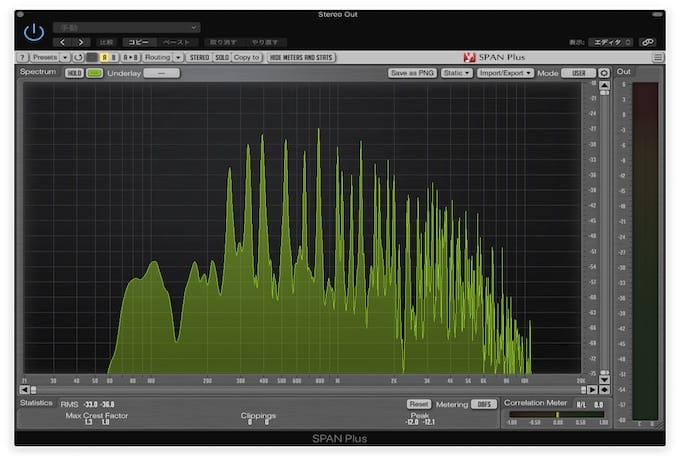

では、こちらの画像は何の音色でしょうか?

先程のものより非常に複雑な音の表示がされています。正解はピアノです。

まったく同じドミソであっても音色が異なることでここまで音の出方が変わります。このドミソ以外の音が出ている部分を倍音といいます。倍音は抑えたドミソより高い音に発生します。しかし、ピアノように生楽器の場合はピアノ全体が震える(共振)でドミソより下の音も検出されています。このあたりが「ふくよかな音」という言い方をしたりすることもありますが、それはまた次回のお話です。

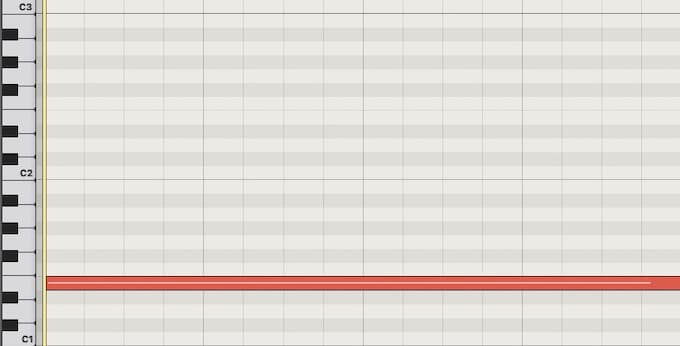

では、もうあと2つ

またちょっと違った表示になっていますが、なんだかわかりますか?正解はベースです。

ちなみにこちらは単音C2のみです。単音とは言え、和音に負けない複雑な倍音が出ています。

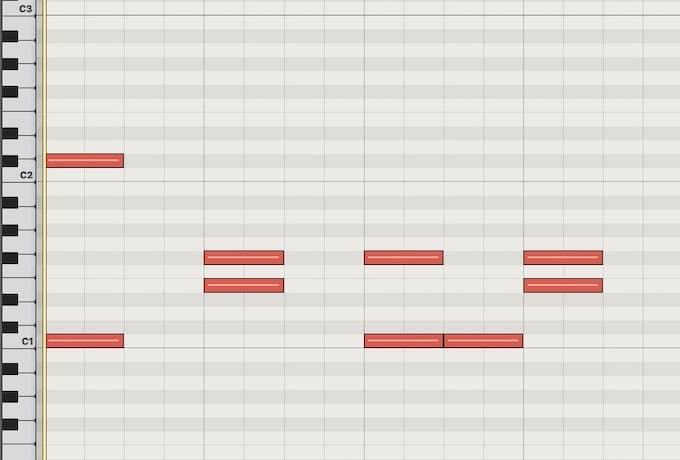

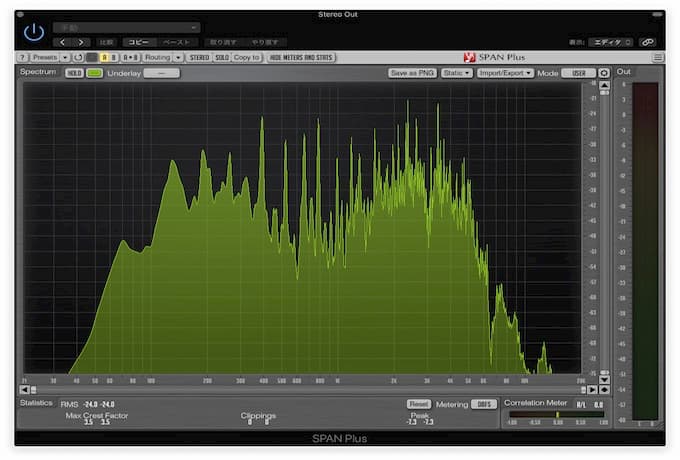

では最後にこちら

高域、2khz以上がかなり上がっているのが見てわかります。

正解はギター(ディストーションあり)ですこちらは2つ目と同じボイシング(ドミソ)にしています。さて、ざっと聞いた(アナライザーを見ただけでも音の出方は全然違います)同じドミソであってもここまで音の出方に違いがあるということを確認してくださいね。これが曲の中ですべて同じドミソで鳴らした場合どうなるか?

- 赤ベース

- 緑ピアノ

- 紫ギター

かなりざっくりとした言い方になりますが、重なり合っているところがこもるポイントです。ではどうやってこもりを取るかという話ですが、それは「省いてしまえる音は省く」です。次から省ける音について考察してみたいと思います。

コードの中で一番省ける音は?

コードの話になりますが、コードはわかりやすくいえば、メジャー(明るい)かマイナー(暗い)に分類されるのが一般的です。メジャーとマイナーの響きを担う音はルートと3rdつまりドとミになります。3rdの音が半音下がっていればマイナーです。

では、ソはどういう役目なのか?というと、これは役目というよりはコードの構成音として倍音の並び方は次のようになります。

- 第一倍音 ド

- 第2倍音 オクターブ上のド

- 第3倍音 ソ

- 第4倍音 ド

- 第5倍音 ミ

- 第6倍音 ソ

つまり4.5.6とドミソと並んでいることからドミソがCとなっているまぁ他のコードもFの場合の4.5.6もファラドGの場合もソシレと並んでいます。

さて、しかし、このコードに話を戻してドミソの「ソ」はルートを鳴らした瞬間にも「第3倍音」として結構出てきます。とくに倍音が多く含まれているピアノなどでは顕著に響きます。このあたりはこちらの記事に詳しくのっているので参考にしてください。

つまり ベースでルートを鳴らしてもソが聞こえ

ギターで(ドミソ及びパワーコード)鳴らしてもソが聞こえる

そしてピアノでドミソと鳴らしてもソが聞こえる。

ソのオンパレードですw

DTMの音源はある程度チューニングが整っていますが、これがもし生バンドでチューニングがあいまいだった場合実音同士の音のズレ、倍音同士の音の干渉で音が抜けることは絶対ありえません単純なコードの重ね方だけでも抜けてこれないのに複雑なバンドやコードになったらなおさらです。

楽器のチューニングが大事なのは、もとの音もそうですが、倍音同士の無駄な干渉をふせぐためでもあります。そうなると、ソの音を鳴らさなければいけない明確な理由がない限り「こもり解消」という目的においては「ソ」の音は省くことが可能です。倍音は常に他の倍音と干渉します。だからこそ、同じピアノの音でも「この曲ではこのピアノがよい」というようにそれぞれの個性を生かしたサウンドのチョイスが求められるわけです。

ルートの音は省ける?

続いてルートの音で考えてみます。Cのコードでベースがドを演奏する場合これはコードのルートの音なので省略するのはあまりよろしくありません。安定感を増すためには必要不可欠な音です。では、ピアノとギターでなっている「ドミソ」の「ド」はどうでしょう?例えばベースのC(ルートに対して)ギターがパワーコードCGC(ドソド)と弾いた場合ルートの音が3音なることになります。ピアノが左手をあわせて「ドドドミソ」と弾くと全部で合わせて「6音のド」がなることになります。

先に言っておくと、上記の演奏スタイルはバンドなどで普通にあります。しかし、DTMなどで多くの楽器を使って作曲する場合において「抜け」を意識したサウンドの場合、そこまで必要かどうかは作曲者の意図に委ねられることになります。

3rdの音は省ける?

コードの中でもっとも役割が強い音と言えます。しかし生演奏においては少しでもピッチがずれれば音の不明瞭さにすぐに繋がり、大げさに言えば「メジャーマイナー感」感じにくくなる音ともいえます。この場合、ピアノがコードを担当するのかギターが担当するのかははたまた両方なのか?という考えをします。

あくまで一例ですが、ピアノがドミソと弾いた場合ギターはリズム楽器としてパワーコードで演奏するこうすることですっきりとした印象になりやすいです。

注意してほしいのは「同じ音を一つ以上鳴らしてはいけない」という話ではありません。その音が「抜け」を意識したときに必要なのかどうかで考えることが大切という話です。

話はそれますが、30年前のシーケンサー(DAWじゃないですよw)を使って作曲するときは同時発音数という制限があり、16音や32音という制限の中で以下に音を鳴らすか?ということを考えて作っていた時期があります。もうそうなると、当然のように「5音のソ」は省略していましたwこれらを考えながら、音色の配置(パンニング)を考えることで確実に音のこもりは解消することができます。

こもらない音色のチェック方法

必要以上にリバーブがかかっている音チューニングがずれている音などはチェックすることをおすすめします。最近はオーディオ波形でなればピッチ修正は簡単にできます。また、リバーブが大量にかかっていることを特に気にせず使うことで不必要な残響が音楽の邪魔になることもあります。

ギターなどの場合は歪ませることで倍音が強調されすぎた結果が音が潰れてしまいます。ギターの音抜けがとにかく「ギターのアタック」を感じることです。メタルで歪みまくっている音色であってもアタックを感じることができれば音は抜けてきます。

しかし、ベースに関してはウワモノを活かすためにあえて倍音が目立ちにくい音色を使うこともよくあります。このあたりは「なんでもかんでも抜ける」という意識をもつより「どこを聞かせたいか」という優先順位を考えるとよいでしょう。

まとめ

音楽を楽しむ場合

イコライザーは高音域を上げるのでは中低音(400Hz〜800Hz)をカットする。

スピーカー等のセッティング及び反射音の影響を考える

音楽を作る(DTM)の場合は

各楽器の音量感を意識、できる限り楽器の周波数をかぶらないように音量、パンニング等を意識する。

ボーカルミックスの場合は

マイクの使い方と距離(リフレクションフィルターの使い方)

エフェクトプラグインを正しく理解して使う

基本的に作る場合は音の棲み分けを意識することで音のこもりは改善しはじめます。

音楽を聞く場合は低音と高音をブーストするのではなく、中音域をカットする方向で心地よいバランスを考える

というのが1つの考え方と思ってください。

いかに倍音同士で干渉させずに音を鳴らすこれが「こもらせない」音の作り方(及び選び方)です。一つだけ注意してほしいのは「何が何でも題5音の音を省け」ということではありません。役目がそれほど大きくない音であるならば、こもり解消を目的に省略することも可能。という話です。

大切なのは一度試してみて「あーなるほど。確かに必要ないかも」と思えたら省略する。「いや、やっぱりあったほうがいい」となるとそのままにしておくことです。EQの設定やコンプの使い方を考えるよりも先に、音色のあり方を考えることは「こもり解消」において非常に有用です。

音のこもりを改善するためにもアナライザーを一つもっておくことで目で見て確認することができるので、おすすめです。なれてしまえば聞いただけでも判断できるようになります。