コンプレッサーはDTM音楽制作における不可欠なエフェクターです。

この詳細な講座では、コンプレッサーの基礎から応用まで、圧縮の原理、アタック、リリース、レシオ、スレッショルドなどのパラメーターの意味と調整方法をわかりやすく解説します。

さらに、VCA、FET、Optical、Variable Muといった異なるコンプレッサーの種類とその音楽制作での適用方法についても紹介。各トラックの音量をコントロールし、全体のミックスを均一にするための技術を身につけ、あなたのトラックをプロレベルに引き上げましょう。

DTM コンプレッサー 基本的な説明

DTM コンプレッサーは、DTM上で音の「大きさ」を調整するためのツールです。音楽を作るとき、楽器や声の音は大きかったり小さかったりしますよね。コンプレッサーは、その音の大きさをうまく調整して、曲全体が聴きやすくなるようにします。

例えば、歌を歌うとき、大きな声で歌う部分と小さな声で歌う部分がありますよね。でも、音量差があると、聞こえたり聞こえなあったりしますよね。

いきなり大きな音がなるとびっくりする

コンプレッサーを使えば、大きすぎる声は小さく、小さすぎる声は大きくすることができます。だから、コンプレッサーはまるで音楽の「ボリューム調整さん」のようなものです。

このように、DTM コンプレッサーは音楽を作るときにとても大切なツールなんです。これからもっと音楽を楽しむために、DTM コンプレッサーについて学んでいきましょうね!

クラシック曲では基本的にはコンプは使われません。これは演奏奏法の強さや弱さなどから発生する音量の違いにも作曲家の意図があるからです。

コンプレッサーの種類について

ここではコンプレッサーの基本的な使い方と設定について解説します。コンプの種類によってはパラメーターの数も名前も違いますが基本的にはこの4つの機能で動いていることに変わりはありません。

DTM コンプレッサーの種類について

DTM コンプレッサーにはいくつかの種類があります。目的は音量調整という意味では同じですが、音量調整のプロセスが違うため得られることが変わります。

| VCAコンプレッサー | 大きなトランジェントや音量のピークを制御 |

| FETコンプレッサー | パンチのあるトーンを提供 |

| Opticalコンプレッサー | 滑らかな反応を示します。短く、鋭いトランジェントを制御 |

| Variable-Muコンプレッサー | スムーズな圧縮感が得られる |

| 真空管コンプ | 音に真空管特有の色付けを行う |

もう少し具体的に説明するならば、次のようになります。

- VCA(Voltage-Controlled Amplifier): VCAは電圧によって制御される増幅器で、多くのモダンなコンプレッサーで使用されます。真空管コンプレッサーでも、VCAが圧縮回路として使用される場合があります。

- FET(Field-Effect Transistor): FETはトランジスタベースの圧縮回路で、真空管の「温かみ」を補完するために使用される場合があります。

- Opto(Optical): 光依存抵抗素子(光セル)を使用して圧縮を行う回路です。LA-2Aなどが有名ですが、これらも真空管を信号パスや出力ステージで使用している場合があります。

- Variable-Mu: このタイプは、真空管自体が圧縮の役割も果たす場合があります。Fairchild 670などがこのタイプに該当します。

FET コンプの特徴

ETコンプレッサーは、高速なアタック時間で知られており、パンチのあるトーンを提供します。ドラム、ボーカル、ギターなど、あらゆる音源に対して使用できます。このコンプレッサーは、また豊かな歪みも特徴的でその歪みだけを求めるエンジニアもいます。最も有名なFETコンプレッサーの一つは、Universal Audio 1176であり、ラックユニットやプラグイン形式で購入することができます。

| 代表的コンプレッサープラグイン | UAD1176他 |

FETコンプの代表はureiの1176になるのでその1176のスペックを表記します。

- ソリッドステート回路

- 超高速20マイクロセコンドのFETゲインリダクション

- アタックタイムの設定幅は20msから800ms

- アタックタイムの設定幅は20msから800ms

主な使用用途、ドラムやパーカッションmボーカルやギターベースに使う人も多いです。インプットを上げていき、メーターでリダクション量を確認しながら使う方式です。

VCA コンプの特徴

VCAコンプレッサーは、最も激しいゲインの低減を提供するため、大きなトランジェントや音量のピークを制御する必要がある場合に最適です。しかし、曲全体のレベルを均一化するのにはVariable-MuやOpticalに比べて弱いと感じる人もいます。色付けのなさや音量のピークを制御するのに長けていることからバスコンプ等でよく使用されます。VCAコンプで有名なのはdbx-160、SSLのバスコンプです。

| 代表的コンプレッサープラグイン | dbx160シリーズ SSL Busコンプ他 |

- 色付けが少ない

- 反応速度が速い

- 出音がクリーン

- マスターに使われることが多い

主要な用途 バス・トラック、マスターコンプ、ベースなど

Opticalコンプ(通称オプトコンプ)の特徴

Opticalコンプレッサーは、光源を使用してゲインの低減を制御します。Opticalコンプレッサーは比較的遅く、滑らかな反応を示します。短く、鋭いトランジェントを制御する場合、VCAと同じような結果は得られませんが、高い比率で滑らかな圧縮を作成することができます。

| 代表的コンプレッサープラグイン | LA-2A Tube-Tech CL 1B 他 |

- 光学式コンプによるナチュラルなコンプレッション

- アタックやレシオ、リリースがない。

- (平均圧縮比は3:1で、平均アタックタイムは約10ミリ秒、リリースタイムはリリースの半分で約60ミリ秒)

- アタックタイムが遅い

- 自然なコンプレッションが得られる

主な使用用途、ボーカル、ストリングス、ドラムのOHなど

Variable-Muコンプレッサーの特徴

Vari-Muコンプレッサーは、圧縮比(レシオ)が入力信号に依存して変化するタイプのコンプレッサーです。”Mu”は増幅率を指し、”Variable”はその増幅率が可変であることを意味します。Vari-Muコンプレッサーは、真空管を使用するものもあれば、そうでないものもあります。真空管を使用する場合はゲイン低減を制御するため、プロセスは比較的スムーズという特性があります。

| 代表的コンプレッサープラグイン | Pulsar Mu Fairchild Tube Limiter Plug-In |

真空管(TUBE)コンプの特徴

真空管(TUBE)コンプレッサーは、音楽や音声のダイナミクスを独特の「温かさ」や「豊かさ」で制御します。この真空管が生成するハーモニック歪は、音に特定の「色」を付け加え、音質に深みを与えます。特に、ゲイン低減のプロセスが非常にスムーズに行われるため、硬いまたは不自然な圧縮感が少なく、音楽が自然体で聞こえます。

| 代表的コンプレッサー | UA 175B & 176 Tube Compressor |

Variable-Muコンプレッサーと真空管(TUBE)コンプの違い

Variable Muは圧縮比(レシオ)が入力信号に依存して変化するタイプのコンプレッサーです。”Mu”は増幅率を指し、”Variable”はその増幅率が可変であることを意味します。

一方で真空管コンプは回路の中の一部に真空管が使われているものを示す場合があり、このあたりで誤解を招きやすい状態になっています。

真空管自体は主に信号の増幅(ゲイン)に関与しており、コンプレッション(圧縮)の部分は別の回路が担当することが一般的です。真空管の主な役割は、入力信号の電圧を増幅することで、その特性によって音に「温かみ」や「豊かさ」をもたらします。

例えば、LA-2Aはオプトコンプレッサーであり、コンプレッションは光依存抵抗素子(光セル)によって行われます。しかし、このユニットも真空管を使用しており、その真空管は信号の増幅や出力ステージで活躍します。このように、真空管が組み込まれているからといって、そのデバイスが「真空管コンプレッサー」であるわけではなく、どの部分の回路がコンプレッションを担当しているかによってその分類が変わります。

したがって、真空管を使用しているコンプレッサーでも、そのコンプレッションのメカニズムが真空管によるものでなければ、「真空管コンプレッサー」とは一概には言えません。真空管がどのように配置され、どのような役割を果たしているのかを理解することが、そのデバイスの正確な分類には必要です。

つまり、真空管コンプはVCA(Voltage-Controlled Amplifier)FET(Field-Effect Transistor)Opto(Optical)これらの回路の中に組み込まれることで、効果を発揮する一つの回路にすぎないという解釈も可能です。

おすすめコンプレッサープラグインなどで検索する場合はこれらの機能の違いをざっくりとでも理解しておくとより自分にぴったりのコンプレッサープラグインを素早く、確実に見つけられます。

おすすめコンプレッサープラグインについて気になる人はこちらの記事を参考にしてください。

基本的なDTM ンプレッサーのパラメーターの意味と設定方法

DTM(デスクトップミュージック)で使用されるコンプレッサーにはいくつかの基本的なパラメーターがあります。それぞれのパラメーターの意味と一般的な設定方法について解説します。

| 意味合い | |

| Threshold(スレッショルド) | しきい値 |

| Ratio(レシオ) | 圧縮比 |

| Attack(アタック) | コンプの始まる時間 |

| Release(リリース) | コンプを開放するまでの時間 |

| Knee(ニー) | コンプがどのようなかかり方を制御 |

コンプレッサーの設定は少し難しそうに思えるかもしれませんが、基本的には「どのくらいの音の大きさを調整するか」を決めるだけです。

Threshold(スレッショルド)

Threshold(スレッショルド)はしきい値とよばれどのくらい大きな音から調整を始めるかを設定するものです。たとえば、スレッショルドを高く設定すると、大きな音だけが調整されます。逆に、スレッショルドを低く設定すると、小さな音も調整されます。

Ratio(レシオ)

Ratio(レシオ)は「どのくらい音を小さくするか」を設定するパラメーターです。レシオはスレッショルド(しきい値)を超えたときにどれだけ音量を小さくするかを指します。レシオが高ければ高いほど、音は小さくなります。

「レシオ」は、要するに「ルール」のようなものです。例えば、コンプレッサーの「レシオ」が2:1だとすると、これは「2つの大きな声を1つの小さな声にする」というルールになります。つまり、「大きな声を出すと、それが小さくなって出てくる」というルール

「レシオ」を設定することで、どれだけ大きな声を出しても、それがある程度小さくなって出てくるようにすることができます。これが「レシオ」の役割

Attack(アタック)

Attack(アタック)は、コンプレッサーが音を調整し始める「速さ」を決める設定です。アタックを速く設定すると、音が急に大きくなる部分をすぐに調整します。逆に、アタックを遅く設定すると、音が大きくなるのを少し待ってから調整します。

| アタックが速い | 数値が小さい |

| アタックが遅い | 数値が大きい |

例えば、ドラムの音は一瞬で大きくなるので、アタックを速く設定します。これにより、ドラムの音が突然大きくなっても、すぐに音の大きさを調整することができます。

一方、歌の声はゆっくりと大きくなることが多いので、アタックを遅く設定することがあります。これにより、歌の声が自然に大きくなる部分を、自然に調整することができます。

このように、アタックの設定は、音楽の「ダイナミクス」、つまり音の「動き」を制御するための重要な要素です。

Release(リリース)

Release(リリース)は簡単に言えば、コンプレッサーが音を調節し始めてから、その調節(圧縮)を止めるまでの時間を決めるノブのことを指します。

| リリースが速い | 数値が小さい |

| リリースが遅い | 数値が大きい |

リリースを早く設定すると、音が大きくなった直後にすぐに圧縮を止めて元の音量に戻ります。一方、リリースを遅く設定すると、音が大きくなった後もしばらく圧縮を続け、ゆっくりと元の音量に戻ります。

リリース時間を適切に設定することで、自然な音量の変化を作り出し、聴き心地を良くすることができます。

イメージとしては、部屋で大きな音を立てたとき、それを小さくするために耳を塞いだとします。その耳を塞いでいる状態が「圧縮」です。そして、その音が小さくなったら、また耳を開けるわけですよね。その耳を開ける「速さ」を決めるのが「リリース」です。

Knee(ニー)

Knee(ニー)はスレッショルド(しきい値)を超えたとき、どのように圧縮が始まるかを決めるのが「ニー」の役割です。

| ハードニー | デシベル値が低い |

| ソフトニー | デシベル値が高い |

ニーは一般的にソフトニーとハードがあり、すぐに音が圧縮されるのがハードニー、すぐには音が圧縮されず、音が大きくなるにつれて徐々に圧縮が強くなるのがソフトニーになります。

具体的な数値化は使うコンプによって異なるので明確化するのは難しいですが、

ハードニーの設定では、しきい値(たとえば-20dB)を超えた瞬間に指定した圧縮比率(例えば4:1)が適用されます。つまり、音量がしきい値を超えた分だけ、その4分の1だけ音量が上がります。

一方、ソフトニーの設定では、しきい値に近づくと徐々に圧縮が始まり、しきい値を超えるとフルの圧縮比率が適用されます。この遷移はスムーズで、一部のコンプレッサーでは遷移の範囲をデシベル値で指定できます。たとえば、遷移の範囲を10dBに設定した場合、音量が閾値の10dB前から徐々に圧縮が始まり、閾値を超えて10dB後にフルの圧縮比率が適用されます。

ハードニーとソフトニーのどちらを使うかは、何を目指しているかによります。例えば、歌やピアノのような音楽の動きを殺さないようにしたい場合は、ソフトニーが良いかもしれません。一方、ドラムのような打楽器や、強く弾かれるアコースティックギターのような、音量を一定に保ちたい場合は、ハードニーが適しているかもしれません

コンプレッサーは少し複雑そうに見えるかもしれませんが、基本的には「音の大きさをどのくらい調整するか」を決めるツールということです。

そして、これらのパラメーターで一番大切なのがスレッショルドです。なぜならばすべてのパラメーターはスレッショルドを連動しているからです。

フィードバック圧縮とフィードフォワード圧縮について

フィードバック圧縮とフィードフォワード圧縮は、音声信号を圧縮する際の二つの基本的なアプローチです。これらの違いは、圧縮の計算に使用される信号の選択にあります。

フィードバック圧縮

フィードバック圧縮では、コンプレッサーの出力信号を使用して圧縮量を決定します。つまり、信号がコンプレッサーを通過し、実際に圧縮された後の出力をフィードバックとして利用して、どの程度圧縮するかを制御します。この方式は、信号が自然に圧縮されるため、よりスムーズで音楽的なサウンドが得られる傾向があります。圧縮がソフトに感じられ、特に生の楽器やボーカルに適しています。フィードバック圧縮は、ビンテージ機器で一般的に見られる方式です。

フィードフォワード圧縮

一方、フィードフォワード圧縮では、コンプレッサーに入る前の原信号を使用して圧縮量を決定します。この方式では、信号がコンプレッサーに入る前に、どの程度圧縮するかが決まります。フィードフォワード圧縮は、より正確かつ積極的な圧縮が可能であり、特定のダイナミックレンジを厳密にコントロールしたい場合に適しています。この方式は、明確な圧縮効果を求める電子音楽やポップミュージックのミキシングにおいて有効です。

比較と選択

- フィードバック圧縮は、より自然で温かみのある音を生み出すため、アナログ感のあるサウンドを好むエンジニアに選ばれます。

- フィードフォワード圧縮は、よりテクニカルで精密なコントロールを求める場合、または明確な圧縮効果を望む場合に適しています。

どちらの方式も、ミックスにおけるダイナミクスの管理とサウンドのキャラクター形成に重要な役割を果たします。エンジニアは、トラックの要件や音楽的な目的に基づいて、これらの圧縮方式を選択します。

フィードバック圧縮を採用しているコンプレッサー

- Teletronix LA-2A: 光電管を使用したクラシックなコンプレッサーで、滑らかで自然な圧縮が特徴です。

- Universal Audio 1176: FETを使用した伝説的なコンプレッサー。迅速な応答性とパンチのあるサウンドで知られていますが、オリジナルのモデルはフィードバック方式を採用しています。

- Neve 33609: ニーブのコンソールから派生したこのコンプレッサーも、温かみのあるフィードバック圧縮を提供します。

- Fairchild 670: ヴィンテージ感溢れるこのチューブコンプレッサーは、非常に自然で音楽的な圧縮を行います。

フィードフォワード圧縮を採用しているコンプレッサー

- dbx 160: クリアでパンチのある圧縮が得られる、dbxの代表的なVCAコンプレッサーです。

- SSL G Series Bus Compressor: SSLコンソールに搭載されたバスコンプレッサーで、明瞭でタイトな圧縮が特徴です。

- Empirical Labs Distressor: 多彩な圧縮スタイルを提供するこのモダンなコンプレッサーは、フィードフォワード方式を採用しています。

- FabFilter Pro-C 2: デジタルプラグインですが、フィードフォワードとフィードバックの両方のモードを選択可能で、多様な圧縮スタイルを実現します。

これらのコンプレッサーは、それぞれの圧縮方式によるサウンドの違いを実感するのに最適な例です。実際にこれらの機器やプラグインを試すことで、フィードバック圧縮とフィードフォワード圧縮の違いをより深く理解できるでしょう。

スレッショルドの重要性について

スレッショルドとはコンプが動作するポイントです。結論から言うと、スレッショルドを超えないとコンプは作動しないということです。

アタックタイムとリリースタイムはスレッショルドとレシオを超えた後に管理するパラメーターになります。

つまりこの2つの動作原理さえわかればコンプの8割は理解したことになります。なのでここではアタックタイムとリリースタイムには触れずにコンプを操る方法についてお話します。

あらためてコンプとは圧縮するという意味です。コンプレッサーのパラメータの1つであるスレッショルドで決めた数値をレシオ数値で圧縮するというのがもっともコンプをシンプルに理解できる方法です。

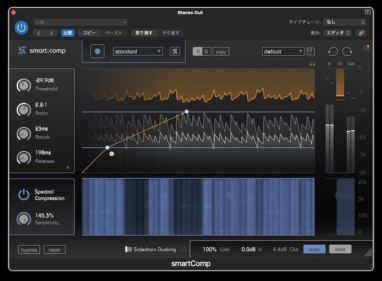

これは0dBのサイン波を何のパラメーターも変化させていないコンプに入力している状態です。コンプのインプット(左側の水色のバー)は-0.0dBになっています。当然コンプは作動していないのでアウトプット(右側の水色のバー)も-0.0dBです。

つまりコンプレッサーというプラグインには入っていてもコンプは稼働していない状態です。

ここでコンプで一番重要なパラメータースレッショルドを-10dB、レシオを2:1に設定します。なぜ重要なのかというと、最初にもお伝えしましたが、コンプはスレッショルドで決めた数値を超えた音を圧縮するからです

レシオがわかりにくいという人は、普通にスレッショルドを通った音を1/2や1/4になると考えてください。そうすると-10dBと0dBの半分の間は5dBになります。インプット0dBですがアウトプットは-5.1dBおよそ計算どおりです

ではスレッショルドはそのままに3:1にするとアウトプットは-6.4dBになります。10の1/3ですからおよそ3.3dB圧縮されているわけなので、アウトプットは6.4dBくらいになります。

決して比率通りに完璧な数値にならないのはコンプの特性です。(各コンプによってかなり数値が変わります)

ではスレッショルド-10dBに対して圧縮を10:1にするとどうなるか?10dBの1/10なのでアウトプットは1dB減の9dBくらいになるはずですが、LogicProX付属のコンプでは-7.6dBで。MAXの-30dBにしても-7.9dBとほとんど変わりません。

これは音量変化のないサイン波ですが、これをキックなどで説明します。

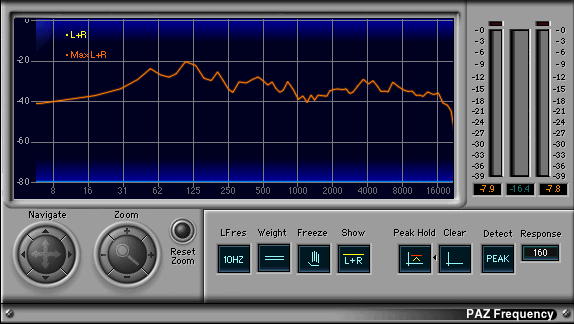

緑はコンプがかかっていないキック、赤色はコンプがかかっている状態です。

コンプがかかっていないキック(緑)のピークは低音125Hzの14.7dBこれにスレッショルド-24dBレシオ2:1のコンプを通すと125Hzのピーク-14.7dBは-21.1dB、つまり7dB圧縮されたことになります。(赤)-14.7dBの2:1つまり半分は7dBほどなので2;1に圧縮されたことがわかります。

以上のことから音を圧縮することで大きい音が下がり、小さい音はそのままなので、音量差(ダイナミクス)が狭まります。その結果、画像の状態では7dBほどフェーダーでボリュームをあげられるようになります。コンプが圧縮するのは設定した音量以上の範囲なので、設定以下の小さいレベルにはコンプがかかりません。その結果、全体ボリュームを上げると音が大きくなり、見えにくかった音の要素が確認できるようになります。

リミッターはよくレシオが20:1になった状態という説明を見たことがあるかもしれませんが、厳密な意味でいうと完全にリミッティングしているわけではありません。0dBのサイン波で言うとスレッショルドを-10dBにした状態でレシオを20:1にすると計算上は0.5dBほど音が残ります。しかしこの段階まで来る人の耳では感知するのは難しいの実質リミッターとして動いているという見方ができます。

さてここで先日の記事である奥行きのミックスにもつながる話になります。低音が多いほど距離感が近いという話にだったのを覚えていますか?つまりこのスレッショルドとレシオで低音がどれだけ下がったかを考えるだけでもここから奥行きのヒントを得られるわけです。

こちらの記事ではいくつかのコンプを同じ設定にしてもコンプかかり方が違うという内容について言及しています。おもしろい結果が出ているのでコンプのスレッショルドによる動作の違いがについて気になる人は参考にしてください。

スレッショルドがないコンプの考え方

コンプの中にはスレッショルドのパラメーターがないコンプレッサーもあります。有名なところで1176です。1176はスレッショルドが固定なのでインプットゲインを上げることでスレッショルドに当てに行くというイメージになります。

どれくらいコンプレッションされているかは、ゲインリダクションメーターで理解ができます。インプットゲインをあげればゲインリダクションの量は増え、圧縮感が増えていきます。

目的によってコンプのかかり方はそれぞれですが、1176を使ってみたいという場合は、ゲインリダクションを4〜6dBくらいになるように設定すると地に足がついたコンプサウンドになります。

コンプとリミッターの違い

音の大きさのリミット(限度)を決めた状態で、別名レベルストッパーです。コンプでは20:1などでリミッターとして説明されますが、究極のリミッティングとしては∞:1に近くなっている状態になります。つまり過度に圧縮されるため音量の大きさにリミットが決められ、指定したスレッショルドを超えられなくしているのがリミッターの仕事といえます。

リミッターでスレッショルドを変更できるものであればスレッショルドをを低くすることで音量差が狭まりアウトプットボリュームをあげるコンプ的な効果を作ることも可能です。

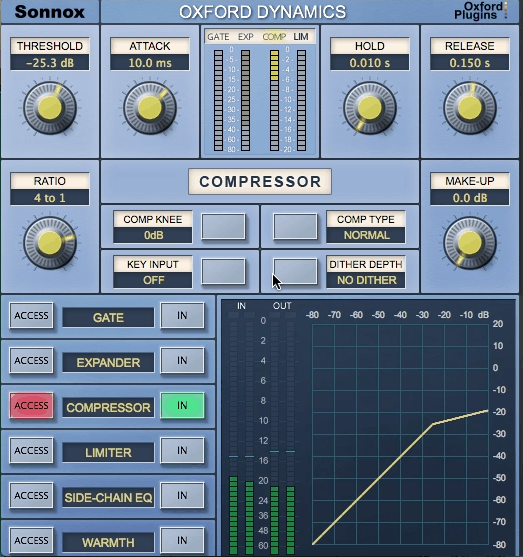

以下の画像はOxfordダイナミクスのリミッターでスレッショルドを-17dBにした状態です。レシオはリミッターなので∞:1の設定固定です。コンプらしい反応になっています。

これらのことから、コンプとリミッターの違いはレシオ設定の違いといえます。用途とはコンプは圧縮度合いをコントロールすることで柔軟な音量差による音作りができ、レシオを高く設定するとリミッターに近い動きをします。

最大レベルを指定するリミッターは歪み防止や機材保護に役立つことから最終マスタリング段階で使われるケースが多いです。それが今はリミッター内部で音量をあげられるマキシマイザーとして使われています。

スレッショルドによる圧縮と音の違い

コンプが動作するために必要なパラメーターがスレッショルドです。(そろそろ覚えましたね)

スレッショルドを超えた音量を潰すのでこれを超えないとコンプは動作しません。(スレッショルドがない(表示されていない)コンプもありますが、今回はそこは省きます)アタックタイムもリリースタイムもレシオもスレッショルドを超えてから動くものなので、他のところをこねくり回しても音色の変化は理解しにくいです。

さて、コンプが色々とあるなか、同じスレショルドで設定するとコンプは同じ動き方をするのか?という疑問が出てもおかしくはありませんそこで今回はコンプ別にスレショルドを同じにした場合の圧縮の違いを見ていきたいと思います。

スレッショルド

↓

レシオ

という順番です。

いくつかのコンプのパラメータをを同じにして6db潰すためにはスレッショルドはどのくらいの数値にするべきかを各コンプで測ってみたいと思います。

各コンプの設定は

- レシオ4:1

- アタック10ms

- リリース150ms

パラメータは全部が同じでもスレッショルドの値が違えば-6dbにならないというところに注目してもらえれば、みなさんが持っているコンプで試しても「へー、同じなのにこんなに音が違うんだ」って思っていただけると思います。

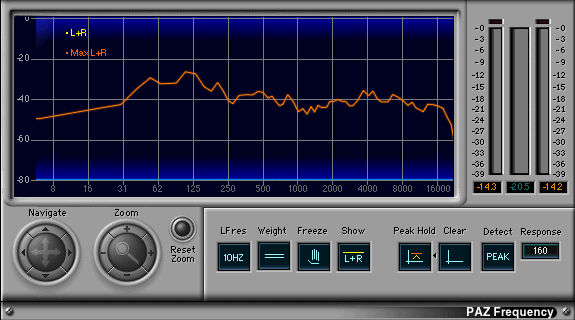

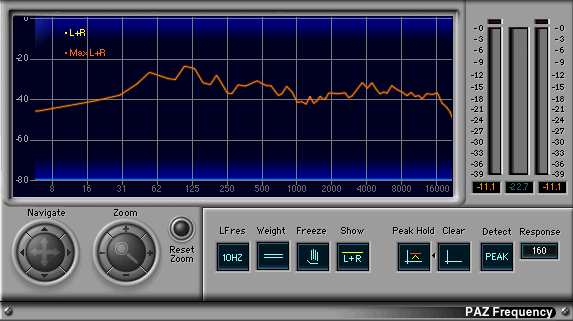

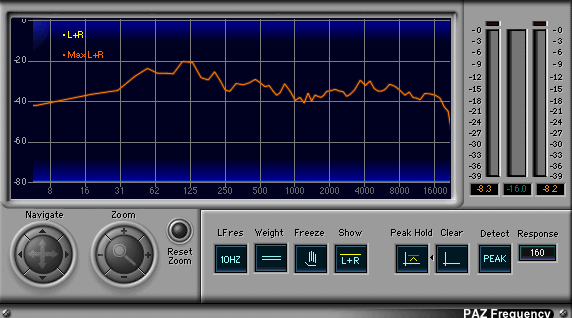

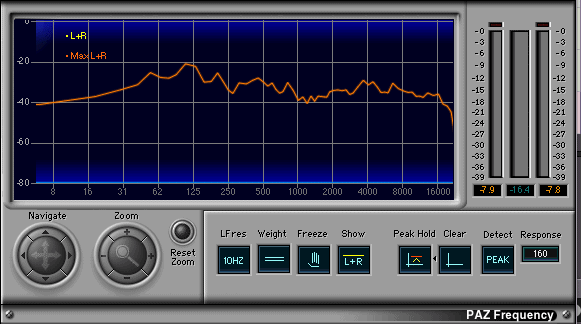

まず何もかけていない状態のドラム

ではここから見ていきます。

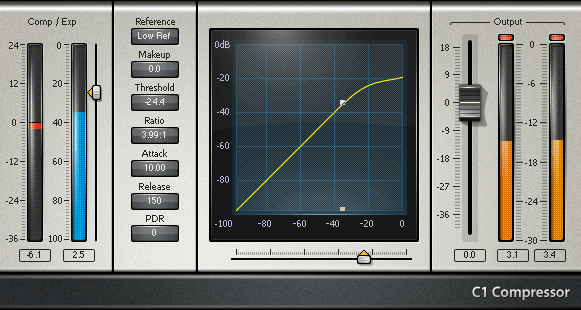

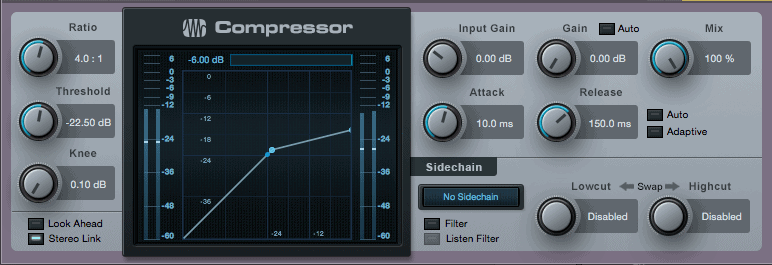

WAVES C1

一昔前のコンプですが、音が素直で未だに愛用者が多いです。C1では6db潰すのにスレッショルドは-24.4でした。音色的にはマイルドになっています。500hz付近が膨らんでいるのがわかりやすいです。

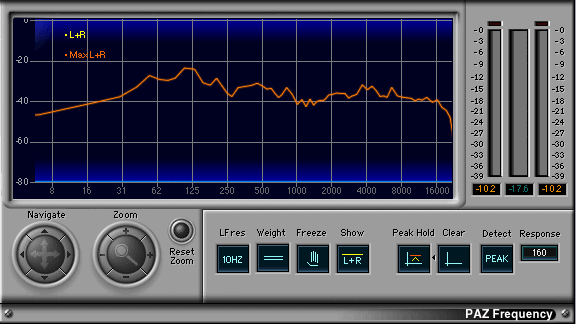

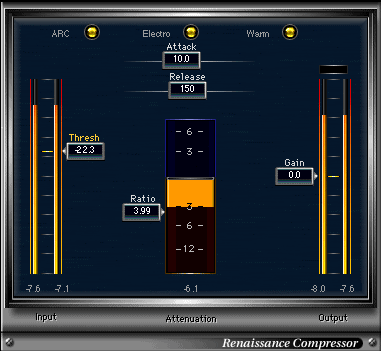

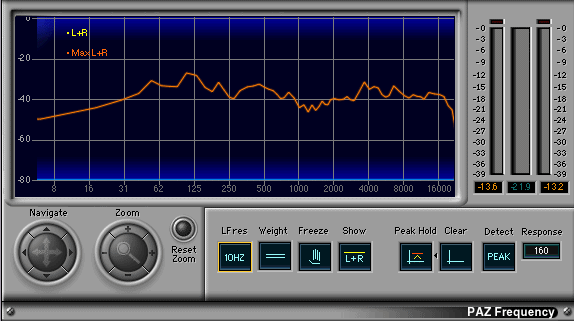

WAVES R-Comp

とにかくみんな使っているコンプレッサーWAVESのCompの代名詞と言えるかもしれません。スレッショルドは-22.3で6dbに達しています。C1に比べるとR-compの方がハイハットが前に来ているのがわかると思います。アナライザーも8000〜160000あたりC1に比べ若干出ているのがわかります。

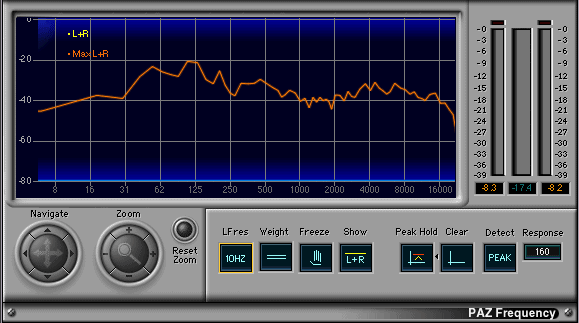

StudioOne Compressor

StudioOne標準のコンプレッサーです。6db潰すのに必要なスレッショルドは-22.5でした。R-compとスレッショルドの値は近いですが、音質はに関してはまったく別物です。

R-compよりパッと聴いた感じどちらが高級感があるか?と聞かれたらこちらを選ぶ人は多いのではないでしょうか?ちなみにR-compは有償こちらは無償付属しているCompのクオリティでも十分な音質です。

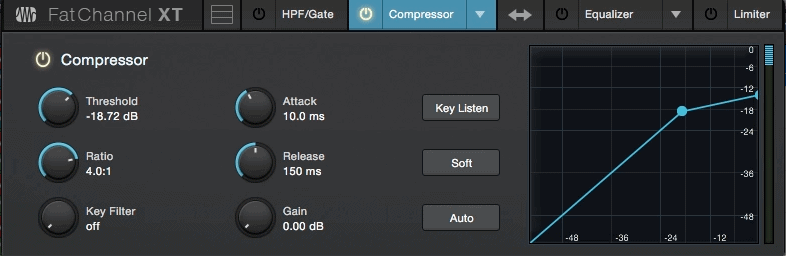

StudioOne Fat channel Comp

一応StudioOneの売りのコンプというかチャンネルストリップFat channelのコンプは数値でGRが残らないので大まかなところですが、スレッショルドは-18くらいから6dbになります。音色の傾向は標準コンプより音に厚みがありながらぬけがあります。

名前通りFatな印象です。4000hz以上にわかりやすい違いが見られます。

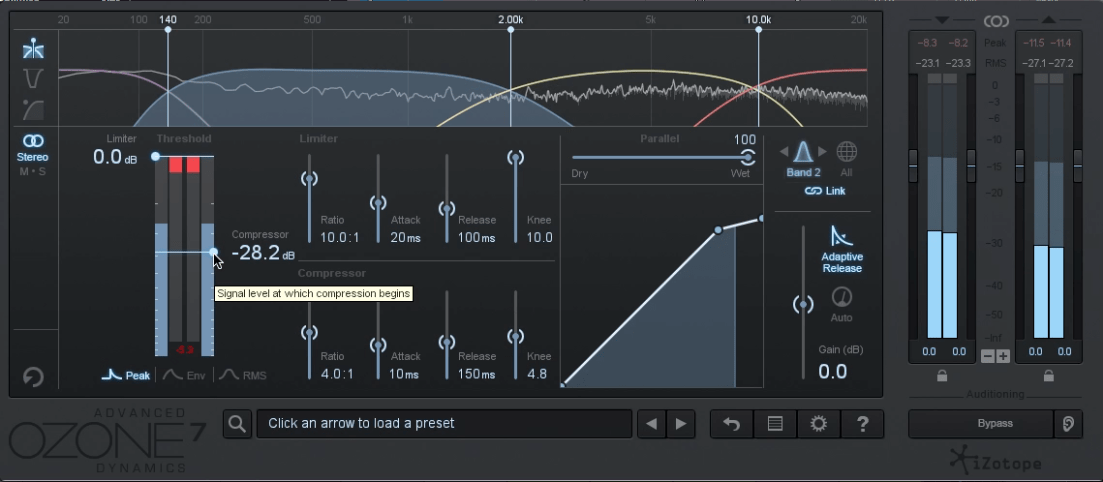

Izotope Ozone7comp

マスタリング品質のコンプレッサーです。スレッショルドは-28.21番深くかかっている状態です。音色的にも非常に深くかかっている音がしていますが、他のコンプで-28.2だともっと曇った音になります。さすがはOzoneですね。

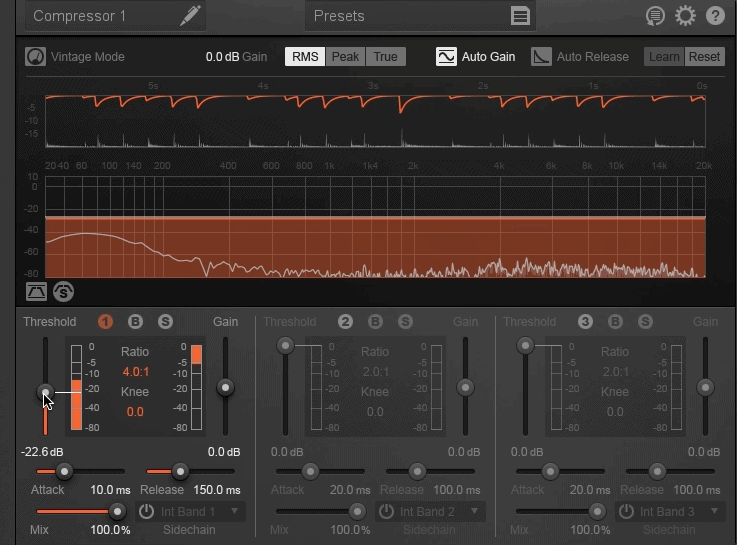

Izotope Nutron Comp

AIミキシングの先駆者IzotopeのNEUTRONのコンプレッサースレッショルドは-22.6。Ozoneに比べるとNEUTRONはトラック用ということもありサクッとかける感じの用途になります。音色は明瞭度が高くとても近代的な印象を受けます。

Oxford Dynamics

スレッショルドは-25.3

音色的には華やかさ的な感じはしないながら自然なかかり方は流石OXFORDですね。Oxfrodコンプについてはこちらの記事も参考になります。

DTMコンプレッサーに関するFAQ

- dtm コンプレッサー 何に使うものですか?

-

DTMコンプレッサーは、音楽を作るときに使う道具です。大きな音を小さく、小さな音を大きくすることで、全体の音量をバランス良くするのに役立ちます。

- アタックタイムとリリースタイムの違いは何ですか?

-

アタックタイムは、スレッショルドを超えてから音がどれだけの時間をかけて音が圧縮されるのかを時間であり、リリースタイムはスレッショルドを下回ってから圧縮が開放されるまでの時間です。

- コンプレッサープラグインとはなんですか?

-

DTM(デスクトップミュージック)コンプレッサープラグインは、音楽制作ソフトウェアに追加することで、音のダイナミクスをコントロールするためのツールです。

- DTM コンプレッサーのデメリットは?

-

適切にしようしないと次のようなデメリットが生じます。

音のダイナミクスを失う:コンプレッサーは音量のバランスを取るために使われますが、過度に使用すると曲の音量の変動(ダイナミクス)が失われ、音楽が一定の音量になってしまうことがあります。これは音楽が平坦に聞こえ、表現力を失う原因となります。

ポンピング効果:リリースタイムが短すぎると、音量が急激に上下する「ポンピング効果」が生じます。これは特定のジャンルでは効果的な効果となることもありますが、大抵の場合は不自然な音になります。

ノイズの増幅:コンプレッサーは静かな音を強調する効果もありますが、これにより録音時の背景ノイズなども増幅されることがあります。

まとめ

DTMとコンプレッサーの世界に足を踏み入れることは、新しい音楽創作の扉を開く一歩です。DTMはデジタル音楽制作の世界で、コンプレッサーはその中でも特に重要なツールです。

音の大きさを調整するためのツールが音楽に与える可能性は無限と言っても過言ではありません。

音楽制作はまさに自己表現の一形態。コンプレッサーを使いこなすことで、自分だけの音楽を生み出し、自分だけの物語を伝えることができます。コンプレッサーの使い方を学ぶことは、新たな音楽創作の旅の始まりです。あなたの音楽創作が豊かで鮮やかなものになりますように、このブログが少しでもお手伝いできれば幸いです。

とにかくコンプはスレッショルドここまで繰り返せば耳タコかもしれませんが、DTM初心者の人がコンプの使い方がわからないかかっているかどうかわからないという原因のホントんどがスレッショルドの設定になります。

なので入力された音に対してどれだけ正しくスレッショルドを設定するかによって意図したコンプサウンドをコントロールできるようになりますし、バスコンプの使い方も理解できるようになります。

そして各メーカーによってスレッショルドは同じでもコンプのかかり方が違うというところも理解できればコンプについてかなり理解度が深まっています。

そのメーカー別のコンプのスレッショルド設定の違いはまとめると

- WAVES C1 -24.4

- WAVES R-Comp -22.3

- StudioOne Compressor -22.5

- StudioOne Fat channel Comp -18

- Izotope Ozone7comp -28.2

- Izotope Nutron Comp -22.6

- Oxford Dynamics -25.3

という結果になりました。

コンプがかかり始めるスタート位置が各コンプによって違うことが一つの特色になっているように思います。今回のチェックはピークを6db潰すことにあるので、また違った計測をすれば異なった結果がでるとは思います。