SonarworksのSoundID Referenceは、部屋の音響特性によって生じる音質の問題を解決するための革新的なソフトウェアです。

この記事では、SoundID Referenceの機能、価格、使い方に加えて、同様の機能を持つIK MultimediaのARC System3との比較を通じて、そのメリットとデメリットを詳細に解説します。音楽制作において避けられない部屋の音響問題をフラットに補正し、より信頼性の高いミックスを実現するためのソリューションを提供します。

Sonarworks SoundID Reference 概要

| メーカー | Sonarworks |

| 製品名 | SoundID Reference |

| 特徴 | 世界で唯一、スピーカー/ヘッドフォン、 全てのPC出力に対応する音響補正ソリューション SoundID Reference は測定用ソフトウェアと、 DAW側で起動するキャリブレーション・プラグインで構成。 そDSPによって、モニタースピーカーに対するルームの影響を中和し、 ヘッドフォンはフラットに。より信頼性の高いリファレンス・サウンドを提供 |

| システム | macOS 10.12以降 (64ビットのみ) Windows 8以降 (64ビットのみ) 2 GB RAM、1024×768ディスプレイ オーディオインターフェース +48vファンタム電源と44.1kHzのサンプルレート機能 Sonarworksがサポートされているか、 Sonarworksが個別に調整したヘッドフォンが必要 SoundIDリファレンス測定マイクまたはその他の全方向測定マイク |

| バージョン | 5.2.3(2022-04-21) |

| 認証方式 | Sonarworksサイトでのシリアル入力による認証方式 |

| 容量 | 92.5MB |

| マニュアル | 解説サイト(公式サイト) 解析方法については当ブログでも詳しく解説しています! |

| 価格 | 40,618円(メーカー価格)(種類によって価格が異なる)詳しくは SoundID Reference〜製品の種類と価格についてを参照 |

| 備考 | 体験版あり 21日間使用期限 |

SoundID Referenceとはフラットなリファレンス・サウンドをスピーカーやヘッドフォンで実現するソフトです。

部屋でスピーカーを鳴らすと反響音が重なり、意図しない帯域がブースト/カットされてしまうことがあります。これはミックスにおいても作曲においてもプラスではありません。それらのマイナス要因を排除し環境に左右されないモニター環境を作ることができるのがSoundID Referenceシステムです。

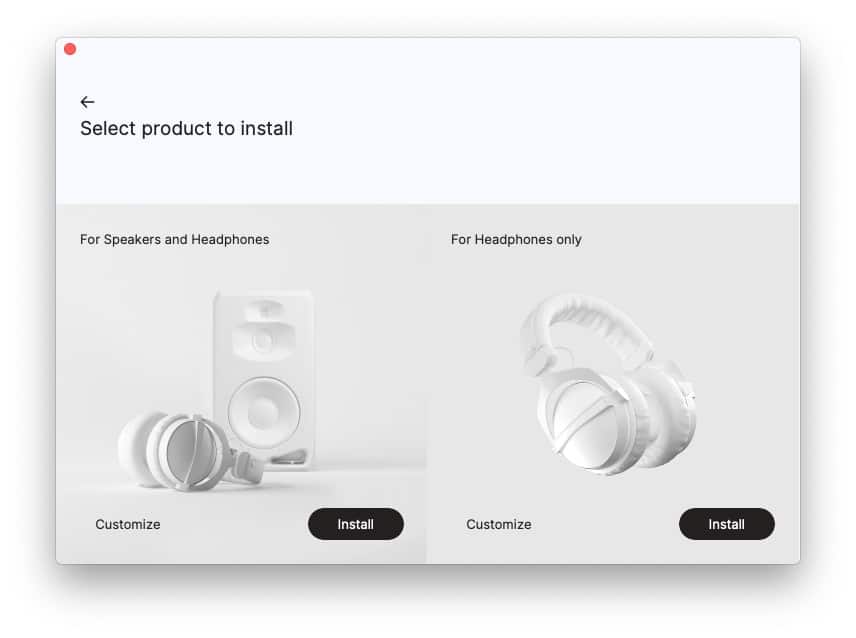

SoundID Referenceはスピーカのみのキャリブレーションを行う。SoundID Reference for Headphonesとスピーカーとヘッドホンの両方のキャリブレーションを行うSoundID Reference for Speakers & Headphonesの二種類になります。

SoundID ReferenceはSonarworks Reference4の新しいバージョンです。SoundID Referenceという名前に変化しましたが、バージョンとしてはReference5.0.0.410と表記されています。(最新版は5.2.3です)

それではここからSoundID Referenceの使い方等について解説していきますが、「レビューだけが読みたい!」という人は

飛ばし読みしていただいても大丈夫です。

SoundID Referenceのインストール方法と使い方

ここではステップ方式でインストールから測定の方法まで解説していきます。

購入後は公式サイトでアカウント作り、シリアルナンバーを登録します。これをしないままだと21日のデモバージョンとして起動します。

キャリブレーション手順(ヘッドフォン)

ヘッドフォンの場合は選択するだけでOKです。

キャリブレーションのON/OFFはスペースキーで切り替えが可能です。

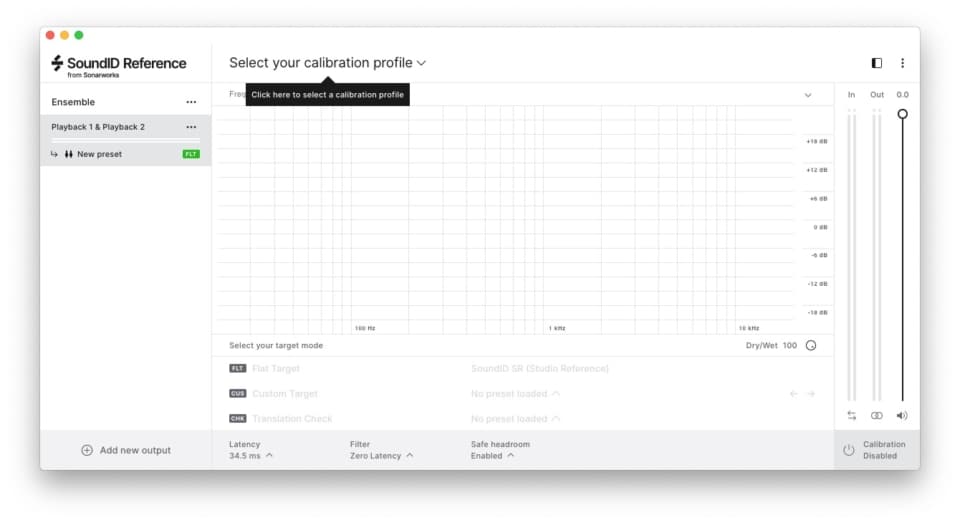

キャリブレーション手順(スピーカー)

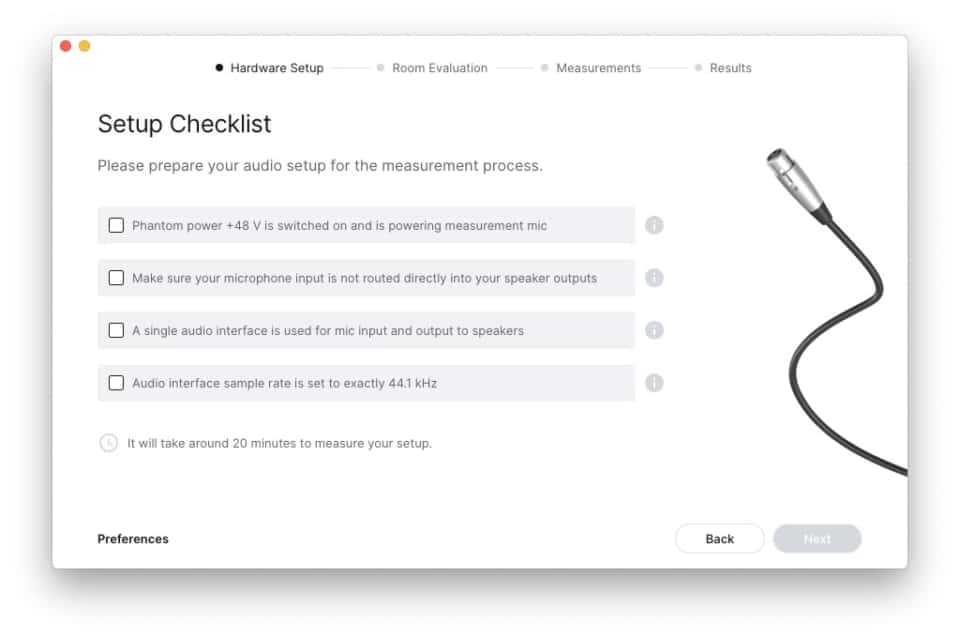

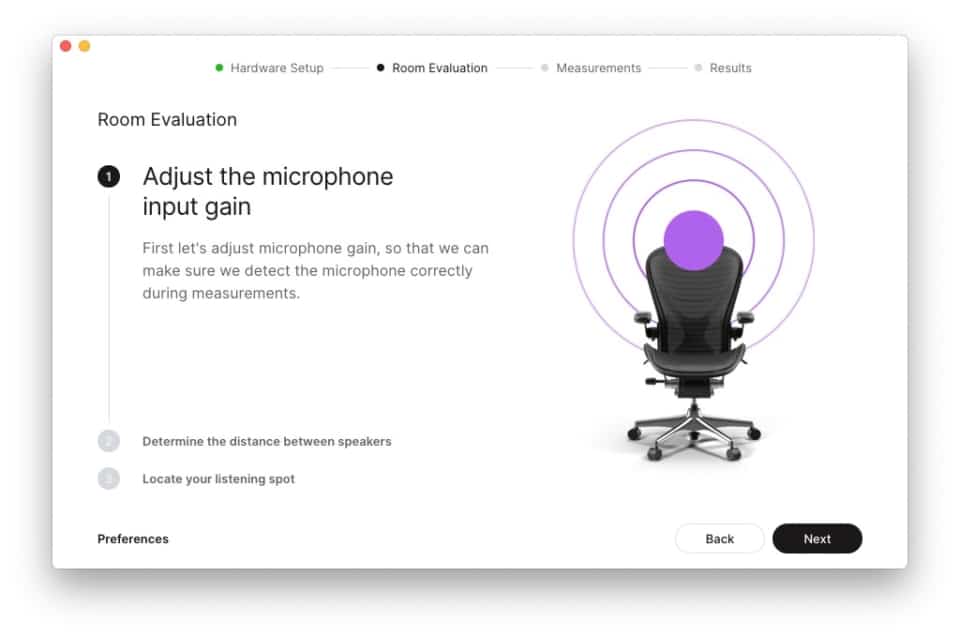

キャリブレーションの方法は至ってシンプルですが全行程を終わらせるのに20分近くかかります。またキャリブレーション時はクーラーとのエアコンは停止しできるだけ生活環境ノイズが少ない状態でやるのが望ましい結果につながります。

真夏の暑い時期にやるとホント地獄です

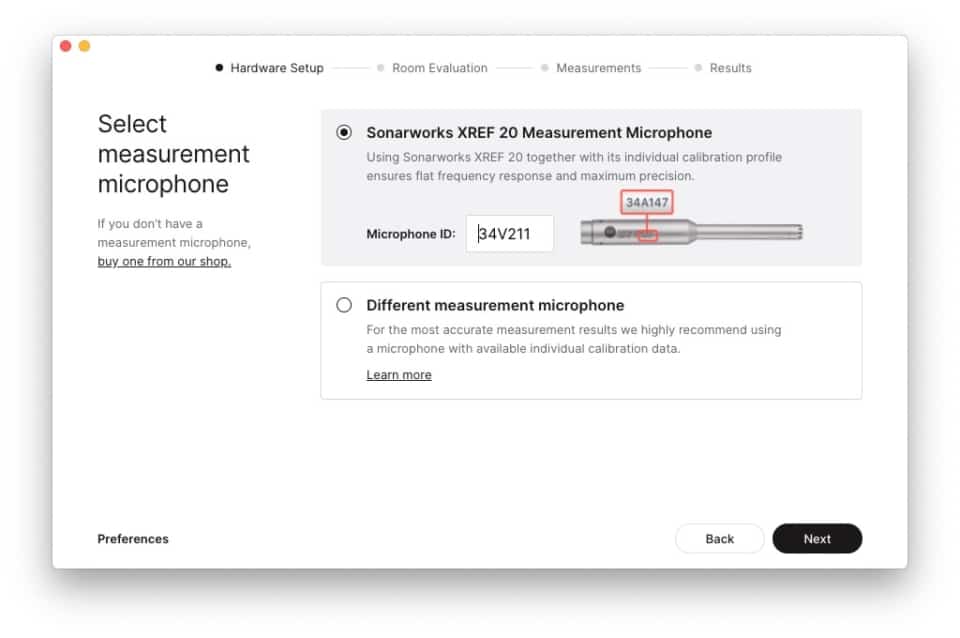

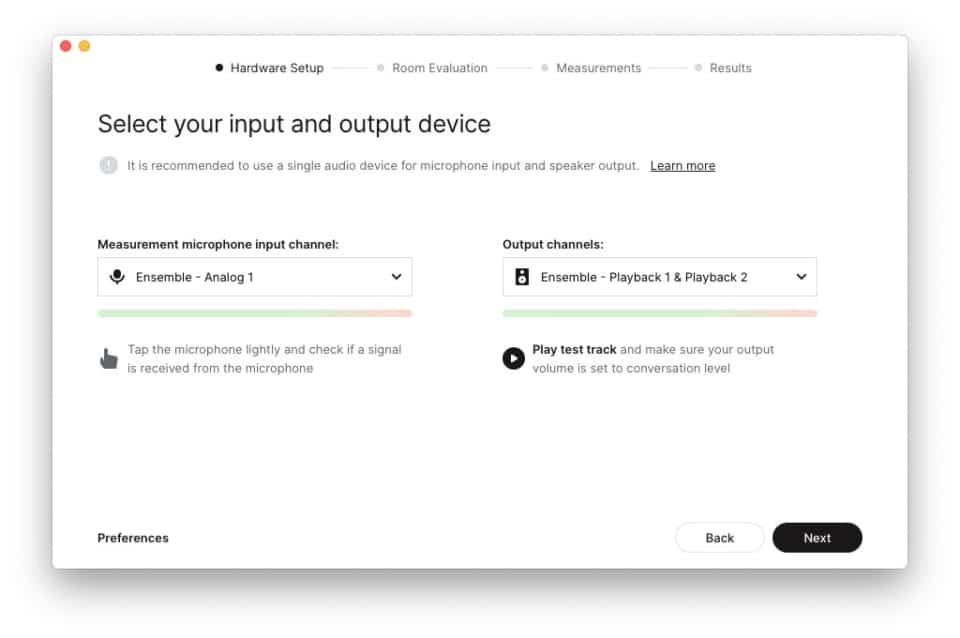

オーディオインターフェイスにマイクを接続しキャリブレーション環境を整える

(注意、まれにオーディオインターフェイスのサンプリング周波数とSoundID Referenceが違っていると正しく計測されない場合があるので両方のサンプリング周波数をチェック!)

XREF20マイクではないほかのマイクでも測定は可能です。他のマイクが測定ファイル(キャリブレーションファイルを公開しているものではあれば、それをSoundID Referenceに読み込ませることで測定の制度をあげることができます)

音が入力されない場合はオーディオインターフェイスの48Vチェック、ゲインの確認、等を疑いましょう。

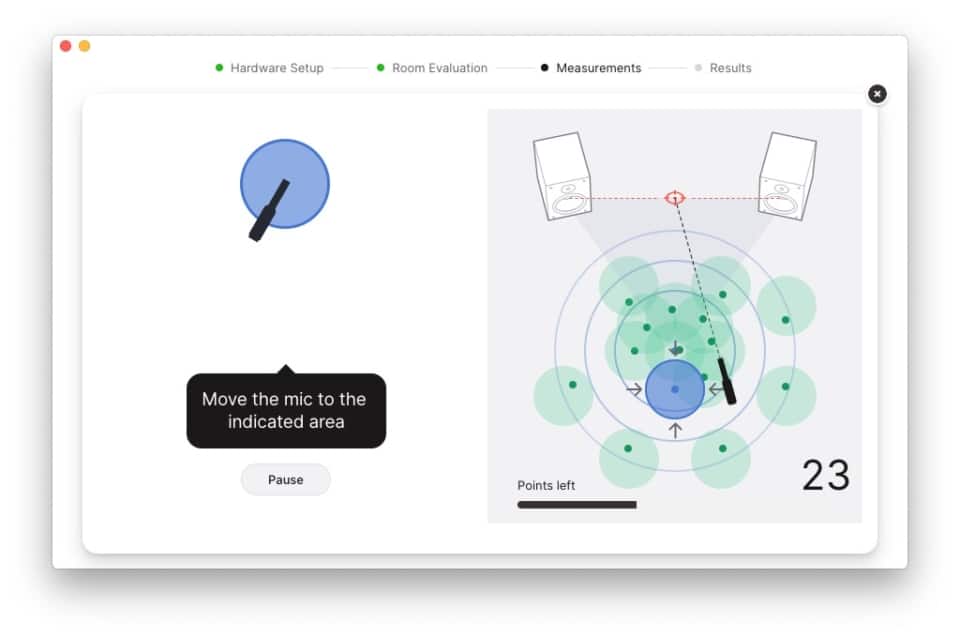

最適な場所にマイクを近づけるとキャリブレーションが始まるので簡単です。

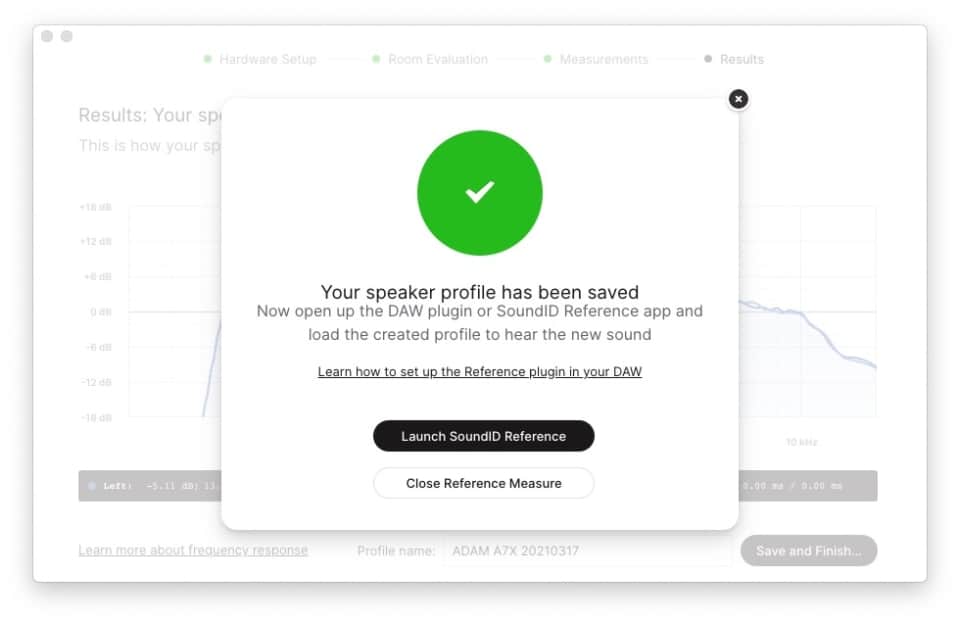

名前をつけて「Save and Finish]クリック後すぐにフラットかしたい場合はLaunch SoundID Referenceをクリック

以上です。お疲れ様でした。

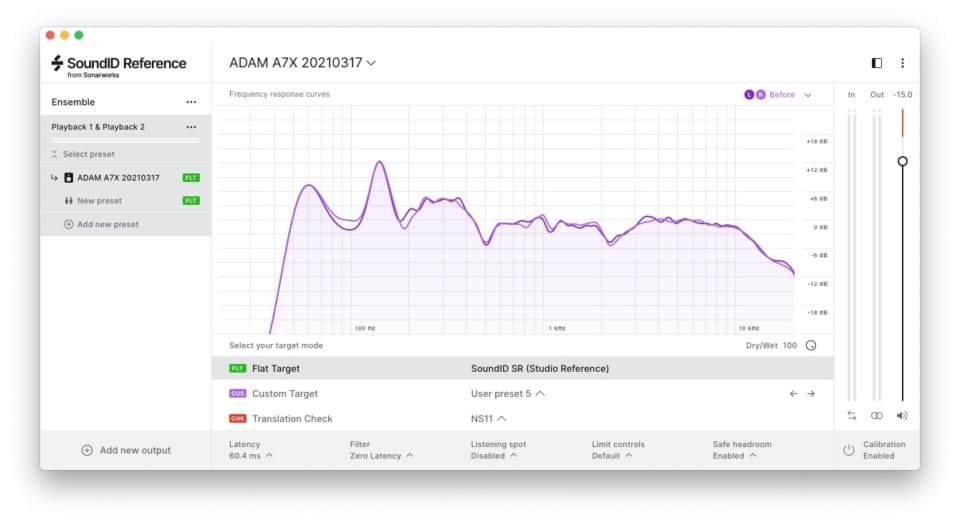

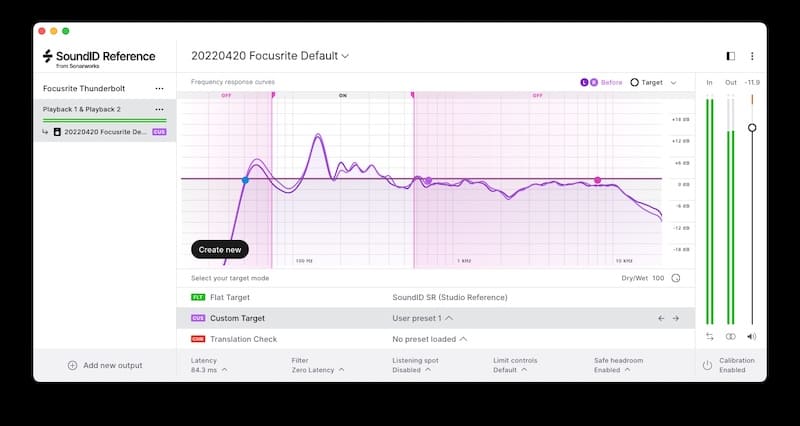

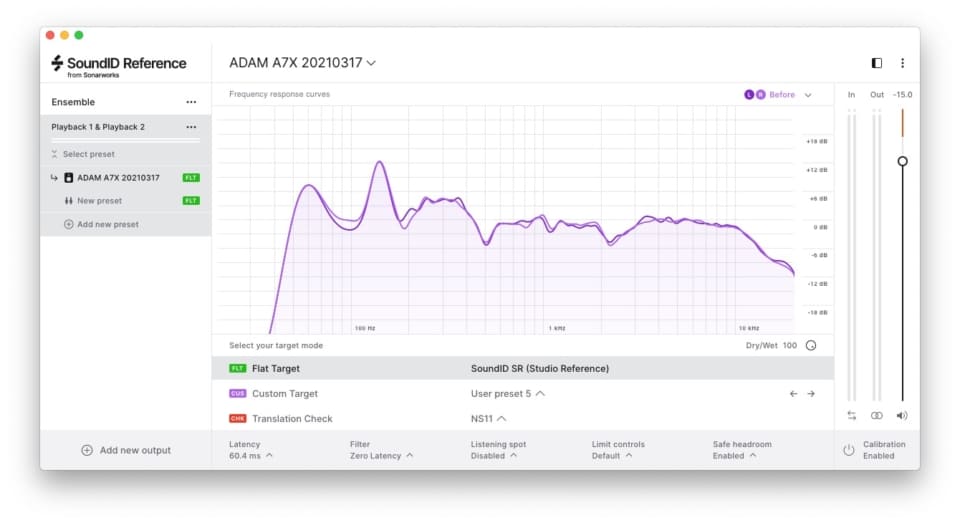

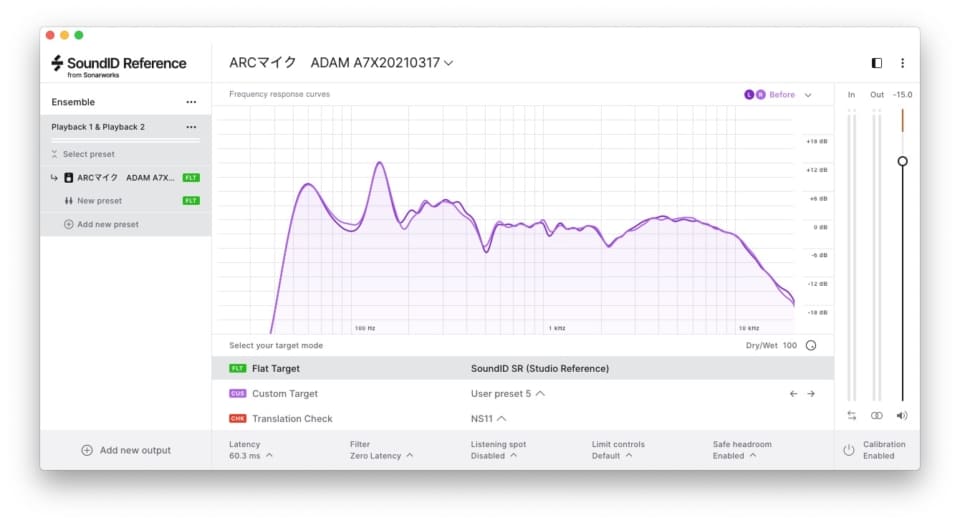

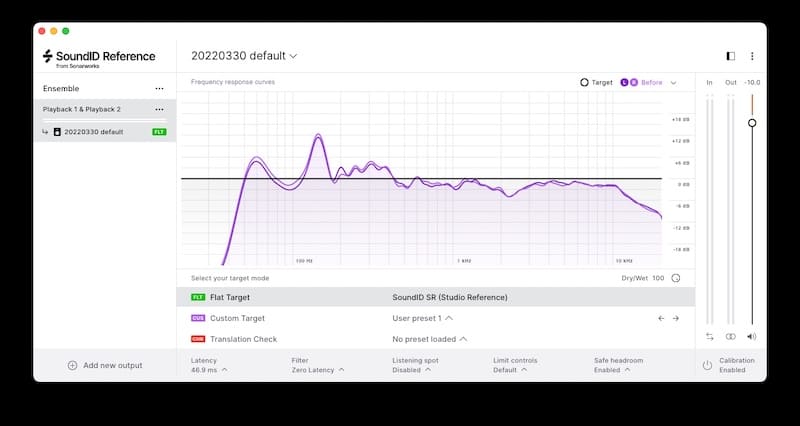

6畳の部屋でADAM A7Xを鳴らした場合のキャリブレーション結果です。これでミックスしたら低音がゴワゴワになるのがわかります。

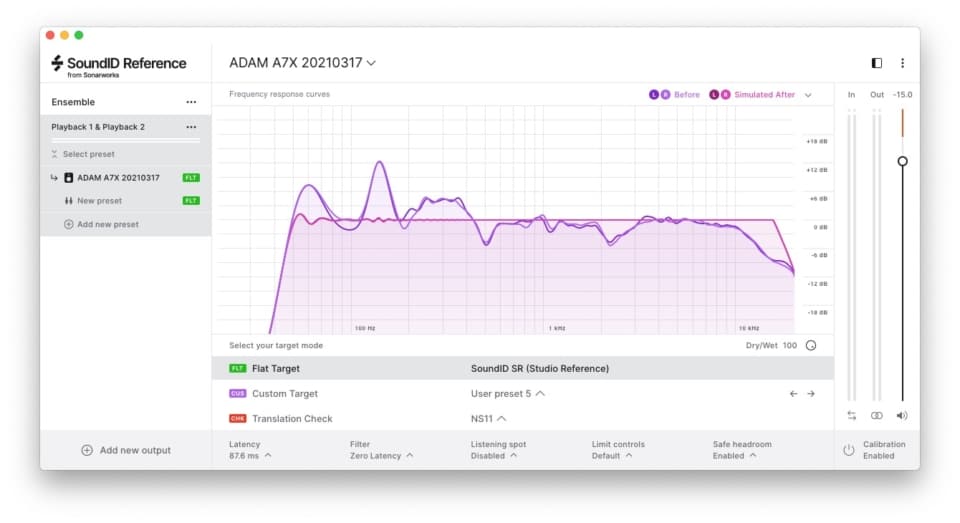

これをフラットにすると以下のようになります。。(ピンクのラインがフラットにした結果)聴いていてワクワクする音ではありませんが、再生環境に左右されないので、無意味に低域をカットしたり高域を持ち上げるということがなくなり、どの環境で聴いても安定したミックスに仕上げることができます。

Sonarworks SoundID Reference レビュー

| 音質 | |

| 機能性(オリジナル性) | |

| 操作性(使いやすさ) | |

| 安定性(CPU負荷) | |

| 価格(セールバリュー) | |

| 総合評価 |

今回比較するのはIK MultimediaのARC System 3を使用します。

理由は次の通りです。

手頃な音響測定ソフトとしてはこのARC System 3とSoundID Referenceが有名なためどちらを購入すればよいのか迷っていると考えられるためです。

音質

SoundID ReferenceとARC3 System自体に音の違いはほとんどわかりません。(厳密な意味で言えば、強烈に細かいイコライジングを施しているので、何かしら音質変化は起きるものだと考えます)しかし、私の耳ではその違いはわかりませんでした。

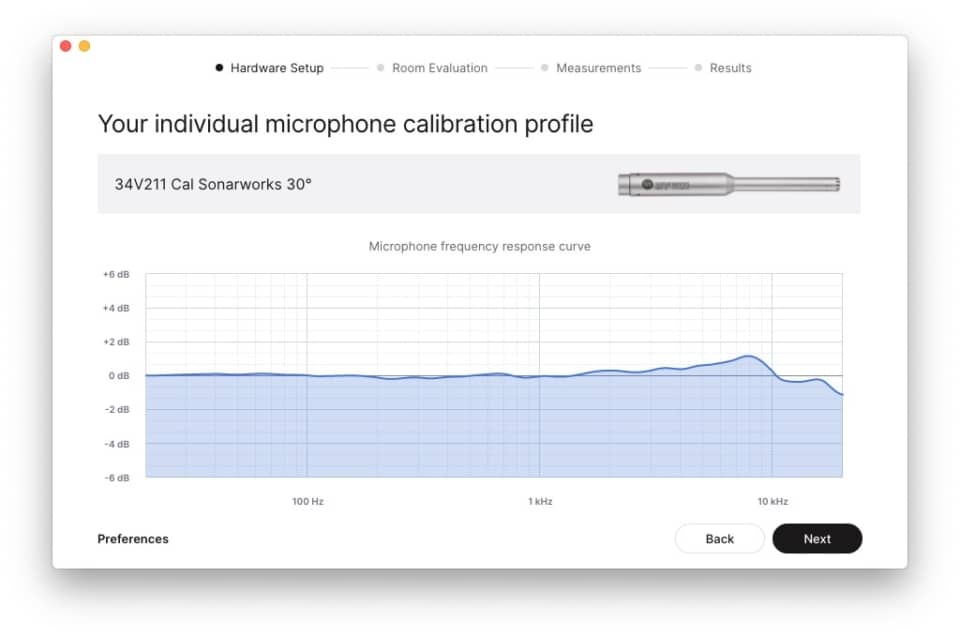

解析するときに使ったマイクによって解析結果が異なります。マイクにはそれぞれ特性があり、同じ型番でも高域が出やすいものとそうでないものがあります。

ARCに付属していたマイクで計測した結果次のようになりました。

XREF20マイクをARC System3で計測したところSoundID Referenceで計測した結果とほぼ近い値が出ています。

機能性

機能を比較すると次のような違いがあります。

| ARC3 System | SoundID Reference | |

| バーチャル・モニタリング | ○ | ○ |

| 測定時間 | 10分以内 | 20分 |

| 純正 MEMS マイク以外の測定マイクにも対応 | ○ | ○ |

| DAWでの使用 | ○ | ○ |

| メーター | ○ | ○ |

| 単体アプリとしての使用 | ✕ | ○ |

| 補正及び補正バランスの調整について | △ | ○ |

| ヘッドホン用測定機能 | ✕ | ○ |

| 測定サンプリング周波数 | 48kHz | 44.1kHz |

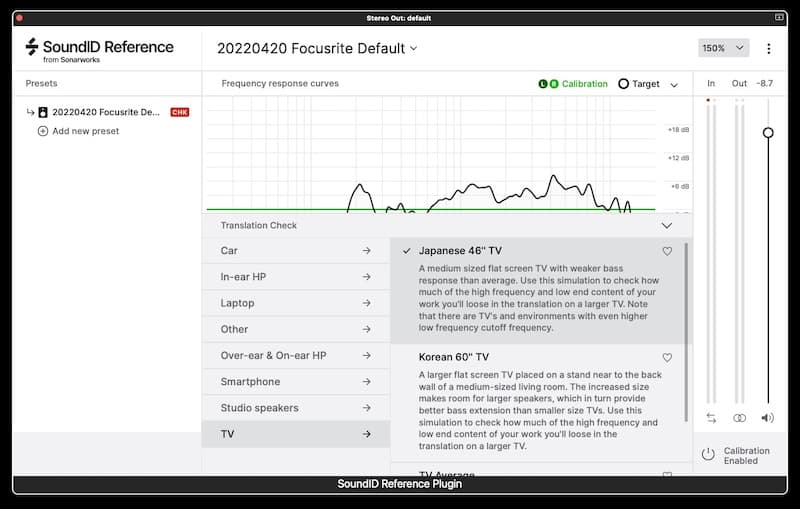

バーチャル・モニタリング

バーチャル・モニタリングは様々なサウンドデバイスの音質を再現する機能です。

ARC3 Systemでは、同社のiLoud Micro Monitorを始め14の再生環境をモデリングすることが可能です。

SoundID Referenceでは、Translation CheckというのがARC System3のVirtual monitoringに該当します。

Translation Checkでは、ARC System3より多くの再生デバイスをモデリングしています。

個人的には韓国製のテレビのLowのブースト量が大きいことに驚きます。デフォルトでこのような低音の設定になっているのかちょっと疑問にも思いますが…

他にはWindowsユーザー向けの新しい0レイテンシーシステムドライバーが搭載さていたり、仮想ASIO-to-ASIOドライバーが搭載されています。

これは、プラグインではなくリファレンスアプリを介してキャリブレーションを実行したいASIOユーザーに最適とのことです。ASIOのすべての利点を維持しながら、システム全体のキャリブレーションの恩恵を受けることができます。ASIO-to-ASIOモードも、ほぼゼロのレイテンシーで機能します。

Windowsユーザーにとっても使い勝手よいものに進化したのは間違いありません。

測定時間について

ARC3は2まではもう少し時間がかったようにも思いますが、ARC3で10分以内に短縮されました。しかし、測定にはマイクをマイクスタンドの装着して使用することが推奨されます。

SoundID Referenceではソフトが指定する37箇所のポイントを手でもったまま測定が可能で測定時間はおよそ20分くらい

またARC System3は1ポイント計測する毎にマウスでクリックして次の測定を選択しますが、SoundID Referenceでは自動で進んでいきます。

この両者の測定方法の違いが音質に影響を与えているかはわかりません。しかし、ARC System3とSoundID Referenceにはあまり変わらない結果が出たので、測定時間の影響はそれほど大きくないように感じます。

純正 MEMS マイク以外の測定マイクにも対応

両者とも推奨以外のマイクを使うことは可能です。ただ推奨マイクであってもマイクの型番によって測定結果が変わるため結局のところ「何が正しいか」という疑問は残ります。

DAWでの使用について

ARC System3とSoundID Referenceは両方ともDAWで使用することが可能です。使用する注意点としてはマスターの最後のプラグインスロットで使うこと。もしマスターアウトの一番上のプラグインスロットに使ってしまうと測定結果が次のプラグインに反映されてしまいます。

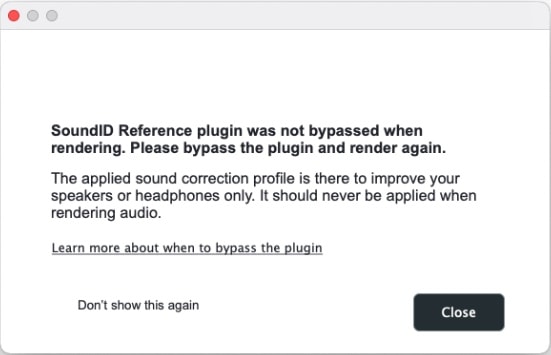

また、一番注意しないといけないのは書き出すときには必ず測定プラグインはオフにすることです。

SoundID Referenceについてはバウンス時に次のようなエラーを警告してくれるオプション機能があります。

これはARC System3にはない機能で非常に重宝されるべき機能ですが、これらの機能は次のDAWでは表示されません。

| レンダリングバイパス通知が表示がされる | レンダリングバイパス通知が通知されない |

| Cubase 8 or later Studio One 4 or later Ableton 10 Avid Pro Tools 2018* | Logic X Reaper Avid Pro Tools 10 |

理由としては公式サイトに次のように説明されています。

これらのワークステーションにこの機能を含めない理由は、すべてのDAWがプラグインと完全に通信するわけではないため、オーディオがレンダリングされているかどうか、またはプラグインがバイパスされているかどうかを確実に検出できないためです。サポートされていないDAWに通知を含めたい場合は、それぞれのサポートに連絡して知らせてください。

なので、DAWで使用するときには間違って書き出し時に使用しないよう最新の注意が必要です。

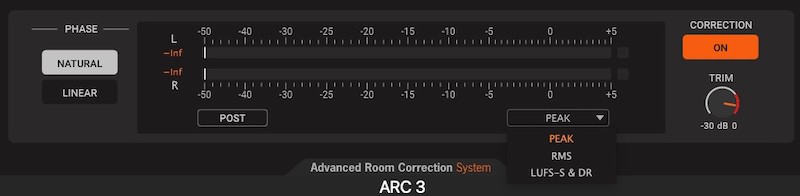

メーターについて

両者にはそれぞれ視認性が高いメーターが装備されています。SoundID Referenceはシンプルにイン・アウトだけの表示ですが、ARC System3ではピーク、RMS、ラウドネス、ダイナミックレンジ・メーターを装備しているので、音量について多くの情報量を確認することが可能です。

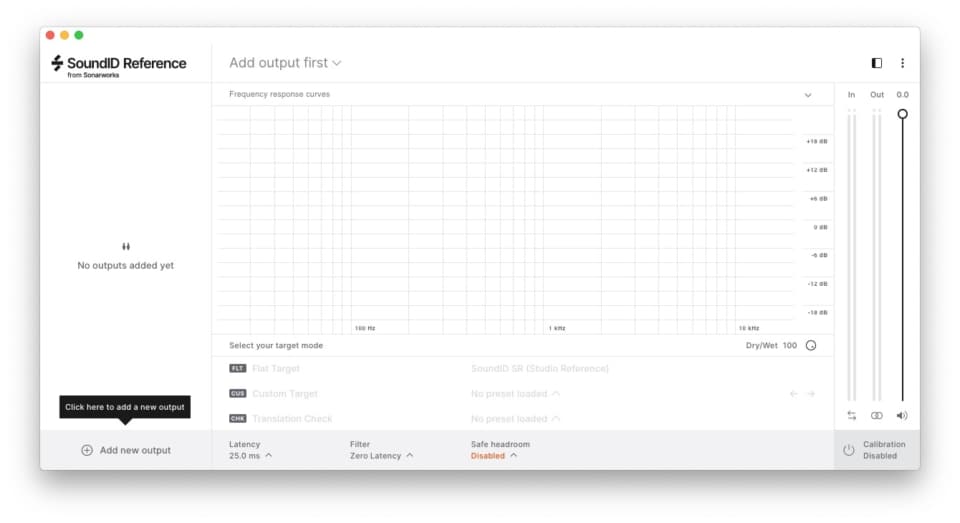

単体アプリとしての使用について

ARC System3は計測こそ単体アプリを使用しますが基本はエフェクトプラグインです。なのでDAW以外で使用することはできません。

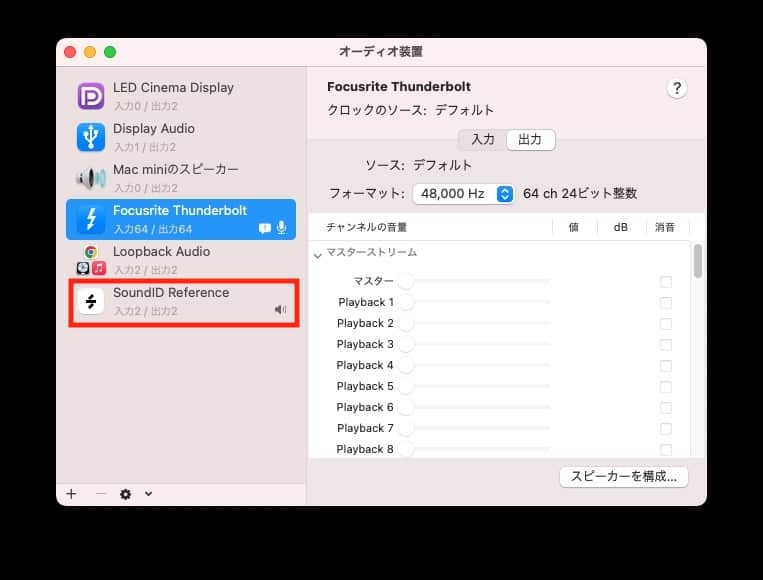

一方SoundID ReferenceはMacのオーディオ装置に組み込まれるサウンドプログラムでもあるため、DAWに限らず、Safari、Chrome、iTunes、など他のアプリも測定した結果を反映させることが可能です。

どのアプリでも計測結果を反映させることができるのがSoundID Referenceの最大のアドバンテージで、部屋の特性に影響を受けず常にフラットな音響特性を獲得できます。

補正及び補正バランスの調整について

フラットにした結果が常に最適な音響状態なわけではありません。フラットにしてしまったことで「音楽がつまらなくなった」という話はよく聞きます。

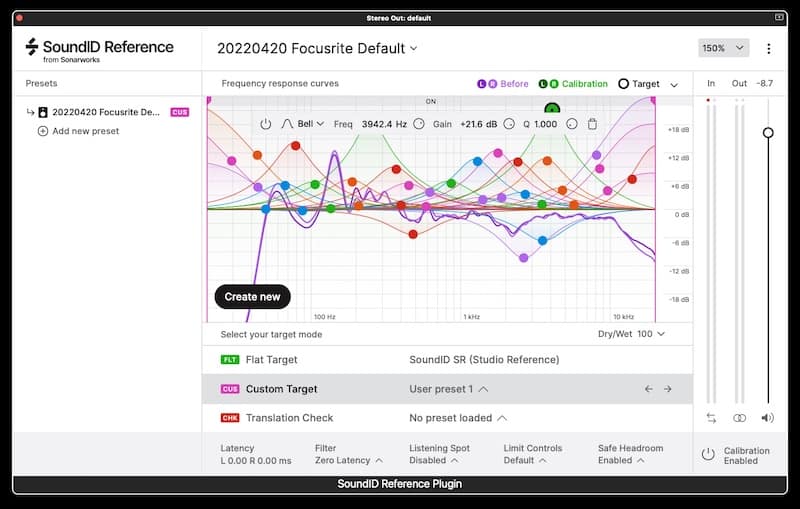

その対策方法として両者は測定結果はカスタマイズすることが可能です。

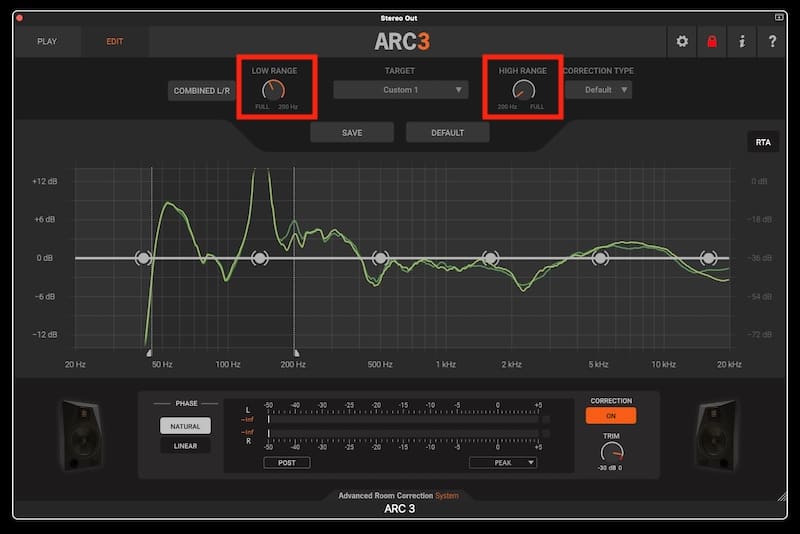

ARC System3では6バンドによる音響特性の調整(パラメトリック・イコライザーみたいなもの)、とフラット範囲を指定する機能があります。ARC System3ではイコライジングのブーストカットは-6Bになります。

SoundID Referenceではそのポイントは32以上(実際そんなに使うことはありません)そして保存数もPCのストレージの容量の許す限り無限です。ブーストカットの範囲は12dBになります。

SoundID ReferenceにもARC System3と同じく、特性を変化させた範囲のみを再生できる機能があります。

ピンポイントで気になる部分だけをフラット化およびバランス調整ができるため、特定の定在波だけを調整することも可能です。

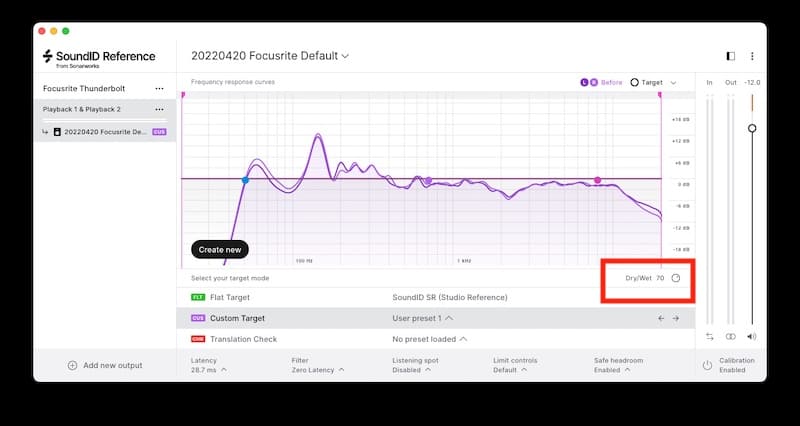

これもまたSoundID Referenceの大好きな機能の1つですが、SoundID Referenceでは測定結果のフラットのバランス量を調整することが可能です。

つまり「うーんフラットにしすぎだなー、もうちょっとだけ部屋の特性を出したい!」というときに役立ちます。

単体アプリとDAWでプラグインとして立ち上げたときで少し表示状態が変わりますが、機能は同じです。

このようにSoundID ReferenceはARC System3と比べかなり測定結果を細かく設定できるのが強みと言えます。

ヘッドホン用測定機能

SoundID Reference独自の機能としてヘッドホンの音響の最適化機能があります。これはヘッドホンも機種によっては高域や低域の特徴あるのでそれをスピーカーのようにフラットにしてしまおうというものです。

なおこの機能は基本的にすべてのセットに付いてくるものですが、逆を言うとSoundID Reference for Headphonesを購入してしまうと「ヘッドホンしか最適化できない」というものなのでモニタースピーカーをフラット化したい場合は必ずSpeakers & Headphonesと書かれているパッケージを購入するようにしてください。

| 価格 | 備考 | |

| SoundID Reference for Speakers & Headphones | ¥40,618 | ヘッドホン&スピーカーキャリブレーションソフト |

| SoundID Reference for Headphones Upgrade from Reference 4 Headphone Edition | ¥4,957 | ヘッドホンキャリブレーションソフトのみ |

| SoundID Reference for Speakers & Headphones Upgrade from Reference 4 StudioEdition | ¥12,509 | ヘッドホン&スピーカーキャリブレーションソフト |

| SoundID Reference for Speakers & Headphones Upgrade from SoundID Reference for Headphones | ¥27,970 | ヘッドホン&スピーカーキャリブレーションソフト |

| SoundID Reference for Headphones | ¥14,621 | ヘッドホンキャリブレーションソフトのみ |

不安であればこちらを購入するのが一番です。

測定サンプリング周波数

ARC System3は測定するためのサンプリング周波数が48kHzでSoundID Referenceは44.1kHzになっています。

ARC System3の場合は特に問題はないのですが、SoundID Referenceの場合、オーディオインターフェイスの設定が48kHzになったままでも測定が可能です。しかし、メーカー側が推奨する正しい測定ができなくなるので、以下の設定が正しく44.1kHzになっているかをチェックする必要があります。

オーディオインターフェイスのサンプリング周波数

オーディオ設定のサンプリング周波数

操作性

操作性を注目するならば、ポイントは計測方法になります。つまりどちらが測定しやすいのか?という話です。

測定時間の長さでいえばARC System3です(10分以内に終了)。ただし、マイクはマイクスタンドの使用を前提としています。

SoundID Referenceは20分ほど、たまに指定した測定ポイントにマイクを近づけても反応が悪い時がありますが、そのポイントで数秒間動かないでいると測定が始まります。

操作性においてはSoundID Referenceの方が新設でわかりやすい印象です。

測定結果のカスタマイズ

測定結果のカスタマイズでは測定結果の適応範囲をARCではローレンジは200Hzが上限に対してハイレンジでは200Hzが下限になります。

つまり、50Hz付近のピークやディップだけを調整したいということがARC System3ではできないということになります。

それがSoundID Referenceの場合だとローレンジとハイレンジは限定するポイントがないので、50Hz付近を測定範囲に指定するということが可能になります。

安定性

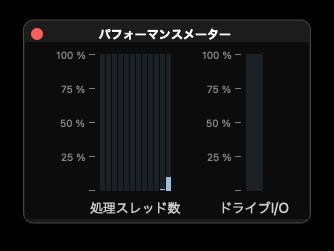

両者のCPU負荷は次の通りです。

両者とも負荷はほぼないと言っても間違いないでしょう。ただ、ARC System3はプラグインなので、他の重たいプラグインを使っているときにはこのレベルの負荷もつらい場合があるかもしれません。

負荷レベルではほぼ問題といえるレベルです。しかし、これはまだ完全に確定したことではありませんが、SoundID Referenceを立ち上げているとオーディオインターフェイスの挙動がうまくとれないことがありました。

この問題の原因はSoundID Referenceなのか、それともオーディオインターフェイスのドライバの問題なのかははっきりできていないので分かり次第追記します。

あくまで私が体験した現象の1つとして聴いてもらえればと思います。

CPU負荷計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Corei7(i7-8700B)6コア HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS11.6.5Big sur

Audio/IF APOGEE Symphony Ensemble

バッファー 256

DAW LogicPro10.7.3

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

価格

| 価格 | 備考 | |

| SoundID Reference for Speakers & Headphones | ¥40,618 | ヘッドホン&スピーカーキャリブレーションソフト |

| SoundID Reference for Headphones Upgrade from Reference 4 Headphone Edition | ¥4,957 | ヘッドホンキャリブレーションソフトのみ |

| SoundID Reference for Speakers & Headphones Upgrade from Reference 4 StudioEdition | ¥12,509 | ヘッドホン&スピーカーキャリブレーションソフト |

| SoundID Reference for Speakers & Headphones Upgrade from SoundID Reference for Headphones | ¥27,970 | ヘッドホン&スピーカーキャリブレーションソフト |

| SoundID Reference for Headphones | ¥14,621 | ヘッドホンキャリブレーションソフトのみ |

正しいキャリブレーションには専用のマイクを使います。DL販売ではマイクはついてこないので、別途購入するか、パッケージ版を購入する必要があります。

ARC System3はマイク付きで¥36,081とSoundID Referenceよりは少しだけ安いです。

日本の代理店で購入するとマイクとセットで¥41,900(アマゾン価格)です。

ミックスに関してエフェクトプラグインのレベルを求める以前に、部屋でその音楽がどう響くのか?という根本的なところを改善してくれるのがSoundID Referenceです。

部屋の鳴り響き方を調整するにはルームチューニングといって、吸音材やベーストラップなどを使って調整します。しかし、素人には何をどうすればよいのか、わからないことも多く、正しいルームチューニングをしないと、時間と費用対効果が見込めない場足が多いです。(効果が見込める吸音材等であれば最低でも5〜8万円します)

私が悩んだ定在波の問題については専用のパネルを使用する必要がありそれらは何十万という価格になります。

それを考えれば、部屋の音響の最適化に4万弱でできるのであれば、私は安いと言えます。

SoundID Reference純正マイク以外を使うとどんな結果になるのか?

ARC System3でXREF20のマイクを使って測定した結果はSoundID Referenceとそれほど変わりませんでした。

では、逆に「SoundID Reference純正マイク以外を使うとどんな結果になるのか?」という疑問をここで解消したいと思います。

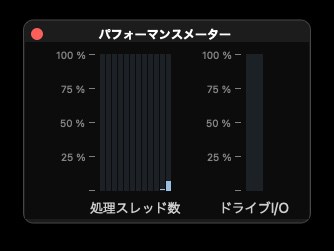

キャリブレーションには専用のマイクXREF20を使うことを強く推奨しています。推奨理由はソフト側がこのマイクの特性を理解した上でキャリブレーションするのでより精度の高いフラット環境を構築できるからです。これはReference 4 StudioEdition micを購入するとセットでついてきますし、単品での購入も可能です。

XREF 20は測定用のマイクだけあって特性がフラットで楽器取りにも使用する人もいます。

- XLR接続、要48Vファンタムパワー

- 前分極エレクトレット・コンデンサーマイク・カプセル

- 周波数特性: 20Hz-20kHz、無指向性、補正プロファイル

- 感度: -37dB/Pa(14mV)

- セルフノイズ: 24dB

- S/N比: 70dB

- ダイナミックレンジ: 106dB

- 最大耐音圧: 132dB SPL

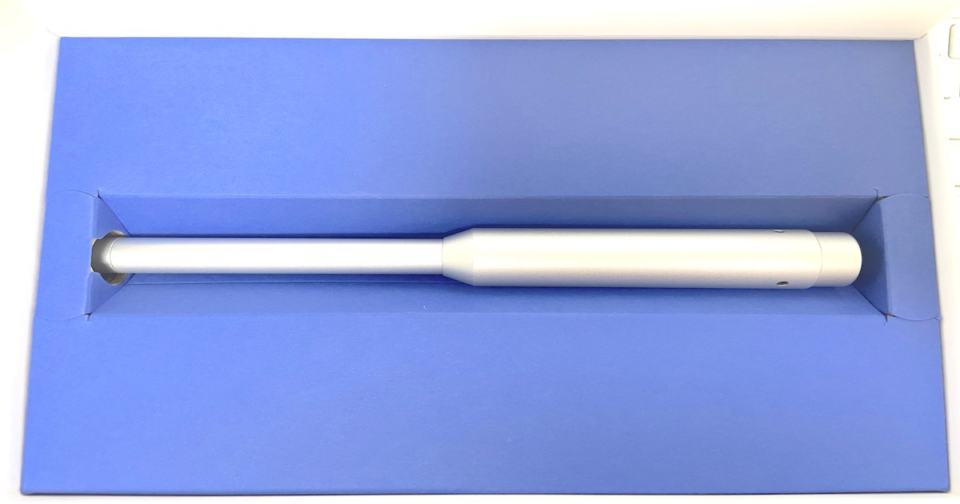

Sonarworks SOUND IDは21日間の無料トライアルがあります。それを考慮してなのか、Sonarworks SOUND IDでは専用マイク以外でも測定をすることは可能です。測定時にDifferent measurement microphoneを選択すると既存のマイクを選択可能になります。

私は以前IK MultimediaのSOUD IDとも言えるキャリブレーションソフトARC2を購入しそのときについてきたマイクがこちらです。

似たような形状の測定マイクです。ではこれでキャリブレーションするとXREF 20とどのような違いがでるのかを確認してみたのが次の画像です。

高域にはわかりやすい違いが見られますが、中低域に関しては「違いすぎて話にならない」というほどの差ではありません。無料トライアルを試す程度ならば、手持ちのコンデンサーマイクでもSonarworks SOUND IDの効果を実感することは可能です。ただやはりメーカーが推奨するマイクを使用するのが一番安心した結果につながるのは間違いありません。

SoundID Reference 口コミ

まだ出たばかりなのでユーザーの声は多くなく、Reference 4を持っているユーザーはアップデートに迷っている人も多く見受けられました。Twitter上ではReference 4の特性結果にショックを受けたユーザーの声を纏めています。

Sonarworks Reference 4を使って トラックメイク用の環境を 調整してみました。 以前から中域の薄さを感じていたのですが、 補正後は良い感じに鳴るように! CD900STっぽさ と言いますか これぞモニター環境!と思える鳴り方に。 リスニングにも効果絶大で、 もう補正前には戻れないですねぇ…

つかさん@5/2〜5/5 九州@Tsukasan_DJ

Sonarworks Reference 4を導入しました。(写真は測定結果)軽くショックを受けています。うちの自宅スタジオにはあった方が良い、というか無くてはならないものになりそうです。今現在、大整理中で部屋に物が散乱している状態なので、しっかり整えてもう一度ちゃんと測定してから使いたいと思います。

sakura@Rec & Mix(DTM)&Liveオペたまに@sakurasakukawab

SonarworksのReference 4っていうキャリブレーションソフトを使って部屋のスピーカーの音を調整してみました。 全人類がこれ導入するべきではって思うくらいには効果ありました。変な笑い出た。 100hzちょいくらいがモッコモコしてると思ってたら思ってた以上にモッコモコしてたみたいで引いた。

アトモスフィア大西(レベル27)@Ooooooo_Kun

多くの人が自分が信じでいた耳を疑うことにつながる罪深いソフトです

まとめ

| 音質 | |

| 機能性(オリジナル性) | |

| 操作性(使いやすさ) | |

| 安定性(CPU負荷) | |

| 価格(セールバリュー) | |

| 総合評価 |

SoundID Referenceは高価なストリングス音源やギター音源で得られる感動とは別次元です。ミキシング技術を上げたい人にとってはコンプやイコライザープラグインを買い揃えるよりはるかに有用かもしれません。

ARC System3とどちらが買いかと言われるとやはりSoundID Referenceです。プラグインだけではなく単体アプリとして使うことができ、YoutubeやiTunesなどにも測定結果を反映できるのが最大のメリットです。

また、測定結果の微調整(バランス)などをすることで「面白くない音楽になってしまう問題」を回避できます。

おそらく「欲しい物をぐっとこらえて購入すべきプラグインTop5」に入るレベルのものです。

ミックスに悩んであれこれプラグインを購入しまくっている人!はおすすめです!

コメント