DTM 打ち込み– category –

-

DTMハロウィン音楽の作り方!2小節から始める作曲方法を説明します!

-

ハロウィン音楽を作曲するために知っておきたい歴史や楽器について

-

ギター音作りの基礎から応用まで!ピックアップの種類とその音色効果を解析

-

エレピ(エレクトリック・ピアノ)とは?サウンドの違いや使用アーティストを紹介

-

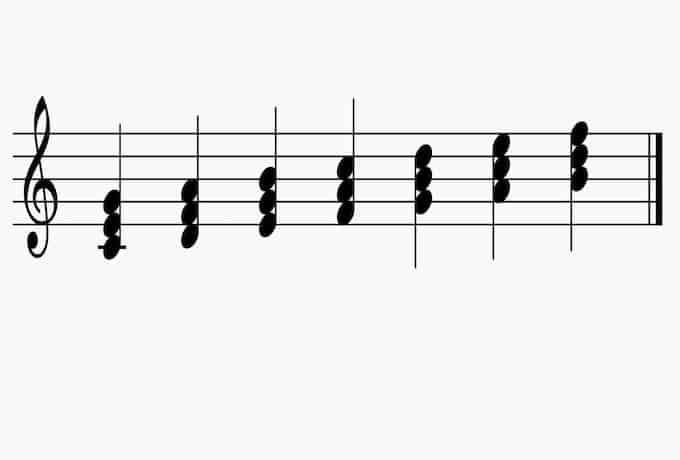

7日で覚えられるDTMピアノスケール&コード習得講座

-

R&Bやファンクで有名なクラビネット打ち込みのコツと決めポイント!

-

studioone midi 書き出しするとタイミングがずれる件について

-

DTMドラム打ち込みパターンの作り方ともっとよくなる改善ポイント

-

DTM 作曲 手順はどれが正解?失敗しない方法紹介します!

-

ハイハット打ち込み方法!16ビートはこれでよくなる!

-

サビのメロディを作曲するときに抑えたい4つのポイント

-

ドラム フィルイン基本16パターン!(これさえ覚えれば問題なし!)

-

DTM初心者のためのイントロフレーズの作り方と増やし方

-

倍音とは 誰でも簡単に聞き取れる方法と仕組みを解説!

-

Kontaktドラムのパラアウトのやり方&必要性について

-

最強耳コピツールRX 8+裏技で簡単にベース耳コピ攻略!

-

ドラム打ち込みで知っておきたいベロシティの基準について

-

DTM初心者のためのこれだけ覚えたいベース打ち込みのお作法

-

初心者がのんびりと覚えたい音楽コード進行とは?仕組みと覚え方

-

ギターの音を太くしたい!カンタンEQ&コンプテクニック