どうもエレクトリック・ピアノ、略してエレピが大好きなUG(@96bit_music )です。

エレピってソフト音源の中で見かけるものの、それが何なのかイマイチわかっていない人も多いです。

そこでこの記事では「エレピとはなにか?」「エレピ特有の使い方」などについて説明します。

エレピとは

エレピ(エレクトリック・ピアノ)はギターのようなピックアアップを搭載することで音を電気信号に変化し、スピーカーやアンプから音を鳴らすことができる楽器のことをいいます。

ただ注意したいのはエレピはケーブルを繋がないと音がでないわけではなく、ピックアップを使って音量等を増幅できるのがメリットになります。

つまりケーブル等からアンプをに繋がなくても音は出ます。

アンプにつないでいないエレクトリックギターも弾けば小さいなりに音はでますよね。ケーブルからアンプを繋げば音量やイコライザーを使って「電気的な音作りが可能になる」そのイメージと同じだと思ってください。

エレピの種類は大きく分けて4つ+1

| Rhodes (ローズ・ピアノ) | Wurlitzer (ウーリッツァー) | YAMAHA CP (ヤマハシーピー) | Honer (ホーナー) |

この他にもヤマハのDX7もエレピサウンドの代表格として挙げられますが、DX7はシンセサイザーにカテゴライズされるのエレピではなく、シンセピアノに分類されます。

Rhodes の特徴

ストラトキャスターやテレキャスターで同じのFenderが製造したのがRhodesです。

透明感のあるクリスタルサウンドと表現されることが多く、コロコロとしたベルに近い音色が特徴的です。

ジャンルとしてはソウルやフュージョン等に使用されることが多いです。

実はローズピアノは戦争によって名を上げた楽器でもあります。

Rhodesピアノがどうやって生まれたか知っている?彼は第二次世界大戦のとき、空軍の兵士として空軍基地に勤務していたらしい。彼は、そこの野戦病院で足を爆撃で失ったりした、酷く傷ついた兵士たち多くを目にしていた。『もし彼らに音楽を教えることができたら、怪我からの回復を助けることができるかもしれない。痛みを少しでも忘れることができるかもしれない。』そう考えたんだ。

病院のベッドにも置ける小さいピアノを作ることを考えたのさ。実際、B52爆撃機の廃材を小さくカットしてカットして、このピアノのパーツにしたらしい。そして彼は、このピアノを負傷兵のベッドの上に置いて、ピアノを教え始めたのさ。戦争が終わり兵役を退いた後、彼も他の多くの退役軍人がそうだったように、これから先の人生、何をすべきか決める必要があった。この小さなピアノにして学校に販売することで生計を立てることを思いついた。ベッドの上に載せられるので、ちょうど机の上に載る大きさだしね。教室で使うには音量が足りなかったので、これにアンプを載せることにした。これがRhodesピアノの原型になったんだ。ほとんどの人がRhodesは1950年代に製造が始まったと思っているが、これは1946年にハロルド・ローズが自分で一つ一つ作っていたんだよ。

引用元:Eric Persingインタビュー:Keyscapeより

音楽セラピー(療法)はこのローズによって作られたと言っても過言ではありません。

最近シティ・ポップスが再注目されていますが、シティ・ポップス等でも使いやすい音色です。

ウーリッツァーの特徴

ローズと比べると少しひずんだ音が印象的なエレピです。

カーペンターズでよく聴くことができます。その理由としてカレンの声とウーリッツァーの音色と相性が良いからという話だそうです。確かにどことなく似ている印象があります。

最近では藤井風さんの旅路でも使われています。

坂詰美紗子さんの恋の誕生日ではこれぞウーリッツァーというサウンドをイントロから楽しめます。

YAMAHA CP の特徴

80年代を代表するエレピであり、ローズやウーリッツァーと比べるとアコースティックピアノ感があり洗練されている印象のある音が特徴的です。

YAMAHA CPに関してはこちらのpdf記事がとても参考になります。

代表曲はShakatak Invitations

アタックの鋭さや倍音の豊かさなどメロディから伴奏までこなせるもっとも進化したエレピといえます。

鍵盤すや音の特徴からエレクトリックグランドピアノ と呼ばれるほどでもありました。

Hohner (ホーナー)の特徴

Hohner と聞けば「クラビネット」と答える人が多くエレピのイメージはないかもしれませんが、Hohner も PianetというRhodesやWurlitzerと似たエレピを出しています。

Zombiesやビートルズなど有名どころで使われてはいるのですが、RhodesやWurlitzerと同じように認知されたかというとどこかマイナーに印象があります。

やはりHohner といえばクラビネットなんでしょうね。

クラビネットについてもう少しだけ詳しくしりたい方はこちらの記事が参考になります。

DX7の特徴

DX7エレピはいろいろと種類がありますが、いかにもDX7エレピといえばこれだと思います。

クリスタルサウンドの代名詞非常に透き通る音色が印象的です。

DX7は厳密にはエレピではありませんが、そのサウンドは「エレピ」として多くの人に記憶されるものとなりました。

デヴィッド・フォスターなどはDX7のエレピを生ピアノにレイヤーして使っていました。

ちなみに当時は今みたいにDAWでコピペちょん!みたいなことはできません。ピアノとエレピを弾いてレイヤーするという作業です。大変です

エレピのボイシング

ここからは作曲をしている人がエレピを使うコツについてお話します。

エレピは普通のアコースティックピアノと比べると音の混ざりがよくありません。そのため、和音を弾くと音が団子状になってしまい音抜けが悪くなります。

それらを回避するためのボイシングについて解説します。

つまり「団子化」を目的とした場合ならそれでもよいですが、そうでないならばとりあえずボイシングはオープンボイシングにした方がよいです。その方がEPの音を1つ1つ耳で聞き取りすっきりとした印象になります。

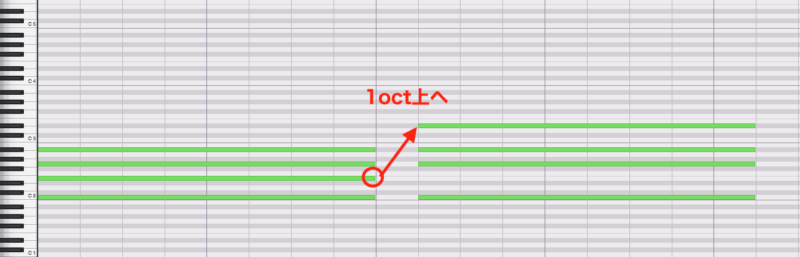

クローズボイシングとはドミソの音が1oct以内に収まること

オープンボイシングとはドミソの音が1octを超えていること

前半はクローズボイシング後半がオープンボイシング

勢いをつけたい場合などはクローズにすることもあります。

ローズ・ピアノも同じようにします。

ローズ・ピアノの方がサイン波に近い成分があるので余計に団子になりやすいです。

ボイシングには十分注意する必要があります。YAMAHCPに関しては再生レンジがローズとウーリッツァーより広いのでアコースティックピアノと似たボイシングが可能です。

DX7に関しては非常に高音域に特徴があるのでオープンボイシングで広がりすぎるときがあります。

クローズボイシングでも十分にその音色のポテンシャルを発揮することができます。

音作り

ローズとウーリッツァーの特徴はアンプから鳴った音が認知されているということです。

実際アンプとセットで売っているものもあるので、それをマイクで拾ってレコーディングすることで「空気感がある音色」として認知されています。

そこをシミュレートしてやればより本物に近づきます。

できればキャビネットの色がこいアンプシミュレーターの方がわかりやすいです。

StudioOneのAmpシミュはキャビネットの音に力を入れているのでそれで試してみます

ウーリッツァー

ローズ

空気感を入れることで団子になっていた音の分離させることもできてます。

まとめ

結局どの音にもいえるのですが、音が団子になっているものはボイシングを広げるというのが「とりあえず覚える」ものになります。

そしてそれをより効果的にするのがアンプキャビネットによる音作りこれらを覚えておくだけで初心者でもクオリティの高いエレピサウンドを苦労なく作り出すことができます。