どうもUGです。

ハロウィンっぽい曲を作りたい!でも難しそう!そんなイメージを持っているDTMerは意外と多いです。

難しく感じる理由は

- なんかクラシックっぽいメロディがよくわからない

- 作ってはみたもののそれっぽくならない展開の仕方がよくわからない

などなど理由は様々です。

確かにハロウィンの音楽はPOPSと比べると少しクラシカルな印象を受けます。

その理由はクロマチックに動くメロディにあります。つまり黒鍵や白鍵が入り乱れる混沌とした世界

それがハロウィン音楽です(なんかかっこよく決まった気がするw)ですが、そう難しく考える必要はありません。実は簡単に作れる方法があります。

コツは2小節作ればいい音は6音しか使わない

これでOKです。

この記事を読むことで楽しいハロゥインの曲作りのエッセンスを覚えてください。

ハロウィンメロディのとは?

ハロウィンのメロディはちょっと独特ですよね?

ではなぜ独特なのでしょうか?

それは先程も言った白鍵と黒鍵が入り乱れる混沌の世界だからです(また言っているw)

ではなぜ白鍵や黒鍵が入り乱れるのか?という視点を持ちます。これはハロウィンのイメージをすることで解決できます。

ハロウィンって「おばけ」というイメージが強くないですか?つまりそこにあるのは「非日常」です。

この非日常を音楽で表すとことができるのが黒鍵と白鍵が入り乱れる世界です。

もうすこし詳しく見ていきましょう。

たとえば

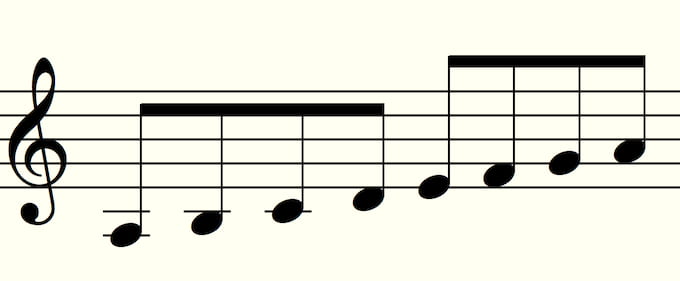

ドレミファソラシドというCメジャースケール

日常と非日常のどちらと思いますか?

私は日常か非日常と問われたなら「日常」だと思います。ちなみに「まぁなんとなく」という理由でOKです。実は上記のような答えはものすごく音楽を作る感覚としては重要だったりもします。

私がドレミファソラシドを日常と感じる理由はメロディの進行方向に予測がつくからです。つまりスタート地点と終わりの地点を知っている

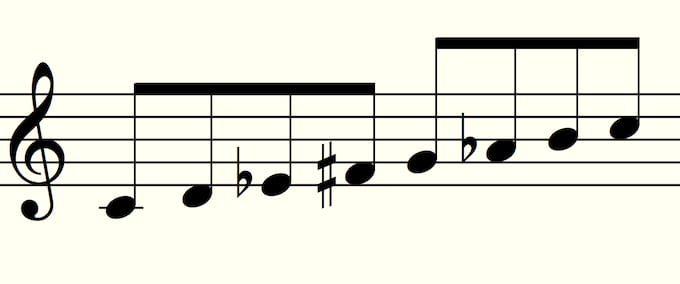

から日常的だと解釈しています。ではこちらの音階はどうでしょうか?

日常と非日常のどちらか感覚でわかりますか?

おそらく最初のドレミファソラシドと比較すると非日常感が強いと思います。なぜならメロディの進む方向に予測が立ちにくいからです。

つまり日常と非日常の違いは「予測できるかどうか」という点にあるというひとつの解釈があるのがわかると思います。

もちろんこれ以外の要素もあるでしょう。でも今回は「この予測」という部分に焦点をおいて話を進めます。

メロディの動きから見えるハロゥインの特徴

メロディの動きにはある種の法則が存在します。

それは

「メロディがあがる(上に進んでいく、または跳躍する)と緊張が生まれる」

「メロディが下がる(下に下る)と落ちつていく(緩和)」

この場合の緩和は特定の音が特定の音に落ち着くという「導音」の解釈よりももっと漠然的なものだと思ってください。

でもこれも中には「いや違う!私は違うと思う!」という人いるかもしれません。実は過去の私もそうでした。

「そう言われたからそう思う」というのが嫌なタイプの人間だったのですw

ですが、ここでは「私は違うと思うけど、他の人がそう感じているのか…」という妥協点をもって話についてきてもらえるとよりわかりやすく理解できると思います。

さてハロウィンは緊張でしょうか?緩和でしょうか

私はどちらかというと「緊張」だと思います。なぜなら「何が起こるかわからない非日常のイメージはやはり緊張だと思います。

いきなりおばけの子供たちが玄関先に来るというのはハロウィンでしかありえない状態ですから、そこはある種の緊張と言ってもいいでしょうw

さてこれらを踏まえた上で

具体的なハロゥインのメロディ作りに入っていきます。

使う音数は6音でいい

黒鍵と白鍵(ここからはクロマティックという言葉を使います)が入り乱れると音が数が多く感じます。

それは頭が予測出来ていない音が入ってくると「えっ?何?今なんて?」というちょっとしたパニックになるからです。

ちなみに音楽はどんなに多くても12音以内でしか作れません。あとはオクターブ低いか高いかだけの差です。

さて、今回はできるだけ黒鍵を使わない方法で説明してきたいのでAmスケールで説明します。

厳密に言い方をすれば自然短音階ナチュラルマイナー・スケールというものですが、

深く考えずにAmスケールとして見てください。

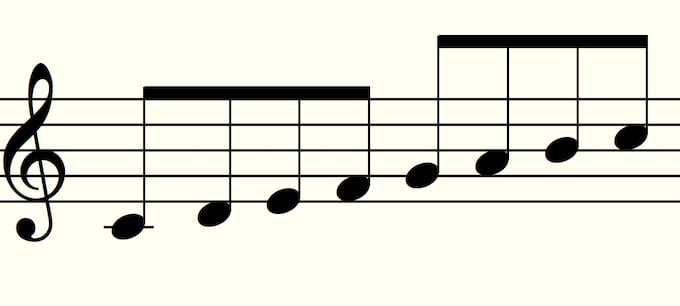

具体的な音としてはルートのラからファまでの間の音です。厳密にラシドレミファという音を使えという話ではありません。

ハロウィンメロディの作り方

「メロディが上に進むと緊張する」と先程説明しました。

なだらかに進んでいくだけでも「何がおこるのか?」という気分にさせてくれるのも緊張です

しかしもっと緊張させくれるのが「跳躍」です。

なだらかに動くのではなく音が飛び跳ねるという意味です。

クラシックの世界では3度以上離れた音にたどり着くことを「跳躍進行」といいます。それ以外は順次進行といいます。

音がいきなり飛び跳ねることで「えっ!!!!」という驚きがおきます。小さな驚きですが、これがメロディの意図を生みます。

跳躍は高ければ高いほど緊張を生みます。

今回の場合ですとラからファまでの6音の間ですので、1番高い跳躍は6音飛び跳ねることになりますが、

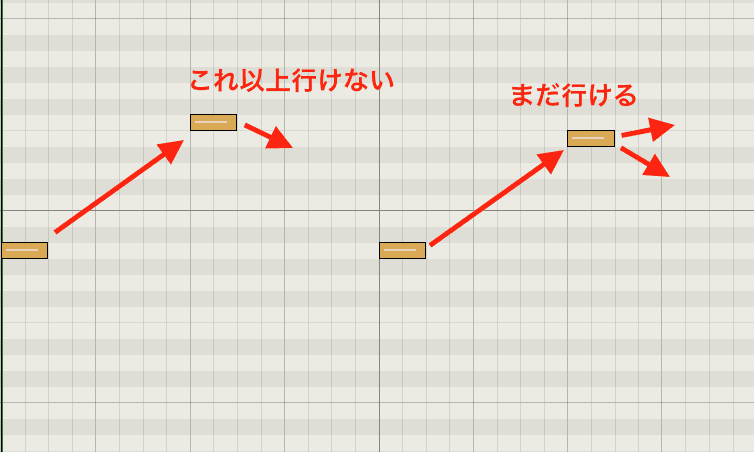

さて、1番高いところまで飛び跳ねたそのあとは音は下がるしかありません。つまり「緩和」していく状態になります。

「いきなり緊張させてもう終わり?」となっては興ざめですねなので、ここでは一音低いラからミまでの5音の跳躍にします。

この理由はまた上に行ける(緊張の余地)をつくるためです。

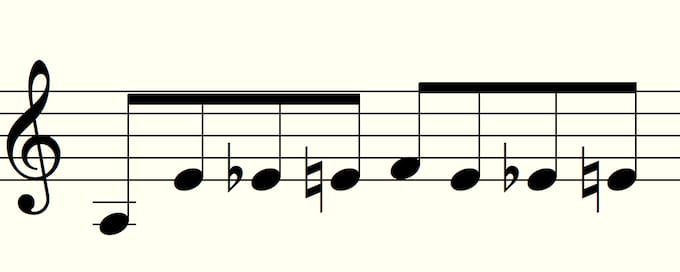

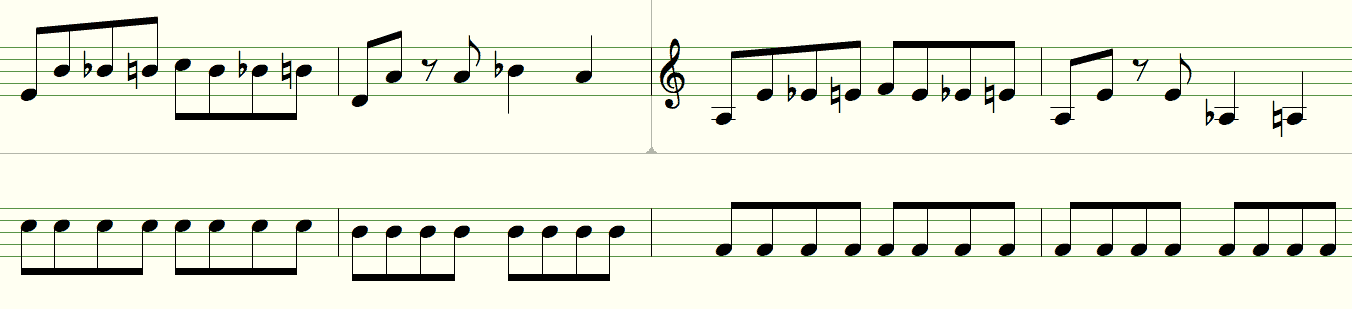

ではここでラファミとメロディとラミファミというメロディを聴いてみます。

どちらが非日常感がありますか?

正しいと思う答えを選ぶことは決して悪いことではありません。前者と思うならそれもまたあなたにとっては正解ですから、

でも私は後者がより「非日常感」を感じます。

なぜなら、いきなり最高の緊張であるFの前にEの音があることで緊張をのぞき見しているような印象を受けます。

怖いけど見てはいけない?みたいな感じですね。ではこれをさらに緊張を高めるとこうなります。

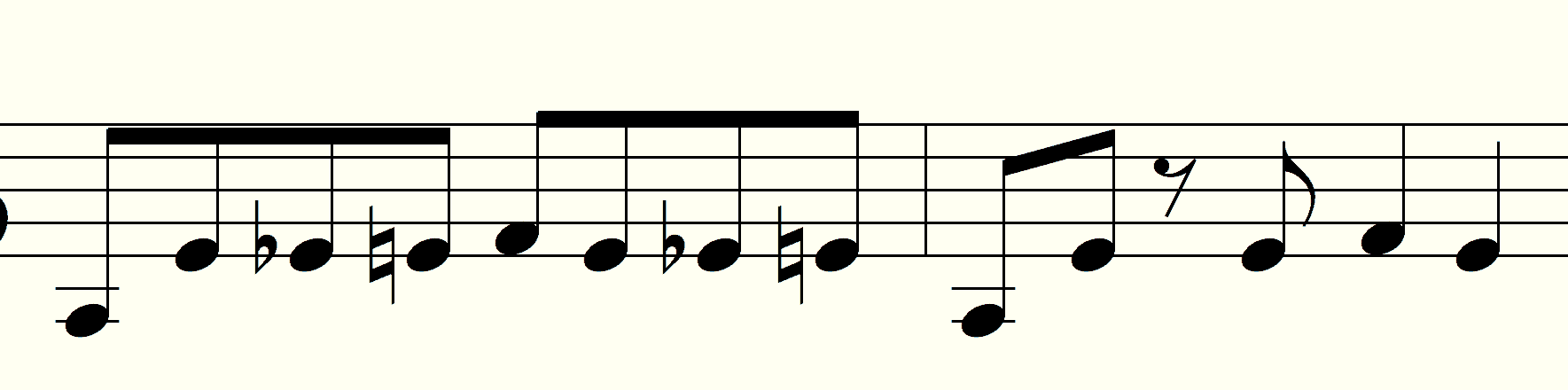

これの意図するところは

1番の緊張のFに対して「恐る恐る」という印象をもたせるEのさらに前を心象を作り出しています。

これによって「オドロオドロしい」感じを作り上げています。これだけでも実は結構聞けますが、やはり飽きてくるのでもう一小節だけ

ちょっと変えたメロディを作ります。この変更ポイントは好みの部分もありますが、

ここにも「ハロウィンの要素」を考えながら入れてみます。

一部の音を消してみました。緊張もずっと同じであれば慣れてしまいます。

そこで音を抜くということで「予定調和」を回避させるようにしてみました。

おばけが見えたと思ったら次の瞬間は消えていた。

怖いですよねw

そういうイメージです。

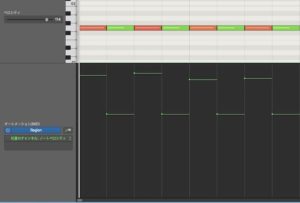

この2小節がハロウィンの骨格になります。ここからどんなジャンルにしてもいいです。

オーケストラの音源をつけるだけでもそれっぽくなると思いますし、バンドものでもいいでしょう。

この曲のコードは基本AmなのでベースはずっとA(ラ)でもOKです。

だいぶそれらしい雰囲気になってきたと思いませんか?しかし、流石にこれだけを繰り返すのも面白みにかけますが、

この先をどう展開していいのかわからないという人が多いです。

私も昔は曲の展開がわからず苦労しました。そこで簡単に展開できる方法お伝えしましょう。

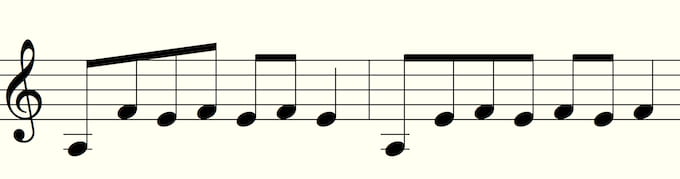

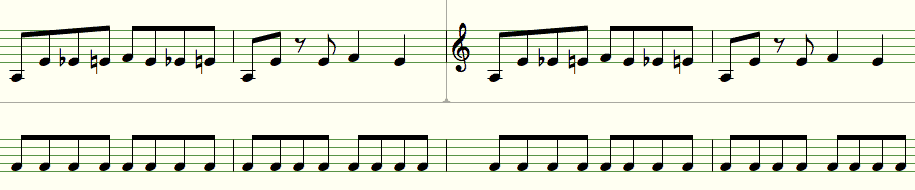

それが4度トランスポーズです。

キーを4音上げてやる

それだけです。

こんな感じになります。

なんら違和感なく広がったと思います。

こまったときはこの4度上げが鉄板です。

なぜ4度上げは違和感がないのか?

これはトニック サブドミナント ドミナントといった音の流れやすい一種の法則から派生している話ですが、

これはまた後日お話します。

今はこの4度上げを聴いて違和感がないかどうかです。さてだんだん広がっていくハロウィンの世界ですが、いつまでも終わりがないのは

怖いものでもありながら安心も出来ません。

恐怖は安心があるからこそ感じるものだと私は思っています。というわけで曲を終わりにもっていきましょう。

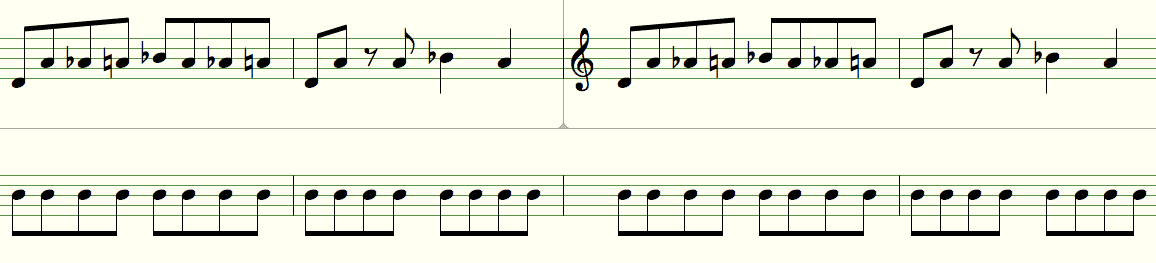

これは何をしたかというと

先程もちょっと出てきたトニックサブドミナント ドミナントという曲が1番スムーズに流れるコード進行と言われているスリーコードにしてみました。

最終的には音は5度上がった状態になっています。

ここでの緊張はかなりあると思います、

その後再び4度上げた状態になり、元の状態に戻る

このスリーコードに当てはめればどんな曲でも2小節作れば展開させることは可能です。

最後の音がAに対してその一音前は画像ではA♭となっていますが、

この音がより終わらせた感が決まりますので、最後をしめたいときに使えるのであればより効果的になります。

まとめ

世界一かんたん!2小節で作るDTMハロゥイン音楽の作り方

いかがでしたか?

難しかったですか?

ポイントは使う音の限定です。なんでも感でも使ってもそれらしくあるわけではありません。いろいろ触りながらでも「ん?これハロウィンぽいな!」と思ったらそこから広げるだけでも曲にはあります。その音の一例として今回のメロディはできています。

今回の作り方はあくまで一例に過ぎません。このメロディにハロウィンを感じない人もいるかもしれません。ですが、それらしさはあると私は思っています。

大切なのは自分の意図を明確にしてそれに沿った音を選ぶこと。すべての音楽に言えることですが、必要以上に難しく考えないことです。

とりあえず単純にシンプルに考えてみれば特別な勉強をしていないくてもテーマのメッセージ性はどんな人でも伝えることができます。