どうもUGです。

今回は「DTMerが知りたいハロウィン音楽の歴史や使われている楽器」

についてお話します。

そろそろハロウィンも近づいてきてることでDTMerはハロウィンをテーマにしている曲を作っている人も

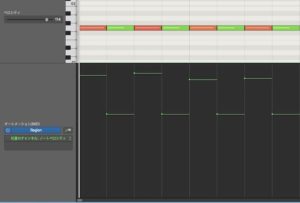

多いと思います。しかし「作ってみたいけどやり方がわからない」という人のために

という記事を書いてあるので作り方はこちらを参考にしてもらえれば

ハロウィン音楽の作り方の基礎的な部分は理解していただけると思いますが、今日はハロウィン音楽をより深く理解したい人のための記事です。

そのためにハロウィン音楽の歴史や使われている楽器について考察してみたいと思います。

ハロウィン音楽の歴史

「ハロウィン音楽」はいつ生まれたのか?

ハロウィンはケルト人によって作れた収穫祭のことです。

言葉の意味は

「諸聖人の祝日の前夜」を意味する「All Hallow’s Even」が短縮された「Halloween」と言われています。

ケルト人による音楽といえば「ケルトミュージック」

陽気でリズミックなダンス曲が多いですね。

ではハロウィン音楽のルーツはケルト音楽にあるのでしょうか?

一般的なケルト音楽のイメージは次のような曲が多いです。

(今回はアイルランド音楽ケルト音楽の違いなどの考察は外します。)ハロウィンはケルト人によって作られたものという視点からケルト音楽にハロウィンのルーツがあるかを考えています。

この音楽に私達が認識している「ハロウィン音楽」のツールは感じられないように思います。

ケルト音楽にはマイナー調の曲もありますが、そこにはハロウィン特有の

ホラー感などはなくどこか哀愁的なイメージです。

では私達が感じているハロウィン音楽のイメージは何かと言わると共通認識としてはホラーとコミカルの2つの要素があげられます。

これはハロウィンの目的が

悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事カボチャの中身をくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」を作って飾ったり、子どもたちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れてお菓子をもらったりする風習などがある(トリックorトリート)

という内容から発生していいます。

ケルト人の音楽に今のようなハロウィンらしさがない理由はケルト人達にとっては収穫祭を祝うことがメインで霊的な意味合いは子どもたちに対する教育の1つだったのではと個人的には思っています。

なのでそこにわざわざ「恐怖を演出する音楽を入れる必要はなかった」と考えられます。ではケルトで生まれたハロウィンがホラー要素とコミカル要素をもつ近年認識されている

「ハロウィン音楽」になったのはいつのことなのでしょうか?

1950年代アメリカにおけるハロウィンビジネスの展開

「トリック・オア・トリート」を合言葉に1950年代のアメリカで製薬会社や映画会社にテレビ局が仕掛けたイベントビジネスそがハロウィンビジネスの最初と言われています。

1930〜1950年の間でアメリカ映画音楽は「ハリウッド黄金期」と呼ばれのちに娯楽がテレビへと変わっていく過渡期でもありました。

この時代の音楽はオーケストラサウンド主流でした。色とりどりのオーケストラサウンサウンドがエンターテイメントの演出に最も適していた時代です。

代表映画

『風と共に去りぬ』、『駅馬車』、『市民ケーン』

巴里のアメリカ人』や『雨に唄えば』などのミュージカル映画

『ローマの休日』、『アフリカの女王』、『パリの恋人』など

さて私が仮にハロウィンイベントを仕切るプロデューサーで「ハロウィンを広めようと」と思ったときに

考えるのは「どうすれば子供がより楽しめるか?」という視点です。

商業的に子供を味方につければビジネスは成功するのが一般的な考え方です。そこでハロウィンのルーツを調べときに

おそらく私はこう思います。

「ハロウィンは内容的には怖い感じなのにケルト音楽ではビジネス展開しにくい」子供が楽しめる音楽と子供が怖がる音楽の融合、そこで思いついたのがホラー音楽との融合です。

ハロウィンからケルトが消えた瞬間

子供の無邪気さとハロウィンが本来もつ怖さ

これら音楽レベルで融合すればよりインパクトのある「ハロウィンが出来上がる」そう考えることはビジネス展開において自然な気がします。

そこで子供が楽しめる音楽としては映画音楽としての娯楽サウンドととしてディズニー映画音楽を参考にしたのではないかと考えます。

1937年の白雪姫をはじめとしたディズニー映画ではクラシックの曲も頻繁に使われていました。そしてこれにホラー映画の要素をたすことでハロウィン音楽はエンターテイメントの高い楽曲として誕生したのではないでしょうか?

よって本来ケルトのイベントだったハロウィンなのにケルトメロディの要素もなく

楽器も

木管楽器(クラリネットやファゴット)

金管楽器(チューバやトロンボーン)

打楽器(チェレスタやティンパニ)

といったオーケストラの楽器が使われるのはこれらが理由ではないかと思われます。

日本でハロウィン音楽が認知されるきっかけ

日本でハロウィンビジネスを大きく仕掛けたのは東京ディズニーランドの「ハロウィンイベント」だと思います。

はじめてディズニーランドのハロウィンイベントが開催されたのは1997年の10月31日「ディズニー・ハッピー・ハロウィーン」が最初です。

このときはまだパレードはなどはなく単に仮装する程度のもの、音楽付きのパレードが始まったのは1999年本格的なイベントとして開始したのは2000年からです。

こちらは2003年のディズニーハロウィンの曲です。

近年私達が耳にしているハロウィン音楽はほぼディズニーランドのハロウィンイベントの

曲が定着しているように思います。

まとめ

ハロウィン音楽を作曲するために知っておきたい歴史や楽器について

いかがだったでしょうか?

かなり個人的な見解なのでより詳しいことを知っている方がいらっしゃればぜひ教えていただければと思っています。

今回の記事がハロウィン音楽をつくるうえでお役にたったら嬉しいです。