音楽制作に携わる人間なら一度は聴いたことがある言葉「倍音」

倍音が理解できるとプロレベルのミックス/マスタリングや音作りが可能になり、演奏者の視点では一発音を出しただけでオーディエンスの心を掴んで離さないそんな魔法の力を倍音は持っています。

この記事では「倍音とはなにか」「どうやって聞き取ればいいのか?」などの基礎的な倍音についての解説しています。

倍音とは

基音の振動数の整数倍の振動数をもつ音です。

こんな説明をされて分かる人はすくないので、わからなくても焦らないでくださいね。

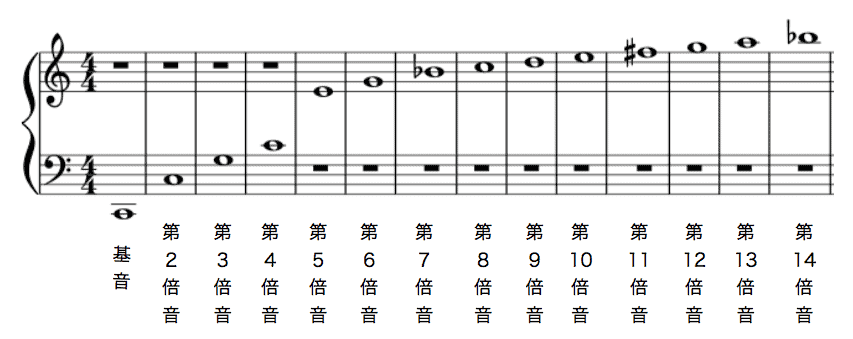

倍音は色々な音の中に含まれている音の成分で、例えばピアノでドを押すと次のような倍音が発生します。

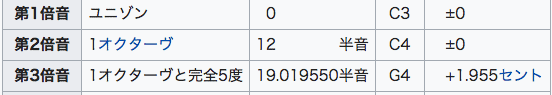

| 倍音 | 音程差 | 音名 | 音高 |

|---|---|---|---|

| 1 | 基音 | C3 | C3 |

| 2 | オクターブ | C4 | C4 |

| 3 | 完全5度の上のオクターブ | G4 | G4 |

| 4 | 2オクターブ | C5 | C5 |

| 5 | 長3度の上の2オクターブ | E5 | E5 |

| 6 | 完全5度の上の2オクターブ | G5 | G5 |

| 7 | 短7度の上の2オクターブ | B♭5 | B♭5 |

| 8 | 3オクターブ | C6 | C6 |

| 9 | 長2度の上の3オクターブ | D6 | D6 |

| 10 | 長3度の上の3オクターブ | E6 | E6 |

| 11 | 三全音の上の3オクターブ | F♯6/G♭6 | F♯6/G♭6 |

| 12 | 完全5度の上の3オクターブ | G6 | G6 |

| 13 | 短6度の上の3オクターブ | A♭6 | A♭6 |

| 14 | 短7度の上の3オクターブ | B♭6 | B♭6 |

| 15 | 長7度の上の3オクターブ | B6 | B6 |

| 16 | 4オクターブ | C7 | C7 |

また周波数で表すと

- C3 130.813

- C4 261.626

- G4 391.995

- C5 523.251

- E5 659.255

- G5 783.991

- A#5 932.328

ミックスの師匠として勝手に崇めている飛澤さんも倍音についてしっかりと言及されています。

さてこの倍音を聞き取るのは慣れてしまえばそれほど難しい話ではありませんが、慣れていない人にとっては神の領域の世界です。なんせ一つの音の中にこれだけの無数の音があってそれを聞き分けられるのならすごいとしか言いようがありません。

倍音の出方で音が変わっているのがよくわかります。ちなみにホーミーというモンゴルの声の出し方もあれも倍音です。一つの音の中に感じる音、それが倍音です。

倍音の効果について

倍音は、音楽の世界において非常に重要な役割を果たします。基音(ある音の基本となる周波数)に加えて発生するこれらの高周波数成分は、音色や音の質感、そして楽器や声の特徴を決定づける要素です。以下に、倍音の効果について詳しく解説します。

音色の決定

倍音の構成は、同じ音高でも異なる楽器や声が異なる「色」を持つ理由です。例えば、ピアノのCとバイオリンのCは同じ音高でも、聞こえる音色が異なります。これは、それぞれの楽器が生成する倍音のパターンが異なるためです。倍音の数、強さ、バランスが音色を形成し、楽器や声の独特な響きを生み出します。

倍音の違いを学べる楽器があります。それがハモンドオルガン(もちろん協会のオルガンも原理は同じです)です。オルガンはどローマーというフェーダーを使って倍音の量を調整することで音色を変化させる楽器です。

倍音の聞き分け方

まずこの音をきいてください。音量に注意してください。

このドの中に上で書いた音が含まれています。聞き取れましたか?大切なのは意識することですw意識することで聞こえてきますw聞こえない?って

もう一度

きこえるかっちゅーのw

聞こえなくても問題はありません。では次の音をきいてください。

一回目の音と違いがわかりますか?具体的ではなくても大丈夫です。なにか違うと感じられるかどうかです。もうちょっと大げさに変えてみましょう。

これはどうういう音かというと第三倍音を強調しているんです。上記の表で確認すると第三倍音はソの音にあたります。

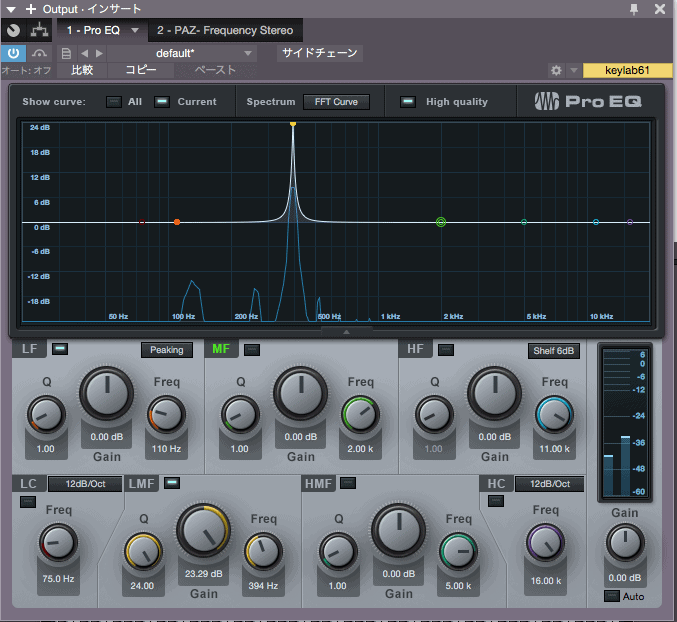

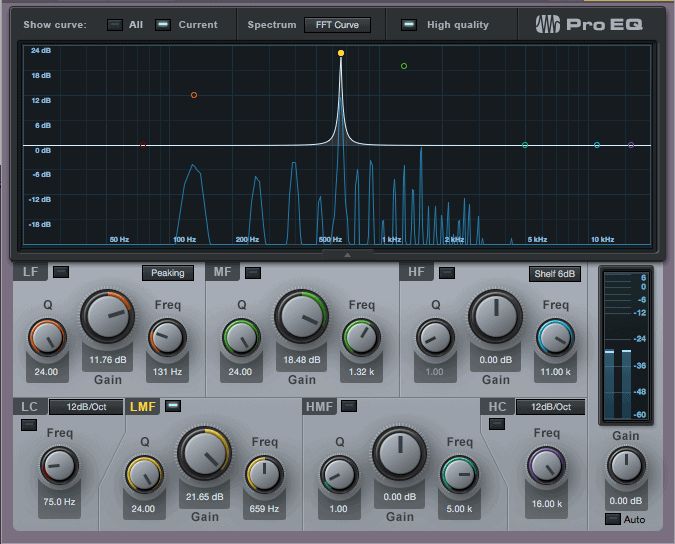

アナライザーで確認してみます。

よりわかりやすくするためにブーストしていますが、C3の周波数は130hz第三倍音のG4は391hzちょうどソの音が上がっているのがわかると思います。さてこのブーストされている部分も声に出して歌ってみます。「ソーッ」って感じで何回もやってみます。5分もやれば十分です。

でこのEQを切ってもう一度最初の音を聴いてみます。

ドの音の中にソを感じることができると思います。もしできなければもう一度第三倍音を強調した音をきいてみください。なんでもやれば必ず聞き取れるようになります。もう一つ確認してみます。

何の音が強調されているかわかりますか?ではもうちょっと強調してみます。

この強調された音を声に出して歌ってみてください。答えは次のうちの音のどれかです。

- ド

- ミ

- ソ

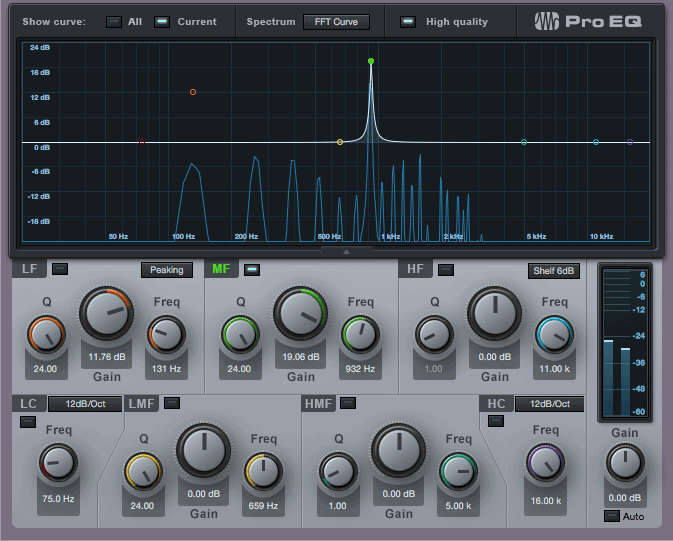

アナライザーで見てましょう

強調されているのは659hzこれは第五倍音の音になります。そしてこれまた同じように強調された音を5分程度でいいので歌い続けます。そして強調されていない音を聞くと、この第五倍音を感じることができるようになっていると思います。

最後にもう一つ

もうわかってきたかもしれませんね。もうちょっと強調します。

- ド

- ミ

- ソ

- シ♭

どれかです。アナライザー

932Hz

第七倍音 B♭です。声に出して歌い倍音が強調されていない音を聞き返すと第七倍音を感じることができると思います。ただ第七倍音は多少難しいかもしれませんが、繰り返していると必ずできるようになります。作曲時に倍音を意識できること音のぶつかりがわかるようになります。

これは和音的な話ではなく音色レベルの話です。一言で言えばチューニングの精度をあげられるということ。ミックス時には必要のない倍音を削ることですっきりとしたミックスをできるようになり、また各プラグインの特性を理解することができるようになります。

例えばモデリングシンセはオシレーターの倍音の違いによって音色が決まります。いままで抜けが悪いからとむやみにEQでお仕上げていた高域も、もとから倍音が抜けやすいソフトシンセを使えば不必要なイコライジングは必要ありあません。エフェクトプラグインの「温かみのあるコンプ」なんていうものも倍音がどれくらい出ているかで確認できます。

例えば第二倍音が強調されるコンプが合ったとして第二倍音が強い音色に使う必要はない。みたいな判断です。

誰でも1Hzの差も聞き分ける能力を持っている?

上記で倍音を聞き取る方法のコツを少しわかってきたと思います、ここからもう少しだけ複雑なことをしていきましょう。

人は誰でも1Hzの違いを聞き分けられるというお話です。

「ドとレ」でも聞き分けられないのにそれより細かい音なんて聞き分けられる訳がないって思うかもしれませんが大丈夫です。すでにあなたの耳は倍音耳になってきています。

ところでみなさんはどうしてチューニングで使う音が「ラ」という理由かをご存知ですか?

ギリシャ時代に使われていた弦楽器の1番低い音がAだったため

ドレミファソラシドは英語読みだとABCDEGFなので1番最初の音(低い弦の音)を基準にチューニングしたという

話が一般的なのですが、

調べた限り、どの楽器の最低音がAだったのかイマイチはっきりしません。

諸説あるみたいな話なので「そうなのかもしれないね」というスタンスで捉えておくのが

良いかもしれません、(詳しい人がいたら教えてください)

話を戻します。

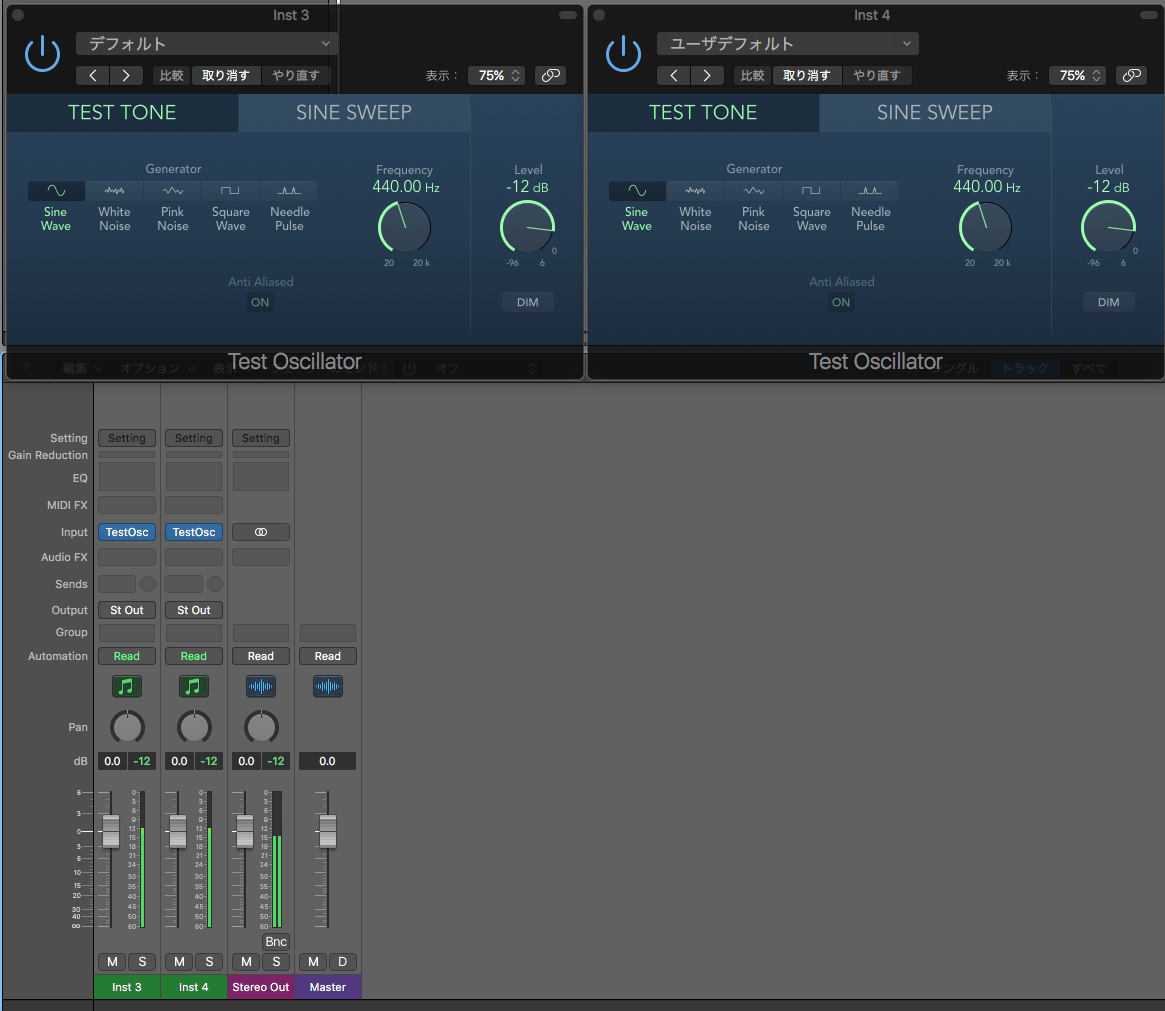

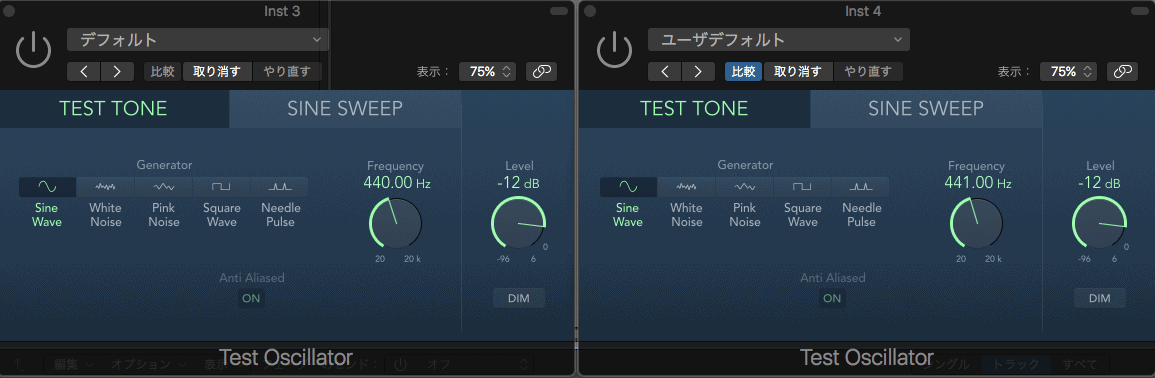

LOGICのTEST TONEのSINE波を使ってAである440Hzを出します。

そしてそのトラックを2つ作ります。

再生した音はもちろん普通のAです。

さてここで片方の音を1Hzずらしてみます。

思いっきり揺らぎますw

つまり人間の耳は1Hzの違いでも認識は出来ます。

「でもこれはサイン波だからでしょ?」というあなた!

鋭いですね。

たしかに世の中の音はサイン波みたいな単純な波形ではありません。

しかし、音のすべてはサイン波から成り立っています。

ピアノであってもギターであってもそれは同じです。

そこにどのような倍音がなっているかという話です。

つまりそのSINE波を意識できれば1hzの音の違いは意識できるようになります。

複雑な倍音もサイン波だと聞き分けられる

倍音についてはこちらの記事でもふれているの参考にしてください。

誰でも簡単に倍音を聞きとる方法を紹介!ミックスや作曲技術が向上します。

1Hzの音の違いは聞き分けられることは理解できたと思います。

では今度はもっと複雑な倍音の聞き取りに挑戦してみます。

やり方は「ド」の中に含まれている16の倍音を一つ一つ聞き分けます。

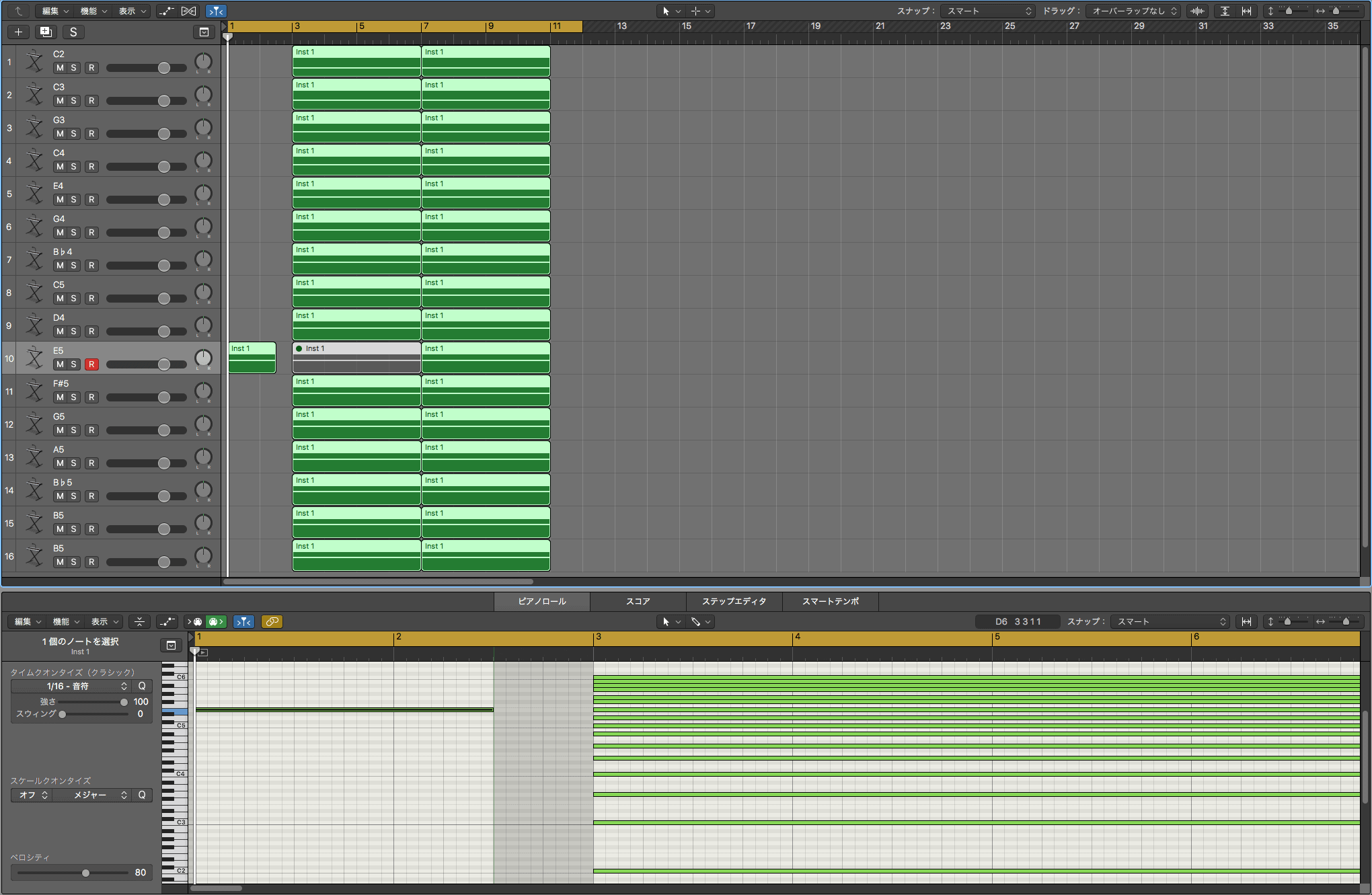

ドに含まれている倍音は(今回はC2から考えます)

第1倍音C2

第2倍音C3

第3倍音G3

第4倍音C4

第5倍音E4

第6倍音G4

第7倍音B♭4

第8倍音C5

第9倍音D5

第10倍音E5

第11倍音F#5

第12倍音G5

第13倍音A5

第14倍音B♭5

第15倍音B6

第16倍音C6

となります。

ドの中にはこれらの音が含まれています。

そしてこれらを個別に聞き分けます。

「それは無理だって!」という人

大丈夫です。

驚くほど簡単に聞き分けられます。

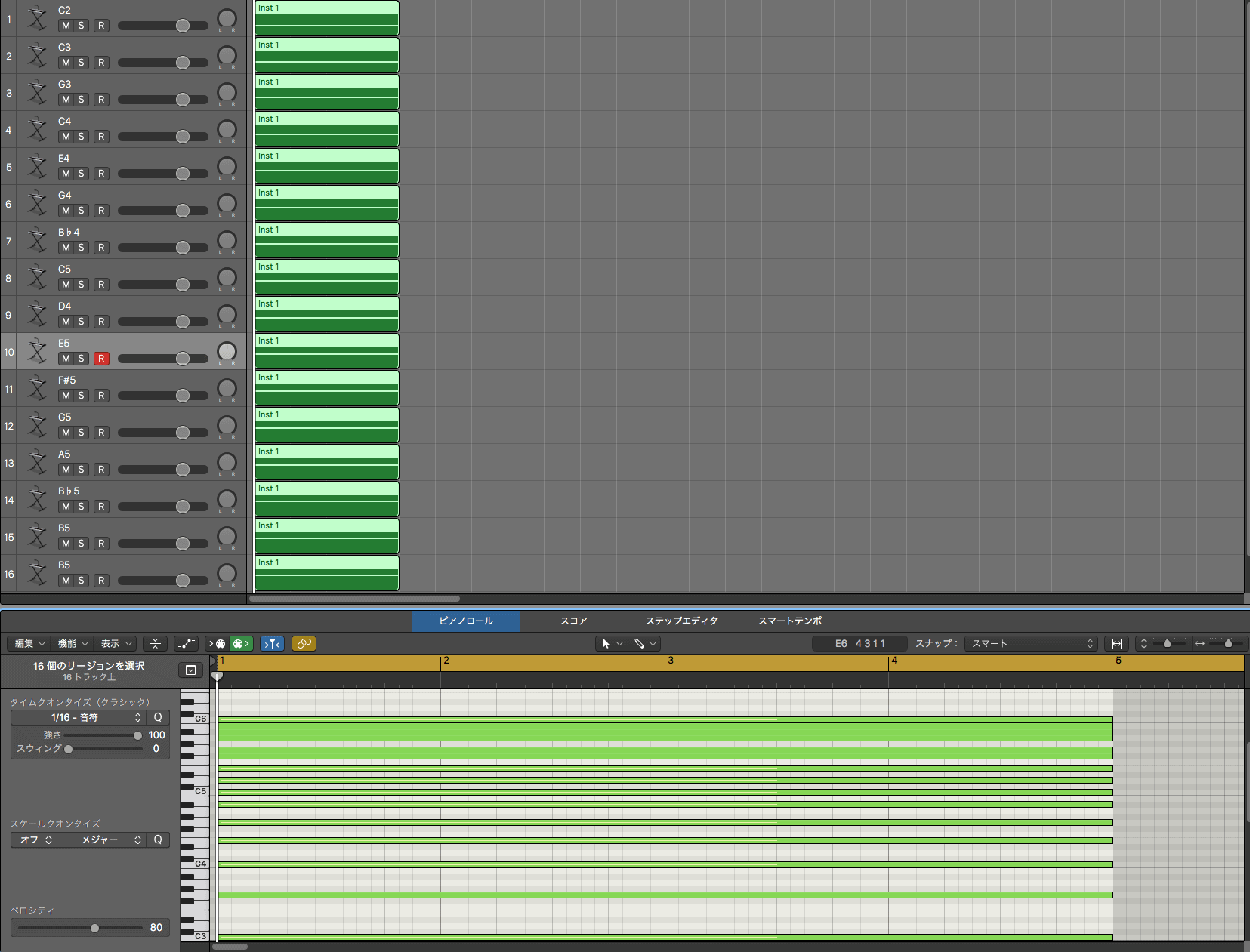

EXS24のサイン波を上記の倍音にならって並べてみます。

音量注意してくださいね。

カオスですよね!

うわーってなるのは普通ですよw

私もなりました

さてここで特定の音だけ抜き出してみます。

例えば第10倍音のE5の音だけ注意して聴いてください

耳を済ませて…

集中して…

ほーらあなたは眠くなる…(違うってw)

聞こえました。

聞こえるなら音を認識する能力が高いですね。

素晴らしいです。

ですがわたしは最初全然聞こえませんでした。

しかしこのやり方で聴いてください。

まずE5の音だけ抜き取ります。次に16倍音の中からE5の音をミュートします。

そして次にE5の音のミュートを解除して普通に再生します。

途中からE5の音がポコンっと飛び出てきたのわかります?

16の音の中からE5だけを聞き取った瞬間です。

特別ボリューム調整とかはしていません。

ただオンとオフをしただけです。

もう1つ第15倍音 B5で試してみます。

高い音にいけば行くほど聞き取りにくいですが、

そういう場合は最初に基音となる音を口に出してハミングすると

わかりやすくなります。

サイン波はすべての楽器の基音となります。複雑な波形も意識すれば基音が聞こえだします。難しいと感じるのは能力ではなく技術を知らないためにおきます。知ってしまえば誰にでもできる話です。

聞こえない音でも認識する方法さえわかれば頭がそれを勝手に理解しようとしてくれます。この方法で今日から耳コピができるようになる!とはいいきれませんが、「耳が悪い」という言い訳はできなくなりますね。

ちなみにさきほど説明した倍音の抜き出し練習を1ヶ月も続けていれば、聴音のレベルはめちゃめちゃ上がりますよ。

DTMで倍音を聞き取れるメリットは大きい!

DTM(デスクトップミュージック)において倍音が聞き取れることは、音楽制作の質を大きく向上させるメリットを持ちます。倍音は、音の色彩や質感を決定づける重要な要素であり、その理解と活用は音楽制作において非常に価値があります。

1. 豊かな音色の作成

倍音は、基音に加えて発生する高い周波数の音です。これらが複雑に組み合わさることで、楽器や音の「色」が決まります。倍音が聞き取れることで、よりリアルで豊かな音色を作成することが可能になり、シンセサイザーやサンプラーを使った音色作りに深みを加えることができます。

2. ミックスのクオリティ向上

倍音を意識したミックスは、各楽器の存在感を明確にしながらも、全体としての調和を保つことができます。特に、楽器間の帯域が重なり合う部分での細かな調整により、クリアでバランスの取れたミックスを実現することが可能です。倍音を聞き分けることができれば、不要な周波数をカットするなどの処理も的確に行えます。

3. マスタリングでの細かな調整

マスタリング段階では、曲全体の音質を最終調整します。このとき、倍音のバランスを考慮することで、より洗練されたサウンドに仕上げることができます。例えば、高域の倍音を適切にコントロールすることで、明瞭度を高めたり、暖かみのあるサウンドに仕上げたりすることが可能です。

4. 音の立体感と空間表現の向上

倍音を活用することで、音に立体感を持たせることができます。特に、リバーブやディレイなどの空間系エフェクトと組み合わせることで、音楽に深みと広がりをもたらし、リスナーにより没入感のある聴覚体験を提供することができます。

5. より表現豊かな楽曲制作

倍音の理解は、音楽制作における表現の幅を広げます。例えば、ある楽器の倍音を強調することで、その楽器の特徴を際立たせたり、逆に抑えることで他の楽器とのバランスを取ったりすることができます。これにより、意図した感情や雰囲気をより効果的に伝えることが可能になります。

ちょっと大げさに言えば、倍音を制するものは作編曲、ミックス・マスタリング、すべてを制するといっても過言ではありません。

まとめ

誰でも簡単に倍音を聞きる方法を紹介!ミックスや作曲技術が向上します。いかがでしたか?耳コピには自信がないという人でもこの方法を使えば倍音レベルの耳コピが可能になります。DTM初心者でも経験者でもこのスキルは関係ありません。認識さえしてしまえばいいだけの話です。

音色のカラーを決める倍音ぜひマスターして作曲にミックスに活かしてもらえたらと思います。すべてCのキーでやっていますが、倍音の関係性はどのキーでも同じなのでいろいろと試してみてもおもしろいと思います。