ハモンドオルガンの魅力を最大限に引き出す鍵は、ドローバーの理解にあります。

本記事では、ドローバーの構造からその効果的なセッティング方法までを詳細に解説し、どのようにしてロック、ジャズ、そしてハウスミュージックなど、様々なジャンルの楽曲にフィットするオルガンサウンドを作り出すことができるのかを紹介します。

倍音のコントロール、オクターブの選択、パーカッションやの使用方法など、ハモンドオルガンを使いこなすための基本から応用まで、簡単に理解できるようにまとめています。あなたの演奏に新たな表現力を加え、聴く人を魅了するサウンドを創り出しましょう。

ドローバーとは?

ハモンドオルガンのドローバーは、オルガンの音色を細かく調整するためのスライダーです。各ドローバーは特定の倍音をコントロールし、引き出すことでその倍音のボリュームを増加させます。

基音から複数の倍音までを調整し、豊かで多様なサウンドを作り出すことが可能です。ドローバーの組み合わせによって、ジャズ、ロック、ゴスペルなど、幅広いジャンルの音楽に合わせたオルガンサウンドを再現できます。この独特の機能により、ハモンドオルガンは非常に表現力豊かな楽器となっています。

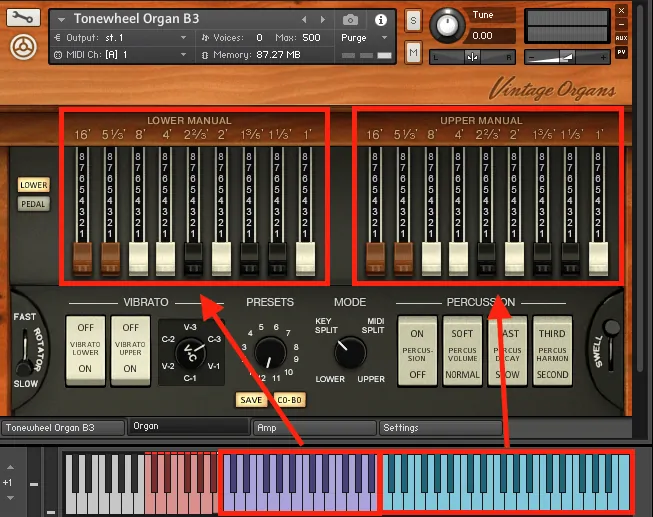

LOWER MANUAL UPPER MANUALと書かれているのがドローバーです。全部下に引き出すことでオルガンは発音します。このドローバーが倍音の量を決める思ってください。

ドローバーは主に高音用と低音用に分かれています。LOWER MANUALはC1からB3 UPPER MANUALはC3からC6まで

最近は実機を見かけることも少ないので2つに分かれている理由に戸惑うかもしれないですが、オルガンは本来はエレクトーンみたいに上下2つと足のペダルを使って演奏する楽器です。それをソフト音源でエミュレートしているため2つに分かれているということ、

とりあえずは高音域を担当するUPPER MANUALをメインに触っていきましょう。すべてがしまわれている(上に上がっている)状態ですと音はでません。(Arturiaのオルガンは少し音がでます…不思議ですw)

| ドローバー | 倍音の説明 | 音程 | 色 |

|---|---|---|---|

| 16 | 基音の1oct下 | C2 | 茶 |

| 5 1/3 | 1oct下の第3倍音 | G2 | 茶 |

| 8 | 基音 | C3 | 白 |

| 4 | 第2倍音 | C4 | 白 |

| 2 2/3 | 第3倍音 | G3 | 黒 |

| 2 | 第4倍音 | C5 | 白 |

| 1 3/5 | 第5倍音 | E5 | 黒 |

| 1 1/3 | 第6倍音 | G5 | 黒 |

| 1 | 第8倍音 | C6 | 白 |

基音に対して倍音の音量をコントロールすることがドローバーの目的です。実は一つ注意があって、左端から倍音が順に並んでいると思っている人がいると思いますが、厳密には8と書かれたところが基音になります。

基音のみ

並んでいるバーを見て第9倍音までコントロールできると思ってしまいますが、コントロールできるのは第六倍音まです

左端の2つ(茶色)は

16 基音の1oct下(C2)

51/3 1oct下の第3倍音(G2)

アナログ・シンセでいうところのサブオシレーター的な使い方になり音に厚みをつけるためのものだと思ってください。

基音にサブを足したもの

基音のみ→[5 1/3]を追加 →[16]追加

ちなみにLOWERではC1からB2までの倍音音量コントロールするだけで基本的には同じです。ただPEDALボタンを押すことでペダル領域の倍音がコントロールできる

ペダル領域はC2からB2までとLOWERの領域と同じB1以下はプリセット切り替えとなっているためそれ以下は出ないようになっている。サイトの引用であるけど波形の違いは「倍音」の含まれ方で決まるフルートやバイオリンの違いはこの倍音の含まれた方が違うということ。その倍音をコントロールして音を作るのがオルガンというわけです。

ハモンド・オルガンはパイプオルガンを簡略化したものなので歴史から考えれば実は世界最古のシンセと言ってもいいかもしれないんですよ。

ドローバーでの音作りのポイント

どの倍音を足せばどんな音になるのかというのが音作りのポイントになりますが、正直いってわかりにくい部分でもあるので簡単に倍音が与える影響を説明してみると次の感じになります。

| 倍音 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| 基音 | C3 | 基本の音色 |

| 第2倍音 | C4 | 音に明確さと輝きを与える |

| 第3倍音 | G4 | 音色に鼻音を加える |

| 第4倍音 | C5 | 音を輝きと鋭さを与える |

| 第5倍音 | E5 | 音にホルンのような広がりを与える |

| 第6倍音 | G5 | 鼻音の中に鋭さを加える |

この表は、C3を基音とした場合の各倍音が音色に与える影響を示しています。倍音が多いほど音は固く鋭く、明るくなり、倍音が少ないほど音は柔らかく、暗くなります。

倍音の役割をこのような捉えかをすると音色作りがしやすくなります。ざっくりと楽器別の倍音の含まれ方(倍音構造)を書いてみたいと思います。

フルート

基音に第二倍音がメインとなります。

この形をベースに倍音を足して好みのフルートの音を作ることでフルートらしい倍音を感じることができます。第三倍音(基音に対して1cot上のGの音)をうっすらかけるのもありですし、第4、第6倍音を足すことで鋭さを加えることもできます。

オーボエ

基音より第3倍音が強調されています。これでダブルリード的な倍音を表現します。ちなみにフォゴットもダブルリードなのでLOWERでこの形をするとそれらしい感じになります。

このドローバーの形は通称「トライアングルパターン」と言われていて典型的なリードサウンド作り出す形とも言われているので、この形を覚えてしまうと何かと便利です。対してクラリネットは

クラリネットは基音と奇数倍音が目立つ楽器です。本当は第7倍音があればよりらしくなるのですが、この設定でもクラリネットの雰囲気は感じてもらえると思います。

クラリネットとオーボエではクラリネットの方が音に丸みあるので、フルートに近い形をしています。

ストリングス系

基音より第2倍音以降が強い感じにすることで、ストリングスのきらびやかさみたいなものをイメージしています。まぁあくまで倍音的な意味でのストリングスということで音色としてはオルガンって感じですけどねw

オルガンは倍音加算方式のシンセサイザー

オルガンはシンセサイザーで分類すると倍音加算方式の音源になります。FM音源のすごーいシンプル感じと思っていいです。ちなみにアナログ・シンセは倍音減産方式といって、フィルターで音を削ったりするタイプのものこれらについてはまた別途書きます。

これに対して、倍音加算とは基音と呼ばれるサイン波に倍音を足して音作りをするものです。

オルガンを曲で使うときのポイント

オルガンは減衰しないので、押し続けている限り音がでます。なのでコードの壁みたいなものを作ることもできますが、サイン波的な音なので中低音域に音が集まりやすく他の楽器と鑑賞してごちゃごちゃした印象になりやすくなります。そのあたりを考えながらセッティングすることが大切です。

まとめ

ドローバーだけでも音を作れることがわかってもらえましたか?ドローバーを意識すればどういう倍音構成になっているかがわかります。ただプリセットを使うだけのオルガンから自分のサウンドにあったオルガン作りを楽しみましょう。