作曲のためにコード進行を覚えたい!そして自分の意図するコードサウンドを扱えるようになりたいけれど理論は苦手という人は多いです。この記事では作曲のためのコード進行の作り方&覚え方(超基礎編)と第して、できるだけ理論的にならないように解説しています。

作曲をするときにコード進行を意識して作る人は多いですが、「◯◯のコードから◯◯のコードってなんでいっちゃいけないの?」って疑問を持つことってありますよね。でもなんでいっちゃ駄目なのか?これもよくわからなかったりしませんか?「あーこれを覚えるのが理論ってやつか」って理論アレルギーで思考ストップになる人もいますが、ちょっとまってください。

別にコード進行は守らなくても曲はできます。

ただ普通でないコード進行を使ったときにそれをどのように考えるかの方が大切です。今日はコードの基礎的なお話と、普通ではないコード進行に進むことでどういった印象を受けそれをどう解釈するかについてお話します。

コード進行は作曲する上でとても大切な要素であり、それはピアノ打ち込みのクオリティにもつながります。

ピアノ打ち込みについて詳しく覚えたい人はこちらの記事が参考になります。

コードとは何?

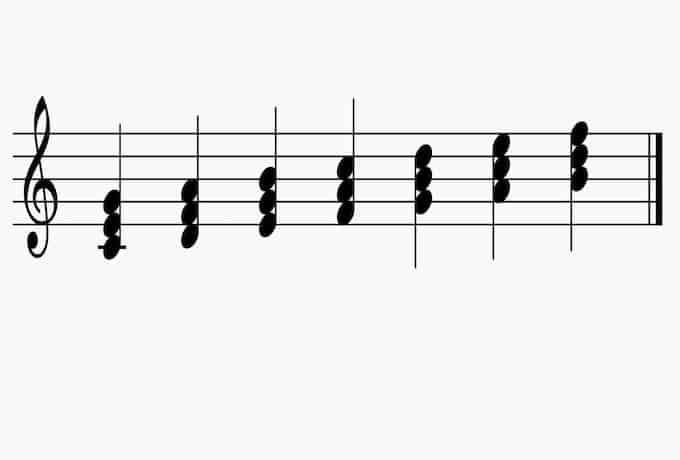

コードとは2つ以上の音の和音のことです。 コード(和音)の構成はCの場合次のようになります。

| 音名 | 数え方 |

| ド | root(1度) |

| ミ | 3rd(3度) |

| ソ | 5th(5度) |

ポップスの場合は基本3和音で問題ありませんが、クラシックの場合は4和音を基本として考えます。

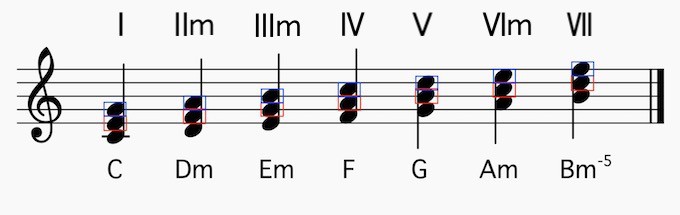

まずコードに不慣れな人が「これだけは覚えてほしい」というのがあります。それはディグリーネームと言われているローマ数字で書かれた数字です。

コード進行とかわからないという人でもこれだけは覚えてしまってください。これを理解できるとコードの理解が通常の3倍は速くなります(当社比)

コード進行とは

コード進行とは和音同士の重なりが次の和音に進むときにもっとも無理がない進み方です。

コード進行の進み方は基本トニック、ドミナント、サブドミナントの3つの和音から成り立ちます。これらを主要3和音といいます。

キーがCの場合次の基本的に次のコードがTDSとなります。

- T(トニック)はC

- D(ドミナント)はG7

- SD(サブドミナント)はF

そしてこれらのTDSの進行は次のようになります。どんなに複雑に見えるコード進行も基本はこの進行が元になりまうs。

- T→D→T

- T→SD→D→T

- T→SD→T

そしてT、D、SDと同じ構成音を持つ関係の音を代理和音と言ってそれぞれT、D、Sとして使うことができます。(EmはトニックのCとドミナントのGの2つの共通音を含んでいますが使われ方の多くはトニックとして使われます(

| 基本 | 代理 | ||

| T(トニック) | C | Em | Am |

| D(ドミナント | G | Em | Bm-5 |

| SD(サブドミナント) | F | Dm |

そして覚えてたいお約束毎が

基本のコードから代理コードへ進めるけれど代理コードから元のコードへは進めない

これが自然なコード進行欠かせない要素になります。これを考えながら、以下の進行表を見ると納得できると思います。

赤く書かれた中央のルートから薄い赤で書かれている文字のところが自然に進めるコードです。灰色は同じコードなのでグレーにしています。青で書かれている部分は自然な進行ではないので基本的には進行しないコードとして取り扱います。

| Em(Ⅲm)T | F(Ⅳ)SD | G7(Ⅴ7)D |

| Dm(Ⅱm)SD | C(Ⅰ)T | Am(Ⅵm)T |

| C(Ⅰ) | Bm-5(Ⅶm-5)D |

- C→Dm

- C→Em

- C→F

- C→G7

- C→Am

- C→Bm-5

Dm

| Em(Ⅲm)T | F(Ⅳ)SD | G7(Ⅴ7)D |

| Dm(Ⅱm) | Dm(Ⅱm)SD | Am(Ⅵm)T |

| C(Ⅰ) | Bm-5(Ⅶm-5)D |

- Dm→Em

- Dm→G7

- Dm→Am

Em

| Em(Ⅲm)T | F(Ⅳ)SD | G7(Ⅴ7)D |

| Dm(Ⅱm)SD | Em(Ⅲm)T | Am(Ⅵm)T |

| C(Ⅰ) | Bm-5(Ⅶm-5)D |

- Em→Dm

- Em→F

- Em→Am

F

| Em(Ⅲm)T | F(Ⅳ) | G7(Ⅴ7)D |

| Dm(Ⅱm)SD | F(Ⅳ)SD | Am(Ⅵm)T |

| C(Ⅰ)T | Bm-5(Ⅶm-5)D |

- F→C

- F→Dm

- F→Em

- F→G7

- F→Am

- F→Bm-5

G

| Em(Ⅲm)T | F(Ⅳ)SD | G7(Ⅴ7) |

| Dm(Ⅱm)SD | G7(Ⅴ7)D | Am(Ⅵm)T |

| C(Ⅰ)T | Bm-5(Ⅶm-5)D |

- G7→C

- G7→Dm

- G7→Em

- G7→Am

Am

| Em(Ⅲm)T | F(Ⅳ)SD | G7(Ⅴ7)D |

| Dm(Ⅱm)SD | Am(Ⅵm)T | Am(Ⅵm) |

| C(Ⅰ)T | Bm-5(Ⅶm-5)D |

- Am→Dm

- Am→Em

- Am→F

- Am→G7

- Am→Bm-5

Bm-5

Bm7-5→E7→Am

これらが一般的なコード進行の進み方です。この進行であるかぎり多くの人が聴いてもそれほど違和感がない。オーソドックスな進行になるので「なんか曲の進み方が変に聴こえる」という印象は持ちにくい進行になります。

なぜコード進行をある程度覚えた方がよいのかというとこれらのルールを守ることで無理がない音楽を作りやすいためです。

もちろんこの進行を絶対守らなければいけないという話ではありません。例えばブルースなどの場合「C→G→F)という進行になっています。

ここで重要なのは「基本的な進行から外れた進行を見たときにそれをどう解釈するか」という視点が作曲のメッセージ性において重要になります。

コード進行に与えられる世界観

どんなコードであってもすてべてTDSの3つの代理でしかありません。この3つで考えられる世界観(役割)は分かりやすく言うと

- Ⅰ T安定

- Ⅴ D不安定

- Ⅳ SDちょっと不安定

という感じです。

上記でも少しお話しましたが、一番シンプルなコード進行は

T(C)→D(G7)→T(C)です。

最近はあるのかわかりませんが起立→礼→着席がこれにあたります。しかしこれだけでは曲としての面白みを得られるほどのコード進行とはいえません。

次にシンプルなのが

T(C)→SD(F)→D(G7)→T(C)です。

起立→いきなり先生の小言が始まる→礼→着席 こんなストーリとして考えるとわかりやすいかもしれません。

あとは

T(C)→SD(F)→T(C)

起立→先生の話だけして礼をしない→着席 みたいな印象で考えてください。

これらの中に以下の代理をコードを当てはめながら考えるとコード進行は広がります。

- Ⅲ Tの代理

- Ⅵ Tの代理

- Ⅱ Sの代理

T(C)→代理T(Em)→SD(F)→D (G7)

T(C)→代理T(Am)→代理SD(Dm)→D(G7)

T(C)→SD(F)→代理SD(Dm)→D(G7)

T(C)→D (G7)→代理T(Am)

このようにコード進行を組み立てるときは以下の基本パターンにどれだけ代理コードを突っ込んでいくかというだけの話です。

- T→D→T

- T→SD→D→T

- T→SD→T

そして最終的にDが出てきたあとの解決であるⅠを代理にするかどうかで曲はどんどんと広がっていくという感じになると思ってください。

自然でないコード進行をどう考えるか?

上記の進行は3和音なので、自然な進行以外の流れに進んでも、絶対的に変な流れになるわけではありません。先程もお伝えしたブルース進行などはそれの典型的です。

ただ、自然な流れではない進行なので一種の違和感が生じることになります。「ん?そう違和感なんて感じないけど?」という人も中にはいるでしょう。それはそれで問題はありません。それも一つの個性なので作曲をしていくうえでその間隔は大切にした方がいいです。

ただあなたが良くても他の人があなたとまったく同じ価値観で音楽を聴いているとは限らないという考え方だけは覚えておいてください。

ここを無視してしまうと

「〇〇さんの曲なんか変な感じがする」

「何?俺の曲の良さがわからないだぁ!そんなやつは聴いてもらわなくても結構だ!」となってしまう可能性があります。

自分ひとりで楽しむぶんにはどんなコード進行であっても問題はありませんが、それが誰かに聴いてもらったときに「変だ!」と言われたときにはあなたの価値観を疑う必要があります。

不自然なコード進行の流れを使うときは「なぜそうしたのか?」という目的が重要です。そしてその目的がリスナーに伝わらない場合は残念ながら独りよがりの解釈になってしまいます。作曲で重要なのは作った意図が自然に相手に伝わることです。

それが出来たとき「この曲は個性的だ!でもかっこいい」といわれます。つまり違和感を武器に出来たということになります。

自然でないコード進行の使い方

自然な流れとは基本コード同士の進行または基本コードから代理コードへの流れでした。では自然でないコード進行とは代理コードから基本コードへの流れになるパターンが多いです。

例を上げると

- Dm→F

- Em→G

- Am→C

ちなみに唯一主要三和音の進行を裏切って出来たのが

C→G→Fになります

この流れを一言で説明すると反発です。ブルースがここまで音楽的な力をもったのはクラシック進行への反発であったとも言われています。つまりコード進行を守らないとき、そこには反発が生まれることになるわけです。

反発コードを曲の中でどれくらい存在させるかによって曲の印象が決まります。つまり一小節をまるまる反発させるのか、それとも1小節の中の4拍目だけを反発させるのとどちらがあなたの曲のメッセージ性が伝わるのかを考えます。

「自分は理論を知らないから、そういうの考えるだけでわからなくなる」という人もいるでしょう。

しかし、このブログでも何度か取り上げていますが、理論は曲を書くためのモノではありません。理論はその方法を説明してくれるものです。なので理論を覚えてから曲を書くというの、卵焼きを作るのに

- 「たまごの成分とは何か」

- 「たまごの栄養価とは?」

- 「たまの種類とは」

みたいなものを覚えてから卵焼きを作ろうとしているものです。そんなことをしなくても卵割ってフライパンで焼いたら終わりですよね。だから理論的に音楽を作ろうとする必要はまったくありません。そこから卵焼きを極めたい人がそういう理論的な意識を持てばいいだけの話です。

さて、少し話がそれました。

反発コードとは代理コードから基本コードへの流れなので、下記の流れだけをちょっとずつでもいいので覚えてください。

- Ⅰ→Ⅵは基本から代理なので自然

- Ⅵ→Ⅰは代理から基本なので反発的

- Ⅳ→Ⅱは基本から代理なので自然

- Ⅱ→Ⅳは代理から基本なので反発的

ここでちょっと話がそれますが、

ⅠとⅥは一つのT(C→Am)は一つでT(トニック)

Ⅳ→Ⅱも(F→Dm)を一つにしてSD(サブドミナント)として見ることができます。

コード進行を見ていて「なんでこの進行なんだろう」と思った前後には必ず代理と基本の関係になっているのが多いので参考にしてみてください。

まとめ

この記事で覚えてほしいのは

- ディグリーネーム

- 主要三和音(T(トニック)D(ドミナント)SD(サブドミナント))

- 基本コードから代理コードはよいけれど、代理コードから基本コードは違和感(反発)

- 反発を使った場合はそれが違和感なく聞かせられるだけのスキルが必要

DTM初心者がコード進行を使って作曲するときに基本的なコード進行から外れてはいけないというルールはありません。ただ、外れたときにはそこに説得できるだけのスキルが求められます。これは説明というより「違和感なくリスナーに届けられる能力」と解釈してください。

また自由にコード進行を組み替えるとしてそれがあなたにとって違和感のないものであっても、リスナーにとっては違和感があるという可能性ももっておくべきでしょう。

もし反発コードに出会ったらラッキーだと思ってください。そのときにあなたがすることは

- この曲はどんなメッセージがあるのかな?(歌ものであれば歌詞がポイント)

- その反発コードはどれくらいの長さで使われている?

- そこには違和感はあるのかないのか?

このような捉え方ができれば、自分の曲でもその反発コードを操れるようになります。