Roland Cloud JUNO-60ってあまり音作りできないイメージあるけれど?

確かにSERUMとかと比べると自由度は高くないけれど、Roland Cloud JUNO-600からしか得られないサウンドはあるよ!

使えるジャンルとか?

オルタナティブ系からポップスまで実は幅広く使えるよ!

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 実機に近い再現度と便利さ 拡張性と機能の追加 コスト・維持管理の手間が少ない | CPU/パフォーマンス負荷や安定性の問題 |

Roland Cloud JUNO-60とは

Roland Cloud JUNO-60は、1982年に発売されたアナログシンセサイザー「Roland JUNO-60」をソフトウェアで忠実に再現したプラグインです。

Roland独自のACB(Analog Circuit Behavior)技術により、温かみのあるアナログ特有の音色や厚みのあるコーラス、シンプルながら表現力豊かなサウンドを再現しています。

実機では不可能だった複数のエフェクトやプリセット管理、MIDI・DAWとの完全統合など、現代の制作環境に合わせた機能拡張も搭載。名機のサウンドを手軽にPC上で扱えるのが最大の特徴です。

JUNO-60とJUNO-6の違いについて

JUNO-60は音色がメモリーができるようになった点やハイパスフィルターの制御、VCA出力の違いなどがありますが、それ以外は基本的に同じです。ArturiaのJuno-6Vなどは基本Juno-6をエミュレートしていますが、JUNO-60と同等の機能を持っています。ではどちらがおすすめかと言われると、個人的にはブランド、GUIのクオリティ、ArturiaのMIDIキーボードとの連携等になります。

両者の違いの詳細

| 項目 | Juno-6 | Juno-60 |

|---|---|---|

| 発表年 / 製造期間 | 1982年 | 1982年(Juno-6の数ヶ月後)~1984年 |

| キーボード | 61鍵(C-to-C)、ベロシティなし、アフタータッチなし | 同上(61鍵、ベロシティ・アフタータッチなし) |

| 発声数 (Polyphony) | 6音ポリフォニック(各音1オシレーター) | 同じく6音、1オシレーター/音 |

| オシレーター波形 | ノコギリ波、矩形波、パルス波(PW可変)など | 同じくノコギリ、矩形、パルス波など |

| フィルター構成 | ローパス (24dB/oct) 共鳴あり + ハイパスフィルターあり(非共鳴) | 同じくローパス 24dB/oct 共鳴付き + ハイパスフィルター非共鳴 |

| ハイパスフィルター (HPF) の制御 | 連続可変 (continuous) の HPF スライダー | 4 段階設定 (“0-3”) の HPF(0 バイパス、1-3 カットオフ上昇) |

| パッチメモリー / プリセット保存 | なし | あり。56パッチ保存可能。 |

| 接続端子 / コントロール(制御バス) | 標準では DCB ポートなし。オプションあり | 標準で DCB ポート搭載。 |

| アルペジエーター | あり。外部クロック入力あり。オクターブ範囲・パターン選択など。 | 同じく搭載。Juno-6 と同等。 |

| VCA(出力段)制御 | 標準の VCA(6 音分) + エンベロープ付き。追加の “Level” コントロールはなし。 | 追加の VCA “Level” スライダーあり(ボイスミキサー後段)で音量の微調整・出力バランスを取れる。 |

| コーラス / エフェクト | コーラス機能あり。2 種の速度設定 + 両方同時押しで第三の効果。 | 同様のコーラス機能を維持。音色に関しては評価が高い。 |

| 価格(当時) / 市場価値 | 発売当時価格は Juno-6 の方が安かった。現代では状態によるが一般的に Juno-60 の方が高価。 | |

| 長所と短所(主な利点/制約) | 長所: 連続 HPF、操作の“アナログ感”。短所: パッチ保存ができない、DCBなし → シーケンス/同期の拡張性で劣る。 | 長所: パッチメモリー/保存、DCB 接続あり、安定性。短所: HPF の可変幅が限定(ステップ式)、追加機能ゆえノイズやコストがやや高くなることも。 |

Roland Cloud JUNO-60 レビュー

- 実機に近い再現度と便利さ

- 拡張性と機能の追加

- コスト・維持管理の手間が少ない

- CPU/パフォーマンス負荷や安定性の問題

フェーダーによる音の変化がとてもアナログ的!

私がRoland Cloud JUNO-60を触って思ったのは、フェーダーの動きと音色の変化がとてもスムーズであるということです。フィルターを動かしたときの音の変化の解像度がとても高く、それが感覚的にとてもアナログ的なんです。

その結果、有機的な音質変化を楽しむことができます。これこそがJunoらしさといえると思います。

この実機感という部分に価値を見出したいというユーザーにはRoland Cloud JUNO-60のサウンドはとても魅力的にうつります。その一方でSerumや近年のEDM系のような派手な出音のサウンドを求める場合に物足りないと感じるかもしれません。

簡単なデモを作ってみました。シンセブラスとベース、シーケンス音がRoland Cloud JUNO-60です。

Roland Cloud JUNO-60はシンプルなシンセサイザーながら派手なリードサウンド等も作れます。しかし、Junoらしさを求めるのであれば、シンプルなシンセサウンドにこそJunoを感じることができます。

近年再注目されているシティポップやシンセウェーブ、ニューディスコといったジャンルに向いていますが、海外のインディーシーンのオルタナティブ系のジャンルでも評価されているのも注目すべき点に感じました。

実機さながらのシンプルな1オシレーター構成と直感的なUIは、シンセ初心者にとって音作りの基礎を学ぶのに最適で、複雑なソフトシンセに進む前の教材としても有用です。

さらに、ヴィンテージ市場で高騰しメンテナンスが欠かせない実機に手が届かない人にとっても、クラウド版なら低コストでノーメンテナンスながら本物に近い音を扱え、しかもDAW内で複数インスタンスを立ち上げることで実機では不可能なマルチトラック運用が可能になる点も大きな魅力です。

CPU負荷について

Roland Cloud JUNO-60の負荷はCPU負荷の分担によって作業性が変わると感じました。

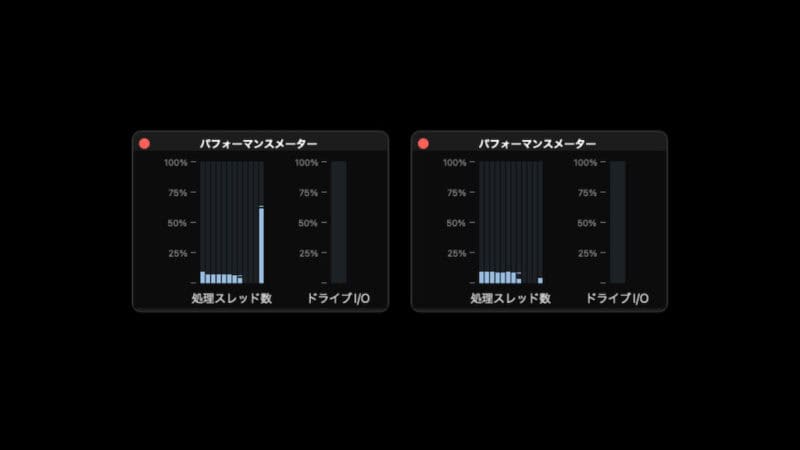

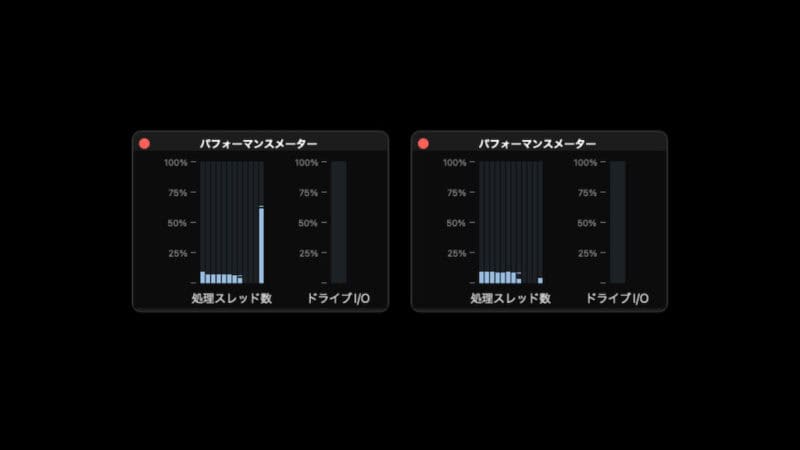

計測環境はMac Studio M4 MAXの64GBのバッファー64になります。

画像左はRoland Cloud JUNO-60を5トラック使ってそのうちのひとつのトラックを選択しているのCPU負荷。右は何も挿入されていないトラックを選択した場合のCPU負荷です。

Roland Cloud JUNO-60を一つだけ使った場合のCPU負荷は20〜25%程度で決して軽いわけではないので、CPUが弱いマシンではCPU負荷を意識する必要があるでしょう。

Roland Cloud JUNO-60にあるストーリー

ビンテージシンセがソフトウェア化されたことで誰でも同じ音を出せる時代になりましたが、その一方で「自分らしさの探求」が少しむずかしくなっているのではないかと考えたりもします。

音楽制作において自分らしさを見失った瞬間それはもう自分が作らなくても良いという考えなので、どうすればオリジナリティを確保できるのか?その答えは「ストーリー」だと思います。

自分がそのシンセにどのように触れて何を感じ何を思ったのか?これが私にしかない解釈であり個性です。

そしてこの個性はとうぜん、シンセサイザにも開発ストーリーというものが存在し、それを知ることで眼の前にある音色をより深く理解しようとするきっかけになるのではと考えています。

JUNO-60にも面白いストーリーがあります。詳しくはローランドの楽屋にてJUNO-6/60/106開発の思い出という記事を読んでいただきたいのですが、開発者の故・井土秀樹さんがどのようにしてJUNO-60を作るに至る思想哲学が詳しく書かれています。

詳しくは本文を読んでほしいのですが、井土さんの以下の言葉を引用します。

「ボクが若い人に言ってあげられることはさ、“やりたいことはやりたい、嫌なことは嫌って言う”ってことだよね。影で言わないでさ。

ボクは空気が読めないけど、空気を読んでたらイノベーションは生まれない。

やりたいことをやりたいってちゃんと言ってれば、誰かが反応してくれる。昔の人が言った“想えば叶う”っていうのは本当だと思うよ」

意欲って大事ですよね!

まとめ

| メーカー | Roland |

| システム | Operating System: Windows: Windows 10 (64-bit) or Windows 11. macOS: macOS 11 (Big Sur) or later. |

| 認証方式 | シリアル |

| マニュアル | ソフト内で呼び出し可能(日本語) |

| 価格 | $218.90→$108.90 |

CPU負荷計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Intel Corei7(i7-8700B)6コア

HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS12.6.1 Monterey

Audio/IF Focusrite RED 8PRE

バッファー 256

DAW LogicPro10.7.7

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

趣味制作で、シティポップやシンセウェーブをメインにしていて、「あの Juno-60 の音」が自分の作品のトーンに非常にマッチするなら、買いだとは思います。

ただ、近年万能なソフトシンセが多くリリースされている中で、Roland Cloud JUNO-60にどれだけの価値を見いだせるかはユーザーの目的がとても重視されるように思います。そうでないと「おすすめだから買ったけれど全然使えない!」ということになってしまいがちです。

これはRoland Cloud JUNO-60だけではなく、ビンテージシンセをエミュレートしているソフトシンセすべてに言えることですが、ビンテージシンセのエミュレーターは万能でなく、一球入魂タイプであるということ。このソフトシンセを使うことで自分のモチベーションがあがる。

そこから出てくる唯一無二的なサウンドにクリエイティブな思考を刺激されること。その結果「作った楽曲、演奏した音楽に満足できる」と信じられるならば、私も強くおすすめできます。