最近シンセリードやクリーンギターの音が、どうにも味気なく感じててさ…。もうちょっと存在感を出せる方法ってないかな?

それならSyntorus 2 がおすすめ!は、Syntorus 2はアナログっぽい温かさやリズミカルな動きまで加えられる優れモノ

DAWに付属してるコーラスエフェクトじゃダメなの?わざわざ買うのはちょっと

Syntorus 2はモジュレーションの自由度が高くて、普通のコーラスでは作れないようなシーケンス風の揺れも作れる。しかもサチュレーション的な軽い歪みもあって、音が前に出てくる

Syntorus 2はシンセパッドはもちろん、クリーントーンのギターに太さと温かみを加えたり、ボーカルに立体感を持たせるのにも効果的です。用途は幅広いものの、独特のクセもあるため、この記事では実際に使って感じたメリット・デメリットや、効果的な使い方のコツも詳しく解説しています。

| 音質 | 4 |

| 機能性 | 4 |

| 操作性 | 3.5 |

| 安定性(CPU負荷) | 4.5 |

| 価格 | |

| 総合評価 | 3.8 |

Syntorus 2とは

アナログコーラスからリズミックシーケンス風のフレーズまで作れるコーラスを超えたコーラスエフェクトプラグイン。それがD16 Group Audio Software のSyntorus 2です。

D16 Group Audio Softwareのプラグインは、その個性と高音質で世界中のクリエイターから支持されており、特にEDM界隈では「秘密にしたい隠しプラグイン」的な使われ方をするケースもあります。

私自身もD16の音源やエフェクトを複数使っていますが、「これでしか出せない音」が多く、今では欠かせない存在です。

Syntorus 2に最初触れたときは「普通のコーラスかな」という印象でした。ですが使い込むうちに、それがただのコーラスではなく、手持ちの中でも最も太く存在感のあるコーラスを生み出せると実感しました。

気づけば、やめ時を忘れる“かっぱえびせん系”の中毒性を持ったプラグインです。

Syntorus 2 レビュー

BBDエミュレーションと3層ディレイにによる暖かみのあるコーラスサウンド

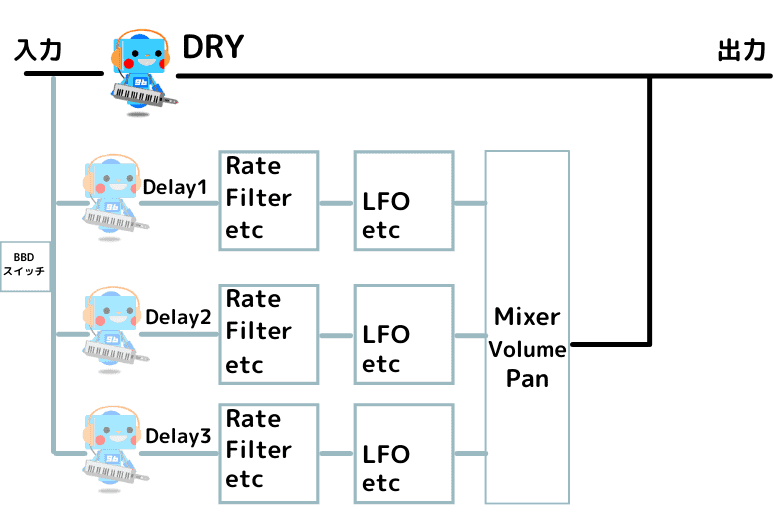

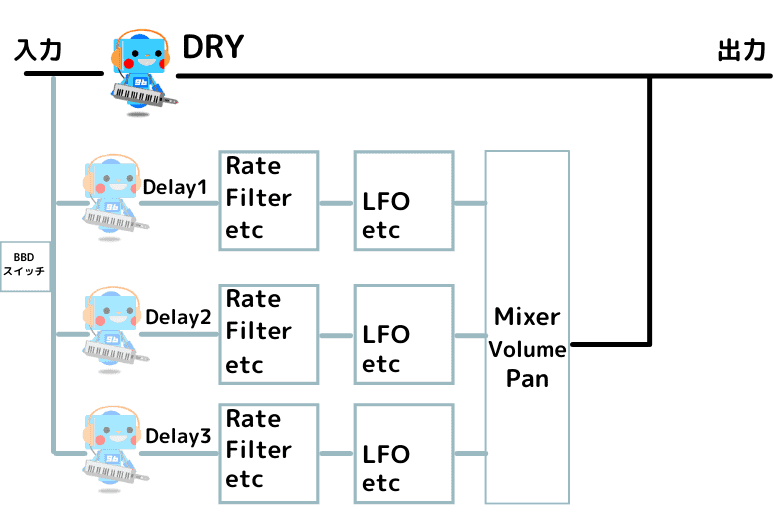

Syntorus 2の音の太さの秘密は3つのディレイラインです。3つのディレイラインに個別にコーラスとフィルター、LFOを使えることで複雑なコーラス効果を作り出せます。

さらにBBDエミュレーションによって、アナログ特有の劣化感を作り出すことができます。これらの機能によって暖かみがあるコーラスサウンドを作り出しています。

BBDに関しては後述しますが、正直微々たる差です。しかしこの差の価値は侮れません。なぜならこのスイッチをいれることで手に入る馴染み感がすごく程よいからです。

個人的にはSyntorus 2の少し濁った感じのあるコーラスはエレピやアナログシンセのパッドなどに使うことで「より使える音になる」というのを感じます。

もちろんプラグインは適材適所で使うのが大切ですからSyntorus 2があれば問題なしとはいいません。

ここぞ!というところで圧倒的な圧倒的なコーラス効果を求めたいというときにSyntorus 2は強い味方になってくれます。

他のコーラスエフェクトプラグインより音が馴染む!

クリアなコーラスがあればすべて問題なしかと言われるとそうではありません。使い所を正しく選んでこそのコーラスエフェクトプラグインです。

Syntorus 2は良い意味で少し濁りのあるコーラスです。では他のコーラスエフェクトプラグインと比較するとどのような音質の違いがあるかを確認してみます。

好みはあると思いますし、同じ設定ではないので厳密な比較にはなりませんが、やはりSyntorus 2が一番良い意味で濁っています。やはり3つのディレイラインを細かく設定できる魅力は大きいです。

コーラスの枠にとどまらないリズミックディレイによるSEQ風フレーズ

Syntorus 2のラインにはそれぞれLFOとローパスフィルターが搭載されています。それらを組み合わせて使うと味気ないアナログシンセの白玉パッドがシーケンス風のカッティングパターンを作り出してくれます。

サンプルデモではCherryAudioのDC106の白玉パッドに使ってみました。

これ以外にもいくつかカッティングパターンのコーラスプリセットがありますし、好みでつくることも可能です。

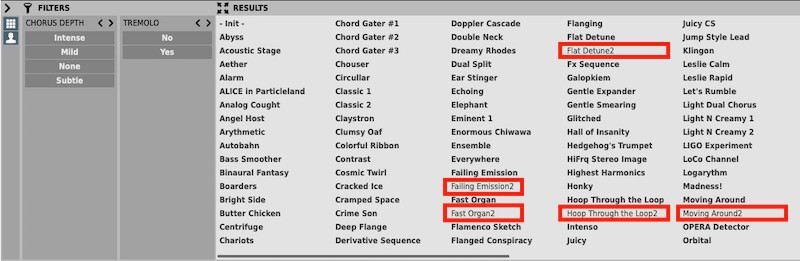

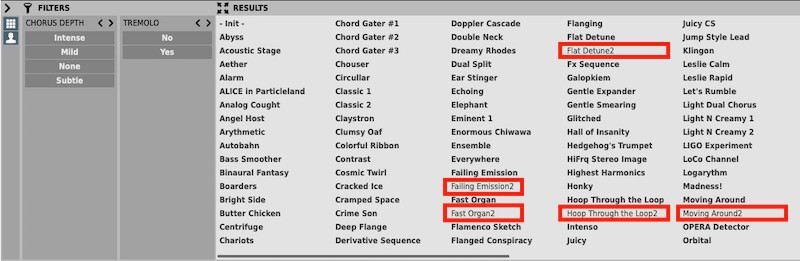

プリセットのお気に入りボタンがほしい…

D16 Group AudioSoftwareすべてに言えることですが、数あるプリセットの中で使う音色というのはなんとなく限られます(それはそれで創作思考の幅を狭めてしまっているわけですが)そのため多くのプリセットのうち自分のマイ・フェイバリット的なプリセットを集められるとさらに使い勝手はよいのですが、それができません。

ただ、オリジナルのパッチとして保存すると、プリセットブラウザのoriginalのカテゴリに表示できますし、全体表示の中でも名前がグレーに変化するのでそれで対応することは可能です。

A/Bの切り替えボタンがほしい

作った音と元の音を切り替えられるA/Bボタンを搭載しているエフェクトプラグインはいくつかあります。作った音を比較できるのはやはり便利です。今後のD16 Group AudioSoftwareの製品にはアップデートで対応してほしいところです。

あと、個人的にはディレイラインが3つもあるため、各ラインの設定をコピーして好きなラインに貼り付けられる機能があればさらに使い勝手はよくなったのでは?と思います。

Syntorus 2の使い方のコツ

Syntorus 2は3つのラインにそれぞれ独立したLFOを搭載し、それをミキサーでバランスを取るという流れになっています。つまりミキサーはコーラス効果のバランスを取る上でもっとも重要なセクションです。

MIXERはボリュームとパンというオーソドックスなミキサーと同じ考え方です。ポイントとしては、メインとなるコーラス1つ作りそれ以外の2つはパンを設定するなどの補佐的な効果をつくることで自然ながらダイナミックなコーラスをつくることが可能です。

太いアナログコーラスの作り方

太くて密度が高いアナログコーラスをつくるときのポイントは、ライン1を好みのコーラス設定にしたあと2と3でそれぞれにフィルターを通して少しだけ異なるコーラス設定にするだけで驚くほど太いアナログコーラスになります。

Syntorus 2のCPU負荷

コーラスプラグインは基本プラグインの中でも負荷は少ないタイプです。Syntorus 2も負荷はほとんどないと言っても過言ではありませんので、あまりCPUが速くない人でも問題なく使えると思います。

ただ、コーラス系のプラグインは多用すると音が安定しなくなる(ピッチが揺らいでしまうため)傾向があるので、使い所を見極めてピンポイントで使いたいところです。

ギターやエレピ、オルガン、アナログシンセ、

など優先順位をしっかりと決めて使おう!

CPU計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Corei7(i7-8700B)6コア HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS10.15.7 Catalina

Audio/IF APOGEE Symphony Ensemble

バッファー 256

DAW LogicPro10.6.3

48kHz/24bit

再生ストレージ HDD

Syntorus 2の特徴

高品質のアナログBBD遅延ラインエミュレーション

3つのDelayを装備

3つのLFOジェネレーター。

3つのLFOからディレイラインへのルーティング構成

タグベースのプリセットブラウザ

3つのGUIスケーリングオプション

全体を通してMIDI学習機能

64ビット内部処理

100以上のプリセット

引用」Plugin Boutique Syntorus 2販売ページ製品説明 和訳より

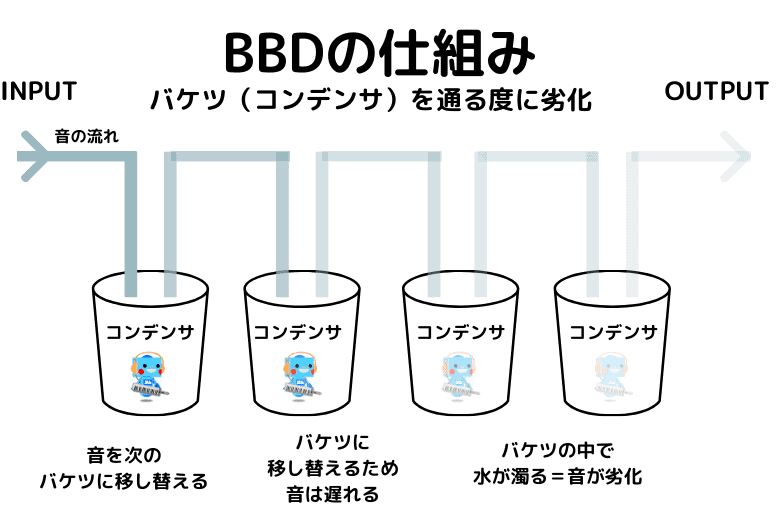

ここで目を引く特徴はやはりBBD素子のモデリングコーラスであるということ。BBDとは(Bucket Brigade Device)の略で通称バケツリレー方式によるディレイと呼ばれています。

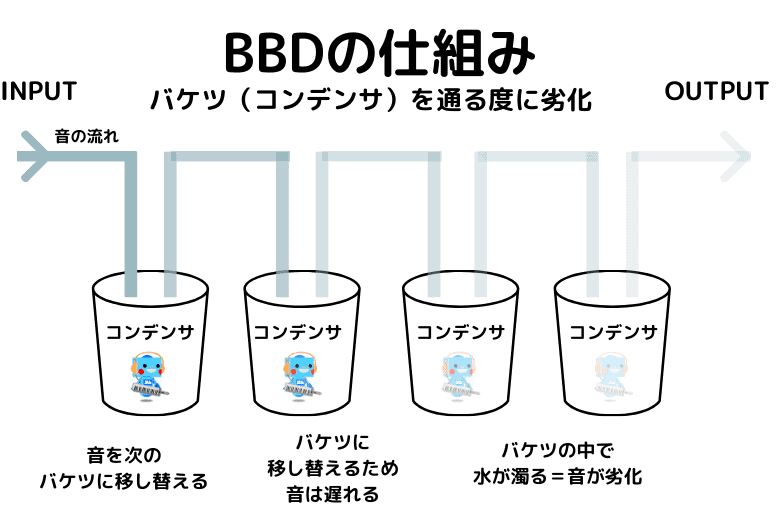

BBDの仕組みについて(音にどんな影響があるの?

BBDによる音の劣化とディレイは次の図のようなイメージです。図では「水が濁る=音が劣化」と書いていますが、あくまでイメージです。

基本的な音の流れとして一番音質が良い状態は不必要な回路を通らないことです。BBDのディレイはもともとの素子(パーツ)にもよりますが、何百、何千というステージを通るため劣化と遅延(ディレイ)が発生します。

音が劣化するわけですから原音主義の人にとっては害悪以外の何物でもありませんが、デジタルディレイが出てくるまではBBD素子によるディレイが一般的でした。しかし、原音主義バンザイのデジタルディレイが出たわけですが、あまりにもキレイすぎる音に「やっぱりアナログのディレイの方が暖かみがある」ということで、BBDサウンドが見直され、現在のデジタルディレイでもBBDサウンドを再現したものが多く見られます。

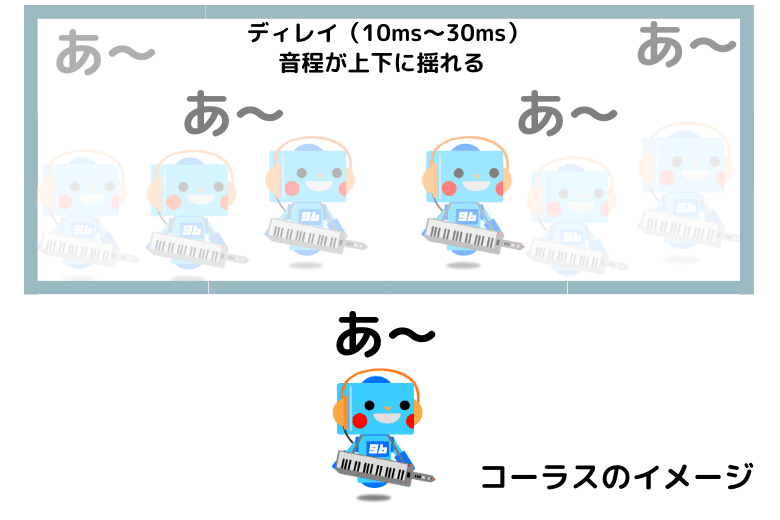

さてコーラスに話を戻します。コーラスは原音に対して10ms程度のディレイの音を揺さぶることでピッチが若干不安定になることで多くの人数感を演出できる効果です。

さてBBDとコーラスの効果はどうつながるのか?それはコーラスの揺れは周期的なものです。つまり決まった動きになるわけです。そしてこの動きも先程のステージと同じで揺れの周期をBBDで管理することでその周期が劣化し音の印象としては高域が少し丸くなります。

BBDの音質変化について

Syntorus 2はBBDのエミュレーションスイッチが搭載されているのでデジタルとアナログの質感を切り替えることが可能です。では具体的にBBDエミュレーションの音はどのようなものなのかというと、結論からいうとSyntorus 2のBBDエミュレーションは4〜6kHz付近の音が変化するというものです。

実機のBBD素子を搭載したコーラスエフェクトがどのような音質変化になるかはわかりませんが、4〜6kHzが抑えられることで音の印象としては「音が丸くなった」というのは個人的に納得がいくところです。

Syntorus 2のシステム要求環境

Windows PC

- Windows 7、8または10

- CPU:2.0 GHz SSE(マルチコア2.3 GHzを推奨)

- RAM:8 GB(16 GBを推奨)

- ソフトウェア:VST / AAX互換のホストアプリケーション(32ビットまたは64ビット)

Mac OS X

- macOS 10.7以降(macOS 11 Big Sur互換)

- CPU:Intelベースの2.0 GHz(2.3 GHzを推奨)

- RAM:8 GB(16 GBを推奨)

- ソフトウェア:AU / VST / AAX互換ホストアプリケーション(64ビットのみ)

認証キーを必要としないシリアルナンバー入力タイプのオーソライズ方式です。

まとめ

使い続けて思ったのは「ディレイラインを3つ使いそれぞれにフィルターとLFOを搭載している」というのは想像以上に音作りの幅が広いです。

キレイなコーラスはいくつかありますが、デジタルコーラスからアナログコーラス、そしてコーラスを超えたリズミックシーケンス風なものまで作れるコーラス音源はSyntorus 2だけです。

常にメインとなるコーラスかどうかは目的次第かもしれませんが、使い所を見極めれば、かなり強力な武器になります。

「コーラスにお金書けるの?」なんて声もあるかもしれませんが、Syntorus 2の価値に気づけた人は買いだと思います。また「DTM初心者だけど持っておいてもいいかな?」と思う人は余裕があれば購入をオススメします。太いコーラスサウンドを知っておくことで今後のプラグインの選択視点を強化できるメリットがあります。