SERUMとかではないシンセ的な音色を作るのに向いているソフトシンセったある?

それならRoland Cloud D50!デジタル波形とアナログ波形のミックスで作られる音はリリースしてから40年近く経つけれど唯一無二だよ!

40年!!そんなに前のシンセ?使い方が難しそう

実機では難しい部分もあったけれどソフト化されたおかげでかんたんに音作りができるよ!

| メリット | デメリット |

|---|---|

| D-50のプリセットサウンドを再現 音色専用エディターPG-1000をエミュレート ほとんどのパラメーターをMIDI CCに割り当て可能 SysExによるオリジナル音色のインポート | 音質がクリアすぎる |

Roland Cloud D50とは

Roland Cloud D-50は、1987年に登場した名機D-50をソフトウェアで忠実に再現したバーチャル・シンセサイザーです。

独自のLA(Linear Arithmetic)シンセシスにより、PCMサンプルと減算合成を融合し、ノイズさえも味わいに変えた温かく空気感のあるサウンドが特徴です。

象徴的なプリセット「Digital Native Dance」など、Eric Persingによる革新的な音作りが詰まっており、80年代の“音の未来”を今の制作環境で体験できます。ジョイスティック操作やPG-1000風UIによる直感的な編集、SysExでの音色インポートやBoutique D-05との連携も可能

SysExによるオリジナル音色のインポートやBoutique D‑05との連携も可能

SysEx(システム・エクスクルーシブ)によるオリジナル音色のインポートと、Roland Boutique D-05との連携は、Roland Cloud D-50の大きな魅力の一つです

1980年代のハードウェアD-50で作成されたパッチデータ(音色設定)は、SysExフォーマットで保存されていることが多く、Roland Cloud D-50はこれを読み込んで再現できます。

- 対象データ:オリジナルD-50のSysExバンク(例:.syxファイル)

- 読み込み方法:プラグイン内の[UTILITY]メニュー →「IMPORT SYSEX」から読み込み可能。

- メリット:過去の名作プリセット(Digital Native Danceなど)や、個人が作成したレガシーパッチもそのままDAWで使用可能。

- 互換性:D-50、D-550、Boutique D-05で作られた音色と互換性あり。

実機D-50との違いについて

実機版であるD-50との違いを比較してみました。

| 項目 | 実機 D-50 | Roland Cloud D-50 |

|---|---|---|

| 発売年 | 1987年 | 2017年(Cloud版) |

| 音源方式 | LAシンセ(ハードウェア) | LAシンセ(ソフトウェア・DCBモデリング) |

| 音質 | ハード独特のD/A変換による太さとザラつき | クリアで高精度な再現。オリジナルより少しクリーン |

| 操作性 | 小さな液晶+ボタン操作 | GUI上のパラメータ操作、PG-1000エミュレータ搭載 |

| 音色エディット | 実機ではPG-1000が必須レベルで面倒 | マウス操作で視覚的に直感編集可能 |

| MIDI/SysEx対応 | 対応(古い規格) | SysExインポートに対応し、D-05とも互換あり |

| ポリフォニー | 16音 | 最大同時発音数はPC性能に依存(ほぼ無制限) |

| 保守性 | 故障時は修理困難、パーツ入手困難 | ソフトはアップデート可能で管理が容易 |

ハードウェア版にない同時発音数の問題や、音色エディットでは必要不可欠な専用のMDIIコントローラーなどがRoland Cloud D50に搭載されているため、初心者から当時D50を親しんだユーザーまで楽しむことができます。

Roland Cloud D50 レビュー

- D-50のプリセットサウンドを再現

- 音色専用エディターPG-1000をエミュレート

- ほとんどのパラメーターをMIDI CCに割り当て可能

- SysExによるオリジナル音色のインポート

- 音質がクリアすぎる

Roland D-50 Fantasiaを含むすべてのプリセットを再現

「Fantasia」といえばD-50、D-50といえば「Fantasia」。80年代後半の音楽シーンに革命を起こしたこの象徴的なサウンドを含む、すべてのプリセットがRoland Cloud D-50で忠実に再現されています。

D-50は、短いPCMサンプルと持続音用の減算合成サウンドを組み合わせた“LAシンセシス”によって、アコースティックとシンセの境界を曖昧にし、従来のシンセでは得られなかった立体的で空気感のある音を実現しました。そのサウンドは「ノイズのよう」とすら形容されながらも、独特の倍音成分とデジタル・エフェクトの融合により、唯一無二の温かみを放ちます。

今日のサウンドデザインにおける“レイヤー”という考え方の源流とも言える存在であり、D-50は単なるレトロ機材ではなく、現代の音作りにも通じる革新を宿したシンセサイザーです。Roland Cloud版では当時の個性をそのままに、最新の制作環境で気軽に再現可能。デジタルでもアナログでもない、あの音がここにあります。

個人的にはFantasiaも素晴らしいのですが、私が注目したいのはブラスです。当時としてシンセブラスと生ブラス(トランペット)をミックスして歯切れのよいブラスサウンドとして多用されました。

個人的にですが、朝まで生テレビに使用されたGeoff Bastow の POSITIVE FORCE のブラスの雰囲気があります(ただし、Geoff Bastow の POSITIVE FORCEは1986年、D50は翌年の1987年にリリースされているので、Geoff Bastow にプロトタイプがわたってでもいない限り、不可能になります。一説ですが、 POSITIVE FORCEのブラスは1981年にリリースされているJupitar8ではないか?という話もあります)

Roland Cloud D50とArturiaのJupiter8でそれっぽいフレーズを作って比較してみました。最初がRoland Cloud D50、後半がArturiaのJupiter8です

もちろんブラスも良いのですが、次におすすめしたいのが、ピッチカートです。

90年代を代表するアイルランドの歌姫ことenyaのOrinoco Flowに使われたのがRoland D50のピチカートです。

ピッチカートは多くのPCMシンセにも搭載されている音色ですが、D50のピッチカートは唯一無二の存在であり、これでしか出せない音色です。これを楽しめるのもD50であり、Roland Cloud D50にも問題なく再現されています。

それ以外にも汎用の高いシンセベルやパッドなどとにかく「あっこんな感じの音色、他のソフトシンセで聞いた事がある!」というような音はD50をルーツしていると言っても言い過ぎではないくらいです。

一見するとわかりにくいエディット画面も慣れたら簡単!

Roland Cloud D50にはD50で音作りをスピーディーに行うために必要不可欠だった専用MIDIコントローラーPG-1000がエミュレートされているので、音作りも簡単です。

しかし、ぱっと見た目でどこを触ればよいかわからないかもしれませんがコツを掴めば簡単です。

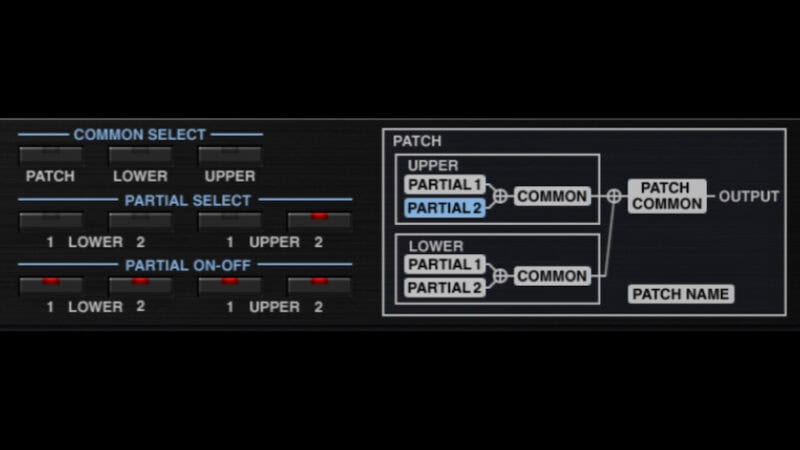

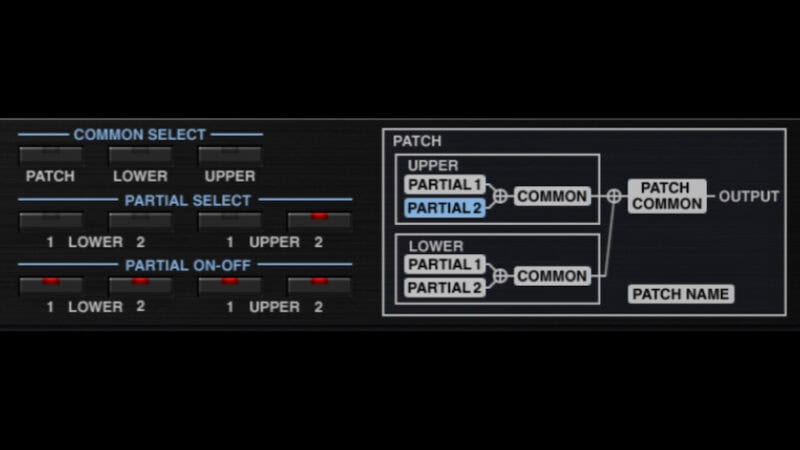

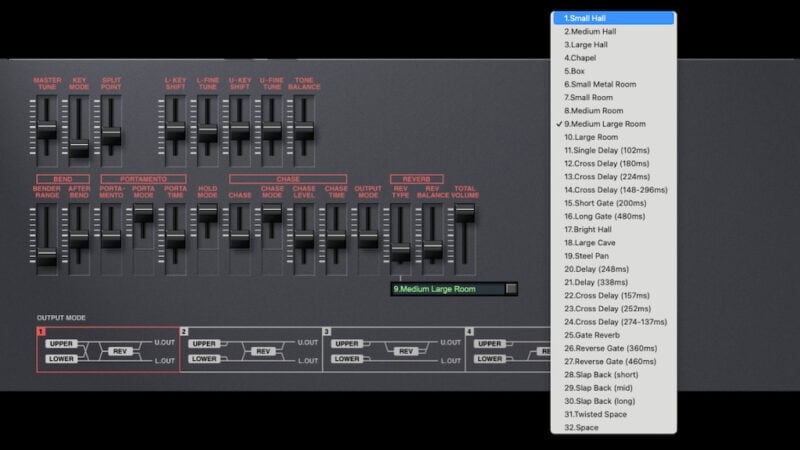

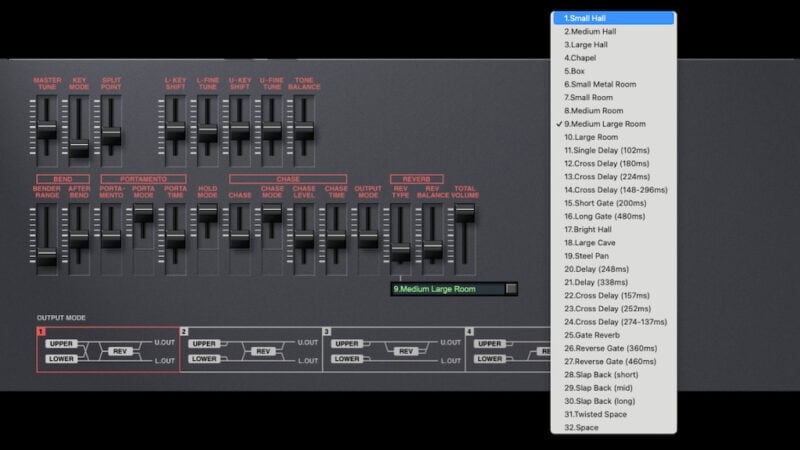

上からCOMMON SELECTのPATCHから見ていきます。こちらはプリセット全体の概要、MASTERチューニングやピッチベンドやポルタメント、エフェクトではリバーブの深さや種類を選択できます。

そして、COMMON SELECTのLOWERとUPPERではコーラスエフェクト、およびLFO等の設定が可能になります。

ここだけでも複雑な音作りが可能になります。

そして、一番メインとなるのがPATIAL SELECT、主にシンセ波形やエンベロープ等を設定できます。

Roland Cloud D50は基本2つのレイヤーの中にさらに2つの子レイヤーがあり全部で4つのオシレーターを使って音作りを行います。それが画像にもあるLOWERとUPPERです。LOWERはサンプリング波形専門のオシレーターでUPPERがアナログシンセ的波形専門のオシレーターになります。

選択にはエディットしたい任意のPATIAL SELECTを選択、オフ(ミュート)にしたい場合はPATAL ON-OFFで切り替えます。

サンプリング波形はPCMと書かれたウィンドウのボタンをクリックするか、スライドバーで切り替えていきます。(ウインドウは画像ではわかりやすように一覧にしていますが、実際はひとつ分のウィンドウだけ表示されます)

UPPERの場合、PCM波形は選択できません。かわりにSAWまたはSQUARE、そしてPWを選択可能にです。D50にはフィルターも装備していますが、フィルターはLOWER(アナログ波形選択)のみに有効になります。

こうしてみると、近年のソフトシンセよりできることは少ないものの非常にまとまりがあってわかりやすいGUIなのがわかります。おそらく操作的にはここが慣れればRoland Cloud D50の操作は8割マスターしたも同然です。

また、ジョグスティックを除く多くのパラメーターはMIDI CCの割当が可能なので手持ちのMIDIコントローラーを使って音作りも可能です。

まとめ

| メーカー | Roland |

| システム | Windows: Windows 10 (64-bit) or Windows 11. macOS: macOS 11 (Big Sur) or later. |

| 認証方式 | シリアル認証 |

| マニュアル | ソフト内で呼び出し可能(日本語) |

CPU負荷計測/使用環境

パソコン Mac Studio

CPU M4 MAX

メモリ 64GB

システム OS15.5 Sequoia

Audio/IF Focusrite RED 8PRE

バッファー 64

DAW LogicPro11.2.2

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

使ってみて思ったのはとにかく、いかにもこれぞ「シンセサイザです!」と言わんばかりの音色です。キラキラしたデジタル特有のサンプルとウォームな質感のアナログシンセ波形をミックスすることで作られる音色は、今日まで続くシンセ音色の始祖といっても間違いありません。

SERUMなどと比べても、D50でしか出せない音色もあり、むしろ使いやすさはこちらの方が上だと思う側面もあります。

また、何よりとにかくRolandの音色哲学が詰まったハードウェアのエミュレーションということもあり、音作りとは何か?なぜその音なのか?という意味も学べることができます。

個人的には初心者にこそRoland Cloud D50を持っていただき音作りの奥深さと楽しさそして時代を超えて愛される音色とは何かについて知ってほしいですね。