Maag AudioのEQ4プラグインは、特にそのAIR BAND機能で知られ、40kHzという人間の聴覚範囲を超える超高域をブーストすることが可能です。

この独特の機能は、ボーカルや楽器の「空気感」を増すことで、トラック全体に透明感と立体感をもたらします。EQ4は6バンドイコライザーで、SUBバンドから40kHzのAIR BANDまで幅広い調整が可能。特にミックスやマスタリング段階での細かな音質調整に有効で、プロのプロデューサー、ミキサー、エンジニアから高い評価を受けています。

このレビューでは、Maag EQ4の使い方やその音楽制作における効果について詳しく解説しています。

6 band equalizer with AIR BANDという仕様で作られたイコライザープラグインです。

- 黒いノブSUB(10Hz)の増減

- 青色のノブ40Hzの増減

- 緑色のノブ160Hzの増減

- 赤色のノブ650Hzの増減

- オレンジのノブ2.5khzの増減

黄色のノブがAIRBANDとして2.5kHz〜40kHzの帯域のコントロールが可能になりますが、AIRBAND(GAIN)は増加のみになります。maagEQ4はランチボックスと呼ばれているハードウェアと

マスタリングバージョン(ステレオ)1Uラックサイズのバージョンがあります。

音の傾向はとくに色が付きやすい(倍音が付加されやすい)というものではなくシンプルで無味無臭と言われるサウンドになります。そして10HzをコントロールできるSUBが気持ち良いと感じる傾向にあるので扱いには注意が必要です。

AIRBANDの効果について

40kHzという聞こえない帯域をブーストを確認するためには40KHz帯域を収録できるマイクが必要です。ですが通常のマイクでは録音できません。ソニーC-100は50kHzまで録音できると言われていますがこのテストのためだけにこの金額は出せません

ということで、この方法が正しいかどうかわかりませんが、LogicProXを192KHz環境にしてTestOscillatorでホワイトノイズを発生させました。こうすることで96kHzまではノイズが発生します。

さてこの状態でAIRBANDの40kHzをブーストしてみます。

40KHzからシェイピングされたというよりは4kHzあたりからシェイピングされているように思います。また、全体的に6dBほど音量が上がります。ここから、AIRBANDで指定されている

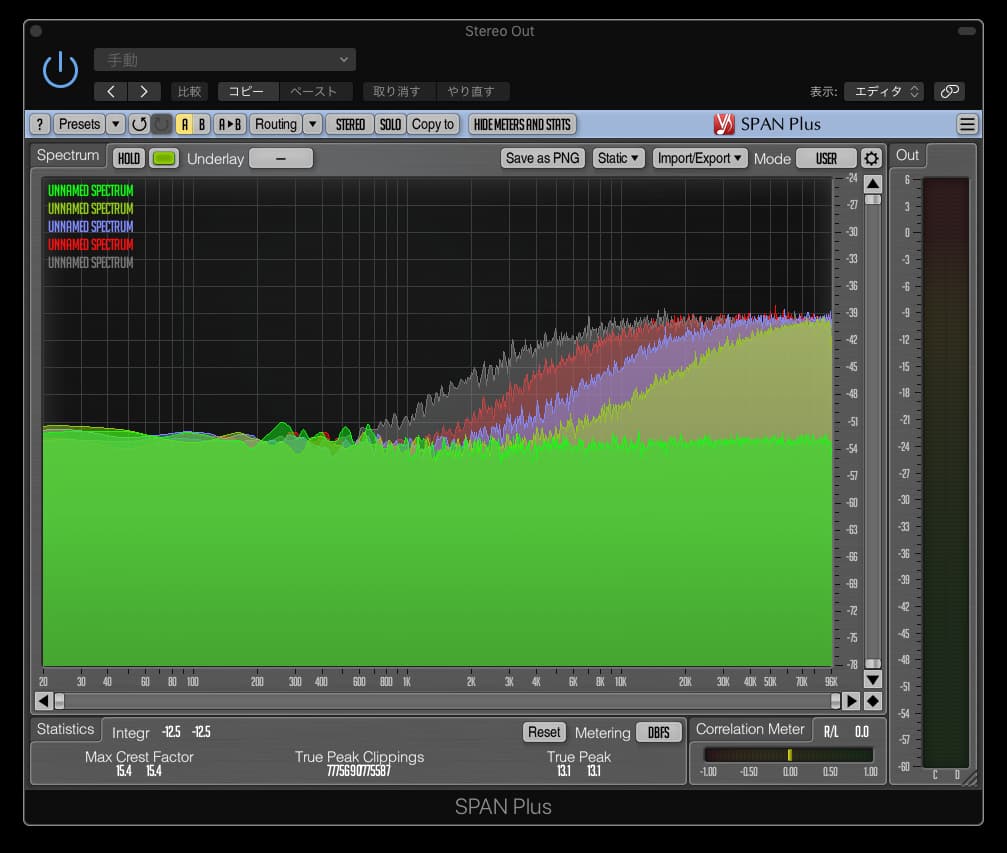

- フラットホワイトノイズ蛍光黄緑色

- 40kHz薄黄緑色

- 20kHz薄紺色

- 10kHz薄赤色

- 5kHz灰色

を同時に測定して並べてみます。(音量はデフォルトのホワイトノイズに合わせています)

うん、キレイですねw(違うw)測定して思ったのはシェルビングのカーブのポイントが次の通りです。

- 40kHzの場合は4KHz

- 20kHzの場合は2KHz

- 10kHzの場合は1KHz

- 5kHzの場合は500Hz

もっと指定された付近ギリギリからシェルビングされていると思っていたのでちょっと意外でしたカーブの角度は正しく測定しているわけではないのでわかりませんが、見た目で6dB〜12dBくらいだと思います。

maagEQ4の40kHzを使った人が

「聞こえないはずなのにたしかに変わった気がする」というのは明らかに可聴範囲から音が変化しているからという理由がわかります。またAIRBANDの2.5kHzとオレンジノブの2.5kHzも測定しみてると若干違う結果になりました。

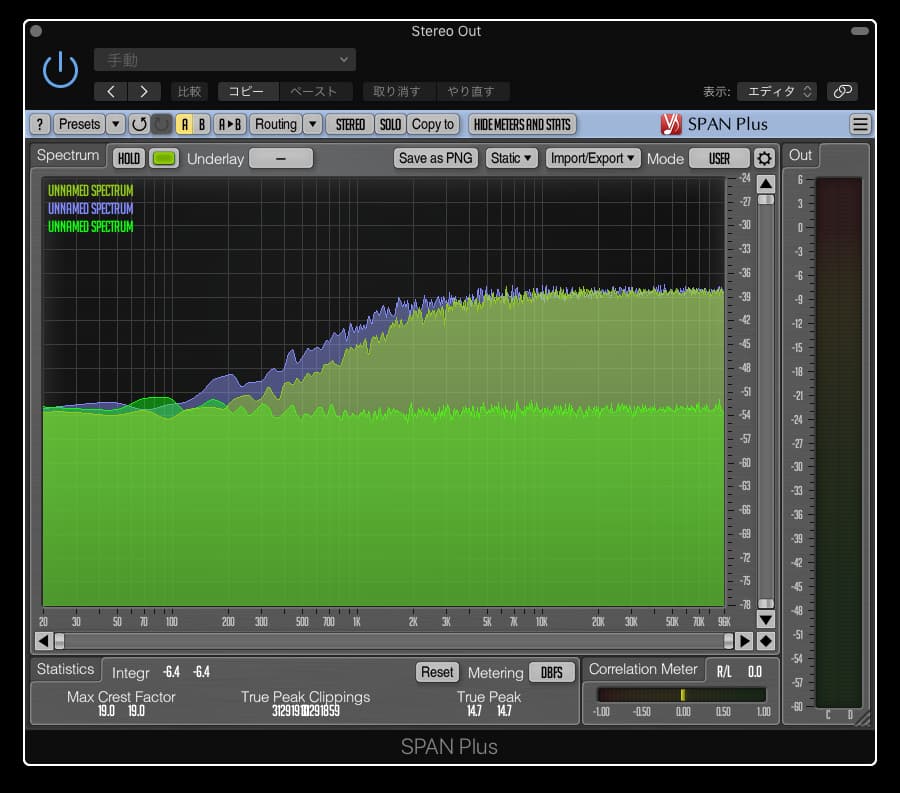

- 蛍光黄緑デフォルトのホワイトノイズ

- 薄黄緑AIRBAND2.5kHz

- 薄紺色オレンジノブの2.5kHz

- オレンジノブは5dBの増幅

AIRBANDは10dBなので同じ結果にはならないのは当然です

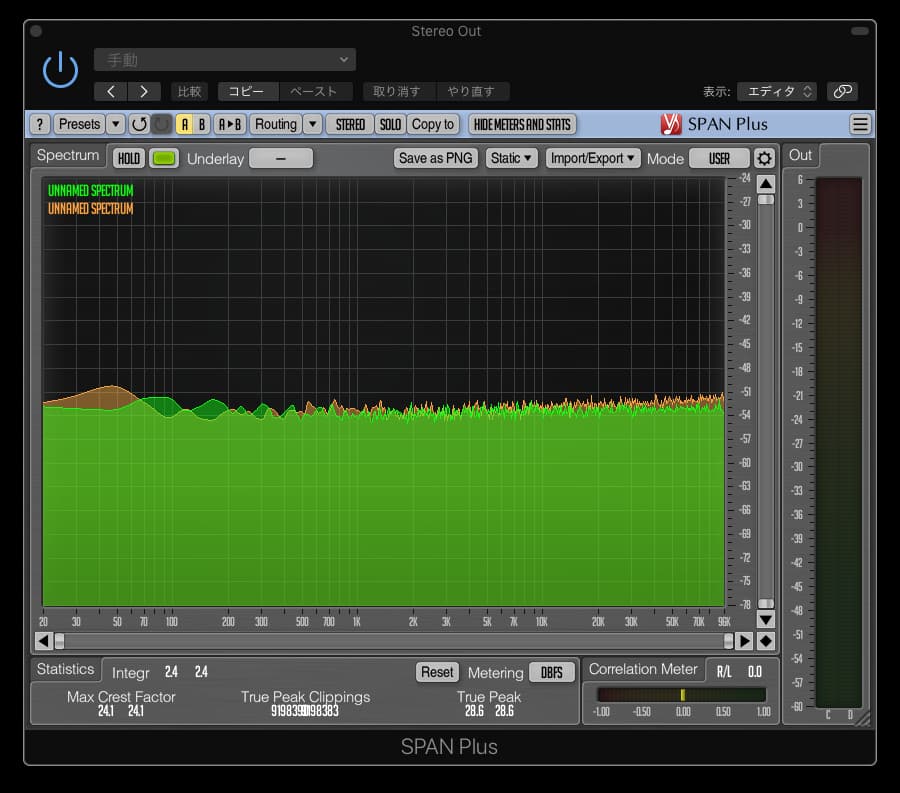

AIRバンドはONにするだけでも若干が色がつく

AIRGAINを上げていなくてもAIRBANDを40kHzにすると若干ですが、超低域と高域に色がつきます。薄オレンジがAIRBANDを40kHzにした状態でAIRGAINは触っていません。

マスタリングにおいてはこのようなわずかな差であっても音の変化として捉えることも多いそうなのでいわゆる「通しただけでも(AIRBAND)音が変わる」という評価につながるプラグインともいえます。

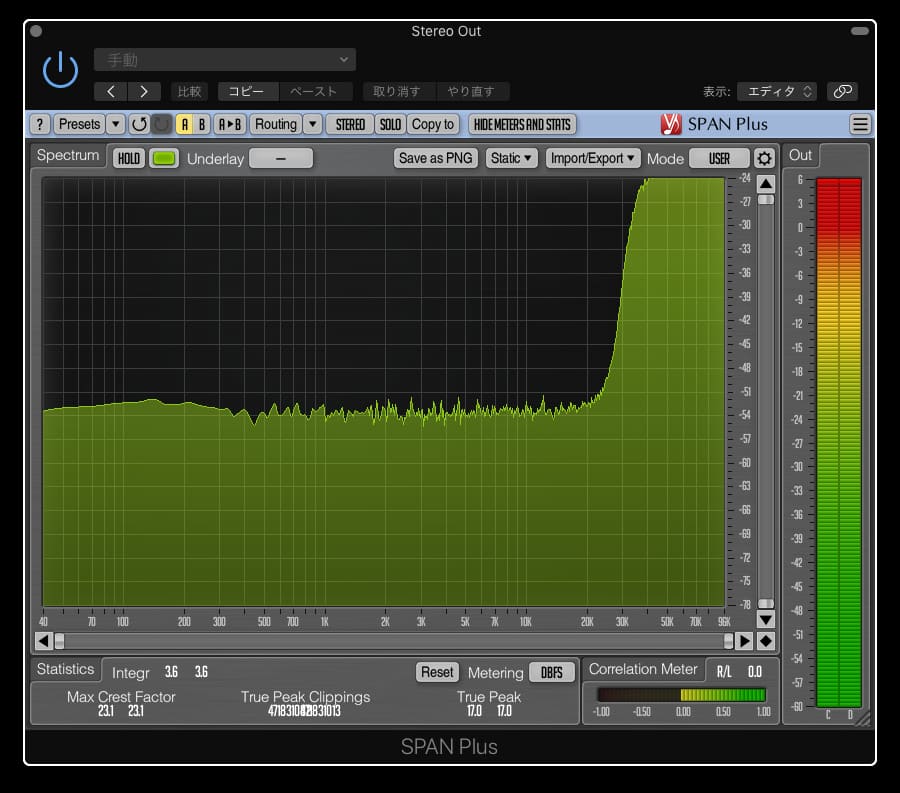

超高域だけブーストするFabFilterPro-Q3EQが使える

maagEQ4は可聴範囲から変化していくので、「もっとピンポイントに超高域だけ変化させたい」という人にはFabFilterPro-Q3EQが実は使えます。FabFilterPro-Q3EQは高域の幅が10Hz〜30KHzという帯域幅をもちEQのカーブ幅も6dB〜96dB幅まであります。ハイシェルフで30kHzにしてカーブを96dBにすると

こんな滝型の超高域の壁を作ることができますwこの使い方にどんな意味を見出すのかをあえてここでは言及しませんwちなみにAIRBAND40kHzをブーストしただけの状態をFabFilterPro-Q3EQで似たような形にできるどうかをやってみるとこんな結果になりました。

緑がmaagEQ4で赤がFabFilterPro-Q3EQです。雰囲気はかなり近くなっています。

まとめ

聞こえない帯域をブーストするARIBANDはこの検証方法である限り可聴範囲から変化するハイシェルビングでした。素材によってはかかりかたも異なるかもしれません。使い方のポイントとしては「ガッツリとかけるのではなくほんの味付け程度」を目安にすることでマイクのスペックギリギリまで収録された空気感を感じやすくするのが良いように思います。

ホワイトノイズでの調べることを「計測」と言って良いのか私にはわかりかねる部分もあるので、もっと詳しく適した計測方法を知っている人がいたら教えてもらえると嬉しいです。

コメント