作曲の世界に足を踏み入れたばかりのあなた、またはDTMで独自の音楽を創り出そうとしている初心者の方々へ。音楽制作の旅は、メロディやコード進行を紡ぎ出す魔法のようなプロセスですが、”パクリ”という言葉に怯える必要はありません。

この記事では、作曲時によくある「パクリ」と呼ばれる問題を回避する方法を、基本から応用までわかりやすく解説しています。

オリジナリティを追求しながらも、過去の名作や好きなアーティストからの影響を受け、それをどう自分の音楽に反映させるか。メロディ、コード、リズム、音色といった要素をどのように組み合わせ、アレンジすることで、あなただけのオリジナル作品を生み出すことができるのか。プロの作曲家も実践する技術と知識を、初心者からプロ志向の方まで幅広くカバーします。

この記事では

DAWを使った作曲の基本から、ジャンルを超えたアイデアの発展、著作権を避けるためのパターンと進行の理解まで、音楽制作の可能性を広げるための必要なすべてを公開します。

パクリとは?何が問題なのか?

パクリとは盗作、他人の作品を自分のものとして提示する行為であり、オリジナルの作品から直接的にコピーすることを含みます。

この場合、創作者は元の作品の著作権を侵害していることになり、法的な問題に直面する可能性があります。パクリは、オリジナルの作品の創造性や独自性を尊重せず、その労力を不当に利用することを意味します。

パクリの問題点は法的なものだけではなく、論理的問題、創造性の問題がはらんできます。

これらについてもう少し詳しく解説していきましょう。

法的観点

- 著作権侵害: 音楽作品は著作権によって保護されており、作曲家やアーティストにはその作品に対する独占的な権利が与えられます。他人の作品を無断で使用することは、その権利を侵害する行為であり、法的な制裁の対象となり得ます。

- 不正競争: パクリによって、オリジナルの作品と競合する不正な利益を得ることができます。これは市場における公平な競争を歪め、オリジナルの作品の価値を損なう可能性があります。

倫理的観点

- 創造性への敬意: 芸術作品は、創作者の時間、努力、創造性の産物です。他人の作品をパクることは、その努力と創造性を尊重しない行為であり、倫理的に問題があります。

- 公正性: 全てのクリエイターには、自分の作品が公正に評価され、保護される権利があります。パクリはこの公正性を損なう行為です。

創造性の観点

- 革新の抑制: 新しいアイデアや作品の模倣は、創造的な発展を妨げる可能性があります。オリジナリティを追求することなく、既存の作品を繰り返すことで、音楽の進化や多様性が損なわれる恐れがあります。

- 文化的価値の低下: 音楽は文化的アイデンティティや価値を表現する手段です。パクリによって、音楽がその独自性や文化的意義を失い、その結果、文化全体の貧困化につながる可能性があります。

作曲のパクリは、法的な問題だけでなく、倫理的、文化的な観点からも深刻な問題を引き起こします。創造性を尊重し、オリジナリティを追求することは、芸術界だけでなく、社会全体にとって重要です。

では、意図しないパクリ(無意識にパクってしまった場合)はどうなるのかを解説します。

無意識のパクリは許される?

意図するパクリと無意識のパクリ(しばしば「クリプトネシア」と呼ばれます)は、その動機と認識のレベルにおいて異なりますが、どちらも著作権侵害の問題を引き起こす可能性があります。これら二つの状況を理解することは、作曲のパクリの問題性を深く掘り下げる上で重要です。

無意識のパクリ(クリプトネシア)

無意識のパクリは、過去に接触した作品を無意識のうちに模倣してしまう現象です。

この場合、個人は自分が他人の作品を模倣していることに気づいていない可能性があります。クリプトネシアは、記憶の錯覚によって引き起こされるため、意図的なパクリよりも倫理的な非難の度合いは低いかもしれませんが、著作権侵害の観点からは同様の問題を引き起こす可能性があります。

法的・倫理的対応

- 法的対応: 法律は、作品がどのように作成されたか(意図的か無意識的か)よりも、作品が実際に著作権を侵害しているかどうかに焦点を当てます。無意識のパクリであっても、オリジナルの作品と類似性が高い場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。

- 倫理的対応: 創作者は、自分の作品が他人の作品に無意識に影響を受けていないか定期的に検証することが重要です。疑わしい場合は、第三者の意見を求めたり、必要に応じてオリジナルの作品を明確に引用したりすることが望ましいです。

結論

意図するパクリと無意識のパクリは、その発生の背景が異なりますが、どちらも創造性と著作権の保護に関わる重要な問題です。創作者は、自分の作品がオリジナルであることを確保し、他人の知的財産権を尊重するために、意識的な努力を払う必要があります。

作曲初心者が作るうえでのパクるのはアリ?

ここまで、パクることのマイナス面(問題面)について触れてきましたが、個人で学習するという点においてはまったく問題はなく、成長を加速させるものです。ここで多くの人が間違えてしまうのが、パクリと言う言葉の使い方になります。

個人で学習するという点においては意図して自分の作品として主張する「パクリ」ではなく、模倣に近い感覚という考え方で接するのがよいでしょう。

なので、どんなにメロディが既存の曲と似ていても問題はありません。怖がることなく模倣すると良いでしょう。

これは経験談ですが、模倣を続けているとどうしても「もっとこうしたい」という部分が必ずでてきます。それがたった1音だけの変化であっても、オリジナリティにつながり、作曲という名の大海に出ていくことになります。

数をこなすことで、量が質に転換されます。「いやー変わらない人もいるんじゃない?」と思う人もいるかもしれませんね。でも、100曲描くためには相当な時間とエネルギーが必要になります。

そして創作は自分との向き合うことによって研ぎ澄まされていきます。

その向き合い方は100曲も続ければ1曲も完成できなかったときとは違う気持ちになっています。これは私の経験からの言葉ですが、おそらく多くの人もこの境地にたどりつています。なにより、「パクり続ける」ことにショボいという印象を持ち始めるのもやはりオリジナリティへの追求がそうさせています。

パクリを回避する5つのテクニック

さて、実際作り続けているとどうしてもパクリ的なアプローチによる部分から脱却するのが難しいシーンが出てきます。私はこれが俗に言う「手癖」という部分であると考えています。

手癖はその人らしさの部分も含むのですべてが駄目とはいいませんが、パクリで悩んでいる状態はその手癖が著しく偏っている状態であると考えられます。

では、パクリ回避のための手癖の広げ方にについて次の要素を理解していくとよいでしょう。

曲のパクリは以下の4つです。上から「パクリ度」が高い要素になります。

- メロディ(譜割と音程)の類似点

- コードの類似性

- 音色の類似性

- 構成

- リズム(ビート&テンポ)類似性

パクリになってしまう曲の人の特徴はこれらを意識していないからです。

これはコンペのときにでもよくある話ですが「参考曲」を渡されたときにその曲をどう解釈していいかわからない人にも通じる話です。

にさせすぎると「パクリ」ですし、離れすぎると「参考にしてないでしょ?」となってしまいます。では「参考曲(自分の好きなアーティストのような曲を作る)のポイントをベースとした作曲のやり方は」はどこにあるのか?が重要です。

①メロディのパクリについて(譜割と音程)

そのまま使うと100%「パクリだ!」と言われる部分です。これは説明しないでもわかると思います。メロディだけ歌っても「あっ!〇〇の曲」とわかるのはメロディがそのアーティストそのものである。という具体性を示しているからです。

これは音程を多少変更しても変わりません。試しにピアノロールで打ち込んだ曲を3度あげても5度下げても「〇〇の曲」とわかるはずです。鼻歌で音程がずれていても自分の中で「これは〇〇の曲を歌っている」というのがわかるのは譜割(メロディのリズム)が音楽としての機能を十分に果たしているからです。

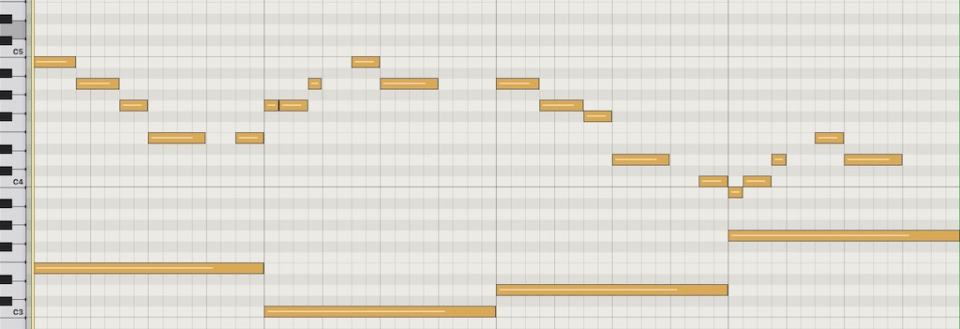

ではどうすればパクリではないメロディになっていくのか?それは次の3点です。

- メロディが向いている方向

- 音程

- 譜割り

たとえば、メロディが上向きであればその動きとは逆にする。という考えです。

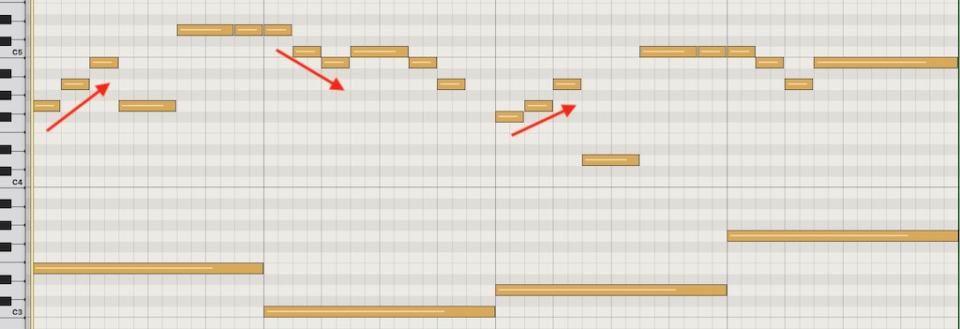

上記のメロディの動きだけを適度に変更したのが下のメロディです。

同じコード進行であってもメロディの向きを変えることで感情の方向が変わってきます。このようなアプローチはシンプルながら効果的です。

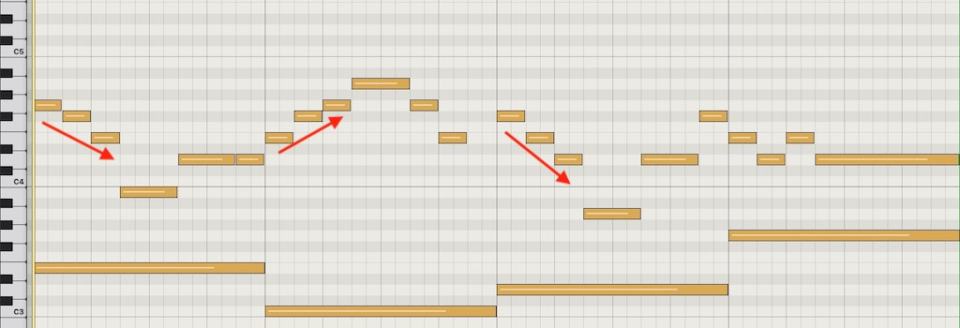

音程について例えばメロディのカラーが出やすいのは第三音(コードCでいうところのミの音)です。これはメジャーかマイナーを判断する音なのですが、これがメロディに来るとかなりカラーが出やすくなります。これをそれ以外の構成音にすることで決まっていたカラーを変更することが可能です。

変更したメロディの音を第五音(EmのBの音)に変更してみました。

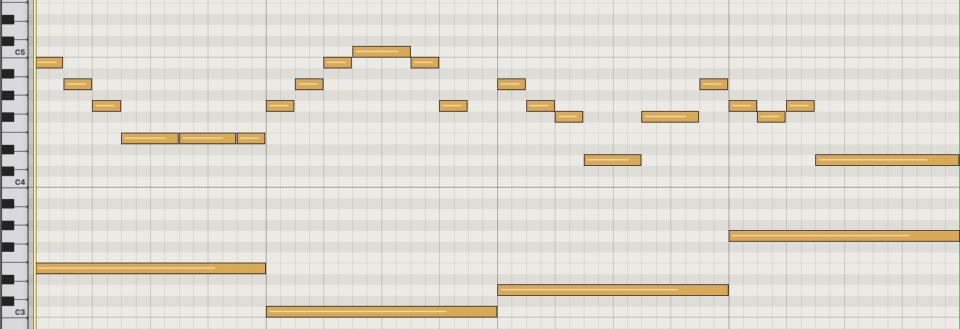

譜割りの変更は、どこを変えるかはそれぞれですが、一番その曲のらしさを作っている部分の譜割りを変えるのが効果的です。この曲で一小節の中で1~3拍目の譜割りを変更してみました。

もちろん音程や譜割りの変更に伴いBPMやキーの調整は必要になります。ですが、同じ進行でもこのようなアプローチ方法を試すことで「もろパクリ」はだいぶ回避することが可能です。

②コード進行のパクリについて

コード進行における「パクリ」という概念は、音楽の著作権に関する議論でしばしば取り上げられますが、この問題は複雑です。音楽におけるコード進行は、多くの場合、基本的な和音の組み合わせに基づいており、特定のジャンルやスタイル内で広く使用される典型的なパターンが存在します。そのため、単純なコード進行自体は、通常、著作権で保護される「オリジナリティ」の基準を満たさないことが多いです。

コード進行と著作権

- 一般性: 多くのコード進行は、音楽全般にわたって広く使用されており、特定の曲に固有のものではありません。例えば、I-IV-V-I進行やii-V-I進行はジャズ、ポップ、ロックなど多くのジャンルで見られます。

- 著作権の保護範囲: 著作権法は、一般的に、メロディ、歌詞、独特なハーモニーの配置など、創造的な努力によって生み出された独自の表現を保護します。単純なコード進行は、そのような独自性の基準にしばしば達しないため、著作権で保護されることは少ないです。

パクリの問題

- 類似性と独自性: ある曲が他の曲のコード進行を使用している場合でも、その曲が独自のメロディ、リズム、歌詞、編曲を持っていれば、それは「パクリ」とは見なされないことが多いです。重要なのは、全体としての作品にオリジナリティがあるかどうかです。

- 法的な判断: コード進行に関する著作権侵害の主張が裁判所に持ち込まれる場合、判断は具体的な事例に基づいて行われます。裁判所は、作品全体の類似性、オリジナリティの程度、そして両作品間のアクセス可能性(一方の作品が他方の作品に影響を受けた可能性があるかどうか)など、多くの要素を考慮します。

コード進行における「パクリ」という概念は、その使用が特定の曲の独自性やオリジナリティを直接侵害しない限り、著作権法の下で直接的に問題とされることは少ないです。音楽制作においては、コード進行を共有資源として使用しつつ、メロディ、歌詞、編曲の面で独自性を追求することが重要です。

③音色について

楽曲の中で使われる音色に関する「パクリ」という概念は、音楽制作の文脈においては比較的複雑な問題です。

音色は、楽器や音源が生み出す特有の音の質を指します。音楽の著作権においては、主にメロディ、ハーモニー、リズム、歌詞などの要素が保護の対象となりますが、音色自体は特定の条件下でのみ著作権の保護を受けることがあります。

音色と著作権

- 音色の保護: 一般的に、単純な音色(例えば、ピアノやギターの音)は、それ自体で著作権で保護されることはありません。しかし、特定の音色を生み出すために創造的な工夫やプロセスが用いられた場合(例えば、シンセサイザーで作成されたユニークなサウンドやエフェクト)、そのプロセスや結果としての音色は、著作物としての保護を受ける可能性があります。

- サンプリング: 他の楽曲から特定の音色やフレーズを直接的に「サンプリング」して使用する場合、これは著作権の観点から問題となることがあります。サンプリングされた音源が識別可能であり、オリジナルの楽曲の「表現の方法」を複製している場合、著作権侵害と見なされる可能性があります。

音色の模倣

- 模倣の範囲: 他のアーティストの特定の音色を模倣することは、技術的には可能ですが、その音色が特定の楽曲やアーティストの「サインチャー」と強く結びついている場合、模倣は倫理的、または商業的な問題を引き起こす可能性があります。

- 法的な判断: 音色の模倣が著作権侵害として法的に問題視されるかどうかは、具体的なケースによって異なります。オリジナルの音色がどの程度創造的であり、その音色が楽曲全体の中でどのような役割を果たしているかなど、多くの要因が考慮されます。

楽曲中の音色に関する「パクリ」は、音色そのものよりも、その音色を使用するプロセスや創造的な要素に関連して著作権の問題が生じることが多いです。音色を直接的にコピーする行為(サンプリング)は著作権侵害のリスクを伴いますが、音色の一般的な模倣は、特に創造的なプロセスや結果が独自性を持たない限り、著作権で直接的に保護されることは少ないです。音楽制作においては、オリジナリティと著作権の尊重が重要です。

楽曲の中で音色を扱う場合に気をつけたいのは、どうしても既存曲の中で使われている音色を使いたい場合はそれ以外の音色で差別化するのがポイントです。シンセメインの曲なのか、ギターメインの曲なのか、参考にしたいアーティストの曲を聴き込んで、使われている音色を書き出します。

- ギターであればストラトなのかレスポールなのか、

- ギターの音色は(ディストーション、クランチ、クリーン)

- ベースはシンセかエレキベースなのか?

- ドラムは打ち込み系かアコースティック系なのか?

- シンセはどんなサウンドなのか?何種類くらい使われているのか?

とりあえず書き出すときのポイントは「デジタルorアナログ」という要素で書き出していきます。

例えば、ディストーションギターで刻んでいるのはジャンル(8ビート)と音色の要素を大きくもつので、これが曲としての骨組みにの部分になります。その音色は参考曲としての「らしさ」として外せない部分になります

④構成のパクリについて

「AメロBメロサビ」という楽曲の構成は、J-POPを含む多くのポピュラー音楽ジャンルで広く使用される標準的な形式です。

この形式自体にパクリの概念は適用されず、著作権侵害の問題は楽曲の具体的な創造的要素に基づいて評価されます。楽曲制作においては、形式や構成よりも、メロディ、ハーモニー、リズム、歌詞などの独自の創造的表現が著作権保護の主な対象となります。

例えば「サビ、A、B、サビ」という作りであれば、これもそのまま使っても大丈夫です。この状態ではまだパクリにはなりません。なぜならばこのような構成をパクリと言ってしまうと、既存の曲はほとんどがパクリになります。

そもそもクラシックの時代から「ソナタ形式、ロンド形式、ソナチネ形式」など形式あります。それをベースにして作曲しています。これもジャンルと同じで「パクリだ!」と言ってしまうには横暴な話になります。

⑤リズムのパクリについて(ビート&テンポ)

リズムの「パクリ」に関する著作権の問題は、リズムがどの程度独自の創造的工夫によって形成されているかに依存します。一般的なリズムパターンの使用は著作権侵害とは見なされませんが、特定のリズムの独自の創造的表現が直接的に模倣される場合、著作権侵害の可能性があります。音楽制作においては、リズムを含むすべての要素でオリジナリティを追求することが重要です。

参考曲が8ビートの曲であればそこは抑えます。ジャンルはビートに現れるので、ここを外してしまうと、違う曲になってしまうくらいに考えてもよいかもしれません。好きなアーティストの曲を参考にするときまずは「ビートとテンポ」の意識から入ることで一番シンプルな「らしさ」が得られます。

では、なぜこれはパクリに感じられないのか?ジャンルの言葉の意味から考えてみましょう。

部門。種類。特に芸術作品を様式・内容によって区分する場合にいう。

weblioより https://www.weblio.jp/content/ジャンル

「クラシック、ロック、ポップス、EDM、演歌、ect」これがジャンルですね。さて、これをもし「パクリ」にしてしまったらどうなるでしょうか?音楽を作ることはできません。小説で「推理小説」「純愛小説」「ラノベ」これらのジャンルで書いたものをパクリとは言いませんよね?

ジャンルとは音楽のベースとなる部分です。だからパクリにはならないのです。

意識していないと似てしまうのは当たり前!!

よくあるのが「気づかないうちにパクってました」という話ですが、なぜこんなことが起こってしまうのでしょうか?実は簡単です。何も考えずに作るからです。つまり目的がなく作曲すればかなりの確率でパクることになります。

なぜなら、私達は生まれていままでたくさんの音楽の影響を受けて生活してきました。無意識レベルには膨大な音楽ストックが存在しているわけです。何も考えずに作り始めると当然頭の中の膨大なストックを頼りに作ってしまうことになります。

「でも知らずに似た曲ができてしまうことってあるでしょう?」って思いますよね。確かにそういうケースもあります。しかし、作曲をするときに大切なのは「どういう目的で曲を作るのか?」ということです。

プロの人たちが大量の曲を聞き続けて勉強しているのも、自分らしさの確立と似た曲を作らないためでもあります。

もし無意識にパクってしまうようであれば当然やるべきことは作曲意図を明確にするところから始めます。

そこで大切なのが参考曲になるわけです。つまり参考曲はある意味「無意識にパクってしまわないためのものと」という存在にもなります。当然その参考曲は多いほど、似させないために何が必要かを考えることができます。

まずは3曲くいらはパクリにならないためにも「自分がこういう曲を作りたいんだ!」というものを用意しましょう。

音楽のパクリはどこから(線引について)

この問題について「どこからならパクリではないか?」という目的を求めての話になります。

偶然似てしまった「意図しないパクリ」を言い訳的に「かぶった」という表現をするみたいですが、プロであれば「パクリ」と騒がれた時点でプロとしての自覚が足りないということになります。

そもそも誰もがわかる有名どころと曲が似ているという時点でそれを知らないというのは、プロの仕事ではありません。このような人は残念ながらプロの作家には向いていません。

しかしアマチュアの場合、「パクり」にどれくらいの重みがあるのでしょうか?どんな責任があるのでしょうか?似てしまうこともあります。意図しない結果は故意によるものではなく「無知ゆえの結果」です。それを他人から指摘されても、それをどうすることもできません。一つの経験として受け止めるか、受け流すかのどちらかです。

なので「パクリはどこからだったら?」と考えながら作曲するのではなく、一生懸命やって似てしまったら「自分ってすごいな。そのアーティストと同じ考えが出来ていたんだ!」と思ってしまいましょう!

デビュー曲と最新曲の違いを意識する

もし参考曲ではなく「〇〇のアーティストの曲を作りたい」と思ったのならばデビュー曲とと最新の曲を聴き比べすることがオススメです。リズム、メロディ、による変化もありますが、音色の変化によってアーティストが自分たちの出している音をどのように捉え、どのように変化させていったのかがわかります。昔の曲の場合はそれはもっと顕著に現れ、テクノロジーの進歩と共にアーティストの音は大きく変わっているので、そこからいろいろなことに気づけます。

好きなバンドのルーツを探る

あなたがアーティストに影響を受けているのと同じくらいに、そのアーティストも影響を受けて自分たちの音を作り出しています。そのルーツを知ることこそそのアーティストへのリスペクトです。

自分たちのルーツを好きなってもらうことほど嬉しいことはありません。

音楽を似させるのではなく、アーティストと同じ目線で影響を受けた人を見つめる。これこそ時代を超えた音楽によって得られる究極の共感です。

まとめ

著作権的にみるとパクリは複雑に入り組んだものであるため、すぐに白黒と付けられるものではないといのが理解していただけだかと思います。

一方で個人が楽しむ分にはパクリ(盗作)はそこまで気にする必要のないものであると言えます。

パクリにならないようにするためには以下の内容を理解することが重要です。

- メロディ(譜割と音程)の類似点

- コードの類似性

- 音色の類似性

- 構成

- リズム(ビート&テンポ)類似性

これらを上から順に作ってしまうことで起きてしまうので、逆から作るとパクリを回避できます。そしてアーティストのルーツに目を向けて、そのアーティストの気持になりきって音楽を聴き、そこから自分にしかできない感じ方で音楽を作り出す。これがリスペクトです。

コメント