「自分は底辺DTMerだから音がしょぼい」「音がしょぼいのはDTM初心者だからだ」こんな悩みもってませんか?

さて質問です。みなさんにとって「しょぼい音」ってなんですか?

この記事では「しょぼい」という言葉の定義を明確にすることで「しょぼい音」を「かっこいい音」に変えることができるようになります。

すでに「しょぼい音」を明確に定義できる人はこの記事を読むことは時間の無駄かもしれません。しかし「わかっている」のと「それを自由自在に扱える」のとは話が別です。だから「なんとなくわかっている」という人もこの記事を参考にすることをおすすめします。

しょぼい音とはそうではない音、俗に言う「かっこいい音」と比較することで認識できる音です。つまり、あなたが好きで聞いている音楽(プロ・アマ問わず)はかっこいい音になると思います。

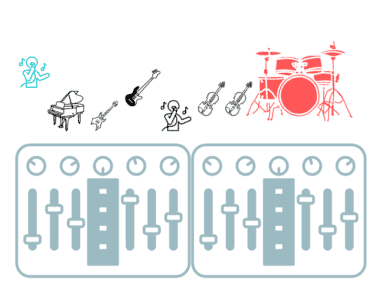

DTMにおけるしょぼい音の定義

しょぼいという言葉の印象は音が数が少なく、貧相なイメージを描いている人もいるかもしれませんがそれだけではありません。むしろそこをゴールとするとしょぼい状態を正しく理解できないため、楽曲のクオリティアップができなくなります。

DTMにおけるしょぼい音とは次のように定義できます。

- 打ち込みがベタ

- ミックスのバランスが悪い

- 使っている音が垢抜けない

- メロディの起伏がない

- どこかで聴いたことがある

もちろんこれらの要素ができていてもしょぼいと感じる曲もあるかもしれません。その場合考えられるのは、音源のクオリティである場合がありますが、「しょぼい」という言葉で悩む多くの人はここが原因の可能性が高いという話です。

またこれらの目的は「自分の音楽の世界観を構築し、リスナーに共感してもらう」というのがゴールになります。

打ち込みがベタ

打ち込みがベタというのは、音楽に必要な抑揚等がまったく含まれていない状態の打ち込みをいいます。DTMを初めて音符データだけをピアノロールで正確に入力していくプロセスなどはベタ打ち込みの状態なり、その音には多くの人を感動させるエネルギーはありません。

エネルギーを得られない理由は音楽から高揚感的なものが得られないからです。ゼロとまではいかないのですが、今まで耳にしてきた音楽と比較してもどこか子供が描いた絵のような稚拙さを感じてしまうでしょう(子供の絵が稚拙で許されるのはその子供の年齢でインプットしているものを評価できるからです)

つまり打ち込みベタを解消することで、クオリティの高い世界観が現れ、リスナーに高揚感を与えられるようになります。

クオリティの高い打ち込みとは人間らしさが出ていると思っている人もいますがそれだけでは不十分です。クオリティの高さとは楽曲の意図を相手に伝えるための手法です。

もしクオリティの高い打ち込み=人間らしさの場合、テクノやEDM系の曲では意図と違うものになります。

ではそれらを踏まえてクオリティの高い打ち込みをもう少し紐解くと「時間とともに音色の変化を正しく表現している打ち込みはクオリティが高い」といえます。後述するベロシティの設定にしてもこの定義をもとにしていると考えるとわかりやすいのではないでしょうか?

一方でテクノ的なあえて時間的な音色変化させないものもあるかもしれません。しかしそれの場合であっても「変化せないためにはするべきこと」を理解して初めて楽曲の意図になるわけです。

適当にやったことが偶然そうなったというのはクオリティの高さにはなりません。それはしょぼい曲になります。

不要なトラック数とミックスのバランスの悪さ

音楽はすべての楽器が前に出てくるわけではなく、それぞれが絶妙な音量バランスや配置バランスで成り立っています。

プロのトラックが何百とあっても成り立つのはすべてのトラックに意図があり、それらのバランスが取れているからです。

しょぼい=トラック数だけと考えるとトラック数を増やし音色がてんこ盛りの意図のないパートが生まれ、そしてそれらのバランスを取ることはプロであっても厳しいものになります。

音色がてんこ盛りの場合一見しょぼいという印象は弱いように感じかもしれまんせんが、大切なのは世界観を成り立たせるための要素ですので、その要素にない音色てんこ盛り感はやはりしょぼいという印象になりがちです。

初心者の間は作った音すべてにフォーカスを当てる傾向があります。その理由として楽曲の中での優先順位を決められないからです。歌モノであればボーカルが一番聞き取りやすいバランスになっているわけですが、自分の手によって作られたトラックは全部聞いてほしいという気持ちになる傾向があるのかもしれません。

ミックスバランスが悪いとリスナーは安心して音楽の世界に身を委ねることができません。もちろんミックスバランスは一長一短で身につくものではありませんが、リスナーに心地よく聞いてもらうためにも自分がリスナー側の視点に立って常にミックスバランスを意識したいところです。

そのためにも必要最低限のパート数で作るのが大切です。その方がトラック管理をやりやすく、曲の意図がしっかりと伝わります。

音圧がない

最近の曲と今から30年以上前の曲を比べると音圧は全然違います。今の方が圧倒的に音圧は高いです。ですが、「しょぼくて聞けない音楽」でしょうか?

そうではないですよね?

好き嫌いは覗いたとして、往年の名曲と言われた曲は世界中で聞かれていますし、多くの人を感動させ未だに歌い継がれています。音圧があれば音に迫力は出ます。しかし、それによってショボさが改善されるわけではありません。しょぼい音を大きくしたところで「しょぼい音が大きくなった」だけです。

コンプやマキシマイザーで音圧処理をすることで確かに音が大きくなることで迫力が出てきます。しかし、それで「しょぼい音」が解消されたと思ってしまうと今後は何かあれば「音圧」で処理できると思い込みます。

その結果、偽りの迫力を出すことを目的としたマキシマイザーを多用した音楽が出来上がります。空気感もなく、音が全面に張り付いた立体感がない音楽になる可能性が大きいです。これは解決ではありません。むしろ改悪です。音圧でしょぼさを解決するまえに意識しておきたいことは山程あります。

使っている音色が垢抜けない

この問題には2つの解釈があります。1つは、音色のクオリティ、2つめは適材適所になっていないということです。

まずは適材適所から解説します。例えば、ロックな曲を作りたい場合にギターの音色をチョイスする場合、多くの人が選択するのはディストーションギター系のサウンドです。しかし、ロックと言っても幅は広く、ギターの音色も千差万別です。その中でマルチ音源やDAW付属の「ディストーションギター」という音を選んでも得られる効果は限定的です。

また、壮大なオーケストラ曲を作りたいのに「バイオリン」と書いてる音色を使っても壮大な音にはなりません。

しかし、しょぼいという問題に悩んでいる人の多くは音色チョイスに意図がなく、適材適所にあった音色選びができていない可能性があります。

この問題に関しては、自分の持っている音色を一通りチェックしてどの音色がどのジャンルに合うのかを調べていく必要があります。

手持ちの音色である程度こなしているどうしても音色のクオリティの問題にあたります。

音源のクオリティによって「しょぼい」差はある程度存在します。

メモリをふんだんに使った音色とそうでない音質の差は大きく、それが専用音源と呼ばれるものです。

DAW付属の音源では専用のギター音源やベース音源、ドラム音源のクオリティに及びません。

ただ闇雲にクオリティの高い音源の購入を勧めません。基本はクオリティの低い場合でも創意工夫をすることで使える音色にできるようになってからでも遅くありませんし、創意工夫の視点があれば専用音源の使い方などをより高い次元で理解できるようになります。

メロディのクオリティ

音楽においてもっとも重要なのはメロディです。メロディのないふわっとしたアンビエント系の曲をメインで作っているのであればその限りはではありませんが、歌モノ、インストモノであってもやはり人の耳に残るのはメロディです。

メロディがしょぼい原因は次の2つ

- メロディに起伏がない

- 歌いにくいメロディ

メロディの起伏は、楽曲の構成によって変わりますが盛り上げたいサビとAメロにわかりやすいレベルで差がないと聞いていても面白みに欠けてしまいます。

メロディを伸ばすのが短くするのか、音程を上げるのか下げるのか、などメロディが世界を作る1つの流れとして成り立っているかどうかが重要でそうならないメロディはしょぼい印象になりがちです。

歌いにくいメロディの定義は少しむずかしいです。例えば、ボカロなどで高速な譜割りと高域の連続した音が良いメロディとして受け入れられている場合もあります。

ただ、受け入れられるメロディの本質は耳で追いかけ、それを鼻歌で歌ってみたくなるというのが大切です。この要素がしっかりしているメロディにはしょぼいという印象は弱まります。

ただ、DTMにおける音のしょぼさを検索している多くの人は打ち込みに重きをおいている可能性があるので、メロディに関してはここでは多くは言及しません。

どこかで聴いたことがある「パクリ」

少しレベルが上がる話ですが、有名な曲に似ていたりすると「しょぼい」という印象をもたれることがあります。

これは、「パクってるやん!」という言葉からあなたの音楽にオリジナリティがないということを示唆している表現です。

しかし誰しも最初からオリジナリティのある曲がかけるわけではありません。私も最初の何百曲はパクリまくりだったので「聴いてもらった人には「どこかで聴いことがある感じばっかりで飽きた」とよく言われました。

このような場合「「パクリとは何か?」というアンテナを持つことである程度回避できるようになります。

次からはドラム、ギターなどの打ち込み方法でしょぼさを改善できる方法について解説していきます。

ドラム打ち込みのしょぼさを改善する方法

ここではドラム打ち込みについてしょぼさの原因を具体的に解説し改善策を解説していきます。

ドラムのベロシティを正しく理解する

ドラムにおいての抑揚の付け方は強弱が大きな割合を持ちます。もちろんドラム音色によってはドラムの音の長さを調整できるようなものもありますが、現時点ではまず強弱についてフォーカスしていきます。

強弱はベロシティによって設定します。ただベロシティの意味は本来「速度」であるため、ベロシティ=強弱と覚えるのは正しい意味合いではないのでその部分だけは注意が必要です(ただ使われ方としては90%ベロシティ=強弱です)

教則本などを見ると呪文のような数値が記載されており、それをそのまま使っている人も少なくないです。それがすべて駄目なわけではなくそれが効果的なシーンもありますが、その数値は必ずしもすべてのドラム音源で使えるわけではありません。

音源にもよりますが、ベロシティの差によって変わるのは音色の明暗です。ハイハットなどの場合、連続したハイハットのベロシティ数値を変化させることで明暗を付けることで差がうまれますが、それが本当に意図するものかどうか、曲にあっているかどうかが大切です。

ミックスバランスが悪い

ドラムは楽曲の中でビートを最もシンプルに作り出せるパートであり同時にパワー感もあります。そのため各キットの音量差を間違えるとちぐはぐな印象になり安定したビートになりません。

基本的にはキックを一番大きくし、スネアは思っているより小さくてもその効果は十分に発揮できます。ドラム打ち込みのしょぼさの一番の原因はシンバルの大きさです。

しょぼいと言われる音源の多くはとにかくシンバルが大きいです。シンバルの意図は色々とありますが、一番そこに派手なアクセントを必要しているということです。

シンバル自体は派手な音色であるため、音が小さくても十分に聞こえます。しかし、しょぼさで悩む多くのDTMerはシンバルが大きくなっています。ドラムの打ち込み時にはシンバルの大きさを意識するだけでしょぼさは改善できる可能性があります。

適材適所のドラムサンド

多くのDTMerはメリハリがはっきりとしたドラム音色を好む傾向にあります。そのためすべてのジャンルにおいて同じ音色を使用している場合があります。

しかし、音色選び1つにしてもそこには意図がありそれが世界観を作る上で重要な要素になります。

例えばジャズ系の曲を作りたいのにロックドラムやメタルドラムを使う人はいません。なぜなら世界観にあっていないからです。ですが、わかりやすい音質差だけに耳をむけていると、その世界観をかんたんに壊れてしまいます。

楽曲のしょぼさは音色のミスマッチも大きいので、自分の手垢の付いた音色から離れ新しい音色を見つけるのがオススメです。

ドラムの打ち込みについてもっと知識を深めどんなドラム音色も使えるようになりたい人には以下の記事がオススメです。

ギターの打ち込みのしょぼいを改善する方法

ギター打ち込みにおいてはドラムよりある意味でハードルがあがります(注意したいのはドラムの打ち込みがかんたんというわけではありません)

ギターの打ち込みでは次の4つの要素がしょぼさ改善につながります。

- 音の長さ

- 奏法

- タイミング

- 音色

音の長さの意味を理解する

ギターはドラムと違って音の長さをある程度コントロールできます。音の長さはグルーヴに直結する重要な部分です。

DTMで作った曲がしょぼく感じる理由の1つはグルーヴしていない可能性があります。

グルーヴと言われると多くのDTMerがベロシティと感じていますが、8ビート、16ビートと言ったようにグルーヴは音の長さで作り出すのが基本です。

ここを勘違いしているドラムの打ち込み時のときのようなベロシティ値を入力し続けても楽曲にグルーヴはうまれずしょぼさ改善にはつながりません。

ではどのように音の長さを調整するべきか、これは音色のリリースにも影響します。リリースとは鍵盤を離し終わったとどれだけ音の余韻がでるかというパラメーターで、シンセサイザーで音を作るときの基本パラメーターの1つでもあります。

例えば、16分音符ぴったりの長さにしてもリリースがながければ、それは16分音符にはなりません。タイトな曲のギターを打ち込みたい場合は音をしっかりと短く切る必要があります。

人それぞれのやり方がありますが、私はとりあえずすべて16分音符ジャストの長さにしてから微調整を行います。

また、音の長さがバラバラなのも意味がなく乱雑な印象になるので、下手に長さをバラバラにするのはかえって逆効果になります。伸ばすところは伸ばす!という意識が大切です

ギター特有の奏法を理解

ギターを打ち込む場合ギター特有の奏法を正しく打ち込むのが重要です。その中でも特に大切なのがパームミュートです。

パームミュートは音を短く切る奏法で「ズンズン」という音が特徴的です。

DAWに付属のギター音源の場合ロングトーン(一般的なギター音源)とは別の音色で別れている場合があります。ではロングトーンで短く着ればパームミュートになるのでは?と考える人もいるかもしれませんが、その場合「ズン」とはならずに「ズ」となり全くパームミュートの音にはなりません。

以下の記事の中ではDAWそれぞれのギターの音源を比較しています。

パームミュートはロックギターの奏法として定番中の定番なので、ここを適当にしてしまうとただただ「しょぼい」印象にしかなりません。

そして、もう一つ重要なのがビブラートです。ビブラートは音程を揺らすことを目的した奏法ですが、このビブラートが使えるのが弦楽器のみで、ドラムやピアノはできません。(ビブラフォンという打楽器は可能ですが)つまりギターらしさとしてビブラートは絶対必要的な奏法です。

ビブラートはおもにロングトーンで使用するのが効果的です。ロングトーンをビブラートをつけない場合、そこには表情のない音があるだけでそこに抑揚は生まれません。もちろんビブラートはロングトーンにだけつけるものではありませんが、まずはわかりやすい方法として少し長い目の音にはビブラートをかけるのがおすすめです。

発音タイミングは無視しては駄目!

6本の弦をかき鳴らすコード奏法もまたギターらしさがあります。この場合ピアノとの違いはギター発音タイミングがピアノよりさらにバラけることになります。このバラけ具合がギターらしさになるわけです。速いテンポなどの曲ではこの発音タイミングを無視してしまう人もいますが、どんなに速い曲でもこの発音タイミングは同時になることはありません。

必ず弾いた弦の次の弦はタイミングが遅れるようにすると、ギターらしさを作り出せます。

どのくらいの発音タイミングはテンポやジャンルによっても異なりますが、後で紹介する記事の中にとりあえず発音タイミングの例を載せているので参考にしてみてください。

ギターらしい音色

ギターらしい音色のイメージするところは人によって違いますが、ロック系となると歪んだディストーションギターでしょう。DAWやマルチ音源にはこのディストーションギターのプリセットが用意されていますが、このディストーションギターは本来のディストーションサウンドではありません。

というのも、ギターの歪みはギター6弦すべてに対して歪ませてありますが、DAW付属等のギター音源は歪んだ音を1つずつサンプリングして再生しています。これはギターでCのコードを押さえた場合ド、ソ、ド、とすべての音が1つの歪んだCのコードになるのにギター音源の場合はそれぞれが独立した音でなりギターの響きのようになりません。

これをそのまま使ってしまうといかにもしょぼい感が出てしまいます。

なので、ディストーションギター系を使う場合はギター全体に歪み系のエフェクトを使うのが大切です。

また、ロック系のギターサウンドはアンプシミュレーターによって音色が作られていることが多いので、アンプシミュレータを通してイメージする音になるのかを調べるのも大切です。

アンプシミュはDAWによって音色カラーが違うのでDAW選びの段階から意識したいところでもあります。

1ランク上のギター音源

創意工夫でDAW付属のギター音源を使ってもどうにもならないケースが出てくるでしょう。そのような場合は有償のギター音源を使うのがオススメです。

有償のギター音源を使えば、ギターの表現力の幅がDAW付属のものとは次元が違うので、しょぼさ改善にもっとも効果的な方法とも言えます。

ギター・ドラム以外の打ち込みについて

DTMではドラムやギター以外にピアノ打ち込みやベース打ち込み、シンセなど様々な打ち込みがあります。

しかし、それらも基本は以下の3つを意識することでしょぼさは大幅に改善できます。

- 打ち込みがベタ

- ミックスのバランスが悪い

- 使っている音が垢抜けない

まとめ

しょぼい音になってしまっても悲観する必要はありません、プロもこのしょぼさを通り超えて今に至ります。

大切なのはしょぼさの原因をしっかりと理解すること、そうすれば同じ失敗はしなくなり、審美眼が磨かれます。

DTMは自分がやりたいことをとことん突き詰めることができる世界です。そこには今までの自分の人生経験が反映されます。

しょぼいと思った音もそこをきっかけにさらに音楽を聞き込み、自分が良いと思った音源の理由を考えることで、クオリティはどんどん上がっていき、すべての音色に細部にやどる神様を見つけられるようになります