歌もののピアノの打ち込みをしてみたけどなんだかパッとしない。垢抜けいない、かっこよくならない。このような悩みを持っている人は次の4つだけ意識してください。

- 音色

- ベロシティ

- ボイシング

- タイミング

これらを適切にコントロールすることで生々しく楽曲の雰囲気にあったピアノを打ち込むことが可能になります。

この方法は私が20年以上DTMを続けて「ピアノを打ち込む」となった場合に気をつけているポイントでもあります。簡単なポイントですが、これだけでかなりリアルなピアノ打ち込み表現が可能になるので、気になったところだけをパクってあなたの技術にしてもらえれば嬉しい限りです。

ピアノの打ち込み①音色について

ピアノと言っても生のグランドピアノ、アップライトピアノ、生ピアノをサンプリングしたPCMピアノ、エレクトリック・ピアノがあり、エレクトリック・ピアノにはYAMAHA CPシリーズ、FMピアノ、WurlitzerやRhodes pianoなど様々なピアノがありますが、ここではサンプリングされたアコースティックピアノ音源を例に説明します。

ポイント①リアルだけがすべてじゃない

大は小を兼ねるという言葉があり、そうなると「リアルであればすべてOK」という感じにもなりそうなのがピアノ音源ですがそうではありません。例えばクラシックであればピアノ全体のボディが鳴っているようなリアルなピアノ音源が求められます。

しかしポップスやロックのピアノは抜けがよく、他の楽器に負けない強いアタック感になります。そこでコンプレッサー等でしっかりと潰して音圧を稼ぎバンド等で埋もれないピアノを作ります。

何万もするピアノ音源もジャンルシチュエーションに合ってなければまったくの無駄になります。ではどういう時にどういうピアノの音を使えばよいのか?個人的には次のようなピアノの音色選択します。

| ジャンル | 音源 | 音色名 |

| アップテンポなアイドルorアニソン曲 | Xpand!!2 | Very Hard Piano |

| バラードからポップスまでピアノもちゃんと聴かせたい曲 | Pianoteq | Steinway Steinway D POP |

| 定番のハウス曲 | KORG M1 | House Piano |

| 歪んだギターにが全面に押し出されるロックな曲 | Logic Sampler | Yamaha Grand Piano |

プロジェクトや、楽曲、テンポ、などによっても変わってきますが、この傾向に近いものを選ぶようしています。

音色名を出しているのでイメージしにくいかもしれませんが傾向としては次のようになります。

| Very Hard Piano | あまりリアルではない感じのピアノ | 中域付近がよく分かる音 |

| Steinway Steinway D POP | リアルで高品位なピアノ | ハイからローマでしっかりと鳴る音 |

| House Piano | 固くて抜けがいい音 | ハイよりの音 |

| Yamaha Grand Piano | 音圧が高い音 | コンプで潰された感じのある音 |

「そんなんじゃ個性でないでしょ?」という意見もあるかもしれません。確かに同じ音ばかりでは個性は生まれにくいです。なので「できるだけ近い音色」という幅を自分に持たせています。

しかし「なぜそこまで上記の音色にこだわるのか」という疑問があるかもしれません。

自分で好きなように作る分にはどんな音色を使ってもいいと思います。しかし。誰かに聴いてもらう、誰かに頼まれたものを作るときなったときには必要なのは「自分らしい個性」ではなく「人が聴いて楽しめる個性」になります。

上記の音色は何十年とかけて手垢がついたオーソドックスな音色チョイスですが、それだけ多くの人に親しまれてきた音色でもあります。それゆえ依頼された場合などはクライアントとイメージのズレが少なくなります。

音色選びは基本中の基本です。音楽を聞くときも音色を意識することで「やっぱりハウスはM1なのだな!」ということがわかるようになってきます。

ピアノの打ち込み②ベロシティについて

ピアノは楽器の中で一番の音域を誇る楽器ですが、ギターやバイオリンで可能な音を揺らすことができません。だからこそ、表現方法としては音の強さや長さタイミングを調整することが大切になります。

ここで語るのは音の強さであるベロシティになります(厳密な意味ではベロシティは音の強さではなく速さという意味になります)

ベロシティの打ち込みの基本は互い違いです。厳密な意味で言えばもっと柔軟なベロシティの設定方法がありますが。基礎ということでここを抑えておけば何もしていない状態の打ち込みと比べてリアルに感じられるサウンドになります。

ピアノ音源によってはあまり差がわからないという人もいるかもしれません。ここでの聴き比べのポイントは次の音につながるときの音量差です。たとえば、ベロシティ80の次が100に戻るときはそれなりの音量差があります。(ここではわかりやすく音量差という言葉を使います)

この音量差があると前後の音の違いがわかりやすくなります。ではなぜ違いがわかる方がよいのかというとそれはベロシティは拍子と密接に関係しているからです。

きまった時間に規則的にめぐる、強い音と弱い音との組合せ。

つまり一定のアクセントがどこにくるかでその拍子を理解できることになります。

例えば4拍子の場合は以下のようなアクセントの位置になります。

| 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 | 4拍目 |

| 強 | 弱 | 中強 | 弱 |

2拍子の場合

| 1拍目 | 2拍目 |

| 強 | 弱 |

3拍子の場合

| 1拍目 | 2拍目 | 3拍目 |

| 強 | 弱 | 弱 |

この強弱がなくなってしまう=ベロシティが一定になると拍子を感じ取ることができなくなります。

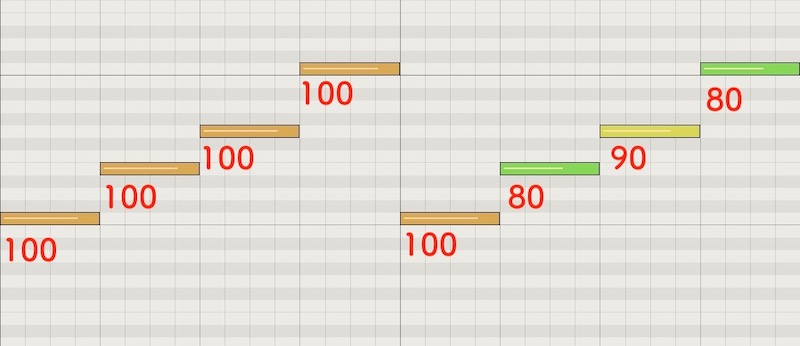

上記のベロシティの数値は4拍子の(強)(弱)(中強)(弱)になっているのがわかると思います。

ベロシティは(強)(弱)(中強)(弱)をベースにしながら音符の長さに微妙に変化させることでより拍子が感じやすくなります。

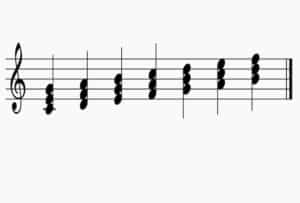

画像では2分音符、4分音符、8分音符、16分音符でそれぞれベロシティを変化させています。

ベロシティがない状態で音の変化が乏しく音に硬い印象があると思います。意図してこれらを狙う場合もありますが、まずはなめらかな音の変化を目指して数値を調整することが望ましいです

「8分音符や16分音符の数値覚えるのがめんどくさい!」という人はざっくりとした方法があります。それは

1拍目を3拍目にコピーして3拍目のデータすべてのベロシティをお好みで(5〜8くらい)さげます。これと同じように

2拍目を4拍目にして同様にベロシティを調整します。

音符が細かくなっても拍子の強弱に合致していることが大切です。

さて、ここまでは割とDTM 本などにも書かれていることですが、ここではさらにもう少し突っ込んだお話をします。

このベロシティの数値ですが、あくまで目安なのは言うまでもありません。音源によっては同じベロシティであっても響き方が異なります。

特にサンプリング音源ではサンプリングしているベロシティの幅によって変わります。例えば4段階しか音の強弱がないピアノ音源の場合、100も90もそれほど変わらない場合があります。

ここで呪文のように100、80、90、80と覚えて打ち込んでも効果的な結果にならない可能性があります。

なので目安にしたうえで自分の持っているピアノがどのベロシティ数値で変化するか知っておきましょう。そうすれば、ただ覚えるベロシティ数値からその音源のポテンシャルを引き出せるベロシティコントロールが可能になります、

さて、プロはこのベロシティをどのように考えているのか?というところ気になりますよね。

実は結構人それぞれです。プロの方でもかなりざっくりと決めてしまう人も多いです。ざっくりなベロシティ設定で有名なのが攻殻機動隊や科捜研の女のサントラで有名な川井憲次さんです。

川井憲次さんは、「めんどくさい」という理由でベロシティ設定はかなりざっくりな決め方をしています。

ベロシティまでも全部フラットだったりしますよ。曲によってですけど、本当にバッキングに徹している場合。ベロシティは全部66だとか77だとかが凄く多いです。なんで66がいいかっていうと、「6」を2回押すだけでいいからです(笑)なので、もう66か77か88しかないです。

川井憲次インタビューより

曲(メロディ)が良いのが前提ですがかなりざっくりです。夢も希望もありませんwしかし、大切なのは細かいところに目が奪われすぎずに曲の要であるメロディが生きればそれでよい。というある意味でプロフェッショナルな考えです。

これらはスケールを打ち込むときも意識して行いたい重要なポイントです。

スケールについてさらに理解を深めたい場合はこちらの記事が参考になります。

構成音の理解と省ける音

基本的なところのおさらいになりますが、

コードは3つの和音から成り立ちます。

Cの場合ドミソです。

この上にシの音がのればCM7そしてテンションとなる9th、11th、13th

の音が入ればCM9 C11 C13という呼び名になります。

さてこの中で絶対外せない音が2つあります。それは

ドとミです。

これはドとミの関係がメジャーとマイナーの響きの要になるからです。

このミが半音低ければCmになります。

これがコードで絶対外せない音です。

ですが、ソの音は音の響きの補助的な役割でしか使わないので、実は省略することが可能です。これはどのテンションコードになっても言えることです。

もちろんソの音を入れることの意味が明確であれば入れても大丈夫ですが、基本省ける音を知ってしまうのはかっこいいコードサウンドには重要です。

なぜならば複雑なコードは音の数よりその響きが重要になるからです。シンプルな音でありながら複雑に響かせる

いわゆる無駄がない状態です。

これにベースがいる場合はドも省略できますし、

CM9というコードもレとミとシだけで成り立ちます。

先程の響きとこちらの響きを比べるとこちらの方が広がりがあることがわかるでしょうか?

これはルートとなるドの音からの距離が離れることで感じられます。

つまり、このコードの抑え方の意図を説明するならば「広がりがあって透明感がある」と言えると思いませんか?

つまりこれを求めている人、またはあなたが求めているならば「かっこいいコードサウンド」として成り立つわけです。

和音のベロシティの目安について

ベロシティの値を設定するときに1番重要なのがこれです。意味もなく数値を入力するのではなく。

「この曲はすこし重たい感じのサウンドにしたいからピアノもそのような感じにしよう」「この曲はポップでピアノも軽めにしたい」などです。

たとえば重たいピアノにしたい場合は高音と低音のどちらの音が大きければ重く聞こえるか考えてみます。当然低音ですよね?

このように出したい音色を重たいのか軽いかという判断のもとでベロシティを入力します。

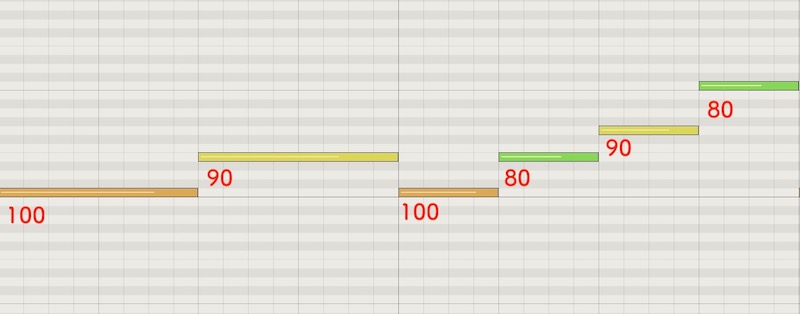

すべてのベロシティが100のピアノ音色

つぎにC2とC3のドの音がベロシティ80のピアノ音色

G3の音トップの音がベロシティ110であとは90のピアノ音色

音色によってはベロシティの数値で変更してもそれほど音の変化がすくないものもあるので注意が必要です。

これだけはやっておきたいテクニック

無難なところで中の音「ドミソでいうところのミ)を低くすることでドンシャリ傾向の音になるのでぬけがよくなります。

バッキングのハイとローを強調することでPOPのコードバッキングの存在感がわかりやすくなります。

ピアノ打ち込み ボイシング③について

メロディに和音をつける場合や和音にメロディをつける場合でもメロディと和音がどのような関係になっているかを理解していないとお互いがお互いを邪魔して音楽に説得力がなくなってしまいます。そのうえで大切なのはボイシングです。

ボイシングとはコードの構成音の積み重ね方です。例えばコードがCならCのコードの構成音ドミソですね。このドミソの構成音にはオープンボイシングとクローズボイシングの2つが存在します。しかし、どちらが良いというわけではなく「どちらが今自分が伝えたい曲に必要なのか?」という視点で考えることが目的になります。

特定のコードのボイシングを横に並べていくとそれがコード進行になります。コード進行について詳しく理解したい人はこちらの記事が参考になります。

ここでは、ボイシングの違いについて解説していきます。

オープンボイシングとは何か?

オープンボイシングとはコードの構成音が1オクターブ以上離れている状態のボイシングのことをオープンボイシングといいます。

オープンボイシングのメリット

サウンドの傾向は透明感がありながらも壮大な感じがします。とりあえずストリングスで広がりのある雰囲気を使いたい場合はオープンボイシングで考えてみるのは間違いではありません。

なぜ、広がりのある雰囲気を作れるのかというと音と音の感覚が広がることで構成音の間に隙間ができます。コードの構成音の1つ1つが1音の中には倍音と呼ばれるものがあって、その倍音同士が響き合うことで音に広がりを作ることができます。

もちろんバラードだからといってクローズボイシングをやってはいけない!ということではありませんが、メロディや響きをしっかりと聴いてもらうのがバラードの特徴の1つですから、楽器同士の響きをよくするためにオープンボイシングは多用されますし、1つの共言語としてバラードをよりバラードらしかう聴いてもらうための手法的な側面もあります。

ではロックやポップスでは使わないのか?というそうではありません。音色によってもクローズボイシングとオープンボイシングを使い分けることでより楽曲のもつメッセージ性が明確にできるので、バラード専門のためのボイシングという覚え方はしないようにしましょう、

オープンボイシングのデメリット

音の間隔を広くするわけですから、音の密度は少し弱くなるので音に厚みがほしい場合はクローズボイシングの方がよいでしょう。

クローズボイシングとは何か?

クローズボイシングとは構成音が1オクターブ以内に収まっているボイシングのことをクローズボイシングといいます。

クローズボイシングのメリット

先程のオープンボイシングとは違い音の間隔がないために音の密度が上がります。それゆえに音のパワー感はオープンボイシングと比べるまでもなく大きいです。ギターやシンセなどでコードそのまま動かすようなリフはクローズボイシングになっています。

クローズボイシングのデメリット

ただ音色によってはクローズボイシングをすることで音の密度が増えすぎてこもる原因になったりもするから注意が必要です。

倍音が少ない楽器はクローズボイシングにすると音の密度が増えます。例えばローズやWurlitzerなどのエレピは普通のピアノと比べると倍音が少ないです。そんとために音が混ざり合いにくくなります。それらをクローズボイシングにしてしまうことで必要以上に音の密度が上がってしまい、音のこもる原因になる可能性があります。

1つの例として、オーケストラと吹奏楽部の違いは弦楽器の有無です(吹奏楽のコントラバスは省きます)吹奏楽器は息によって発音するのでその時点で弦楽器と比べると音圧が高いことになります。弦楽器は弓で弦をこすることで発音するシステムなので、どうしても吹奏楽器より音量は小さくなります。

そしてもう一つ、吹奏楽はクラリネットでコード(和音)を奏でる事がありますが、クラリネットという楽器の性質上、ストリングスに比べると倍音が少ないため印象といてはサイン波に近くなります。(厳密な意味でのサイン波ではありません)しかし、倍音が少ないと音の混ざり具合がストリングスより弱いために和音が肉厚的になります。

楽器別オープンボイシングとクローズボイシングのサンプル

ではオープンボイシングとクローズボイシングの聴き比べをしてみたいと思います。まずはストリングスでクローズボイシングをした状態です。

何をもって良し悪しとするかは作曲の意図によるところですが、ストリングスで音をつなげていくときは基本それぞれの共通音を残して行くのがセオリーです。そのセオリーからみれば上記のコードボイシングは全く守られていません。

では、なぜ上記のボイシングはセオリーではないのか?と考えたときに、トップノートが動きすぎると、そこにはメロディの要素を強く感じてしまいます。おそらく聴いている人もそう感じた人は多いのではないでしょうか?

この記事では「メロディと和音の関係についてのお話です」メロディ的な動きをもつ和音ではメロディの邪魔をしてしまう可能性があります。なのでスムーズなボイシングの連結であればメロディの動きを邪魔しないためボイシングは最小限の動きで次の音につながるのが良いとされています。

それともう一つ、もしバイオリンだけでこのボイシングをするとバイオリンはG3という音域より下はでないからこのボイシングは成り立たちません

これDTMあるあるですが、DAWに付属しているようなマルチ音源だと楽器の最低音は関係なく発音できるものが多いです。実際Stringsという音色名だと、バイオリン、ビオラ、チェロ、を同時に鳴らした状態を示す音色だったりします、これゆえ、適当にボイシングをしてしまうDTMerがたくさんいます。

またこのストリングス音源が24人の奏者によるものだった場合

上記の画像で説明すると「ラに24人 ドに24人 ミに24人」という編成になってしまいます。なので正確なストリングス編成を意識しようと思うと、ノート毎にストリングス編成を分ける必要があります。

楽器の最高音、最低音を理解するだけでも響きはより本物らしくなります。しかし、この楽器の音域を意識せずに曲を書いて怒られたのが作曲家の菅野よう子さんです。マクロスプラスのサントラを作ったときに楽器がでない音域を使ってオーケストラの人に「こんな音域でねーよ」怒られたのは有名な話です。

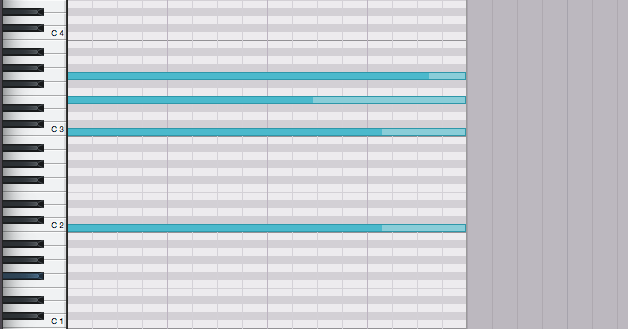

というわけで、ここからはストリングスというざっくりとした音源を使うのではなくバイオリン4 バイオリン4 ビオラ1(合計9Strings)という構成にしています。

このことから、上記のボイシングの連結をどうすればよいのか?アレンジの意図(目的)によって変わってきます。それゆにえ絶対的な正解はありませんが、1つの方法論としてコード同士の共通音(同じ音)を動かさないようにすれば滑らかなにボイシングの連結が可能です。

これだけ鳴らしてしまうと退屈と思う人もいるでしょうが、大切なのはこれはメロディを引き立たせるためのボイシングでです。退屈なくらい綺麗に収まっているということはそれだけメロディを引き立たせることができます

さて、このクローズボイシングをオープンボイシングにしてみます。オープンボイシングの方法色々とあります。なので、今回はわかりやすい方法としてオーソドックスな3和音の真ん中の音を1オクターブあげてみる方法で説明します。

先程のクローズボイシングに比べるとエネルギーが分散することでよで音の広がりを感じるられると思います。

では次に先程の吹奏楽の話をしていたので同じボイシングをクラリネットで試してみます。

クラリネットも先程のストリングス音源と同じように1つのサウンドに3つずつの合計9人の状態でならします。

クラリネットクローズボイシング

オープンボイシング

クローズボイシングとオープンボイシングで音の密度の違いがわかると思います。

オシロスコープによる音色波形の違い

クラリネットとストリングスでは倍音の出ている量が違います。その結果クローズボイシングではかなり音の密度に違いがでました。これはクラリネットがストリングスと比べるとサイン波に近い音色だからです(厳密にはサイン波ではありません)

これはオシロスコープで見るとその違いがよくわかります。

クラリネットはストリングスに比べるとシンプルな波形をしています。そして音が小さくなるに連れてサイン波になっていきます。 出音に関してはクラリネットもそれなりの倍音を持ってはストリングスと比べるとやはりおとなしい波形です。

メロディを良くするためのボイシングとのバランスの考え方

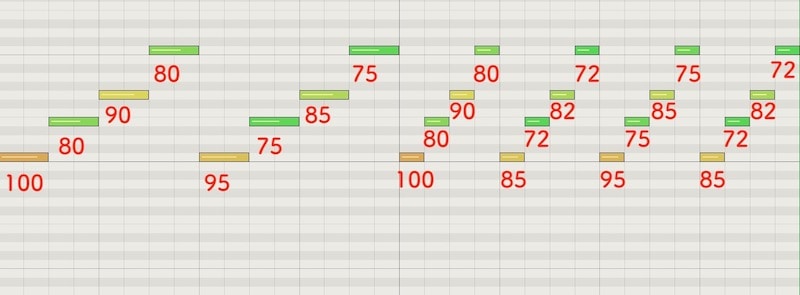

ボイシングで重要なのはボイシングのトープノートの音がメロディとどういう関係になっているかを考えます。メロディの譜割との関係もありますが、±2音だと音がぶつかってしまうように感じますのでメロディの音がボイシングのトップノートと1.3.4.5.6度の関係であれば音がぶつかるような事はありません。

とくにトップの音とメロディが3度or6度であればお互いをよく響かせ合うことができるのでます。

上記の画像ではトップノートメロディの度数を表しています。メロディの譜割のすべての音を追うのではなく、まずはどのボイシングの始まりの音だけを意識するだけでもよくなります。

一般的にはオープンボイシングは広がり感

クローズドボイシングはパワー感(パンチ感)があると言われていますが、

例えば、Wurlitzerやローズ・ピアノのようなエレピの場合アコピより中低音域に音の密度感があります。

そのままクローズドボイシングで抑えると音抜けが悪い状態になるのでそれらのエレピはオープンボイシングを多用される傾向にあります。

ピアノの打ち込み④タイミングについて

タイミングによってリズムにグルーヴが出るみたいな文脈の話を聴いたことがあるかもしれませんが。ピアノが入ったポップスにおいてそこまでグルーヴに影響するタイミングの調整は必要ないと個人的には感じています。

そこでオススメなのが拍の頭だけはジャスとにして細かい音符をずらすという方法です。これはどういう意味があるのかというと、人は拍の頭だけは合わせやすい(演奏しやすい)のはメトロノームに合わせて練習するのをイメージすればわかりやすいと思います。

早くてテンポ感が良い曲は少し前のめりになってしまう感じなので、4分音符の中にある8分音符や16分音符は10〜20ティック程度前にずらところから初めてみるとよいでしょう。逆に、テンポが遅く少し重めに雰囲気にしたいのであれば、逆に10〜20ティック程度遅らせるとそれなりの雰囲気がでます。

これを先程のベロシティと合わせて打ち込むと、ベタ打ちに比べはるかにらしさがでてきます。

まとめ

今回紹介したのは基礎の基礎なので、これだけで完璧なピアノトラックが打ち込めるわけではありません。しかし、意味もなくベロシティやタイミングにこだわったものよりは素早く、確実なピアノトラックが出来上がります。

上記の方法はすべてのピアノ音色で使えるものではありますが、ピアノによって音の傾向は違うので、上記を参考にしながら調整しこのスキルを身に着けられればどんな音色にも対応できるようになります。

すべてをいきなり理解するのは難しいかもしれないので、まずは自分が「これだけ覚えよう!」という一つを見つけてください。必ずできるようになります。