ピアノのコードとスケールって難しいですよね。でもスケールで覚えるべき点は2つだけ、そしてその2つを覚えればそれをコードに置き換えることができます。この記事では7日でスケールとコードの関係をしっかり覚えられるようにまとめてあります。

読み方は簡単、1日1つの見出しを読み進めるだけです。もちろん頑張れる人は2つの見出しを読み進めてもらっても大丈夫です。そうすると1週間でピアノコードとスケールを理解できるようになります。

Am7を理解するのに3年近くかかった私がわからない人向けにしっかりと解説するので安心して読み進めてください。

ピアノスケールを理解すればピアノ打ち込みをするときもとてもキレイに響かせることができるのでおすすめです。

1日目 「スケールって何??」

この記事の目的は、スケールを理解してメロディがかけるようになることです。何十という難しい言葉のスケールを理論的に覚えることを目的とはしていません。

しかし、このスケールからメロディを理解できるようになるとジャズやロックのソロなどで使うような音階的なスケールも作れるようになります。

スケールは全部覚えてはいけない

「スケールは全部覚える必要はない」とまず覚えておいてください。DTM初心者がスケールを理解するなら、メジャー・スケール(長音階:ドレミファソラシド)とマイナー・スケール(短音階:ドレミ♭ファソラ♭シ♭ド)の2つだけでOKです。マイナー・スケールは3、6、7の音が半音低いのが特徴です。

大事なのは「覚える」ことより「使える」ことです。また、スケールとコードは別々に考えるものではなく、コードに合うスケールが決まっています。でも最初は難しく考えず、メジャー(明るい響き)とマイナー(暗い響き)の違いを押さえましょう。これで普通の曲は作れます!

音で聞き分けて見ましょう。

まずはメジャー・スケール

続いてマイナー・スケール

ここではそれぞれの音の離れ方について詳しく見てみます。

メジャー・スケールはドとレの間に黒鍵を1つ含みます。この黒鍵を1つ含んだ音を「全音」といいます。そしてミとファ、シとドのように黒鍵を含まない音のことを「半音」と呼びます。

メジャー・スケールは全音と半音の並び方が全全半全全全半という関係性になっています。

一方マイナー・スケールの場合は全半全全全半全という音の関係性になっているのが図をみてわかると思います。

どの音から始めても、メジャー・スケールとマイナー・スケールの関係は変わりません。この2つの音の関係を覚えれば、すべてのスケールを理解したも同然です。

一般的に、音楽ではCDEFGABC(英語表記)が使われます。英語で覚えるとコードの理解もスムーズになるので、今後は英語表記で説明します。

また、スケール内で「ミは何番目?」などを明確にするためにローマ数字を使います。普通の数字でも問題ありませんが、コード解説でよく使う表記なので、慣れておくと便利です。

これ以降はメジャースケールとマイナー・スケールという言葉で説明させていただきます。

1日目のまとめ

- 全音とはとなりあった音の間に黒鍵が含まれている音

- 半音とはとなりあった音の間に黒鍵が含まれていない音

- メジャー・スケールは全全半全全全半の関係で成り立っている

- マイナー・スケールは全半全全全半全の関係で成り立っている

はい!1日目はこれで終了です。お疲れ様でした。

いっきに詰め込もうとせずにまずはゆっくりと覚えられる範囲で進めていくのが大切ですよ!ここで読み終えてもなんにも問題はありません。すぐに全部覚えるのではなく、大切なのはこの知識で曲がかけるようになるのが目的のはずですから

余談

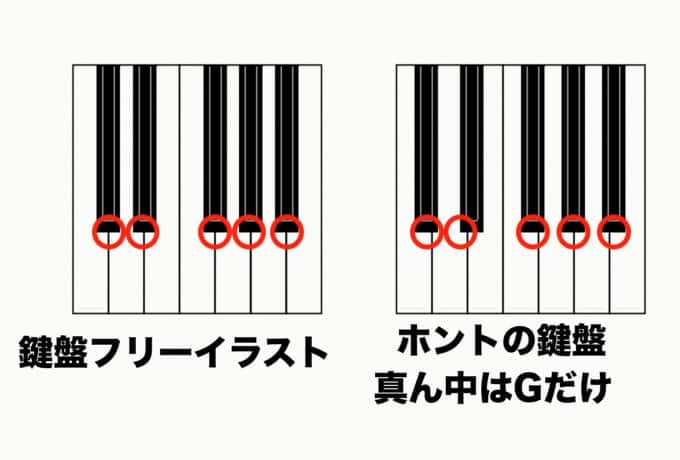

ちなみにものすごくどうでもいいあるあるなんですが…フリーイラストなどではピアノのイラストをみたことってありますか?実はフリーイラストの9割が間違っているんです。みなさんももし家にピアノがある人や、おもちゃの鍵盤を持っている人は一度確認してみてください。30年ピアノやっている人毎日6時間鍵盤に触っている人でも気づかない人も多いんですよ。

2日目「関係性を壊したらスケールはどうなる?」

- メジャー・スケールは全全半全全全半の関係で成り立っている

- マイナー・スケールは全半全全全半全の関係で成り立っている

これが前回覚えたスケールの音の関係性でした。

ではこの関係性を守らないと音はどうなるのか?今日はその部分を勉強してみたいと思います。メジャースケールとはどの音から始まっても明るいドレミファソラシドに聴こえます。

では例えばソから始まるドレミファソラシド Gメジャー・スケールを作りたい場合、上記の全音と半音の関係性を無視して、鍵盤をスライドさせただけだとどうなるかを聴いてみましょう。

違いわかりますか?なんか上昇する最後の方でずっこけるような感じになりませんか?

これらの違いはCメジャースケールでいうところのBとC(7番目と8番目)の音の関係性が半音になっているかどうかなんです。

現状では全全半全全全全という関係性になっているわけなので、Gメジャー・スケールの7番目の音であるFに#をつけてメジャースケールの関係性である全全半全全全半にそってなおすと次のようになります。

五線譜の一番上の線に#がついています。譜面に慣れていない人向けに簡単に説明すると、イタリア表記(ドレミファソラシド)で書くとわかりやすいです。

この#は「ファ(F)」についていて、#の半音上の音がスケールの最初の音(トニック)になります。F#の半音上はG。つまり、Gから始まる「GABCDEF#G」がGメジャー・スケールです。

次にDメジャー・スケールを考えてみましょう。「レ(D)」から始まるドレミファソラシドで、単純にずらしたスケールです。

さてここで質問です。先程までのCメジャー・スケールと関係性を守っていないGメジャースケールと今聴いたDのスケールどちらが暗い印象を受けますか?

ちなみにスケールの関係性は以下のようになります。

全半全全全半全

↑を見る限り絶対メジャースケールではないですよね?

ではこれをメジャースケールの関係性に全全半全全全半に直したものがこちらになります。

FとCに#をつけると(半音上げると)、Dから始まるDメジャー・スケールになります。譜面で#が2つある場合、一番右の#の半音上がスケールの最初の音(トニック)です。ここではF#とC#があるので、トニックはDとなり、Dメジャー・スケールを表します。

この#の記号は「調号」と呼ばれます。ちなみにCメジャー・スケールはハ長調(Cメジャー)というキーの音階で、調号がないのが特徴です。

ややこしかったら、「スケールの7番目の音と8番目の音が半音の関係」という点だけ覚えてください。#が増えるたび、最後の#の半音上がトニックになるので、スケールがすぐわかります。

今日はここまでで大丈夫ですよ。

2日目のまとめ

- 音の関係性を保たないとメジャー・スケールにはならない全全半全全全半

- 調合はキーを教えてくれる。右端についている調合の半音上がスケールの最初の音、つまりそのキーを表している

3日目「マイナー・スケールの関係性」

先日のか関係性を直していないDのスケールはも直したものと比べると暗い響きに感じると思います。これはマイナー・スケールの特徴である。第三音の音が半音低くなっているためです。これは厳密な意味でのマイナー・スケールではありませんが、全半全という3つの音を鳴らすだけでもマイナーの響きになります。

では次にAメジャー・スケール(ラから始まるドレミファソラシド)です。例の如くドレミファソラシドをそのままずらしてラから初めてみます。

これを聴いてメジャースケール(明るい音階)という人はおそらくいないと思います。(もしそう感じる人はその感性は大切にした方がいいかもしれません。一般的常識に無理に合わせる必要はなく、そう感じたのなら何かしらの理由があるはずです。それを掘り起こせば世紀の作曲家になることができるかもしれません)

これは先程のDの最初スケール(関係性を修正していない白鍵だけのスケール)と少し似ていますね。

ACB(ラシド)とDEF(レミファ)の関係は同じ全半全になっています。

最初にマイナー・スケールの音の関係性について話したのを覚えていますか?マイナー・スケールの音の関係性は全半全全全半全

「どうしてこれがマイナー・スケールになるのかって?」アカデミックな領域に入ってしまうとややこしくなるので、音で聴いて判断してみましょう。

スケールの3番目の音が半音低い状態、つまりスケールの2番目と3番目の音が半であるのがマイナー・スケールの大前提になりますし、これは耳で聴いてもらってもわかったと思います。

で次にマイナーの要素を決める音があります。それは6番目の音になります。CのスケールでいうところのA(ラ)であり、AマイナーのスケールでいうところのF(ファ)にあたります。

ラシドとレミファを分けて演奏してみました。5番目と6番目の音が全だと明るいスケールにになるのに対して5番目と6番目の音が半だと暗いスケールになります。このようにマイナー・スケールは全半全全全半全の関係性であることがもっともマイナーらしさをわかりやすく感じられます。

3日目のまとめ

- マイナー・スケールの音の関係性は全半全全全半全

- メジャー・スケールと比べると3番目、6番目、7番目の音が半音低い

4日目「マイナースケールのもう一つの顔」

さて、スケールの基本としてスケールの7番目の音は8番目の音と半音の関係であることが重要という話をしたのを覚えていますか?しかしマイナー・スケールでは7番目と8番目の音が半音の関係になっていません。

スケールとしてはこれでも問題はありませんが、問題なのは調との兼ね合いです。

ちなみに調を決めているのはなんだかわかりますか?

「最初のドの音じゃないの?」「いやドだとGメジャー・スケールにならないからソでしょ?」と思うかもしれません、たしかに一番最初に始まる音には強い力があることは間違いありませんが、それが調を決めるものではありません、調を決めるのCメジャー・スケールでいうところの5番目にあたるGの音がドミナントであり、そのGの上に必要な構成音が乗った音、これをドミナントコードといいます。

スケールなのにコードの話?ってなりますよね。でもこれだけは避けて通れないのでここだけは覚えてください。

コードの構成音についてはあとで詳しく説明しますが、スケールの最初の音(ルート音と呼びます)から5番目の音には1.3.5の順番で音がのります。これは基本的にどのコードでも同じなので、ここで覚えてしまったもらっても構いません。

図でみるとこのようになります。

Gの音の上にB(シ)とD(レ)が乗っています。このⅢとⅤという数字はCから数え始めたものではなく、Gから数えたものです。

そしてスケールの7番目の音は8番目の音と半音の関係であることが重要という話をしました。このGの中にはスケールでいう7番目の音であるB(シ)が入っています。これが本当の意味での導音であり、この音がクラシックの世界では基本的に半音上の音に行かなければいけない音です。

つまりC→G→Cという起立、礼、着席、という音はもっとも基本的なコード進行であり、ⅠとVを連結させないとその曲のキー(調)は正直なところ何かわからないのです。Cが最初になっているからCではなくドミナントのあとに続くコードで初めて何の調かわかるということです。

さて、ここでAマイナー・スケールの話に戻ります。

Aマイナー・スケールとCメジャー・スケールは調合(譜面の頭についている#や♭)が付いていません。このように調合がついていないのに、長調と短調(メジャーとマイナー)の関係を平行調(並行調)と呼びます。

これはすべてのキーに存在する概念です。

ちなみに平行調をざっとあげると

- CにおけるAm

- GにおけるEm

- DにおけるBm

- AにおけるF#m

- EにおけるC#m

- BにおけるG#m

- F#におけるD#m

このような感じでルートから数えて、3つ下の音は調合が同じ平行調と言えます。さて、この辺は今はまだ覚えなくても大丈夫です。これを覚えたら曲がすごくかけるか?と言われたら答えはNo!です。これらの理論は「なぜそうなのか?」というときに使うものであって、曲をかくためのものではありません。

なので「へー」という程度にとらえてください。

さて、話が脱線してばかりで申し訳ないです。Amにおけるドミナントは、Aから数えて5番目の音に必要な構成音を乗せたものになります。ここで先程のCメジャーにおけるドミナントであるGの構成音をもう一度振り返ってみます。

Gの構成音はG,B,Dの3つで、真ん中のBの音が導音と呼ばれる必ず主音に戻る力を強くもつ音と説明しました。ではAmのドミナントである5番目のEの音に構成音を乗せてみましょう。

ドミナントコードであるEのコードはミ、ソ、シ、になっています。では導音であるはずのソはトニックであるAと全音の関係でしょうか?半音の関係でしょうか?

わからない人はGとAの間に黒鍵があるかないかで考えましょう。

- 全音とはとなりあった音の間に黒鍵が含まれている音

- 半音とはとなりあった音の間に黒鍵が含まれていない音

全音の関係ですね。

これだと導音ではなくなります。つまりこのAmというスケールを使っていても曲のキーはCメジャーになるということになります。どういうことかというと、Amに対してのドミナントがあって初めて曲のキーは長調(メジャー)か短調(マイナー)かを判別できるわけです。

例えば、Cメジャーの起立礼着席をAmでした場合、導音を使わないと上記のバージョンではAm-Em-Amというコードになります。これを聴いてみると…

続いて、Emの第三音Gを半音上げて導音化したものを聴いてみます。

どちらの方がより後続するAmを強く感じたか?と言われたらおそらく導音化したEを使ったものだと思います。

つまり、Amというキーを感じさせるためにはドミナントであるEのコードの中にある導音をきちんと機能させることでAmというキーを確認できることになります。

そして、スケールの話に戻りますが、この調を感じさせる音階が、マイナー・スケールの7番目の音を半音上げた、ハーモニックマイナースケール(日本語では和声短音階)と呼びます。ちなみに今までのマイナー・スケールはナチュラルマイナー・スケール(日本語では自然短音階)と呼びます。

これが、マイナー・スケールのもう一つの顔です。

つまり、一言でいえばよりマイナー感を強調できるのがハーモニックマイナースケールだと言えます。

4日目はすごし長ったですね。今日はここまで!

4日目のまとめ

- Cという調を決めるのは最初の音ではなくドミナントコード(起立礼着席 C-G-CでいうところのGがドミナント)

- 平行調とは同じ調をもつもので長調と短調(メジャーとマイナー)の関係、CメジャーにおけるAマイナー

- マイナー・スケールの7番目の音は導音になっていないので半音あげて導音にすることでハーモニックマイナースケールになる。これを使えばよりマイナー感を強調できるのと、マイナーにおける起立礼着席(A-E-A)の流れを理解できる

5日目スケールの使い方(スケールの中にあるメロディを探す)

では具体的にどう使えばよいのか?これを考えていきます。さてここで大事なのはまずは自分で考えるということ。DTMを勉強していて躓く多くの人の特徴は書いてある以外のことはできない。つまり答えがないとそれができないという点にあります。

しかし、私も「何をどう考えたらよいのかわからない」というタイプだったので、「考えろと言われる…」となってしまっていました。

一言でいうとスケールもメロディも同じです。スケール=CDEFGABCという音階的な意味合いで考えるとどうしてもそこからメロディに発展させにくくなりますが、スケールと言う言葉はあくまでそのコードの中で使える音、という形で捉えるようにするとスケールとメロディの関係が分かりやすくなります。

歌ものなどの場合スケールの音はダイアトニックコードに含まれる音3音とそれに値するテンションで作られています。

一瞬何を言っているのかわからないかもしれませんが大丈夫です。以下の図を見てください。

これはコードCの中で使えるスケールの音を書き出したものです。当然、コードCではドレミファソラシドがすべて使えます。そしてCのコードを作っている大事な3つの音を主要三和音といいます。この主要三和音は次の3つです。

- ルートのCの音

- マイナーとメジャーを分ける3番目の音Eの音(♭がつけばマイナー)

- 音の明るさを補佐する5番目のGの音

そしてそれ以外のD、F、Aの音がテンションになります。

これらの音すべてが使える音と認識してもらったも大丈夫です。

少しコードに詳しい人なら「7番目である7thもテンションじゃないの?」と思うかもしれませんね。7番目はテンションではありません。例えば、CEGAと弾くとこれはC6になります。一方でCEGBAと弾くとC13になります。

つまり、7番目の音の存在がそれより上の音をテンションとして機能させるかどうかを決める音だからです。もっとアカデミックな説明もありますが、テンションとの音の違いはそういうことだと覚えてもらっても使う上で支障はきたしません。

6日目カノンコードでスケールからメロディを考える

さて、次のコードで曲を書くとします。

C-G-Am-Em-F-C-F-G

有名なカノンコードです。

では、このコードの1つ1つにコードのスケールを配置してみます。

まず違和感なく聞けると思います。テンションにあたる部分は色を買えています。

しかし、これだとメロディという感じにはなりません。これだとあくまでただの音階です。

ではテンションを削って聴いてみたいと思います。

ちょっとメロディらしくなりました。音階感がなくなったことで音程の幅を意識できるようになったからです。

このことからわかるようにメロディに大切なのは、音程の幅と音の長さです。ではここで、テンションだけ残したらどうなるかをやってみます。

確かにテンションの音を使えるとは言いましたが、テンションだけにしてしまうと、コードとの兼ね合いは極端になくなり、安定感がなくなります。テンションとはそれほど危ういものというのがここからわかっていただけると思います。

テンションはあくまで、主要和音の中で存在して初めて意味が出てくるのです。

メロディとは高い-低い-長い-短い と言った音程と、音の長さの緩急によってらしさが生まれます。わかりやす行くいえば「歌えるかどうか」ということです。

スケールににメロディらしさを感じないのは人が歌っている感じがしないからです。実際スケールをメロディとして使っている曲はあまりありません。そもそも連続するメロディは音が取りずらいからです。私が知っている限りでサビでスケールを歌っているのはこの歌しか知りません。

さて、スケールの中からコードに主要な音を取り出すとコードとメロディの関係は非常に相性がよくなります。そこで主要な音と今度は音の長さでよりスケールの中に埋もれているメロディを探していきたいと思います。

メロディを作るときのポイントの1つは緩急です。短い音と伸ばす音この緩急をつけることで歌いやすいメロディになるとさきほどお伝えしました。というわけで、スケールの中からコードの主要和音と構成音を1つ伸ばしただけのの組み合わせでメロディを作ってみました。

数字はそのコードの構成音です。

だいぶメロディらしさが出てきたと思います。

この1.3.5の音であればどんな順番にしても絶対メロディがコードと合わないということはありません。いわば無敵の構成音です。

では、テンションはどう入れば効果的なのか?という疑問が出てくると思います。テンションの使い方も色々ですが、まずはテンションを使ったらすぐに構成音に戻る。という意識で使うといいでしょう。

テンションとは緊張を意味するものでもあるので、緊張しっぱなしではさすがに疲れてしまいます。もちろんそれが効果的な場合も多いですが、まずはテンションはすぐに戻す。ここから初めてみましょう。

あくまで一例ですが、こんな感じでテンションを使ってみました。2.6.7.4というがのそれに当たります。

かっこいいかどうかは別として、使える範囲で使ってみました。もしこのメロディを聴いて「どこか和風っぽいな」と感じる人は、3小節目のFのメロディが

A-G-A-C-AというというCメジャーペンタトニックの流れを感じたのかもしれません。

これはあくまで1つのコード進行を例にしていますが他の進行でも同じ考え方が可能です。

コード進行に関して詳しく知りたい人はこちらの記事が参考になります。

[card2 id=”12039″ target=”_blank”]

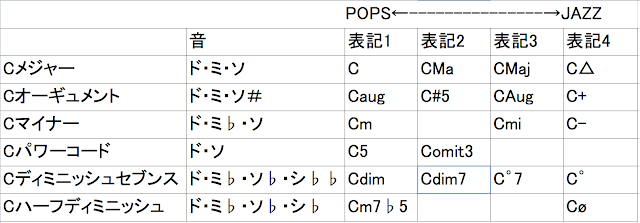

7日目 難しいピアノコードの読み方

作曲の教則本や楽譜を見ているとたまにコード表記 が△(三角)や ◯(丸)で書かれているものがあります。慣れていない人はまったく意味がわかりません作曲時に1つのわからないが原因で作曲のモチベーションが下がってしまうなんて嫌ですよね?そこで今日は複雑なピアノコードの読み方と覚え方について詳しくお話します。

コツは書かれている英語や数字の意味を理解するだけです。ほんとうにそれだけで覚えることができます。

コード表記

まずコードの基本は次のような英語と数字の並びよって表されます。

コードはこのような表記が一般的です。3rdと書かれたところはメジャーは省略されます。(ただしセブンスの場合では3rdを表記しないと意味が異なるので省略はできません)同様に通常の5thも省略可能です。これも5thを変化させたい場合のみここに表記されます。上記の例では5thがフラットしています。ドレミで書き直すとこんな感じです。

わかってもらえましたか?こればっかりは覚えてもらうしかないので、毎日この記事を10回ずつ読んでくださいwこれがジャズやポップスなどジャンルによって表記が変わってしまいます。これがすごく読みにくいし慣れていない人はそれだけで蕁麻疹がわきますwそれをクリアになってもらうのが今日のブログの役目です。

なぜコードの表記の仕方に違いがあるのか?

同じコードでも書き方・呼び方が違うことがあります。実はコードを書くうえで明確なルールはなく、また統一させることも現段階では不可能なため、コードによって複数の記述があります。

sax奏者「加度克紘」へーそうなんだーって納得できませんw一説によると、ジャズミュージシャンがジャムセッションをするまえに、見間違いをなくすために、簡略化したという話があります。

たしかに、JAZZ表記の方が簡単にかけそうな気がします。

コードネームを書く理由

コードネームは誰かに見せる音楽のコミュニケーションツールとして書くものだと思います。なので自分だけがわかればいいのなら、なんだって良いわけですねw

表記1のPOPSのコードが標準語とした場合

- 表記2は広島弁

- 表記3は関西弁

- 表記4は沖縄弁

あくまで例えですよwJAZZ表記はJAZZ弁と思って読んでみたら少しは親近感がわくかもしれませんw

コードネームの意味

メジャー

ここではCに現在してお話します。Cメジャーはドミソこれは特に問題ないと思います。これがジャズだとCメジャーはJAZZ表記だとC△になります。この△とは何でしょうか?答えはトライアドです。トライアドは色々と意味がありますが。

トライアド、トライアード、トリアド(英: triad)

- 三人組・三つ組 – 原義。

- 三和音

- 三合会 – 中国系犯罪組織。

- ウェールズのトライアド

- ピードモント・トライアド – アメリカ合衆国ノースカロライナ州中央部に位置する、グリーンズボロ、ウィンストン・セーラム、ハイポイントを中心とする都市圏。

- ハインリヒ・コニエッツニーの室内楽作品。

- 色相環上で、120度間隔の位置の3つの色相を用いた配色。

- トライアドレーベル – 日本コロムビア#主要レーベルを参照。

- トライアード帝国 – テレビドラマVOYAGERに登場する人種名。

- アーケードゲーム旋光の輪舞に登場する機体名。

- ウイルソン社のテニスラケットブランド。またはそのフレーム構造技術。

- 核戦力において、戦略爆撃機、弾道弾搭載原子力潜水艦(SSBN)、大陸間弾道弾(ICBM)の3種の戦略兵器を指す用語。

- “Triad”がこの意味で用いられる場合、日本語では「(戦略核の)三本柱(さんぼん-ばしら)」と訳されることが多い。

この一言で言うと「3」の要素が強い意味です。メジャートライド長三和音(ドミソ)マイナートライアド短三和音(ドミ♭ソ)オーギュメント・トライアド増三和音(ドミソ#)ディミニッシュ・トライアド減三和音(ドミ♭ソ♭)つまり3音構成の三和音のことです。

オーギュメント

ドミソ#オーギュメントとは日本で増強という意味です。ルート[ド]3rd[ミ]5th[ソ#]これらの音の関係がすべて増三和音になっています。構成音がすべて[増]になっているのでオーギュメントと呼ばれます。ここでジャズの表記を見てみると[C+]プラスつまり増えていますよ。ということなんともわかりやすいですね。

ディミニッシュ

今度はJAZZの[C-]とはディミニッシュなんとなく想像できますか?答えは[減]です。そうディミニッシュコードはルート[ド]3rd[ミ♭]5th[ソ♭]すべて減三和音で出来ています。なのでディミニッシュ(ディミニッシュセブン)です。

まとめ

スケールからコードの読み方までお疲れ様でした。

スケールにはコードの構成音が必ず入っています。その構成音を見つけたらそれ以外は全部テンションです。そしてそれらすべての音は自由に使えますが、なれない間はテンションは、構成音にすぐに戻るという感覚で使うと無理がないメロディ作りが可能になります。

スケールは覚えるのではなくコードにあった音が使えるかどうか?です。と言っても実際は辺に黒鍵を多用しない限り多くの音が使えます。あとは実際に使ってみてその中に埋もれたメロディを掘り起こしてください。