DTM(デスクトップミュージック)における「バッファサイズ」は、レイテンシーやパフォーマンスに直接影響を与える重要な設定です。

本記事では、バッファサイズの調整方法や最適な設定値を見つけるための具体的な手順を解説します。

また、主要なDAW(デジタルオーディオワークステーション)ソフトウェアでのバッファサイズ設定の違いについても詳しく説明します。これにより、あなたの音楽制作環境を最適化し、クリエイティブな作業をスムーズに進めるためのヒントを提供します。

とりえあずこれがおすすめバッファサイズ

おすすめのオーディオバッファサイズ(buffer size)は次の通りです。

| レコーディング時 | 64〜128サンプル |

| ミキシング・マスタリング時 | 512〜1024サンプル |

もう少し詳しく解説していきます。

レコーディング時

- 64〜128サンプル

- 根拠: 低いバッファサイズはレイテンシを最小限に抑えるため、演奏や録音時の違和感を減らすことができます。特にリアルタイムでモニタリングしながらの演奏や録音において、遅延が少ないほどプレイ感が自然になります。

ミキシング・マスタリング時:

512〜1024サンプル根拠: ミキシングやマスタリングではリアルタイムの反応がそれほど重要ではないため、バッファサイズを大きくすることでシステムの安定性を向上させ、多くのプラグインを同時に使用してもCPU負荷を軽減することができます。

このことから、ソフトシンセを動かしながらプラグインもある程度動かす、そしてできればオーディオ録音もしたい!となるギリギリは256サンプルになります。

実際私がこのレビューブログを書いているときに設定しているのが256サンプルでなんとか使えるかな?という状態です。ただ、これらは使用するパソコンのCPUによっても変わってくるので、CPUパワーがある人はさらに小さい数値でもいけるかもしれません。

dtm バッファサイズ で音質は変わるのか?

結論から言えば音質が変わることはありません。ただバッファサイズが小さいことでエフェクトプラグインやソフトシンセ等の使用時にクリップノイズなどの不快なノイズが発生することがあります。

音割れ的な意味での音質の違いはありますが、それを除いた面でのバッファサイズの違いが音質に影響を与える可能性はゼロではなくても気にする必要はないと考えます。

バッファサイズとは何か?DTMにおけるレイテンシーとパフォーマンスの関係

鉄道の車両間の衝撃を緩和する装置のことを「バッファ」といいます。いわば衝撃を逃がすためのものです。用途としてはエアーキャップ(プチプチ)もバッファーになります。

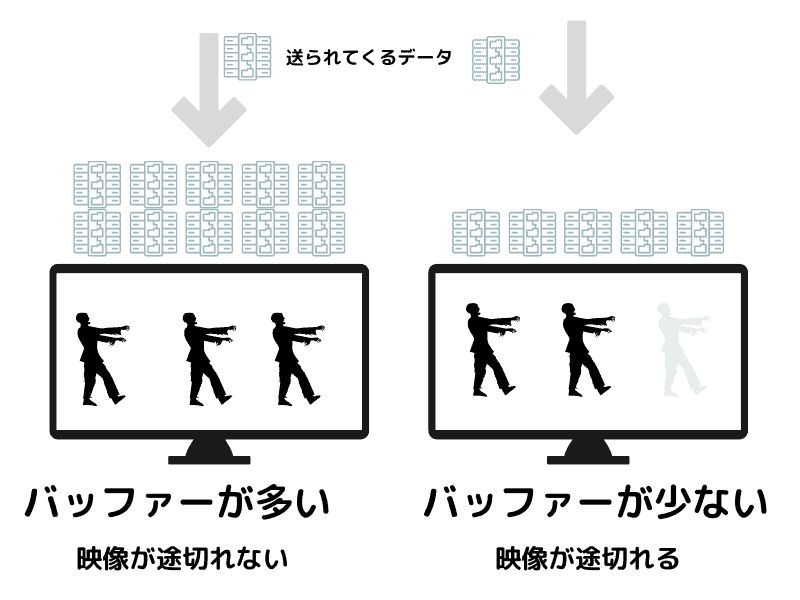

IT系ではたくさんのデータを送受信したときに処理時間や転送の速さによってタイミングが一致しない状態を補うために情報を一時的に保存できる記憶媒体や領域のことをバッファーと読んでいます。

一言で言えば、データを一時溜めておく場所です。

そのサイズ(大きさ)をどれくらい取るかというのがバッファサイズの考え方になります。

イメージとしてはNetfrixやHuluなどのネット番組も常にバッファにデータが先読みされている状態です。バッファにある程度データが先読みされているおかげで、ネットの転送速度に何かしらの影響があっても再生が止まらずに映画を楽しめるわけです

バッファサイズの単位はサンプルであり、

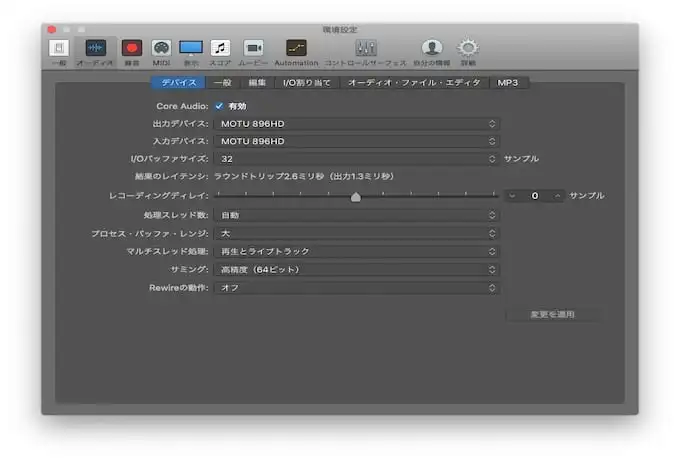

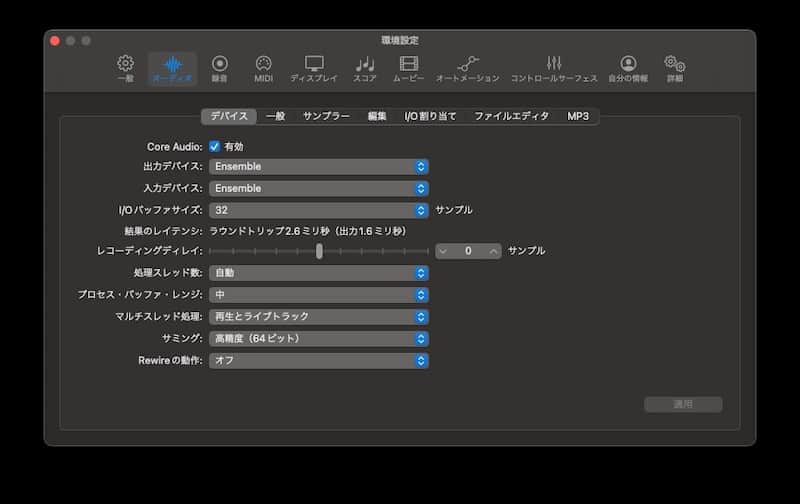

Logic Proでは32 64 128 256 512 1024というバッファーサイズを選択できます。このあたりはDAWによっても異なります。

バッファサイズとレイテンシーの関係性について

レイテンシーとはよく「遅れる」という意味で説明されることが多いのですが、それだとDelayと同じ意味で捉えてしまう人もいるのでもう少し具体的に説明すると、レイテンシーは「待ち時間」「反応時間」が正しい使い方です。

遅延という言葉も「ただ遅れるのではなく」「理由があって長引いてしまう」というのが遅延の意味です。

会社通勤時にで電車が遅れたときにもらう「遅延証明書」は本来の到着時刻が長引いてしまうのと同じ文脈です。

レイテンシーについては次の状態で感じることができるものです。

- MIDIキーボードの鍵盤を抑えてソフトシンセが発音するまでのライムラグ

- パソコンにギターを取り込むためにオーディオインターフェイスを使ったときに発生するライムラグ

- DAW経由でヘッドホンを使っているときに帰ってくるタイムラグ

これらのレイテンシーは「msec(ms:ミリセカンド)=1/1000秒」という単位で表されます。このレイテンシーを抑える役目がバッファーになります。

レイテンシーについて語られる時の多くは「音→オーディオインターフェイス入力→DAW→オーディオインターフェイス入出力」この流れに起きる再生のタイムラグがレイテンシーと言われています。

レイテンシーはオーディオインターフェイス規格等によっても変わってきます。現在最速の接続規格はThunderbolt3でUSB2.0と比較するとざっくりと83倍速いことになりますが、その速度面がそのままレイテンシーの差とはならず、オーディオインターフェイスに搭載されているエンジン等も大きく影響しています。

| USB2.0 | Firewire800 | USB3.0(3.1) | Thunderbolt2(3) | |

| 転送速度 | 480Mbps | 800Mbps | 5Gbps(10Gbps) | 10Gbps(40Gbps) |

バッファサイズを大きくする(変更)ことのメリット・デメリット

バッファサイズを大きくするとDAWなどで音が途切れることなくソフトシンセを発音させられる。つまりレイテンシーが低いということになりますが、その分CPUへの負担は大きくなります。

44.1kHzでバッファサイズを256にしたのを基本とした場合、それ以上に大きくした場合はCPUの負荷が下がりますが音のレイテンシーが発生します。この場合の遅延は次の内容に該当します。

- MIDIキーボードの鍵盤を抑えてソフトシンセが発音するまでのライムラグ

- パソコンにギターを取り込むためにオーディオインターフェイスを使ったときに発生するライムラグ

- DAW経由でヘッドホンを使っているときに帰ってくるタイムラグ

- ソフトシンセやエフェクトプラグインの使用数の増減

CPUの負荷が下がればソフトシンセやエフェクトプラグインの使用できる数が多くなる

バッファサイズを128より小さくすると、CPUへの負荷が高まりますが、遅延がなくなる

これは「命令によるレスポンス」の速さが問われるのでリアルタイムで演奏しながら録音する人などはバッファーサイズを小さくする方が最適ですが、逆に言うと鍵盤などのリアルタイム性のない打ち込みをする場合(マウスでステップ入力も含めて)はバッファーサイズを小さくする理由はありません。

マスタリングやミックスダウン時には

1024(最大)にするのがオススメ!

バッファサイズを小さいままDAW快適に動かす方法

多くのソフトシンセを立ち上げている状態ではバッファサイズを小さくするとCPUに負荷がかかります。

44.1kHzの環境では256くらいならなんとかなると言ってもタイトなギターカッティングをする人には違和感が残る可能性もあります。こういうときはDAWのフリーズ機能を使うことでソフトシンセを擬似的にオーディオ信号化してしまうことでCPUの負荷を減らせるので、バッファーサイズを小さくできます。

フリーズ機能は以下の通り

- CPU負荷をほぼゼロにできる

- フリーズしたトラックはボリュームとPANのみ変更可能

フリーズを解除する場合はフリーズボタンをオフにするだけです。

仮にバッファを小さくしたままでソフトシンセやプラグインの使用数を確保したい場合はCPU負荷逃しやフリーズ機能を使うとよいでしょう。

サンプルレートについて

CDのクオリティが44.1kHz、最近流行りのハイレゾは96kHzです。これをサンプルレートと言います。

つまり44.1kHzの場合一秒間に44100分割してデジタル録音(記録)しています。96kHzに関しては96000回に分けてデジタル記録していることになります。この数が大きければ大きいほど俗に言う「音質がよい=アナログである」という表現します。

バッファサイズの話と合わせると44.1kHzのサンプルレートでバッファーサイズ256にするのと512にする場合バッファーサイズが大きくなればCPU負荷は小さくなりますが、遅延は大きくなります。

サンプルレートが高くなればなるほどサンプルの精度はよくなるのでその分オーディオデータの容量が大きくなります。(実際はBitについてもデータ容量は違いますが、ここではサンプルレートにだけ注目します)(ちなみに44.1kHz/16bitのCDクオリティと呼ばれるフォーマットは5分でおよそ約50MBです)

なぜ高いサンプルレートはレイテンシーが低いの?

ソフトシンセが発音するデータをバッファに記録してから出力するのが基本です。逆にバッファがなければレイテンシーは存在しませんが、その分CPUには莫大な負荷がかかります。オーディオインターフェイスや最近のDAWにはレイテンシーを自動で調整してくれる機能もあります。

「サンプルレートは高ければ高いほどクオリティが高いのなら、レイテンシーはもっと負荷がかかりそうなイメージがあるけど、なんでサンプルレートが高いとレイテンシーは低くなるの?」という疑問を持つ人がいると思います。

バッファのサンプル数は周波数で割った数値だけレイテンシーが出てきます。

つまり256÷44100=0.05804988662132つまりミリセコンドに治すと5.8msです。これを96kHzの場合は256÷96000=0.02666666666667つまり2.6msということになります。

レイテンシーは入力と出力に現れるので実際はこれの2倍〜2.5倍くらいが感じるレイテンシーになります。

ASIOのオーディオバッファサイズについて

ネットを見ていると「ASIO おすすめバッファサイズ」という質問が見受けられますが結論から言えば、CoreオーディオであってもASIOであってもオーディオバッファサイズは同じです。

ASIOはWindowsのオーディオドライバ、Core AudioはMacのオーディオドライバというだけのフォーマットの違いになります。

ASIO (Audio Stream Input/Output)

ASIOは、Steinbergによって開発されたプロフェッショナルなオーディオドライバーで、主に以下の特徴があります:

- 低レイテンシー:ASIOは低レイテンシーを実現するために設計されており、リアルタイムの音楽制作や録音に適しています。オーディオ信号はWindowsのカーネルミキサーをバイパスし、直接オーディオインターフェースに送られるため、遅延が最小限に抑えられます (Sound Design Stack Exchange)。

- 安定性と同期:ASIOは正確な同期とクロッキングメカニズムを提供し、予期せぬ音飛びやドロップアウトが少ないことが特徴です (Audio Science Review)。

- 音質への影響:基本的に、ASIOとWDM/DirectSoundの間で音質の違いはないとされています。ただし、ASIOは高品質な同期機能を持っているため、特定の状況ではわずかな音質向上が感じられることがあります (Audio Recording) (Audio Science Review)。

Core Audio

Core Audioは、Appleによって開発されたMac用のオーディオドライバーで、以下の特徴があります:

- 低レイテンシー:Core Audioも低レイテンシーを実現するために設計されています。アプリケーションからのオーディオ信号は直接オーディオデバイスに送られ、高速なオーディオ処理が可能です (Audio Science Review)。

- 高い互換性と統合性:Core AudioはMac OSに深く統合されており、ハードウェアとソフトウェアの互換性が非常に高いです。これにより、ドライバのインストールや設定の煩雑さが減少します。

- 音質への影響:Core Audioも非常に高品質なオーディオ処理を提供し、通常の使用では音質に関する問題はほとんど報告されていません。32ビット浮動小数点での処理が可能で、音質の維持に役立っています (Audio Science Review)。

結論

ASIOとCore Audioのどちらが音質が良いかという質問には明確な答えが出しにくいですが、以下の点を考慮すると良いでしょう:

- プラットフォームの特化:ASIOはWindowsに最適化されており、Core AudioはMacに最適化されています。それぞれのOSで最高のパフォーマンスを発揮するよう設計されています。

- 使用環境:リアルタイムの音楽制作や録音など、低レイテンシーが求められる環境では、どちらのドライバーも優れたパフォーマンスを提供します。

- 音質の差:一般的には、ASIOとCore Audioの間に顕著な音質の差はないとされています。どちらも高品質なオーディオ再生と録音を提供しますが、特定の環境やハードウェアによってはわずかな違いが感じられるかもしれません (Audio Science Review) (Audio Science Review)。

最終的には、使用するOSとオーディオインターフェースの組み合わせに応じて最適なドライバーを選ぶことが重要です。

これらのことからASIOもCoreAudioもおすすめのバッファサイズは基本的に同じであると言えます。

まとめ

- バッファ(データを一時溜めておく場所のことサイズはDAWによって異なるが32〜2048)

- レイテンシー(実行命令だしてそれが実行されるまでのタイムラグ)

- サンプルレート(1秒間に分割する数)

バッファサイズはミックスと製作時によってわけるのがベストな選択です。44.1lkHzの場合256くらいならば問題ないと書いていますが、それはあくまでリアルタイムによる入力です。リアルタイムにしないのであればバッファーの設定をそれほどシビアに考えなくてもよいです。

最近ではバッファサイズを4まで小さくできるものがあります。タイトな演奏を意識したい人にとってはほぼレイテンシーなしといえるものかもしれません