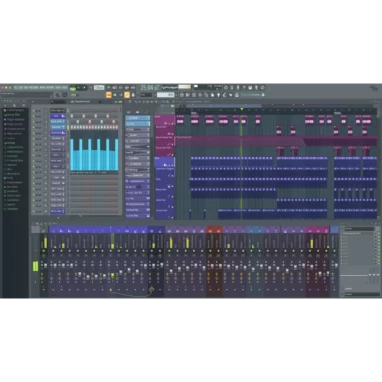

DTMを始めるにあたってどのソフト(DAW)が良いのか?というのはDTMerの卵さんたちの悩みどころのひとつ。

ここでは近年特に人気の高いDAWソフト上位10位の有償DAWの価格や機能について調べ、それらがDTMを始めたいと考えている初心者の参考になるようまとめました。

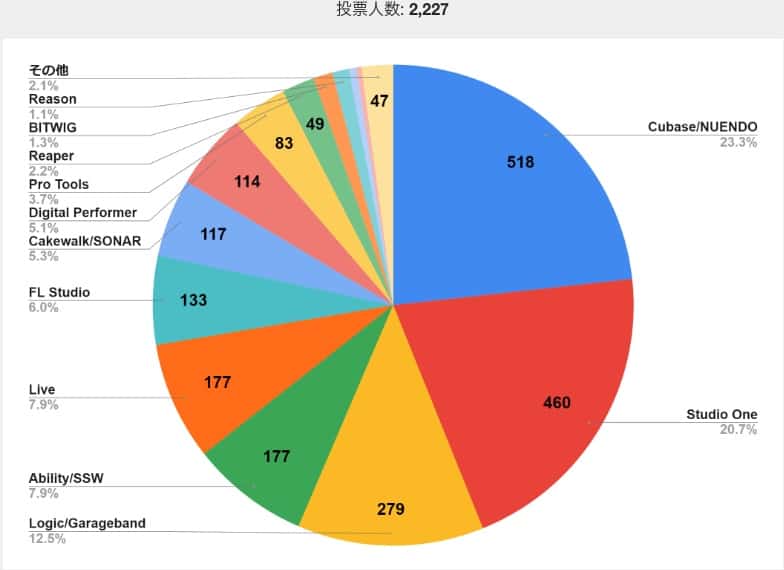

DAWのユーザー数について

DTMステーションの調査によると、人気のDAW(デジタルオーディオワークステーション)のランキングで、Cubase/Nuendoがトップに位置しています。

次いでStudio One、Logic Proと続きます。この記事では、トップ10にランクインしたDAWの中からCakewalkとReaperを除く8つのDAWに焦点を当て、それぞれの価格や機能について詳しく見ていきます。

この調査では、各DAWの特徴やユーザーにとっての魅力、価格設定などを比較し、音楽制作におけるそれぞれのDAWの立ち位置を明らかにします。これにより、音楽制作に最適なDAWを選ぶ際の参考になることを目指しています。

アップデート&アップグレード、クロスグレードの違いについて

DAW購入に関して今後覚えて置きたいのがアップデート、アップグレードそしてクロスグレードの意味についてです。

| 用語 | 例 | 意味 | 目的 | 通常の料金 |

|---|---|---|---|---|

| アップグレード (Upgrade) | ArtistからPro版へ | 既存バージョンからより高度または上位のバージョンへの移行 | より多くの機能、プラグイン、サポートを利用可能にする | 追加料金が発生する |

| アップデート (Update) | 10→10.2 | 現在のバージョンに対する改善や修正(バグ修正、セキュリティ強化など) | ソフトウェアの安定性と性能を向上させる | 無料 |

| クロスグレード (Crossgrade) | 異なるメーカーの同等のソフトウェア製品への移行 | 異なるソフトウェア製品の経験を活かして新しいDAWに移行する | 通常、割引価格 |

アップデートにはメジャーアップデートマイナーアップデートの2つがあります。多くの場合、小数点によるアップデートがマイナーアップデート、10から11に変わる場合をメジャーアップデートといいます。

マイナーアップデートは基本無料で行われることが多いですが、DAWによってはマイナーアップデート(10.0を10.5にする場合)アップデート代金が発生する場合があります。

Logic ProなどはCubaseのようにグレードが分かれているわけでないので、ップグレードはありません(GarageBandはLogic Proの入門モデルという考え方もできますが、アップグレードが適用されるようなサービスはないので、アップグレードには該当しません)

クロスグレードは主に別のDAWから乗り換えを意味します。ただ、すべてのDAWでクロスグレードが適用されるとは限りません。

DAWアカデミック版と意外と知らない落とし穴について

アカデミック版は、学校に通っている方が特別価格で購入できる「学割」版のことを指します。

対象者は学生限定、または教職員も含まれることがあり、メーカーによって異なります。

学生の場合、小中高大学と学校別に指定されている場合が多く、年齢制限があるケースもあります。

アカデミック版の年齢は主に次のようになります。

アカデミックパッケージは、学校・文部科学省・教育委員会・教育研究所・博物館・公民館・図書館などの教育機関・施設、職業能力開発校などの職業能力開発促進法に規定される各種の職業訓練施設、文部科学省が所管する独立行政法人(理化学研究所など)が購入する際や、それらの施設等の教職員や児童・生徒・学生が個人で購入する場合に適用される。

引用元:アカデミック

パッケージより

アカデミック版についてはメーカーによって年齢設定が異なります

| DAWの種類 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | 大学生/専門 |

|---|---|---|---|---|

| Cubase ProおよびSteinberg製品全般 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| ABILITY 4.0 Pro(Elementsを含む) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| DP11 (Digital Performer 11) | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |

| Live 11 Suite(Standardを含む) | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |

| Reason 10 | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |

| ReCycle 2.2 | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |

| ProTools(Sibeliusを含む) | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |

| StudioOne6 | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |

これらは公式サイト等より調べた内容です(本記事最後にそれらのURLを記載しています)が、内容が変更される可能性もあります。店員であってもアカデミック版の内容についてはすべて把握していない可能性もあるので、わからない場合はサポートに問い合わせるのが一番です。

アカデミック版(学割)についての注意点

アカデミック版は主に教育目的での使用を前提としており、商業利用には制限があります。商業的な活動を行う場合は、通常版へのアップグレードが必要になることが多いです。

参考URLSteinberg アカデミック版製品

違反した場合の対応: もしアカデミック版を使用して商業利用を行った場合、法的措置が取られることは少ないとされていますが、ライセンス違反となります。実際に商業的に成功した場合は、製品版を購入することが推奨されます。

黙っていればわからないんじゃない?確かにその通りです。しかし、ここにどのようなモラルを持って音楽と接するのかどうか、学生さんの場合、親はその価値観をどう判断するのか、しっかりと話し合う必要がありますね。

もちろん学生さんであってもアカデミック版以外(通常版)を購入すれば商業利用は可能です!

真剣にプロの道を目指すならば、自分たちに与えられている権利も明確に理解しておきたいところです。

追記2024-01-29

ライセンス違反を明記しているのは、

Studio Oneの場合はアカデミック版による商業利用の規約はとくにないとのことです。

アカデミック版について

MI7楽割アカデミック・プログラムは、音楽/芸術の未来を担う学生/教職員個人のための優遇購入制度です。

- アカデミック版は内容物およびソフトウェア自体の機能は通常版と同様のお得な商品です。

- 使用期間の制限等はございません(学校卒業後も継続してご使用いただけます)。

- アカデミック版も、通常版と同様に新バージョンへのバージョンアップ・サービス等が適用されます。

- 1ユーザーにつき1ライセンスの許諾とさせて頂きます(インストールは5台のコンピューターまで可能)。

- アップデートおよびメンテナンス等のサポートは通常商品と同様に行われます。

- 購入されたアカデミック版は、第三者への譲渡、転売、再版は認められません。

アカデミックの対象条件や使用申請は、以下のリンクよりご確認ください。

MI7 JAPAN – PreSonusアカデミック・プログラム

※中学生以下の学生様は対象外となります。何卒ご了承ください

引用元:PreSonusアカデミックより

STEINBERG Cubase Pro/Artist 13

| 項目 | 価格 |

|---|---|

| 通常購入価格 (Pro) | ¥64,000 |

| アカデミック購入価格 (Pro) | ¥44,000 |

| 通常購入価格 (Artist) | ¥36,300 |

| アカデミック購入価格 (Artist) | ¥24,200 |

| 通常購入価格 (Elements ) | ¥11,000 |

| アカデミック購入価格 (Elements) | ¥8,800 |

| ProとElementに限り60日間無償でお試し版あり |

STEINBERG Cubase Pro/Artist 13 推奨使用環境

| 項目 | Windows | macOS |

|---|---|---|

| OS | Windows 11 Version 22H2 (以降), Windows 10 Version 22H2 (以降) | macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey |

| Apple シリコン Mac | – | Native App, Rosetta 2 App |

| CPU (Windows) | Intel® Core™ i5 (第4世代) / AMD Ryzen™ | – |

| CPU (Mac) | – | Intel® Core™ i5 (late 2015 or later) or Apple silicon |

| CPU コア | 4 以上 | 4 以上 |

| RAM | 8 GB | 8 GB |

| ディスク空き容量 (コアインストール) | 1 GB | 1 GB |

| ディスク空き容量 | 75 GB | 75 GB |

| ディスプレイ解像度 | 1440 x 900 | 1440 x 900 |

| グラフィック (Windows) | Windows 10 対応グラフィックボード, AMD R, RX シリーズ以降, NVIDIA Series 700 以降 | – |

| グラフィック (Mac) | – | Metal 対応グラフィックカード |

| オーディオデバイス | OS 対応, ASIO 推奨 | OS 対応 |

| ライセンス管理 | Steinberg Licensing (account based) | Steinberg Licensing (account based) |

| インターネット環境 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 | インストーラーのダウンロード, ライセンスアクティベーション, ユーザー登録等 |

| ご注意 | 32ビットプラグイン非対応。Microsoft 基本ディスプレイドライバー非推奨。 | 32ビットプラグイン非対応。Apple シリコン Mac では VST 2 プラグインは Rosetta 2 のみ。 |

Cubase Proは5つのグレードに分けられており、それぞれで搭載されている機能が異なります。

| グレード | 内容 |

|---|---|

| Cubase Pro | プロフェッショナルレベル、経験豊富なユーザー、上位レベル |

| Cubase Artist | 中間レベル、ある程度経験を持つユーザー、中級者向け |

| Cubase Elements | エントリーレベル、初心者向け、基本レベル |

| Cubase AI | オーディオインターフェイス等のバンドル版(YAMAHA) |

| Cubase LE | バンドル版(他社) |

Proがすべての機能を搭載したもの、ArtistはProの機能を一部省略したもの、Elements以下に限っては「Cubaseとはこういう感じのDAWですよ」という雰囲気はわかるものの、機能が限定されすぎているのでオススメはできません。

なので実質ProかArtistの二択で考えるのがよいでしょう。

ProとArtistの違い

ProとArtistにはそれぞれに違いがありますが、これからDTMを始めようと考えている人にとっては下記の違いが一番参考になります。

| 機能 | Cubase Pro 13 | Cubase Artist 13 |

|---|---|---|

| VCAトラック | 256 | なし |

| VSTインストゥルメント数 | 4 | 4 |

| インストゥルメントのサウンド数 | 3000以上 | 2600以上 |

| VSTオーディオエフェクトプラグイン数 | 87 | 62 |

| 最大入出力数 | 256 | 32 |

| グループチャンネル数 | 256 | 32 |

| インストゥルメントスロット数 | 64 | 32 |

| プロジェクトからトラック読み込み | あり | なし |

| プロジェクトロジカルエディター | あり | なし |

| プロジェクトブラウザー | あり | なし |

| スコアエディター | Advanced | Basic |

| コードアシスタント近接モード | あり | なし |

| エクスプレッションマップ | あり | なし |

| MusicXML読み込み/書き出し | あり | なし |

| タイムワープ | あり | なし |

この機能の中で特に初心者に役立つ機能がコードアシスタント近接モードです。これは音楽理論の一つであるコード進行がわからない人であっても、音楽的に成り立つコード進行をアシストしてくれる機能です。

コードアシスタント近接モードとは

コードアシスタント近接モードは、Cubase Proに特有の機能で、ハーモニーの法則に基づいてコード進行を作成する際に役立ちます。この機能は、コードを選択した際に、そのコードに基づいて音楽的に合うコードをグラフィカルに提案します。これにより、作曲過程でコードの選択や変更を容易に行えるようになります。Cubase Artistにはこの機能は含まれていないため、コード進行の作成においてCubase Proはより多様な支援を提供します

プロの作曲家であってもコードアシスタント機能はとても魅力的な機能と感じている人は多いでしょう。

Cubase購入のメリット・デメリット

| Cubase のメリット | Cubase のデメリット |

|---|---|

| ユーザー数が多い | アップデートの価格がやや高い |

| コードアシスタント機能が便利 (Proのみ) | 付属の音源のクオリティがやや低い(主観) |

| 大手量販店及びECサイトでも購入できる |

機能面に関してはオーディオインターフェイスが対応していれば32bit録音ができるのは大きなメリットです。例えば、32ビットフロート形式での録音では、レベルが少しオーバーしてしまった場合でも大丈夫です。

32ビットフロートは非常に広いダイナミックレンジを持っているため、通常のレベルオーバーではクリッピングが発生しない可能性が高いです。ただし、あまりにも大きなオーバーレベルは避けるべきで、適切なレベルで録音することが望ましいです。

レベル管理がやりやすいというのが魅力になります。次の2つは32bit録音に対応しているオーディオインターフェイスです。

デメリットとしてはアップデート費用が高いこと、

Cubaseのガイドブック(教則本)について

Cubaseでリリースされいているガイドブックで人気なのは以下の2冊、この2冊に絞った理由は現在Cubaseの最新版は13ですが、ガイドブックは12までしかリリースされていないからです。

また、これらの教則本で基礎的な部分は学べますが、13から操作方法の仕様が変わった箇所があるという声もありますので、臨機応変に覚えていきたいところです。

Presonus StudioOne 6.5

| 項目 | 価格 |

|---|---|

| 通常購入価格 (Professional) | ¥52,800 |

| アカデミック購入価格 (Professional) | ¥26,950 |

| 通常購入価格 (Artist) | ¥13,200 |

| アカデミック購入価格 (Artist) | ¥6,820 |

| サブスクリプション/月間購入価格 (Studio One+ ) | ¥2,090/月 |

| サブスクリプション年間購入価格 (Studio One+ ) | ¥22,000/年 |

| StudioOne (Prime) | 無償 |

Presonus StudioOne 6.5 推奨使用環境

| 項目 | Mac® | Windows® |

|---|---|---|

| オペレーティングシステム | macOS 10.14以降(64-bit) | Windows 10以降(64-bit) |

| CPU | Intel® Core™ i3プロセッサー以上またはAppleシリコン(M1/M2/M3チップ) | Intel Core i3またはAMD® A10プロセッサー以上 |

| RAM | 4GB(8GB以上推奨) | 4GB(8GB以上推奨) |

| インターネット接続 | 必要(インストールとアクティベーションに) | 必要(インストールとアクティベーションに) |

| ハードドライブスペース | 40 GB | 40 GB |

| ディスプレイ解像度 | 1366 x 768以上(高DPI推奨) | 1366 x 768以上(高DPI推奨) |

| タッチ操作 | マルチタッチに対応したディスプレイが必要 | マルチタッチに対応したディスプレイが必要 |

急成長を遂げているpresonus社のDAW動作が他のDAWと比べて軽く、音質も良いとされているためプロからアマチュアまで使うユーザーが増えている人気のDAWです。

元々はCUBASEの開発陣が独立して立ち上げたDAWであり往年のDAW(CUBASE、Logic Pro,Digital performerなど)と比べると動作が機敏なのが大きな特徴です。

proとArtistの違い

ProとArtistの違いは数多くありますが、その中でも初心者がDAW選択のポイントとなるのは次の表にまとめました。

| Professional | Artist |

|---|---|

| 業界標準ピッチ編集ソフトMelodyneEssentialが付属 | 1ヶ月だけ使用できるMelodyneEssentialが付属 |

| ビデオトラックが搭載 | ☓ |

| アレンジのバリエーションを作成できるスクラッチパッド機能 | ☓ |

| コード進行の制作をアシストしてくれるコードトラック | ☓ |

| 楽譜を扱えるスコア表示 | ☓ |

| エフェクトプラグインを並行処理できるSplitter機能 | ☓ |

| マスタリング機能 | ☓ |

| ライブパフォーマンス機能 | ☓ |

| 付属音源の容量 16.68GB ループ素材 10.5FB | 1.68GB 1.7GB |

| 52,800円 | 13,200円 |

DTMを始めるにあたってどちらが良いか?と言われると金銭面の余裕があるならば、Professionalの方が機能面圧倒的に優れています。ただ、ArtistからProfessionalにアップグレードする価格なのですが、実はArtistからProfessionalにアップグレードしてもProfessionalの価格は同じなので、いつかアップグレードしたいと思っている人には嬉しい価格設定です。

| Professional | Artist |

|---|---|

| 52,800円 | 13,200円 |

| 39,600円 | |

| 52,800円 |

StudioOne 6.5 購入のメリット・デメリット

| StudioOne のメリット | StudioOne のデメリット |

|---|---|

| 動作が軽い | 付属の音源のクオリティがやや低い |

| MelodyneEssentialが付属(Proのみ) | |

| オーディオインターフェイスが対応していれば 32bit録音が可能 | |

| マスタリング機能が充実 | |

| Splitterがすごい(初心者には高機能) |

おそらく今リリースされているDAWの中で一番軽いと思います。Studio Oneを触ったあとにLogic Proを触るとそのもっさり感は少しストレスに感じるほどです。

またCD制作をやっていきたい人にはStudio Oneのマスタリング機能はとても魅力的です。正直この部分に関しては他のどのDAWよりも使いやすいとすら言えます。

ただ、付属の音源のクオリティがいまい一つという声があり、それに関して私も同意見なので付属音源への期待はあまりしない方がよいでしょう。

またPresonusはオーディオインターフェイスも開発しているので、同メーカーで揃えることによる安定性のメリットも若干期待できます。

Studio Oneのガイドブック(教則本)について

現在リリースされているStudio Oneのガイドブックの中でバージョン6に対応している教則本は次の一冊のみです。

基礎的な使い方から内容までしっかりと覚えたい人にオススメです。

Apple Logic pro11.2

| Mac版 | ipad版 | |

|---|---|---|

| 価格 | 買い切り ¥30,000 | サブスクリプションサービス ¥700/月 ¥7,000/年 |

Apple Logic pro11.2推奨使用環境

| 項目 | 条件 |

|---|---|

| OS | macOS Ventura 13.5以降 |

| ストレージ空き容量(最小構成) | 6GB |

| ストレージ空き容量(最大) | 72GB |

| Logic Remote 最低システム条件 | |

| iPad | iPadOS 14.0以降 |

| iPhone | iOS 14.0以降* |

| iPod touch | iOS 14.0以降* |

| *特記事項 | Smart Control、サウンドライブラリの操作、 スマートヘルプ、フルミキサー、 プラグインコントロールへのアクセスはiPadのみ対応 |

Logic ProはAppleが提供するプロフェッショナルなデジタルオーディオワークステーション(DAW)です。メジャーなDAW(この記事の中で紹介している)の中で一番価格が安いのが特徴です。

豊富なバーチャルインストゥルメント、エフェクト、ループなどが含まれており、多彩なジャンルの音楽制作に対応しています。また、MIDI編集、オーディオ録音、スコアエディターなど、高度な機能も提供。Macユーザーに特に人気があり、プロフェッショナルから初心者まで幅広く利用されています。

Logic Pro購入のメリット・デメリット

Logic Pro10.8.1のメリット・デメリットは次のようになります。

| Logic Proのメリット | Logic Proのデメリット |

|---|---|

| アップデート料金が無料 | Mac専用: Windowsでは使用できず、Macユーザーに限定される。 |

| 豊富な機能: 70以上のエフェクト、数千のループ、多数のインストゥルメントを含む。 | 初期学習曲線: 豊富な機能のため、すべてを使いこなすには時間が必要。 |

| Apple製品との連携: iPad版で使える | システム要件: 最新または高性能なMacが必要で、一部の古いモデルでは最適に動作しない。 |

| izotopeのようなマスタリング機能が追加 | |

| 32bit録音が可能になった。 |

他のDAWではアップデート料金がかかるのに対してLogic proはアップデート料金がかかりません。

またLogic Proはマイナーアップデートであっても他のDAWと比べるとアップグレード並みに機能を盛り込んでくるので有名です。

とくに、10.8.1ではizotopeのOzoneのようなAIマスタリング機能が追加されたので、専用のソフトを購入しなくても各メディアで音負けしないようなミックスサウンドをかんたんにできるのはミックスに不慣れな人に心強い機能です。

また多くのDAWが32bit録音に対応しているのに対してLogic Proは24bit録音まででしたが、10.8.1になって32bit録音に対応しました。

さらにipad版がリリースされました。こちらは1か月間700円、または年間7,000円のサブスクリプションサービスとなっています。近年はタブレットでDTMをやっている人も多くなってきているので、そのような環境の人には最適です。

ただ、Mac専用アプリであるLogic Proとまったく同じというわけではなさそうなので、そのあたりで注意が必要ですし、リリースして間もないためまだネット上ではあまり情報がありません。

Logic Proには学割はありませんが、他の映像制作ソフトを一緒になったバンドルセットがあります。映像制作等をしない人にはあまり価値はありませんが、少しでも興味がある人にとってFinal Cut Proがセットになったバンドルセットはかなりお買い得です。

またLogic Proは大手量販店で購入できないため、ポイントを使った決済及びキャッシュバックが受けられないのは購入時のデメリットのように思うかもしれませんが、itunesカードを使って購入することができ、そのitunesカードは安く購入できる裏技(合法)があります。その場合最大7000円近く安く購入できます。

関連記事

Logic Pro ガイドブックについて

現在リリースされいているLogic Proのガイドブックは最新版であるLogic Pro10.8.1に対応した教則本はまだリリースされていません。

すべてが網羅されているに越したことはありませんが、下記の3冊であれば、Logic Proを使った基礎的な作曲方法は十分に理解できます。

INTERNET ABILITY5.0

| 項目 | 価格 |

|---|---|

| パッケージ版(Pro) | ¥59,400 |

| ダウンロード版(Pro) | ¥45,100 |

| アカデミック版(Pro) | ¥41,800 |

| パッケージ版(Elements) | ¥36,300 |

| ダウンロード版(Elements) | ¥26,950 |

| アカデミック版(Elements) | ¥24,200 |

| StudioOne (Prime) | 無償 |

INTERNET ABILITY5.0 推奨使用環境

| 項目 | 推奨環境 |

|---|---|

| 対応OS | Windows 10(64bit, 32bit)、Windows 8/8.1(64bit, 32bit)、Windows 7(64bit, 32bit)、Windows Vista(64bit, 32bit)※日本語版OSのみ対応 |

| CPU | Intel/AMDデュアルコアプロセッサー以上 |

| メモリ | 2GB以上 |

| ディスプレイ解像度 | 1280×800ドット以上、フルカラー |

| ハードディスク空き容量 | ABILITY Pro:16GB以上、ABILITY:3GB以上 |

| 対応MIDI音源 | GM/GM2/GS/XG |

| 製品インストール | DVD-ROM ドライブが必要 |

| 音楽CD作成 | CD-R/RW ドライブ、Windows Media Player 11以降(推奨:12以降)が必要 |

| アクティベーション | PC本体でのアクティベーション:インターネット接続環境(FAX/郵送も可)、USBメモリでのアクティベーション:USBメモリ、インターネット接続環境が必須 |

ProとElementsの違い

両者共通の機能として、64ビットdouble内部処理、

8、16、24bit、32bit float/192kHzまでのAUDIOフォーマットに対応しているため音質には定評があります。

またそれぞれの機能の違いは次のようになります。

| 機能・特徴 | Ability Pro | Ability Elements |

|---|---|---|

| GROUPトラック | 無制限 | 制限あり |

| FOLDERトラック | 無制限 | 制限あり |

| VCAフェーダートラック | あり | なし |

| ミキサー機能 | 高度(チャンネルリンク、ヒストリー機能など) | 基本 |

| プラグインエフェクト数 | 54種類 | 38種類 |

| VSTインストゥルメント数 | 13種類 | 3種類 |

| 外部出力ポート数 | 16ポート | 制限あり |

| 外部入力ポート数 | 8ポート | 制限あり |

| VSTインストゥルメント最大同時使用数 | 64 | 16 |

| ノートエクスプレッションエディタ | あり | 制限あり |

初心者の購入のポイントは、VSTインストゥルメントの数です。これは内蔵されているソフト音源の数です。

Proは13種類に対してElementsは3種類のみ、3種類というのは正直少ないです。色々な音源バリエーションがあったほうが曲のバリエーションも広がります。またPro版のみ音質と操作性で定評のあるIk Multimediaのドラムやベース音源がが内蔵されています。

ABILITY購入のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 公式サイトで詳しい動画コンテンツが多い | Windows版のみ |

| 音質が優れている | 付属のAMS音源のクオリティが低い |

| 10万円相当の音源やエフェクトプラグインが付属(Proのみ) | ユーザーがまだ少ない |

| CHORD PAD機能による作曲アシスタント機能 | |

| 純国産メーカー |

初心者におすすめできるメリットしては、公式サイトで詳しい動画コンテンツが多数上げられていることです。またPro版のみですが、Ik MultimediaのModoBassSEやModoDrumSE、SampleTank 4 SE、AmpliTube 5 SEが内蔵されているため、最初からかなり高品質なトラックを作成できます。

現在ユーザー数が4位ということで着実に数を増やしてきてはいるものの、プロのユーザーでメインで使っているという話はあまりききません。

ただ機能的には確実にLogic ProやCubaseなど大御所のDAWに負けず劣らずの内容なのは間違いありません。

ABILITYガイドブックについて

最新の5.0より一つ前の内容のものになります。しかし、基本的な動作方法や使い方を覚える分には十分な内容です。

Ableton Live

| 項目 | 価格 |

|---|---|

| Live 11 Suite | |

| Live 11Standard | |

| Live 11 Intro | |

| StudioOne (Prime) | 無償 |

Ableton Live 推奨使用環境

| 要件 | Windows 10/11 | MacOS 11 Big Sur以降 |

|---|---|---|

| OSバージョン | Windows 10 (22H2) または Windows 11 (22H2以降) | MacOS 11 Big Sur以降 |

| プロセッサー | 第5世代インテル® Core™ i5 または AMD Ryzen | Intel Core i5 または Apple M1 |

| RAM | 8GB | 8GB |

| ディスプレイ解像度 | 1366×768 | 1280×800 |

| オーディオハードウェア | ASIO互換(Link使用時に必要) | Core Audio準拠のオーディオインターフェイス推奨 |

| インターネット接続 | Liveのオーソライズ時に必要(高速推奨) | Liveのオーソライズ時に必要(高速推奨) |

| システムドライブ空き容量(基本インストール) | 約3GB(8GB推奨) | 約3GB(8GB推奨) |

| システムドライブ空き容量(サウンドコンテンツ) | 最大76GB | 最大76GB |

Ableton Liveは他のDAWとは少し異なるGUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)をもったDAWです。

その目的は、好きなリズムやループ素材を自分の好きなタイミングで発音させるポン出しと呼ばれる機能に優れているオーディオ(MIDI)素材から楽曲を作るDJスタイルを得意とします。

EDMやFuture系の最新のダンスサウンドを作り込みたい人にはLiveの独自性の機能は世界中のユーザーから高く評価されています。

Intro、Standard、Suiteの違いについて

Ableton Live 11には、入門(Intro)、基本(Standard)、完全版(Suite)の3つのグレードが存在し、それぞれ異なる機能と用途を持っています。以下に各グレードの機能を簡単に解説します。

| インストゥルメント | 5 | 11 | 20 |

| Pack | 4 | 14 | 32 |

| オーディオエフェクト | 20 | 35 | 58 |

| MIDIツール | 0 | 12 | 14 |

| MIDIエフェクト | 11 | 12 | 14 |

| Modulators | 2 | 6 | 6 |

インストゥルメントは主にピアノやドラムといった楽器系の音源がいくつあるのか?ということです。

Introは5しかないので、すぐに物足りなさを感じることになります。なので、DTMを長く楽しみたい!という場合、選択肢はStandardからの方がオススメです。

| 機能/エディション | Intro | Standard | Suite |

|---|---|---|---|

| オーディオトラック/MIDIトラック | 16 | 無制限 | 無制限 |

| 最大シーン数 | 16 | 無制限 | 無制限 |

| センドトラック/リターントラック | 2 | 12 | 12 |

| オーディオ入力(モノラル) | 8 | 256 | 256 |

| オーディオ出力(モノラル) | 8 | 256 | 256 |

オーディオトラック数でみても、Introの16というのは一見少なくはないかもしれませんが、少し音に拘りだすと16はあっという間に消費してしまう数なので、とてもDTMを長く楽しめる数値ではありません。

それ以外の機能に関しても違いはありますが、Ableton LiveでDTMを始めたい!という人にはStandard以上がオススメです。

Ableton Liveの購入のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 直感的な操作性 | 楽譜機能がない |

| 独自性の強い機能 | ARA機能が使えない |

| ポン出し機能が優れている | |

| PUSHが使える |

オーディオ素材(ループ素材)を自由にポン出しできる直感的な機能に、他にはないエフェクトプラグイン、これらの機能は最新の音楽ジャンル等に向いている機能です。

しかし、多くのDAWで採用されているARA機能が使えないのはネガティブなポイントになるかもしれません。

3分のボーカルレコーディングをしたものをピッチ編集ソフトのMelodyne等で編集したい場合、実時間をかけてMelodyneに読み込ませることになります。しかしARA機能はそれらを瞬時に読みませることができるのが分かりやすい特徴といえます。

また、楽譜機能がないためスコア表示ができません。このあたりはピアニストやクラシック出身者にとっては使いにくい印象があるかもしれません。

しかし、Ableton Liveはそのような古い概念にとらわれずに新しい発想力で動かすDAWのため、割り切ることで新しい音楽に出会える可能性が高いです。

その可能性を拡張するのがMIDIコントローラーであるPUSHです。PUSHは64のパッドを使ってAbleton Liveの機能を管理できる素晴らしいツールです。

これを使えば鍵盤がまったく弾けない人であってもメロディを演奏して打ち込むことや、PUSHのパッドを使ってドラムを演奏及び録音することもでき、それらをリアルタイムで変更していくことができます。

Ableton LiveはPUSHがなくても普通のMIDI入力機器(鍵盤/コントローラー)でも自由に扱えますが、PUSHを使えば常識という範囲を超えたフレキシブルな音楽制作が可能になります。

まもなくPush3リリースされる予定ですが、3はもはやPushの一つで完璧に楽曲を作り上げられるようになっています。しかし、その分価格は高価でとても初心者におすすめできるものではないため、MIDIコントローラーだけの機能で十分の場合Push 2がオススメです。

Image-Line Software FL Studio

| エディション | 価格(税込) |

|---|---|

| Fruity | ¥22,000 |

| Producer | ¥37,400 |

| Signature | ¥44,000 |

| All Plugins Edition | ¥73,700 |

公式サイトの価格より抑えられているので、購入は公式以外の方がお得感があります。

| エディション | 価格(税込) | Amazon | サウンドハウス |

|---|---|---|---|

| Fruity | ¥22,000 | ¥17,600 | ¥20,800 |

| Producer | ¥37,400 | ¥29,920 | ¥22,880 |

| Signature | ¥44,000 | ¥33,000 | 33,800 |

| All Plugins Edition | ¥73,700 |

FL Studio 21 推奨使用環境

| 項目 | 推奨環境 |

|---|---|

| OS | Windows: Windows 10, 11 (64ビット) macOS: macOS 10.13.6 High Sierra 以降 |

| CPU | Windows: Intel または AMD (ARM ベースのCPUは非対応) macOS: Intel または Apple Silicon |

| メモリ | 4GB 以上のRAM |

| ストレージ | 4GB 以上の空き容量 |

| ディスプレイ | XGA 以上の解像度 (SXGA 以上を推奨) |

| オーディオ | 対応するオーディオインターフェイス |

| インターネット | インターネット接続環境 (ダウンロード、アクティベーション、アップデートに必要) |

FL Studio アカデミック版(学割)についての注意点

FL Studioについて学割制度があることは公式サイトに記載されています。しかし、日本のECサイト及び代理店(フックアップ)で学割購入及び、年齢などの詳細について記載されているページは現在ありません。

そこで代理店であるフックアップに問い合わせたところ、日本ではFL STUDIOのアカデミック版は用意されていないという内容で返信をいただきました(本文を直接載せられないため一部表現を変更しています)

スウェーデンの通販サイトswedenmidimusicには「FL Studio 21 Signature Bundl. Ac. DL」という商品名でFL Studioのアカデミック版があります。価格は2,895 スウェーデン・クローナ、日本円で¥41,070.60 (1月28日 9:52 UTC )

Signature Bundlの価格は日本円で¥44,000円(代理店フックアップ価格)、ECサイトでは平均で¥33,000、このサイトが日本の学生でも購入できるのか未確認ですし、そもそも国内で購入した方が安いのであまり海外のアカデミック版を購入するメリットはないように感じます。

Fruity〜All Plugins Editionの違いについて

FL Studioのグレードの違いには独特の表現が使われています。

| エディション | 特徴 | |

|---|---|---|

| Fruity Edition | 入門モデル | オーディオ録音や編集機能は含まれず MIDIとシーケンス機能はフルに利用可能、基本的なプラグインとエフェクトが含まれる |

| Producer Edition | 中級モデル | Fruity Editionの機能に加え、オーディオ録音と編集機能が含まれる より多くのプラグインとエフェクトが利用可能 |

| Signature Edition | 上級モデル | Producer Editionの全機能に加え、追加のプラグインとエフェクトが含まれる より専門的な音楽制作に適したエディション高度なサウンドデザインとミキシングが可能 |

| All Plugins Edition | 最上位モデル | FL Studioが提供するすべてのプラグインが含まれる 最も包括的な音楽制作ツールセットを提供 専門的なプロデューサーやサウンドデザイナーに最適 |

Fruity Editionは機能制限が多く、とくに、プレイリストにサンプルやオーディオをドラッグ&ドロップする機能が使えないのはネガティブな印象でオススメできません。なので初心者が検討する価値があるのは、Producer Editionからになるでしょう。

| 機能 | Fruity Edition | Producer Edition | Signature Edition | All Plugins Edition |

|---|---|---|---|---|

| エフェクトプラグイン | 27 | 33 | 44 | 52 |

| インストール | 20 | 22 | 24 | 35 |

| オーディオクリップ | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| オーディオ録音(プレイリストやEdisonで直接録音) | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| オートメーションクリップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| MIDIのサポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| ライフタイムフリーアップデート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| Edison(オーディオエディター) | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| Newtime(タイムストレッチ/ピッチシフトツール) | × | 〇 | 〇 | 〇 |

| Newtone(ピッチ/タイムエディター) | × | × | 〇 | 〇 |

| DirectWave Full(サンプラー/ROMpler) | × | × | 〇 | 〇 |

| Sytrus(シンセサイザー) | × | 〇 | 〇 | 〇 |

しかし個人的にはGross Beatという機能を搭載した、Signature Editionがオススメです。この機能は本当に素晴らしくこの機能が欲しいからFL Studioを使う!と言ったらちょっと大げさですが、それくらいかっこいいエフェクトです。

FL Studioの購入のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 生涯アップデート費用がかからない | 日本でのアカデミック版がない |

| 強力なピアノロールエディタ | オーディオ録音の複雑さ |

| 動画コンテンツの充実 | |

| 効率のよいトラック作成 |

FL Studioの魅力は生涯アップデート費用がかからないことにあります。ネット界隈ではアップデートとアップグレードがごちゃまぜ使われているケースがありますが、正しくは生涯アップデートです。例えばFruity EditionからSignatureにグレードアップしようとすると料金はかかります。

しかし、多くのDAWがメジャーアップデート時には料金が発生しているの対してFL Studioは無償でメジャーアップデートに対応するのが長期使用においてのコスパの高さはLogic Proと同等だと言えます。

FL Studioを愛用する人が特に便利だというのがピアノロールです。

例えばギターを打ち込む場合などは発音タイミングを調整することでリアルになるわけですが、この作業は一つ一つの音符をずらしていく大変な作業です。しかし、FL Studioではそれらをかんたんにできてしまうなど、他のDAWにはないピアノロールエディットが特徴といえます。

アカデミック版がないというのが学生にとって少しでネガティブな印象かもしれませんが、上記でお伝えしたように、FL Studioについてはそこまでアカデミック版のメリットはないので、気にする必要はありません。

あと、他のDAWと比べると少し複雑な印象を感じるオーディオ周りですが、これらも触っていくうちに慣れレベルであると思われるので、そこまで大きなデメリットとして扱う必要は個人的にないと感じています。

Motu Digital performer11

| 価格 | |

|---|---|

| 通常価格 | ¥79,200 |

| クロスグレード | ¥60,500 |

| アップグレード | ¥33,000 |

| アカデミック版 | ¥60,500 |

| 30日間の使用が可能なDP11のデモ版 | 無償 |

Digital performer推奨使用環境

カテゴリ | 必要条件 | 推奨条件 |

|---|---|---|

| オペレーティングシステム | macOS 10.13以降 Windows 10 以降 (64 ビット AMD/Intel のみ) | – |

| プロセッサー | Intel Core i3 以上 (同等の AMD または Apple Silicon デバイスを含む) 複数のプロセッサまたはマルチコアプロセッサが必要 | – |

| メモリ | 4GB必要 | 8GB以上推奨 |

| ディスプレイ解像度 | 1024×768が必要 | 1280×1024以上を推奨 |

開発から40年近くたっているものなので、使っている人も大御所と言われる人ばかりw「人とは違うの使いたい!巨匠と言われるようにないたい」みたいに変わっている人は使ってみるのもよいかもしれません。

Midi編集に関してはDgital performerの右にでるものはいないと言われるほど細かい編集と打ち込みが可能です。特にステップレコーディグと呼ばれている音符データをテンキーに割り当て高速で打ち込めるのがDPの魅力とも言えます。

アカデミック版については価格は表示されていますが、小中高とどの段階からの学生なのかは表示されていません。この件について代理店であるハイレゾリューション様に訊ねたところ

アカデミック版の割引適用には年齢制限は設けおりません。とのことでした。ただ、最初に記載している通り、学割は商業利用ができないので、その点においてどのようなモラルで音楽制作していくかが問われることになります。

無印とLiteの違いについて

Digital performer Liteとは機能限定版のDigital performerであり、Motuのオーディオインターフェイスに付属しております。ダウンロード自体は公式サイトで誰でも行なえますが、登録/使用はMotuのオーディオインターフェイスのシリアル番号が必要です。

和田さんの動画では主にレコーディングに関する内容ですが、搭載されているMIDI音源やループ素材を使って楽曲制作も可能です。

ただ、他のDAW同様、Liteは名前の通り簡易版であり、これだけでDTMを続けられるほどの機能はありません。本格的にするのであればやはり無印のDgital performerが必要になってくるでしょう。

Digital performer購入のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 分解能が他のDAWと桁違い | 解説本がない |

| 音が良い | 初心者ユーザーがあまりいない |

| ハリウッド作曲家がよく使う | 機能が複雑 |

Digital performerはとにかく高機能なDAWでエディットの高さには定評があります。とくにステップ入力(テンキー等を使って楽譜を入力する方法)は慣れてしまえばどのDAWよりも早く打ち込めるかもしれません。

また、音がよいDAWとしても有名です。

とにかくライブでシーケンスを走らせる人にとって必要不可欠とよばれるチャンク機能はDigital performerの究極のメリットでこの機能があるからDigital performerを使うという人も多いのが特徴です。

しかし、これらの機能はとにかくプロが求める機能であって、まだ何も知らない初心者にとってはあまり大きなメリットにはならないというのが個人的な感想です。

また、初心者用の解説本はDigital performer7を最後にリリースしておらず、新規ユーザーの獲得はLite版をリリースすることで対応しはじめている部分もありますが、それでも解説本や有識者のサイトの少なさから若干敷居が高い印象を持たれていることは事実でしょう。

しかし、それでもDigital performerでしかできない機能は存在しますし、大御所の作曲家や音に拘りがあるクリエイター等には圧倒的な支持をされているDAWではあるので、その部分に価値を見いだせるのであれば、購入選択を検討する価値はあります。

AVID Protools2023.12.1

| 項目 | Pro Tools Artist | Pro Tools Studio | Pro Tools Ultimate |

|---|---|---|---|

| 価格(月額) | $9.99 USD | $29.99 USD | $99.00 USD |

| 価格(年額) | $99 USD | $299 USD | $599 USD |

| 同時レコーディング入力 | 16 | 64 | 256 (Core Audio、ASIO)、192 (HDX Hybrid Engine、HDX Classic)、64 (HD Native) |

| オーディオトラック数 | 32 | 512 | 2,048 |

| MIDIトラック数 | 64 | 1,024 | 1,024 |

| ビデオトラック数 | – | 1 | 64 |

| マルチチャンネルミキシング | ステレオ | ステレオ、サラウンド、Dolby Atmos®, Ambisonics | ステレオ、サラウンド、Dolby Atmos®, Ambisonics |

以前、Avidは「Pro Tools | First」という無料版のPro Toolsを提供していましたが、2021年12月23日に提供終了となりました。現在では一ヶ月間のトライアル版を覗いて無料でProtoolsが使えるプランはありません。

protools購入のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 外部とのやり取りがかんたん | お布施が高い |

| MIDI制作からレコーディングまで使える | 機能が高性能過ぎる |

生楽器のレコーディングがメインであるならば、Protoolsのオーディオ編集はさすがプロの現場で使われているだけあって覚えてしまえばどのDAWよりも素早く確実な編集をすることができます。

また、外部スタジオ等でミックス等をする場合セッションファイルだけを渡せばいいのはエンジニア側としても助かります。(オーディオファイルだけを渡された場合、それらを並べていく仕事は地味に大変です)

DTM的に搭載音源で作曲する場合は以下の音源を使うことになります。マルチ音源の Air Xpand!2マルチシンセのUVI Falconピアノ音源 Air The Grandリズムマシン音源 AIR Boomオルガン音源 Air DB-33モノフォニックシンセ AIR Vacuumサンプルプレイヤー AIR Structure Free

悪いわけではないのですし、今でもプロの現場で使われている音源もありますが、やはり少し時代を感じる音質の音源が多く最新のEDM系やポップスで使うのは少しむずかしいところがあります。

それと上記に書いたように毎年定期的にお布施と呼ばれるアップグレード料金がかかってしまいます。もちろん永久バージョンをかえばアップグレードをしなくてもOSがそのバージョンに対応している限り使うことはできますが、DTM初心者がそこまでしてProtoolosを使う必要はあまり見いだせません。

DAWによる機能比較について

DAWにはそれぞれの機能があるように、使えるプラグインの数やCPU負荷も微妙に異なります。この辺りでDAWを選ぶときは少しでもCPU負荷が低いDAWを選ぶのは大事です。

使用する音源や組み合わせによって負荷は異なるので、一概にどのDAWが一番低いとは判断できませんが、DAWによっては次のような違いがあります。

| M1 Mac | Mac mini 2018 | |

| Logic 10.6.3 | 8 | 8 |

| Cubase11.0.40 | 9 | 9 |

| Studio One5.4 | 8 | 9 |

| Protools2021.7.0 | 9 | 11 |

| Digital Performer11.01 | 8 | |

| Live11.0.10 | 8 |

これらの詳細について知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

まとめ

[2024] DAWソフト価格&機能比較!失敗しない選び方のポイントを解説の記事作成にあたり、まずアカデミック版は商業利用できないということについて知れたのは私にとっても大きな勉強でした。

もちろん趣味でやる分には問題ないのかもしれませんが、今の御時世、SNSやYoutubeになどでいくらべも収益化しやすい活動ができるようになっています。

その時にアカデミック版で収益を上げてしまうことは再三伝えていますが、ライセンス違反となります。そのことによって訴えられる可能性は低いとはいえ、そのモラルを無視してよいわけではありません。

アカデミック版ではそのような部分も考えながら使うべきだと思われます。

通常版に関してこれからDTMを始めたいと思っている人はやはりこれだけの材料があっても悩むところだと思います。結論を言えば、どのDAWを使ってもあなたがやりたいことは半分はできますし、半分はできません。機能的には基本的なことができますし、必要であれば追加のエフェクトプラグインやソフトシンセ音源を購入することでその悩みは解決できる可能性が高くなります。

しかし入門用モデルでは機能制限等(VSTプラグインが使えない)場合があるのでミドルまたプロモデルを購入することでより長く、DTMを楽しめるようになります。

あとは、買ったらひたすら触りましょう。最初の1年は「本当にできるのかな?」と思うこともあるかもしれませんが、必ずできるようになります。

アカデミック版について参考URL

| アカデミック版の有無 | アカデミックの詳細について | サポート/問い合わせページ | |

| Presonus | ◯ | アカデミック 購入対象者 | 購入前相談 |

| Steinberg | ◯ | アカデミック版製品 | スタインバーグ製品サポートメニュー |

| INTERNET | ◯ | アカデミックパック | お問い合わせ |

| Avid | アカデミック版の購入資格および確認 | お問い合わせ(英語のみ) | |

| Ableton | ◯ | Live 学生/教職員向け割引の適用条件 | サポートへの問い合わせ |

| image-line | △(※) | Educational & Academic Licenses | 製品に関するお問い合わせ |

| Motu | ◯ | アカデミック製品登録申請書 |

※image-line は本国スウェーデンのサイトではアカデミック版の記載はあるものの日本ではアカデミック版は販売していない