[2021 iMac計測]CPU負荷が一番軽いDAWはどれ?

Macmini2018で計測したCPU負荷が小さい一番軽いDAWはどれ?

の記事をこちらにまとめています。

DAWを選ぶときのポイントは色々ありますが、わかりやすい選び方のポイントは「軽いDAW」であるかどうかです。軽いDAWであればCPUに負荷をかけずにキビキビと動くのでフリーズしにくい(DAWが落ちにくい)多くのソフトシンセが立ち上がる メリットがあります。

そこで今回は以下の最新DAWを使って動作が軽いDAWについて調べてみました。

- Logic 10.6.3

- Cubase11.0.40

- Studio One5.4

- Protools2021.7.0

- Digital Performer11.01

- Live11.0.10

この計測方法は特定の音源だけを使って計測したものであり一般的な作編曲環境を想定したものではありません。純粋に「DAWに負荷をかけるとどこで止まるのか?」という視点で書かれています。

CPU負荷について

DAWにとってCPUはとても重要です。数値が高いほど次のメリットが得られます。

- たくさんの音源やエフェクトを立ち上げられる

- DAWの反応速度がよくなる(レインボーカーソルなどの待ち時間をなくしたい)

CPUが速いと上記の二点が改善される傾向にあります。CPUに関してはこちらの記事が参考になります。

デメリットは逆の話になり

- 音源やエフェクトをあまり立ち上げられない

- DAWの反応が遅くなる(フリーズしているのかもわからない)

- 強制終了の原因になる

CPUのパワーをもっていかれるのは主に次の3つです。

- バーチャル音源(VAソフトシンセ)

- サンプリング・リバーブ(IRリバーブ)

- 複雑な処理をしているマルチ音源

VAソフトシンセはコンピューター上でアナログシンセの挙動を再現するソフトです。高い再現度のアナログシンセをソフトシンセで作ろうとすると高負荷になります。

サンプリングリバーブは本物の響き自体を収録しそれをプラグイン上で再現するもので、もともと負荷が高いリバーブですがIRリバーブはより負荷が高くなります。

マルチ音源に関してはCPU負荷よりメモリの方に意識がむきそうですが、大量のマルチティンバーで組まれた音源は複雑なプログラムを制御することになり、結果がメモリもCPUの負荷のたかいものになる音源があります。

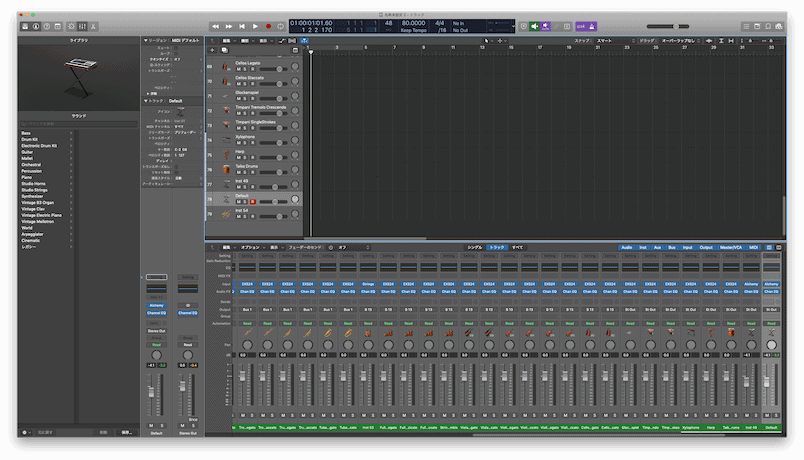

計測方法と概要について

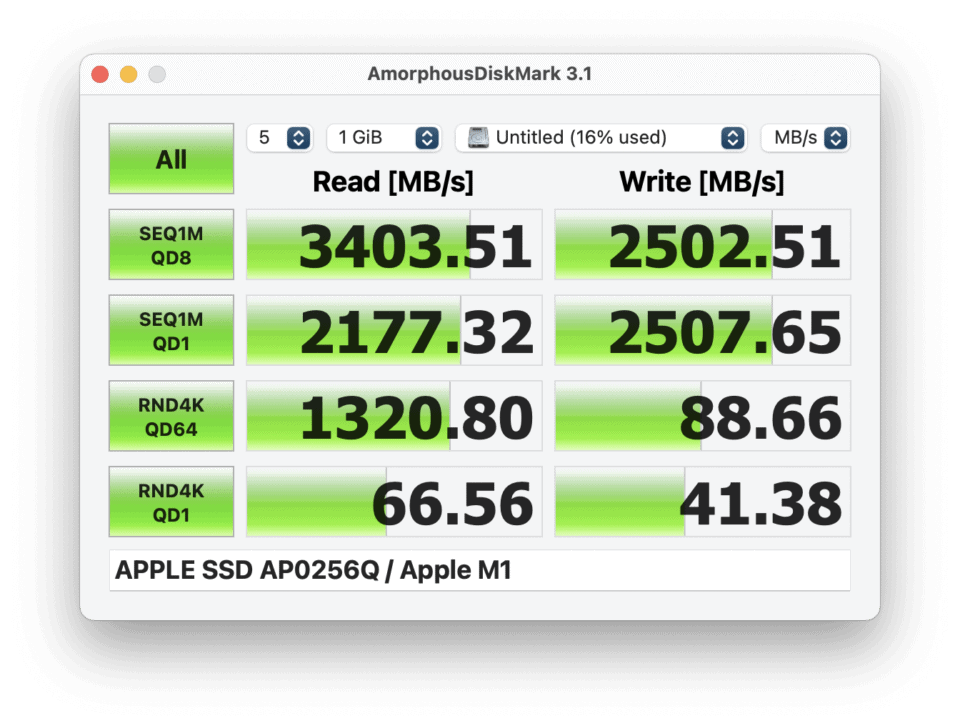

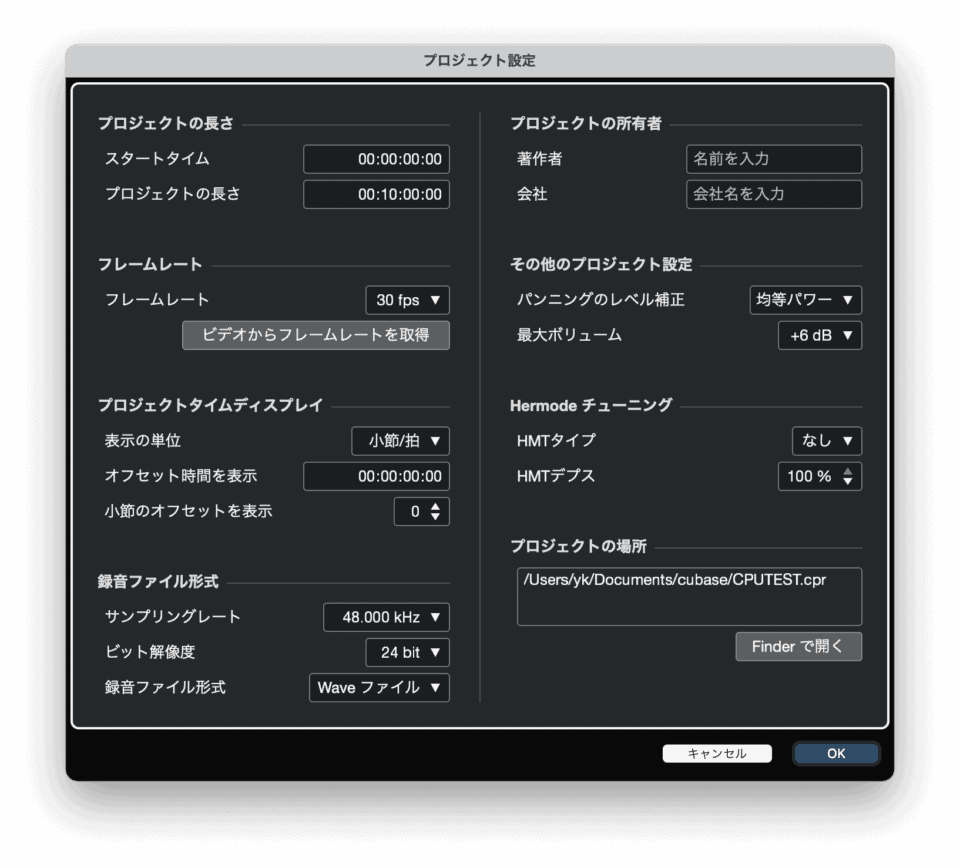

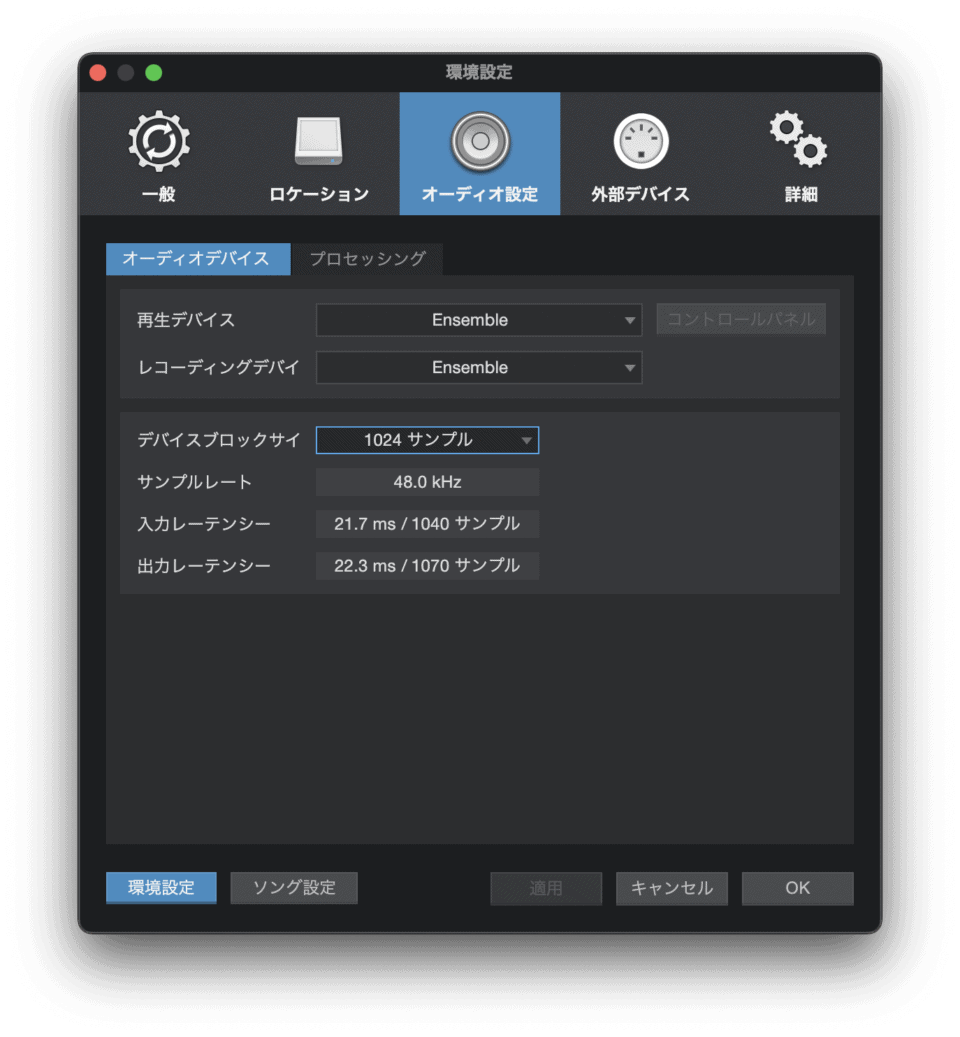

今回計測で使用するマシンはiMac2021 OSはBig Surメモリは8GBストレージは256GBタイプのものになります。

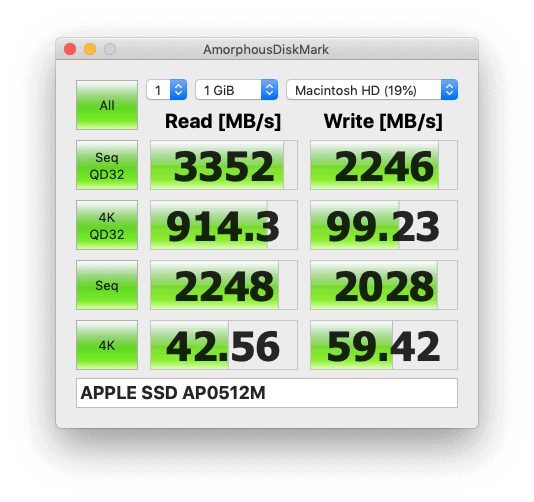

ちなみに2021 iMacのストレージは容量が小さくも速いのが特徴です。容量が大きいほどSSDは速くなる傾向がありますが、Mac mini2018と比較しても容量は半分であっても速度はMac mini2018の搭載SSDより若干速くなっています。

このあたりもM1の恩恵がありそうな感じです。

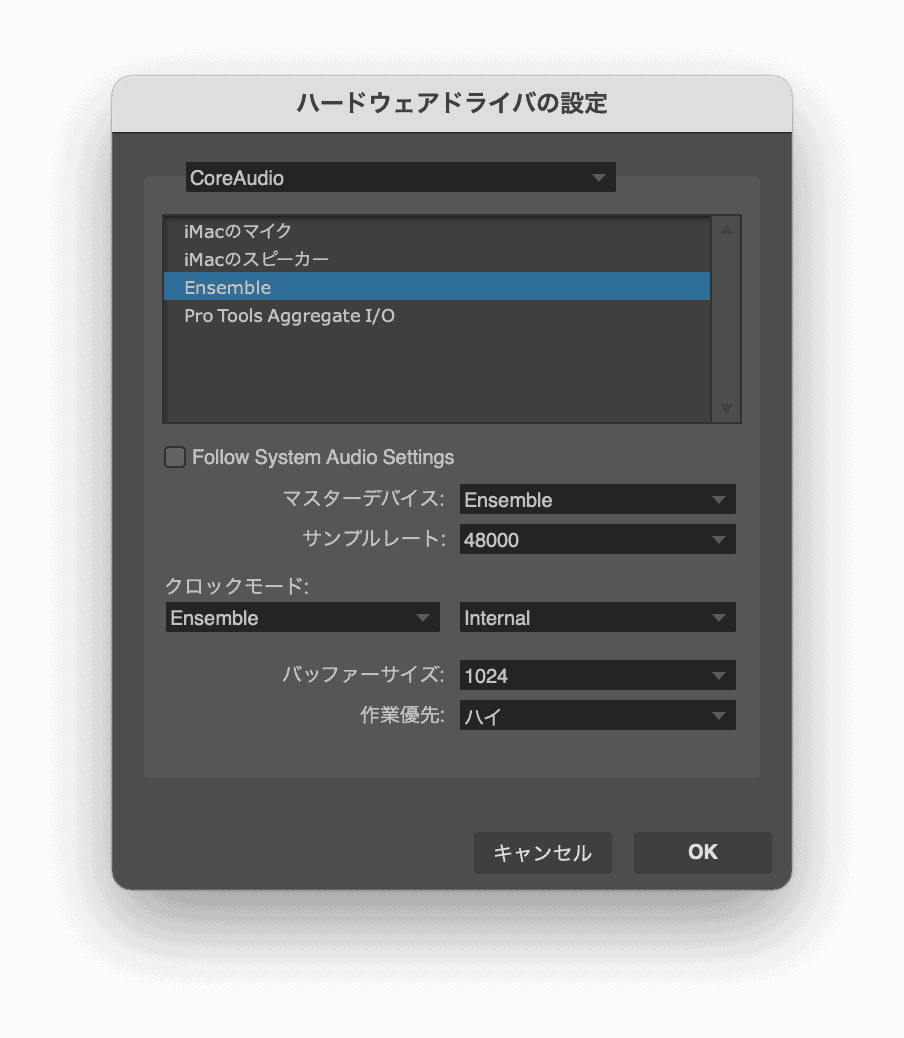

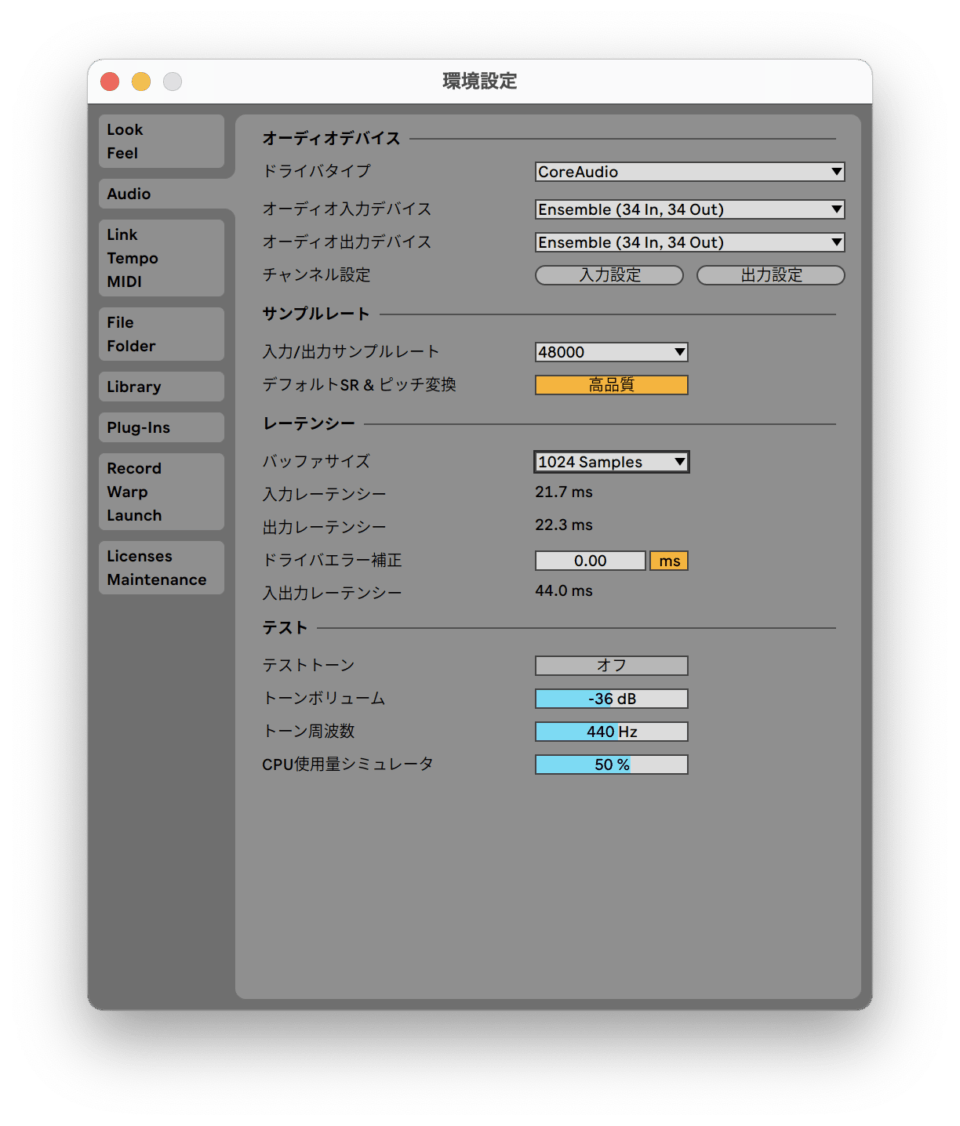

使用するオーディオインターフェイスはAPOGEE Ensembleサンダーボルト2接続なので3変換端子を使って接続しています。

個人的にはこの変換接続もCPU負荷等への懸念材料ではあります。

今までの2度に渡り同じようなCPU負荷実験を行ってきました。計測環境は以下の通りです。

| 比較ソフト | LogicProX10.5.0 Cubase10 Protools201912 StudioOne4.6 |

| パソコン | Macmini2018 |

| CPU | Corei7(i7-8700B)6コア HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz |

| メモリ | 32GB |

| システム | OS10.14.6 Mojave |

| Audio/IF | motu896HD |

| 比較ソフト | LogicProX10.4.1 Cubase Artist9.5 Protools11 StudioOne3.5 |

| パソコン | Macpro2009(改) |

| CPU | Xeon(5690 ) 6コアX2 HT使用時(24コア) 3.46GHz/ターボブースト(TB)使用時3.73GHz |

| メモリ | 64GB |

| システム | OS10.12.6 Sierra |

| Audio/IF | motu896HD |

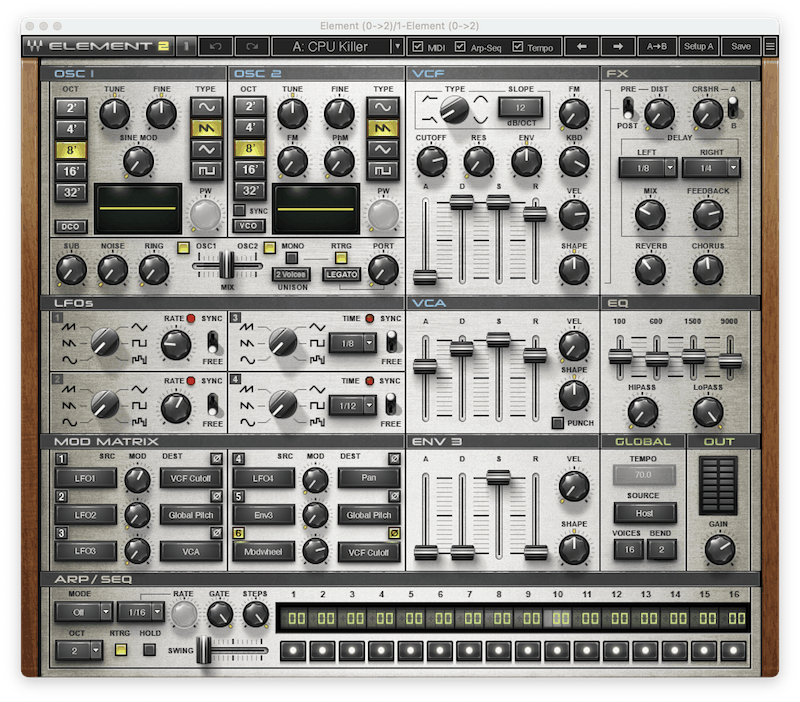

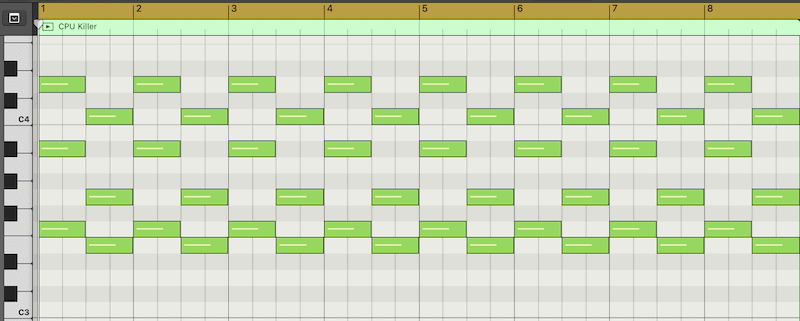

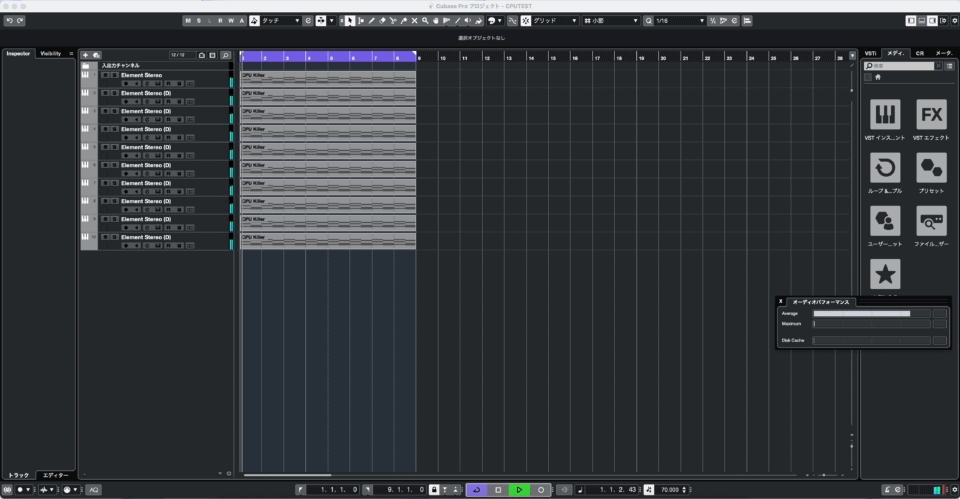

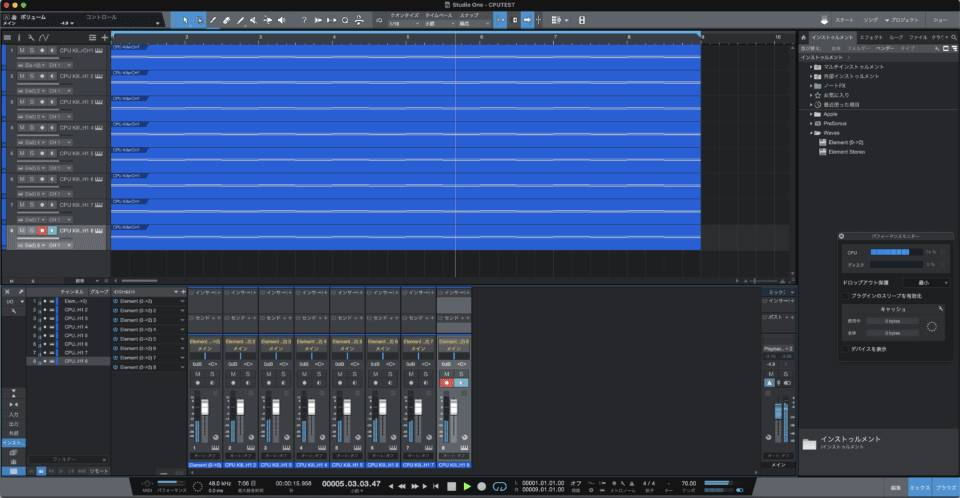

今回の計測方法も前回までと同じくwavesのElement2のCPU killerというパッチを使って3和音1小節を計8小節作ったMIDIデータを2回ループさせて音が途切れた場合そこが限界値として測定しました。

今までにMac Pro2009改とMac mini2018を使って計測してきましたので同じソフトを使うことで明確なCPU負荷を計測できると考えていましたが、2021/09/24現在でwavesはM1Macに正式に対応していません。そのため一部のDAWではRosetta2環境での計測になります。

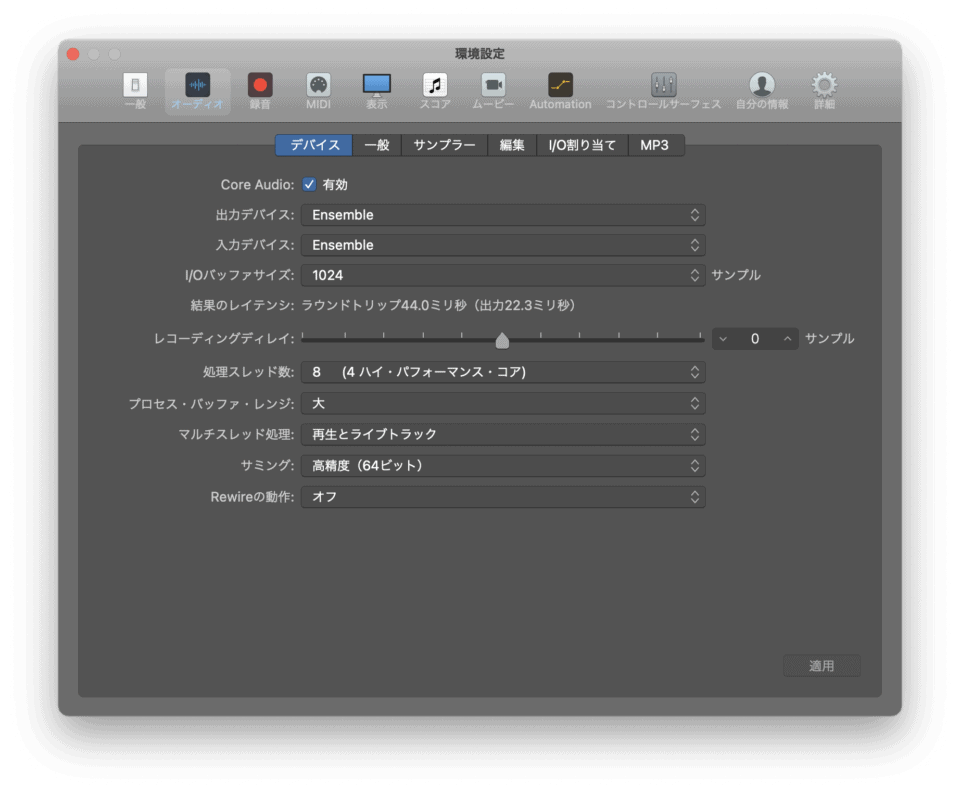

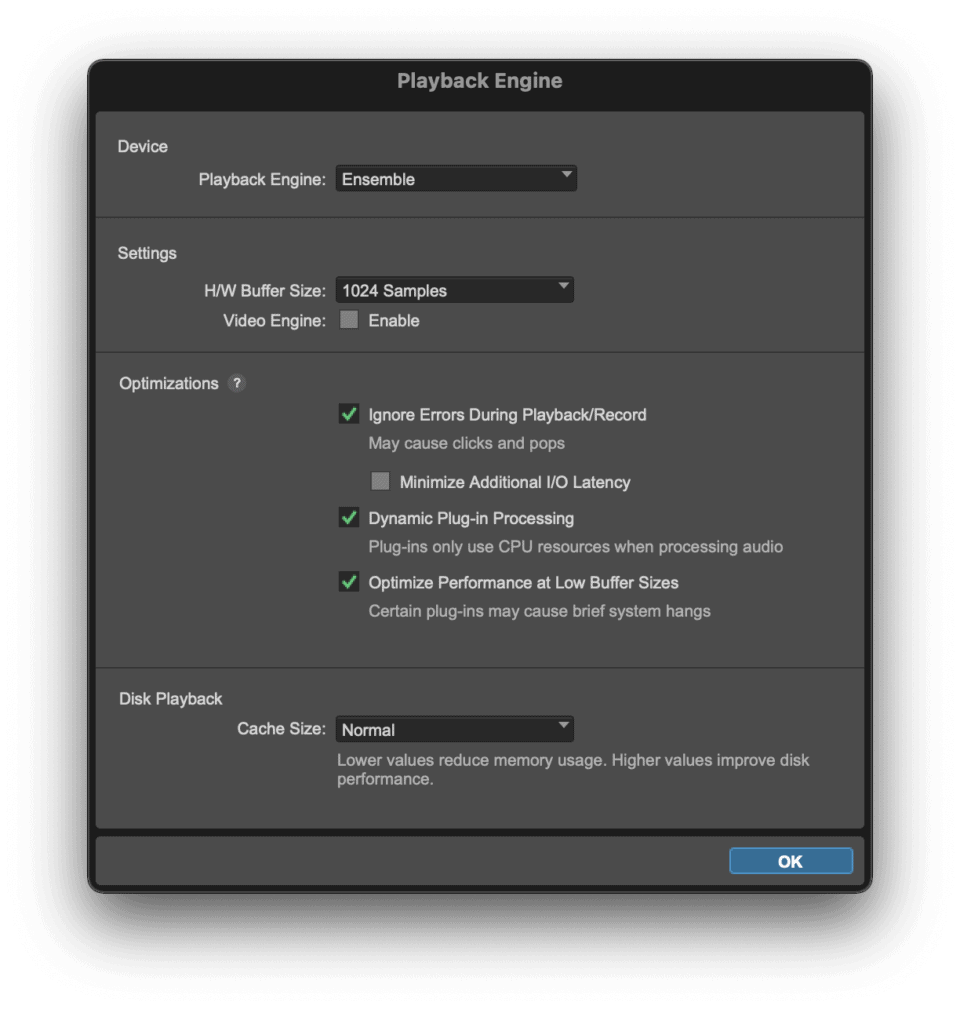

プラグインフォーマットとバッファー等の設定について

DAWの設定等は基本すべて同じようにしてあります。

| 起動方法 | サンプル フォーマット | プラグイン フォーマット | バッファー | |

| Logic 10.6.3 | ネイティブ | 24bit-48kHz | AU | 1024 |

| Cubase11.0.40 | ネイティブ | 24bit-48kHz | VST | 1024 |

| Studio One5.4 | Rosetta2 | 24bit-48kHz | AU | 1024 |

| Protools2021.7.0 | Rosetta2 | 24bit-48kHz | AAX | 1024 |

| Digital Performer11.01 | Rosetta2 | 24bit-48kHz | AU | 1024 |

| Live11.0.10 | ネイティブ | 24bit-48kHz | AU | 1024 |

Studio One5.4とDigital Performer11.01はRosetta2起動で起動しないと正しい再生ができませんでした。

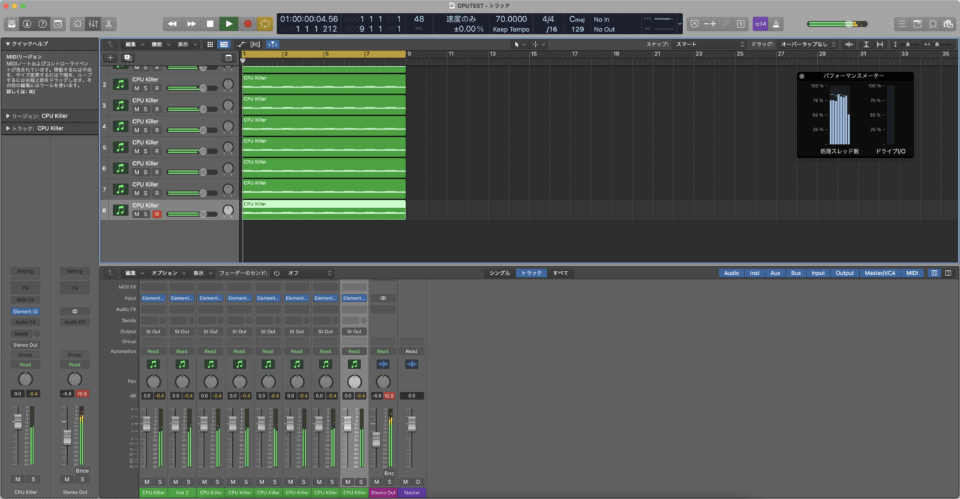

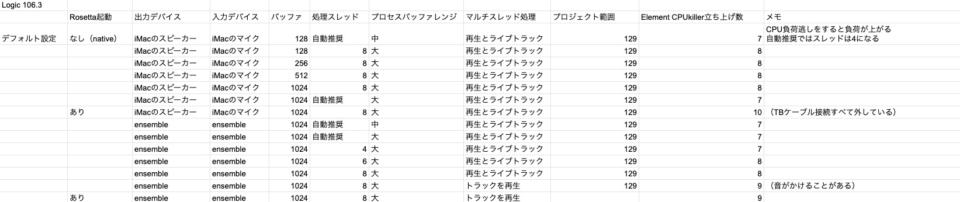

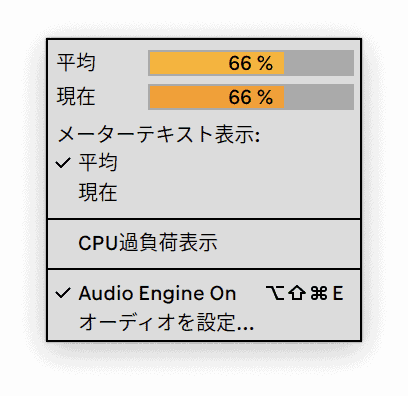

Logic 10.6.3

| M1 iMac | Mac mini2018 | Mac Pro2009改造 |

| 8 | 8 | 5 |

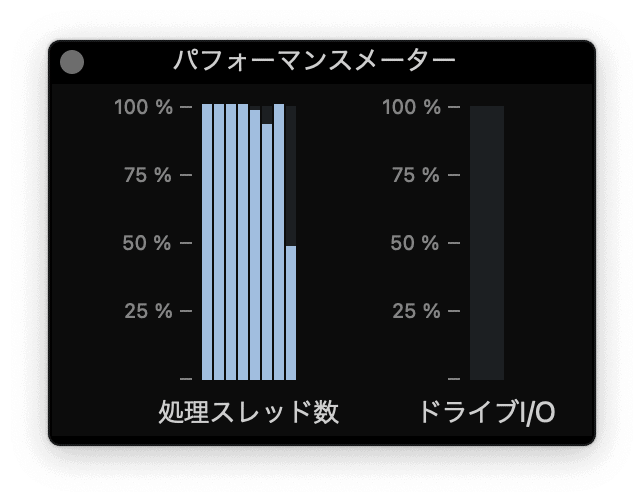

9トラック再生にするとループさせた最後の小節あたりでCPUが悲鳴をあげてとまります。M1に正式対応しているLogic Proですがwavesが対応していないのでかなり足を引っ張っている印象があります。

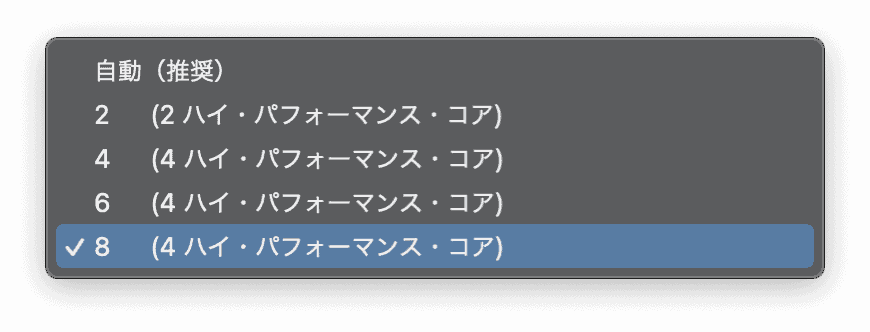

Logic Proが他のDAWのCPU設定と異なるのは処理スレッドが柔軟に変更できることにあります。自動(推奨)の場合は4(4ハイ・パフォーマンス・コア)で立ち上がります。

しかしこれらの変更した結果Elementの数の立ち上がりの数は1つ程度しか変わりませんでした。またバッファーを1024にしていますが、こちらの変更もさほど大きな違いはありませんでした。

しかし、オーディオインターフェイスを接続しない状況で計測したとき少し面白いデータがとれました。

これはあくまで余談でしかありません。再現性があったりなかったりとこれらの計測が必ずしもおこるわけではありませんが、接続されている端子やオーディオインターフェイスの規格によっては負荷が変わる可能性があるのかもしれません。

Cubase11.0.40

| M1 iMac | Mac mini2018 | Mac Pro2009改造 |

| 9 | 7 | 7 |

9トラックは確実にクリアし、10トラックに関しては行ける場合はとそうでない場合がありました。

メーカーではネイティブ対応は非対応ということですが、Cubaseの起動及びElement2の再生等は特に問題はありませんでした。

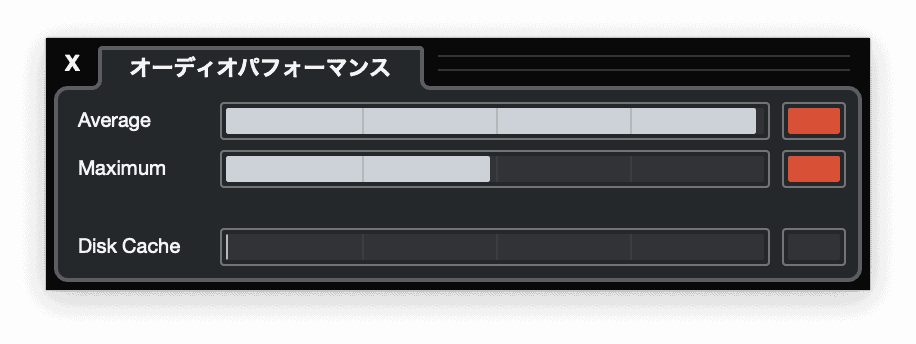

Studio One5.4

| M1 iMac | Mac mini2018 | Mac Pro2009改造 |

| 8 | 9 | 7 |

Logic 10.6.3と同じ8トラックになりました。ただLogic10.6.3と違ってインターフェイスがキビキビと動くのは新しいプログラムで書かれていることによるものだと思われます。

残念なことにRosetta2で起動しないとVSTプラグインが表示されませんでした。(AUプラグインのみ表示されます)またネイティブで立ち上げるとElement2の音が出なかったためRosetta2での起動計測となりました。

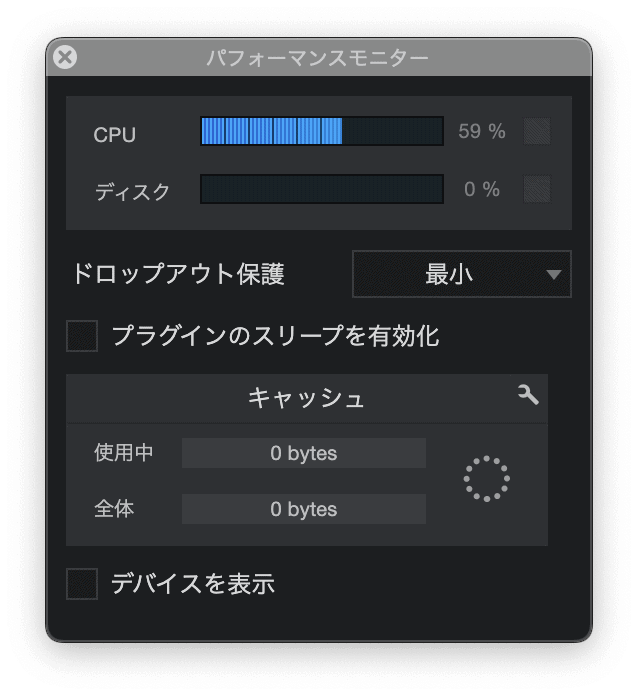

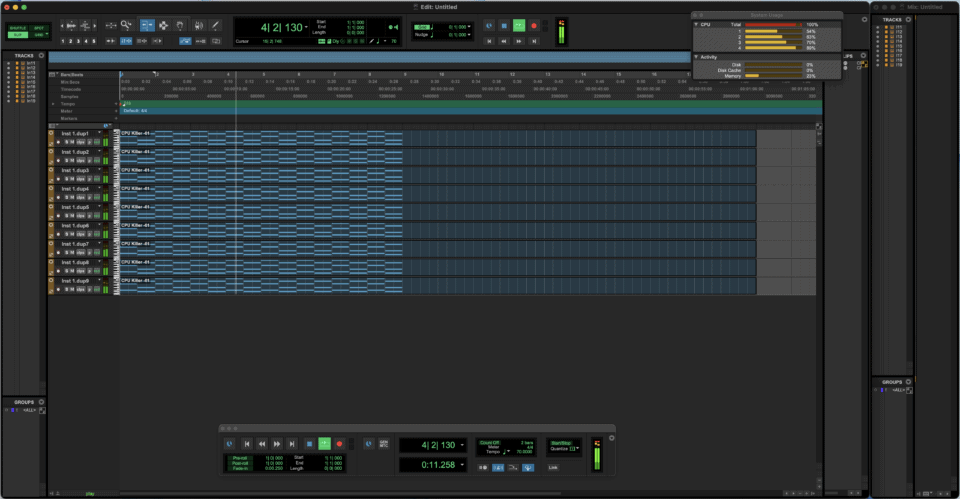

Protools2021.7.0

| M1 iMac | Mac mini2018 | Mac Pro2009改造 |

| 9 | 11 | 9 |

ダークモードのProtools2021.7.0はとても新鮮で一瞬何を触っているか忘れそうでした。計測した結果は9トラック、Protools2021.7.0はRosetta2による対応ということですが、起動及びElement2の再生も特には問題はありませんでした。

Avid Knowledge Baseによると2021.6 以降からBig Sur / Apple M1 Processor上でのサポートとありますが、但し書きに(a) Rosetta2経由でのM1サポートとあります。

通常DAWはRosetta2で立ち上げる場合はアプリケーションの情報確認ウィンドウを開きそこでRosetta2起動を選択するわけですが、Protools2021.7.0にはそれがありません。

ということはProtools2021.7.0は現状でネイティブ起動ができないという意味なのでしょうか?詳しいことが分かり次第また加筆させていただきます。

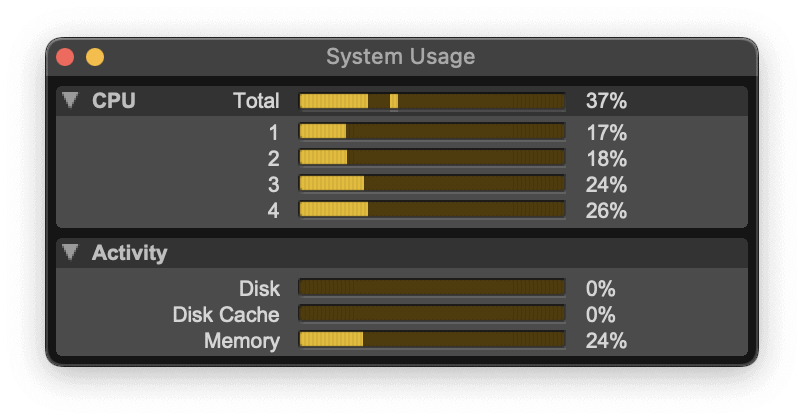

計測結果から考えられるのはCPUの8コアを使っているintel Core i7とM1の4コアの差があるように思います。

少し気になるのはProtoolsのCPUmeterには4本しか表示されていません。M1Macは一応8コアでもあるのですが、そうなると実質4コアしか使えていないのかという疑問が残りました。

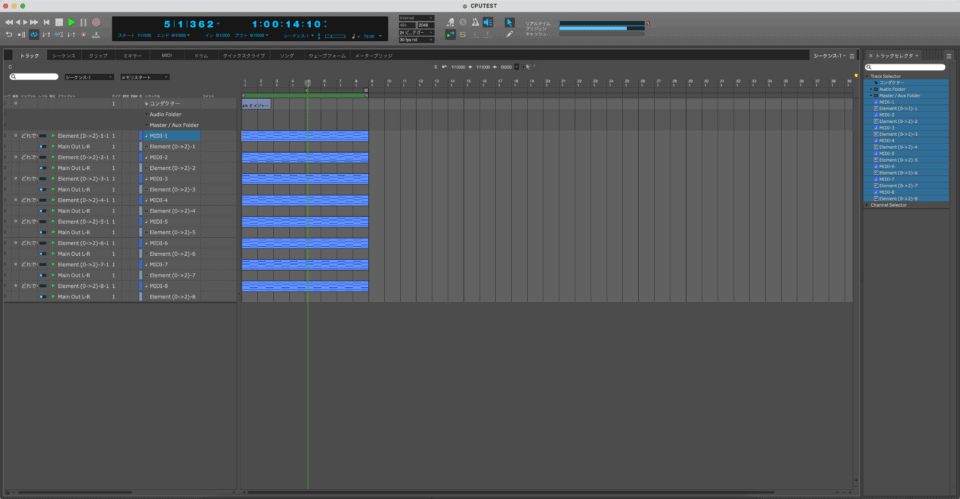

Digital Performer11.01

| M1 iMac | Mac mini2018 | Mac Pro2009改造 |

| 8 | 10 |

Digital Performer11からM1ネイティブに正式対応になりましたが、ネイティブ環境で立ち上げた場合Element2のプラグインはAUしか認識されないのと、DAWを再生しトラックを増やすと最初の数小節(1〜2小節)音が出ないためRosetta2での起動となりました。

Rosetta2への切り替えやオーディオシステム等を設定しているときにDigital Performer11が落ち、その後オーディオシステムがグレーアウトして設定できなくなるトラブルがありました。

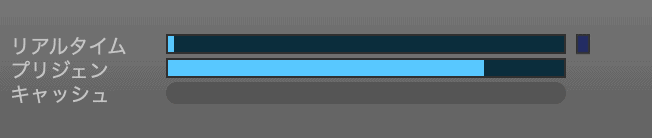

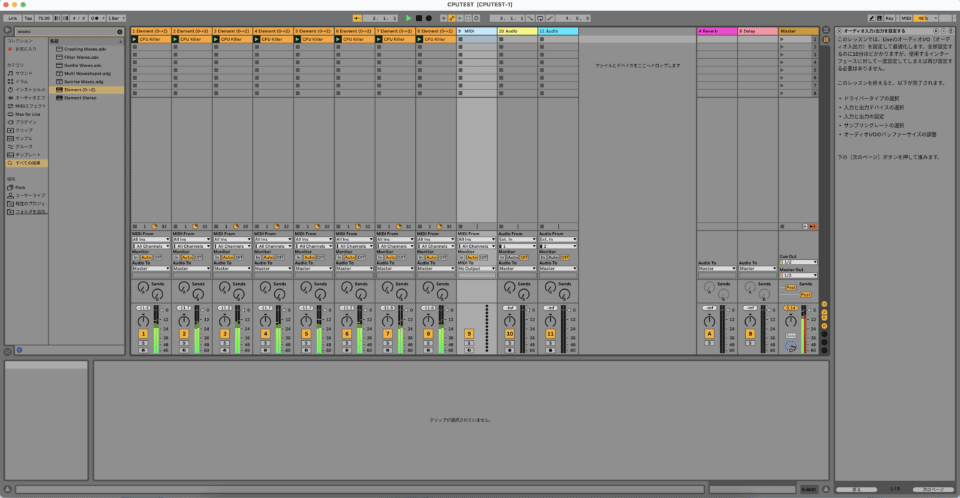

Live11.0.10

8トラック

今回始めてCPU負荷テスト参加した形になるLiveですが、他のDAWとCPU負荷はそれほど変わらない印象です。

Rossettaと互換性のあるIntelプロセッサ向けプラグインとユニバーサルプラグインは動作しますが、Appleシリコンの純正プラグインには現時点で対応していません。

AppleシリコンとLiveの互換性について

LiveはLive 10.1.35とLive 11からM1への互換性を認めていますが、あくまでRosetta2環境になります。今回はネイティブで起動させましたが問題なく再生させることができました。

まとめ

計測の結果と以前の環境との比較をまとめてみました。

| M1 iMac | Macmini2018 | Mac Pro2009(改) | |

| Logic 10.6.3 | 8 | 8 | 5 |

| Cubase11.0.40 | 9 | 9 | 7 |

| Studio One5.4 | 8 | 9 | 7 |

| Protools2021.7.0 | 9 | 11 | 9 |

| Digital Performer11.01 | 8 | 10 | |

| Live11.0.10 | 8 |

結果としてはCubase11.0.4.0、Protools2021,7.0がそれぞれ同じ9トラックになり、他はほとんど同じ結果となりました。

しかしintel macとほとんど変わらない結果には少し肩透かしを食らった気分です。またはProtools2021.7.0に関しては下がってしまいっている部分は興味深いです。DAWとwavesが完全対応果たしたときにはもっと違った計測データがとれるのかもしれません。

2021/09/24現在、まだwavesはM1に対応していません。おそらく現在急ピッチで対応にあたっているのかもしれませんが、今年中に対応するのは難しいのではと考えています。

今回の計測とは別に2021 iMacでDTMをしたときに感じたのはwavesに限らず安心して使えるとは少し言いにくい部分もありますが、今後は急速に対応していくと思われます。

ですが、2021 iMacでDTMができないというわけではありません。多少の不具合は現状のMacでも普通にあります。気になるソフトがOS及びM1チップに対応しているかどうかチェックをしながら、DTM環境を構築していくのがよいでしょう。

今回の企画はあくまでCPUに負荷をかけるwavesのElement2の音色パッチCPU Killerにどこまで耐えられるかどうかという点だけでの負荷実験です。メモリを多く使ったサンプル音源等ではまた違った答えが出てくると思います。

Grand Central Dispatchとはマルチスレッドプログラミングを実現するための技術ということ調べてみたらOS10.6から導入された技術みたいですね。DAWのプログラムをGCDが処理できれば、よりマルチコアの恩恵を受けられるというものらしいです。

コメント

コメント一覧 (2件)

非常に有用な検証記事をありがとうございます。

元々DPのPre-Genには目を見張るものを感じておりましたが、客観テストで優秀だという結果を示して頂いたことで、その感覚に自信を持つことができました。

なお、自分の場合、プロセッシングと再生のバランスを、どちらもレッドゾーンにならないように(どちらかと言えば再生が多めで)、バッファーサイズで調整しています。

勿論、バッファーは小さい方がレイテンシー的には良いのですが、DPの特性かMOTU828mk3の性能か、バッファーサイズに対してレイテンシーが非常に少ないようで、大きめに取っても実用面で支障が少ないように感じています。

質実剛健なDP。ここ数日、ブログやツイートなどでポツポツと話題になっているようなので、この調子でユーザーを増やしたり情報が流れるようになれば良いなと思っております。

Ramzaさん>

こちらにも熱いコメントありがとうございます。

Pre−Genモードは本当にすごいですね。

一番驚いたのは老舗のDPがその部分で最新のDAWより優れているということ

DPの開発者の熱量が伝わってきます。

バッファに関しては私もまだ検証しきれていない部分もありますが、

今回の検証内容ではやはりCPUをバカ食いしてしまうため

1024での検証しかできませんでした。

しかしDPのバッファは他のDAWよりかなり優秀な処理をしているように思います。

このままこの部分をさらに高めていってほしいと切望してますw