DTM用のパソコン選びで初心者が陥りやすいのが「CPUスペック至上主義」です。しかし、高性能なCPUが必ずしも最高のDTM体験を保証するわけではありません。では、なぜCPUだけに注目するのは間違いなのでしょうか?

DTMではCPUの性能は重要ですが、それだけでは不十分です。大量のサンプルや複雑なエフェクトを使う際、ストレージの速度や容量、メモリが不足していると、CPUの性能を活かしきれません。また、使用するソフトウェアの要求に合わせたバランスの良いスペック選びが必要です。

この記事では、CPU以外に注目すべきポイントを解説し、初心者が陥りがちな誤解を解消します。DTMに最適なパソコン選びの基準を一緒に見ていきましょう!

DTMパソコン選びのための3つのチェックポイント

では具体的なDTMパソコンの選び方について解説します。大切なのはCPUだけがDTMパソコンを選ぶポイントではないということです。

①CPUの性能ではなく、バランスを重視

DTMにおいては、CPUの高性能だけでは不十分です。使用するDAWやプラグインの要求スペックを確認し、必要十分なCPU性能を選びましょう。

例えば、多くのトラックやエフェクトを同時に扱う場合は、より高性能なCPUが必要ですが、シンプルな作業では中程度のスペックでも十分ですが、DAWの推奨スペックを満たすものを購入するようにするのが基本です。

Macで使用するCPUとwindowsのCPUによる違いはなにか?どちらがDTMパソコンに適しているのか?スペックには様々な要素が絡み合うので優劣を決めるのは簡単ではありません。ただ次の特徴は両者の違いをわかりやすく説明しています。

| 特徴 | Apple M2チップ | Intel Core i7 第12世代 |

|---|---|---|

| アーキテクチャ | 統合アーキテクチャ(CPU、GPU、Neural Engineを一つのチップに統合) | ハイブリッドアーキテクチャ(高性能コアと効率コアの組み合わせ) |

| エネルギー効率 | 高いエネルギー効率、長いバッテリー駆動時間 | 良好なエネルギー効率、ハイブリッドアーキテクチャによる効率的なパワーマネジメント |

| ソフトウェア最適化 | macOSとの深い統合、Appleソフトウェアに最適化 | 幅広いソフトウェアとの互換性、Windowsエコシステムでの汎用性 |

| カスタマイズ性 | 限定的(主にApple製品内での使用) | 高い(特にデスクトップPCでのカスタマイズとアップグレードが容易) |

| 適用分野 | モバイルデバイス、エネルギー効率が重視される用途 | マルチタスク処理、高性能が求められるデスクトップ用途 |

まずWindowsPCの定番はcore iシリーズです。現在一番最新のバージョンが12世代型に該当しています、

core iシリーズ最新世代の特徴

2023年4月時点での最新世代のIntel Core i7プロセッサは、第12世代のIntel Coreプロセッサ、通称「Alder Lake」として知られています。この第12世代のIntel Core i7プロセッサは、Intelの新しいハイブリッドアーキテクチャを採用しており、高性能コア(Pコア)と効率コア(Eコア)の組み合わせにより、優れたマルチタスク処理能力と効率的なエネルギー消費を実現しています。

第12世代のIntel Core i7プロセッサは、特にデスクトップPC向けに複数のモデルがリリースされており、その中には例えば「Intel Core i7-12700K」や「Intel Core i7-12700」などがあります。これらのプロセッサは、高いクロック速度、多数のコアとスレッド、および強化されたAI性能を特徴としており、高度なコンピューティング作業やゲーム、コンテンツ制作などに適しています。

また、ノートブックPC向けにも第12世代のIntel Core i7プロセッサが提供されており、これらはモバイル用途に最適化された性能とバッテリー寿命を提供します。

一方でMacはcore iシリーズから脱却し、現在は自社のオリジナルCPU「Mシリーズ」の第3世代である「M3」がリリースされはじめています。

Mチップ最新世代の特徴

AppleのMチップの最新世代は「Apple M3」です。M3チップは、MacBook Proの14インチと16インチモデルに搭載されており、M3 ProやM3 Maxといった異なるバリエーションが存在します。これらのチップは、前世代のM1およびM2チップに比べてさらに高いパフォーマンスと効率を提供し、特に負荷の高いワークフローにおいてその能力を発揮します。

まず世代面で考えるとcore iシリーズであってもMシリーズであってもそこまで大きな違いは比較対象となる情報がないとわからないと思うので、そこまで気にする必要はありません。

それよりも例えばAppleのみで使えるDAWソフトを使いたいという理由の方がDTMパソコンとしては大きなウエイトをしめそうです。

②メモリ容量の適切な選択

DTM作業では、多くのサンプルやプラグインを同時に扱うため、十分なメモリが必要です。最低8GBは必要ですが、16GB以上を推奨します。Windowsの場合はメモリは後から増設可能ですが近年のMac(CPUがMチップ)ではメモリは増設できないので、最低は16GBラインを確保したいところです。

メモリは作業スペースの大きさを、SSD/HDDは保存容量を表します。この関係性を理解することは、DTM環境を最適化する上で重要です。

DAW内蔵の音源がどれだけのメモリを使用するかは、DTMにおいて重要な考慮点です。

付属するサンプリング音源は比較的少ないメモリを使用します。例えば、ドラムやベース、ギター、ピアノ、ストリングスなどの音色は、一つあたり数百メガバイトのメモリを使用することが多いです。

しかし、追加の音源、特にオーケストラ系やリアルなピアノ音源を使用する場合、はるかに多くのメモリが必要になります。このため、DTMを快適に行うためにはdtmで使うメモリは32GBが推奨されます。

CPUのスペックを抑える場合でも、メモリとストレージ(SSD)への投資は迷わず行うべきです。これにより、複数の音源を同時に扱う能力が向上し、DTM作業の効率と快適性が大幅に改善されます。

③ストレージ容量の意味と効果

SSD(ソリッドステートドライブ)は起動時間の短縮やデータの読み込み速度が速いため、DTMにおいてはHDD(ハードディスクドライブ)よりもSSDを推奨します。大容量のサンプルライブラリを使用する場合は、容量も重要です。

近年のパソコン(windows Mac)はシステム(OS)がインストールされたストレージはSSDになっています。

SSDのサイズはほとんどのパソコンが256GB、512GB、1TBのどれかになります。

256GBでもシステムは動きますが、例えばLogic Proの場合、付属している音源等をすべてインストールしようとすると70GBを使用することになり、残りは156GBになります。SSDはあまりに多くのファイルやプロジェクトを保存ると動作が重くなるので、この場合、別途外付けSSDで対処すればシステムのSSDは256GBでもいけないことはないレベルと考えてください。(外付けの場合多少アクセス速度は落ちますが、そこまで気にするほどではありません)

Macの場合SSDはロジックボードの直接つけられているので購入してからSSDの交換ができません。

最近の音源は100GB以上の音源もあり、最新のKontaktに限っては一番大きいもので1TBに達します。

KOMPLETE 13を容量比較して購入やアプグレの価値を検証

一般的には音源だけ外部のストレージに保存して使います。

しかし、外部ストレージをすぐに用意できない場合などを考えると最初からある程度大きなものを用意するのが得策です。また容量が大きくなるにつれて寿命と速度が伸びていきます。

SSDとHDDでは、オーディオトラックの再生数にも違いがあります。SSDはHDDに比べて再生できるトラック数や使用できるプラグインの数にも影響を与え、全体的なパフォーマンスを向上させます。

したがって、SSDを使用することで、DTM環境における待ち時間を大幅に削減し、ストレスフリーな作業が可能になります。これらの情報を踏まえて、DTM環境を最適化するための選択を行うことが重要です。

MacとWindows、DTMに最適なのはどっち?

ここでは両プラットフォームを比較してどちらがユーザーの求める環境なのかを解説します。

Mac:

- CPU: 最新のMacはApple独自のMチップを搭載しています。このチップは高い処理能力と効率性を持ち、音楽制作においても高いパフォーマンスを発揮します。特に、低レイテンシーでのオーディオ処理や複数のプラグインの同時使用において、優れた性能を示します。

- ソフトウェアの互換性: 多くのDAWやオーディオプラグインがMacに最適化されており、安定した動作が期待できます。

- ユーザーインターフェース: 直感的で使いやすいと評価されています。

Windows:

- CPU: Windowsパソコンでは、IntelやAMDの最新CPUが搭載されています。これらのCPUは高い処理能力を持ち、特にAMDのRyzenシリーズは多コア・多スレッドに優れ、複雑なプロジェクトや大量のトラック処理に適しています。

- ソフトウェアの互換性: 幅広いDAWやプラグインがWindowsに対応しており、選択肢の多さが魅力です。

- カスタマイズ性: ハードウェアのアップグレードが容易で、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。

| 特徴 | Apple Mチップ | Intel/AMD CPU |

|---|---|---|

| エネルギー効率 | 高いエネルギー効率 | エネルギー効率はM1に劣る可能性 |

| 処理速度 | 高速処理能力 | 高速処理能力、特にIntel i9やAMD Ryzenは高速クロック速度 |

| バッテリー寿命 | 長いバッテリー寿命(モバイルデバイスにおいて) | 一般的なバッテリー寿命 |

| オーディオ処理 | 高いパフォーマンス、特にApple製ソフトウェアとの相性が良い | 多コア性能に優れ、重いプロジェクトや多数のプラグイン処理に適している |

| ソフトウェア互換性 | Apple製ソフトウェアとの高い互換性 | 幅広いDAWやプラグインとの互換性 |

| ユーザー選択肢 | 限られたモデル選択肢(Apple製品のみ) | 多様なモデルとカスタマイズオプション |

DTM用途における最適な選択

DTMにおいて、MacとWindowsのどちらが最適かは、ユーザーのニーズや好みに大きく依存します。Macは使いやすさと安定性で優れており、Appleのエコシステム内での連携が強みです。一方、Windowsはカスタマイズ性とコストパフォーマンスに優れ、幅広いソフトウェアの選択肢を提供します。

DTMにはWindowsとMacどっちが良い?必要なPCのスペックは? シンガーソングライター目線で解説

実際のDTMプロジェクトでのCPUスペックの影響

DTMにおけるCPUのスペックは、プロジェクトの複雑さや処理負荷によってその影響が異なります。ここでは、異なるCPUスペックの実例分析と、高スペックと低スペックのパフォーマンス比較を行います。

こちらはwindows環境ですが、スペック別にみるとこのような分け方が一般的になります。

| CPUスペック | 例 | 適用可能なプロジェクトの種類 | パフォーマンスの特徴 |

|---|---|---|---|

| 低スペック | Intel Core i3、AMD Ryzen 3 | シンプルなプロジェクト、少数のトラック、基本的なプラグイン | 処理速度が遅くなる可能性あり、複雑なエフェクトやソフトシンセには不向き |

| 中スペック | Intel Core i5、AMD Ryzen 5 | 中規模のプロジェクト、複数のトラック、様々なエフェクト | 安定したパフォーマンス、一般的なDTM用途に適している |

| 高スペック | Intel Core i7/i9、AMD Ryzen 7/9 | 大規模なプロジェクト、多数のトラック、高度なエフェクトやソフトシンセ | 高い処理速度と安定性、プロフェッショナルな作業に対応 |

ただ、多くのDAWソフトによっては推奨スペックが異なるため、ある程度余裕をもたせようと思うと最低ラインはcore i5以上という考えであったほうがいいです。ちなみに下記の動画はRyzen 9のCPUでDTM環境を構築した場合の実際のプロジェクト動画です。

では、Macの場合現在はMシリーズという自社制作のCPUを搭載しています。

それぞれに無印、Pro、Max、Ultra、の4種類があります。

| CPUスペック | 例 | 適用可能なプロジェクトの種類 | パフォーマンスの特徴 |

|---|---|---|---|

| 低スペック | Apple M | シンプルなプロジェクト、少数のトラック、基本的なプラグイン | 高いエネルギー効率と良好な処理速度、しかし複雑なエフェクトや多数のトラックには限界がある |

| 中スペック | Apple M Pro | 中規模のプロジェクト、複数のトラック、様々なエフェクト | より高い処理能力とグラフィックス性能、複数のプラグインやトラックに対応 |

| 高スペック | Apple M Max | 大規模なプロジェクト、多数のトラック、高度なエフェクトやソフトシンセ | 高い処理速度と安定性、プロフェッショナルな作業に適している |

| 最高スペック | Apple M Ultra | 最も要求の厳しいプロジェクト、大量のトラックと複雑なエフェクト | 最高レベルの処理能力、複雑なプロジェクトやプロフェッショナルな作業に最適 |

この画像からはM1とcore i3のCPU性能の違いが見て取れます。このスコアがDTMにおいて与える影響は大きく、多くのプロユーザーでもM1がリリースされた当初「MacBook AirでProToolsが動いた!」という報告あり、CPU処理の効率化の良さが話題になりました。

おすすめ DTMパソコン スペックまとめ

おすすめのDTMパソコンを解説してみます。おすすめのポイントとしては次の3点を考慮しながら

- コストパフォーマンスと性能のバランス通い

- ソフトシンセを追加購入しても使える

- DTM初心者がDTMをはじめ、最低でも5年はスペック的に使える

初心者入門プラン、そこそこDTM頑張りたいプラン、超本気プランを提示します。

おすすめDTMパソコン・ノートパソコン編

| 項目 | おすすめMacモデル | おすすめWindowsモデル |

|---|---|---|

| モデル | MacBook Air | Acer Aspire 5 |

| CPU | Apple M2 | Intel Core i5-1135G7 / AMD Ryzen 5 3500U |

| メモリ | 16GB RAM | 8GB RAM |

| ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD |

| ディスプレイ | 13.6インチLiquid Retinaディスプレイ | 15.6インチ FHD |

| グラフィックス | Apple M2統合GPU | Intel Iris Xe / AMD Radeon Vega 8 |

| ポート | Thunderbolt 3 (USB-C) | USB-C, USB-A, HDMI |

| 重量 | 1.24 kg | 約1.8kg |

| バッテリー寿命 | 最大18時間 | 最大8時間 |

| 価格 | 164,800円〜 | 70,285円〜 |

MacBook Air (M1) は、AppleのM2チップを搭載し、優れたパフォーマンスとバッテリー寿命を提供します。一方、Acer Aspire 5は、手頃な価格でありながら、基本的なDTM作業に必要なスペックを備えています。

ただこれらはメモリ8GBという点においてあまり個人的にはDAW付属の音源で16トラック〜32トラック程度でエフェクトプラグインはそこまで多く使えないレベルと考えるできです。

これらのモデルは、初心者がDTMを始めるというかDTMはどんなものか?というこを知るには良いモデルです。ただし、より高度な作業や大規模なプロジェクトには、これらのモデルでは性能的な制限を感じる可能性があります。

おすすめDTMパソコン・デスクトップ編

| 項目 | おすすめMacモデル | おすすめWindowsモデル |

|---|---|---|

| モデル | Mac mini | Dell Inspiron 3020 |

| CPU | Apple M2チップ | Core i5-13400 |

| メモリ | 8GB RAM | 8GB RAM |

| ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD |

| グラフィックス | Apple M2統合GPU | インテルUHDグラフィックス 730 |

| ポート | Thunderbolt 3 (USB-C), USB-A | USB-C, USB-A, HDMI |

| 価格 | ¥84,800〜 | ¥92,880〜 |

Mac mini は、AppleのM2チップを搭載し、コンパクトながら高いパフォーマンスを提供します。一方、HP Pavilion Desktopは、手頃な価格でありながら、基本的なDTM作業に必要なスペックを備えています。

これらのモデルは、初心者がDTMを始める際のコストパフォーマンスに優れた選択肢です。ただし、より高度な作業や大規模なプロジェクトには、これらのモデルでは性能的な制限を感じる可能性があります。

DTMパソコン どこで買うのがお得?

Windows OSのDTMパソコンの購入方法は多くの場合店頭またECサイト(楽天やAmazon等)になります。店頭やECサイトによっては価格が異なるので、一番安いショップを探すのはある意味で大変とも言えます。

また初心者DTMパソコンを購入するのを検討している場合、メモリやストレージを増設するのはあまり一般的ではありませんが、それらもECサイトで購入可能です。

しかし、Macの場合はWindowsと販売の方法が異なります。まずMacはApple StoreであってもECサイトであっても基本はほぼ同じ価格です。

たまに整備品といわれるものがApple Storeで販売されるケースがあります。これは何かしらの不具合があったMacパソコンを回収し、再販売しているものになります。保証も新品同様と同じなので、欲しいモデルであれば通常の2割〜3割程度安くなることもあるので少しでも安く購入したい場合は整備品を狙うと良いでしょう

またメモリとストレージのカスタマイズは基本Apple Storeのみになります。ECサイトでも多少カスタイマイズして販売しているサイトもありますが、フルカスタムはApple Storeしかできません。

しかし、DTMパソコンおすすめで検索するユーザーの多くはApple Storeのフルカスタマイズはそこまで必要はないと考えます。

DTMは思った以上にマルチコアの恩恵を受けられない?

CPUのスペックだけでDTMパソコンを選んではいけないのか?ということについてもう少し具体的にお話します。

CPUシングルで頭打ちのCPUはマルチコアという考え方を導入し1つのCPUに負荷がかかるようなプログラムを並列処理することで素早い処理を実現しています。

次のテスト見てもらうとわかりますが、実は多くのDAWはマルチコアを活かしきれていません。

CPUスペックとコア数の関係

CPUのクロック数値が高くマルチコアCPUパソコンのことを意味します。クロック数値が高い方が(たくさん)処理できます。3.6GHzと2.6GHzでは3.6GHzの方が速く答え出せると思ってください。

一言でいえば「多くのソフトシンセが立ち上げやすくなる」と言えます。

一昔前はこの数値をいかに高くするかというのが企業の命題的な位置づけになっていましたが、テクノロジー的な問題で数値は頭打ちになってしまいました。

そこで数値をあげられないならコア数を増やしていけばよいと考え2コア 4コア 6コア 8コアと増えて多いものでは12コアなんてものもあります。

1コアに3.6GHzの頭の良い人が入っていてその部屋がいくつもある。というイメージでいいですよ。このコア数は同時に処理できる数です。

これは以前「DAWの中で1番軽いのは?」という記事で書いたテスト内容で、私が所持している音源のなかで1番CPUを処理する音源をいくつ立ち上げられるかというものです。

Appleが開発しているDAWのlogicはCPUのマルチスレッドの数を調整できるのでフルで24コアを動作させている状態と半分にした状態の12コアでどう変わるか見てみます。

5つのDAWを比較してわかったCPU使用率が1番軽いDAWはどれ?

24スレッド処理の場合

真ん中のCPU/HDと書いている部分を見てもらえればわかりますが、8本のメーターがしか上がっていません。ちなみに右端の一本はシングルCPUつまりマルチスレッドを使っていない状態です。

つまり8コアしかスレッドを使い切っていないことを意味します。

12スレッド処理の場合

DTMパソコンのCPU選びにおいて、高スペックの必要性は使用状況によって異なります。テスト結果によると、特定のDAWや音源では、CPUの全スレッドが活用されていないことがあります。例えば、8スレッドのみが活用されている状況が見られ、これはDAWの開発における効率的な処理の重要性を示しています。

特に、WavesのElementの「CPUkiller」などの高負荷音源を使用した場合、マルチスレッドの効果は限定的です。4コアに制限した際に再生が不可能になることから、現状のLogicでは8コア以上を効率的に処理することは難しいと言えます。

しかし、初心者がDAWを購入し、付属の音源を使用する場合、高負荷の音色を使わなければ、CPUスペックを一つ下げても問題なく、その分高品質なソフト音源を購入することが賢い選択です。高負荷のソフト音源を後から購入することを考慮しても、CPUスペックが低くても対応可能な方法が存在します。

Core i5とCore i7では、後者の方が扱える音源の数が増えますが、最新のM1 iMacのような高CPUスペックのDTMパソコンを購入するメリットは、大量の負荷をかけない限り、それほど大きくないと言えます。このことから、DTMパソコンの選び方においては、自分の使用状況を考慮し、必要以上のスペックに投資するよりも、実際のニーズに合った選択をすることが重要です。

DTMパソコン選び失敗談(スペック正義の結果の成れの果て)

Mac Mini 2018(3.2 GHz Intel Core i7)を使う前に、Mac Pro 2009を使っていました。これは当時30万円近くした高価なマシンで、デュアル8コアの2.66Ghz CPUを搭載していましたが、スペック的には少し物足りなかったんです。

そこで、2014年頃にCPUをデュアル12コアのX5690 3.46Ghzにアップグレードしました。でも、このCPUだけで16万円もしたんですよ。これって、新しいiMacが買える値段ですよね。

今思えば、1ランク下のXeon X5680(3.33GHz、10〜11万円)でも十分だったし、iMacに乗り換えても問題なかったです。でも、つい「一番いいものにしよう」と思ってしまって…。結局、私の音楽制作ではそこまでハイスペックなマシンは必要なかったんです。CPU負荷分散ソフトを使えば、1ランク低いCPUでも十分だったんですね。

100Hzの差で5万円も払う価値があったかと言えば、正直なかったです。その5万円があれば、ソフト音源を買ったり、ライブに行ったりして、音楽的な教養を広げるのに使えたんですから。

DTM CPU負荷をかける要因

プラグインエフェクト(PluginEffect)

コンプやイコライザーなどのエフェクトプラグインのなかでも昔のビンテージコンプやビンテージEQなどをモデリングしているものをはそれなりの負荷がかかる場合があります。

しかしその中でも特に負荷が多いのは「リバーブ」です。空間の響きを処理するというのCPUの性能が求められます。

リアルなリバーブプラグインを使い倒すような曲を作る場合はより高いCorei7系のCPUが選ぶ、またはUADというエフェクトを使うことでエフェクト関係のCPU負荷を回避する方法もあります。

VAソフトシンセ(モデリングシンセ)

DAW内蔵の音源にはバーチャルアナログ音源とサンプリング音源の二種類があります。多くのバーチャル音源はCPU負荷が低いため、通常は大きな問題にはなりません。

しかし、例えばStudio OneのMaitaiのように、特定のバーチャルアナログ音源は他のものよりもCPU負荷が高いです。これはモデリング技術によるもので、往年のアナログ・シンセをデジタルで再現するこの技術は、CPUのパワーを大きく消費します。WavesのElementやArturiaのシリーズなどがこれに該当します。

特にu-he Divaのようなソフトシンセは、昔の名機をエミュレートすることで高いCPU負荷を生じさせますが、音質に関しては非常に高い評価を受けています。これらのシンセは一つ立ち上げるだけでかなりのCPUリソースを消費するため、作曲時には注意が必要です。

一方で、Omnisphere2のようなサンプリング音源は、CPU専有率自体はそれほど高くないものの、使用するサンプルのメモリが大きいために「重たい」と感じられることがあります。しかし、これらの音源がSSDなどの高速ストレージに保存されている場合、読み込み速度が向上し、重たい印象は軽減されます。

サンプリング音源は、バーチャルアナログ音源とは異なり、大量のサンプルをメモリに読み込むため、メモリを大量に消費します。これらの音源を効率的に動かすためには、専用のプログラムが必要であり、それによってCPUも消費されます。したがって、DAW内蔵の音源を使用する際は、それぞれの特性を理解し、システムリソースを適切に管理することが重要です。

プラグインの規格

DTMの世界では、プラグインの規格としてVST、AU、AAXなどが広く使用されています。これらの規格は、音楽制作の柔軟性と拡張性を大きく高めています。

しかし、これらの規格内でも、特にVSTにおいてはバージョンによってCPU負荷に差があると言われています。具体的には、DTMプラグインvst2とvst3の違いについてCPU負荷が軽いのは?という疑問が、音楽制作コミュニティの間でしばしば議論されています。

SNS界隈では、Ozone9のVST2.4とVST3の比較に関する興味深い話がありました。あるユーザーが、Ozone9をVST2.4からVST3に変更したところ、同じプロジェクトで約10%のCPU負荷の減少が見られたと報告しています。このような事例は、プラグインのバージョンがCPU負荷に与える影響を示唆しています。

今後、プラグインのバージョンが進化するにつれて、よりCPU負荷が軽減されることが期待されています。音楽制作の効率化とシステムの安定性向上のためにも、これらの進化に注目することが重要です。

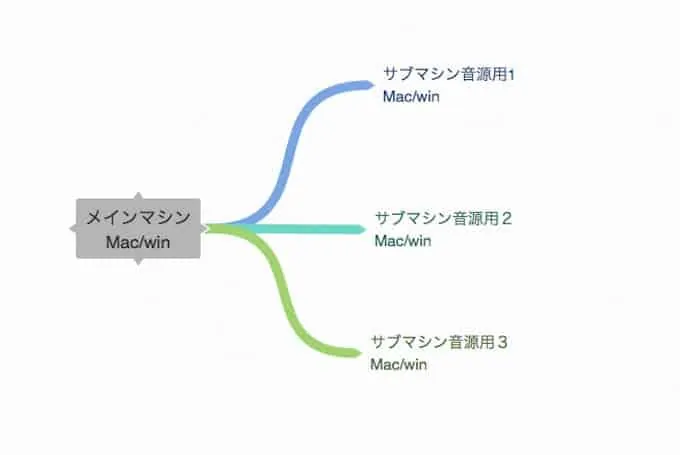

CPU負荷を分散する方法

CPUの負荷は一つのアプリの中での数と比例します。例えばDAWの中でたくさんの音源やエフェクトを立ち上げるとDAW自体の負荷もメモリ消費量も高まります。

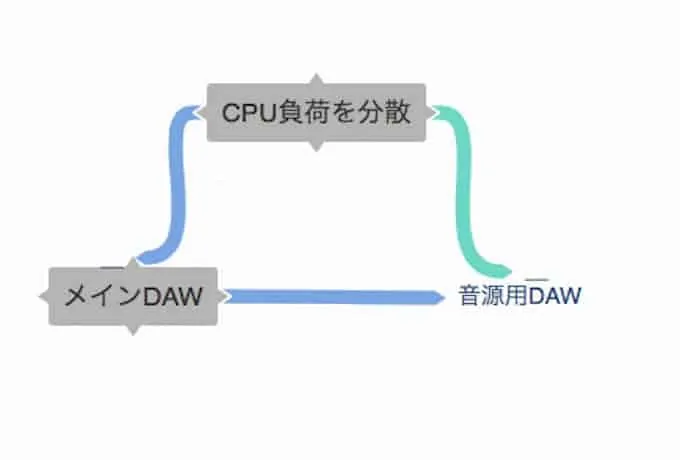

そこでDメインのAWとは別のアプリを立ち上げそちらで音源やエフェクトプラグインを扱うことで1ランクや2ランク上のパソコンと同じスペックの動き方をする方法があります。

それがVienna Ensemble pro通称(VEP)です。これは一つのパソコンにかかる負荷を複数の他のDTMパソコンに分担しようとするものです。

しかしこれを1台のマシンの中で使うとDAWから音源部を切り離したもう一つのDAWを立ち上げることができCPUの負荷を大幅に減らすことができます。

最初は慣れないかもしれませんが、慣れてしまえば非常に快適な創作環境を手に入ります。

どれくらい分散効果があるのかは次の記事に詳しく書いてあるので参考にしてみてください。おそらくみなさんが想像しているより遥かにすごい分散効果があります。

値段だけを見ると先程のimacのcorei5とi7の差より高い買い物になってしまうので今持っているパソコンを28,000円程度でアップグレードできるものと考えるとよいでしょう。また、このソフトは新しいDTMパソコンを買っても使えるので、持っておいて損はないと思います。

DTMにメモリもCPUにお金をかけたくない場合の解決策

できるだけDTMパソコンへの投資は安く済ませたいという人はDAWのバウンス機能やフリーズ機能やを使えばCPUやメモリに依存したDAWの使い方から解放できます。

バウンス機能とは?

作った曲をCDに焼いたりiTunesで聞いたりするためのファイルピアノやギターやドラムなど何十というトラックを2トラックつまりステレオにしたものがWavファイルやAIFFと言われたオーディオファイルになります。

これを各個別のソフト音源で書き出すということをするのが個別トラックのバウンスになります。各トラックをバウンスする理由は例えばミックスなどを外部にお願いするときなどすべての音源をオーディオファイルしておく必要があります。

同じソフト音源とエフェクトプラグインを持っている環境であれば開けるのでは?と思うかもしれませんが、

CubaseのファイルをLogicで開くことはできませんし、プロツールで作ったものをLogicで開くことはできません。しかしオーディオファイルはどのDAWでも読み込めるのでオーディオファイルにしておく必要があるのです。

バウンス時にはソフト音源のままバウンスする方法とソフト音源をオーディオファイルにしてからバウンスする方法の二種類があります。

このときソフト音源をオーディオファイル化することで、ソフト音源に使っていたメモリを解放できるので、「ソフト音源→バウンス(オーディオファイル化)」すればソフト音源で使用していた分のCPUは使わなくてすみます。

フリーズ機能とは?

処理としてはバウンスと似ている部分もあるのですが、こちらはオーディオファイルに書き出しはしません。

あくまで瞬間的にオーディオファイル化しているだけの状態なので、フリーズ機能を解除すると元に戻ります。

瞬間的にメモリやCPUを解放するのですが、フリーズを解除すれば再び、ソフト音源のメモリやCPUを消費することになります。

番外編 DTM専用のPCはあるの?

CPUスペックに頼りすぎることは値段の高いマシンを買ってしまうことになる。最初の間はそこまで高いマシンを買わなくてもよいというのが私の考えですが、では逆にものすごくハイスペックなDAW専用PCは存在するのか気になる人は多いと思います。

Macはカスタマイズという概念がないため存在はしていませんがWindowsにはDAW専用にカスタマイズしたマシンがあります。OM FACTORYという会社が作っているのがDAW専用パソコンです。

これはCUBASEに150%最適化したマシンであり、デフォルトのPCなら例えば重たいソフトプラグインとかを50トラックも扱えないのに対してOM FACTORYのパソコンはその倍近くのプラグインを動かせますが価格は高いです。

しかし、カスタマイズが可能なゆえに相性問題が起きやすいWindowsではそのポテンシャルをフルに発揮できるマシンは少ないとされているなかで隅々までチューンナップしているマシンは絶対の安心感があります。

その安心感は以下のプロの作曲家が導入していることからもそのクオリティの高さが納得できます。

―プロデューサー・音楽家 ―

- 蔦谷好位置様

- 中田ヤスタカ様(現在はMac)

- 森英治様

- 多保孝一様

- 杉山勝彦様

- 寺島民哉様

- 青木繁男様

- 景山将太様

もし金銭的に余裕があり、Windowsでトラブルを起こさないDAW専用PCを望むのであれば「おすすめのDTMパソコン(windows)」としてOMFACTROYのパソコンと私は言えると思います。

CPUパワーが高ければDAWは落ちない?

DTMをやっているとDAWが落ちてしまうことがあります。

原因は色々とありますが、「CPUパワー不足が原因」と言われたりしますが、これは一概に言い切れません。

個人的には不安定な動作環境を作ってしまっている方が「落ちる原因」だと思っています。「落ちる」原因ついてはこちらの記事で詳しく書いてありますので参考にしてください。

関連記事

まとめ

CPUスペックでDTMパソコンを選ぶと失敗するその理由とはお金に困っていないのであれば最高スペックのものを買うのはありですw良いスペックのマシンであれば次の買い替え時にそれを売って資金にするプロはたくさんいます。

しかし、決められた金額でDTMを始めたい人にとっては現実的な話ではありません。失敗とは高い買い物したのにその金額に見合った結果が得られないということです。VEPといったソフトを使うことで上手くCPUを分散できるものもあるので、そういうものを使って現状のDTMパソコンの能力を上げることもできます。

いずれ高処理が必要な音源を買うから最初から良いものを買っておく!という気持ちもわからなくもないですが、恩恵を受けられるころにはもっと高い処理のパソコンが安く手に入る可能性もあるので、その部分に投資するのであれば音源を一つ買うという選択肢もあります。

大切なのは今の環境で最高のものを作る「創意工夫」です。パソコンのスペックがクリエイターをうむわけではありません。クリエイターがパソコンのスペックを必要とするのです。