DTMやピアノのMIDI演奏において、ベロシティは楽曲に命を吹き込む重要な要素です。

この記事では、ベロシティの基本概念から、それを用いて楽器の音源に細やかな強弱やニュアンスを付与する方法までを詳しく説明します。数値の変化が生み出す音量や音色の微妙な差異をマスターし、より表現豊かな音楽制作を目指しましょう。

シンセサイザーやピアノの鍵盤におけるベロシティの活用法、フレーズを豊かにするランダマイズ技術など、DTM制作に役立つ項目を網羅しています。

DTMにおけるベロシティとは

DTMにおいてベロシティとはMIDI情報の一つであり、その意味は強弱として認識されています。

DTMで打ち込みをしている人はベロシティ=音量変化と認識している人も多いです。

しかし、その結論は落とし穴であったりもします。

生楽器において強弱において変化するのは音量もそうですが、もっといえば音色を変化させる倍音です。優しく弾いた音は丸みがあって音が少しこもっている。逆に強く弾いた場合、音が明るくギラッとしている。これは音量もそうですが倍音が強く影響しているのです。

より正しく認識する一つの考えとして

ベロシティ=音量と音色変化

といった考え方を持つとソフト音源のポテンシャルをより引き出し、効果的な演奏データを打ち込めます。

今ではベロシティの数値によって異なる演奏情報が録音されたソフト音源が一般的ですが、昔はメモリ使用量も少なかったため、ベロシティレイヤーなどはなく、ただ音量をベロシティによってコントロールしているケースもありました。

ソフト音源のベロシティレイヤーを理解する

ベロシティ数値を打ち込む場合に必要なのは音源がどのようなベロシティレイヤーを持っているかです。

例えばKontactに搭載されているピアノ音源を見てみます。こちらのピアノ音源の消費メモリは141.46MB

ベロシティによる音色マッピングは

12段階ずつで10この音色マッピングされています。一つの鍵盤に強弱の違う音色が10音色あるということです。

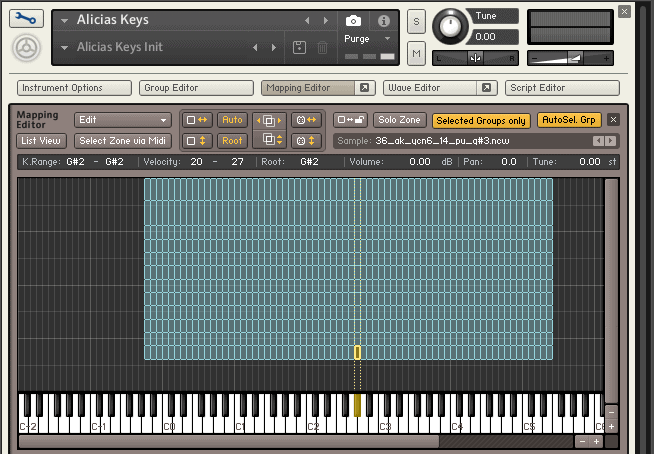

もう一つ、Aliclas Keysは193MB音色マッピングは

7段階で12の音初がマッピングされています。当然こちらの方が細かいので消費メモリは増えます。

例えばベロシティレイヤーが110〜120でまとめられている場合、111で打ち込むのと115で打ち込むのとそこまでかわりません。

逆に、110より下は別のベロシティレイヤーが設定されている場合、数値を1変えただけでも違う印象になります。

しかし、集中しないとその音色変化を無視してしまうケースは意外と多いです。

これはピアノのケースですが、ドラムのハイハットなどで打ち込む場合、ベロシティを呪文のように

120、60、100、60、といったような打ち込みをする場合、ベロシティレイヤーを理解していないと意味がないというのはそういうことなのです。

大事なのは、ベロシティレイヤー毎でどのような音色変化が起きているか、です。

ベロシティの目安とは?

さて、DTM本や、動画を見ていると打ち込み時ベロシティの数値はなんとなく、

ベロシティに関しては一応の目安があります。

ベロシティとは音の強さ(楽器で例えれば指などで1本の弦や鍵盤を弾く速さによって変化する音の強弱(強弱法))のことである。

1 – 127までありmp(メゾピアノ)が64となり、127が最も強い。

wikiより

これだけではかなりアバウトなので、もう少し細かく見ると以下のようになります。

| 記号 | 読み方 | ベロシティ | 意味 |

|---|---|---|---|

| PPP | ピアノ・ピアニッシモ | 16 | 非常に弱く |

| PP | ピアニッシモ | 32 | とても弱く |

| P | ピアノ | 48 | 弱く |

| mp | メゾピアノ | 64 | やや弱く |

| mf | メゾフォルテ | 80 | やや強く |

| f | フォルテ | 96 | 強く |

| ff | フォルテッシモ | 112 | とても強く |

| fff | フォルテ・フォルティッシモ | 127 | 非常に強く |

しかし、これもさきほど解説したように、音量変化以上に音色変化であることを前提とすると、ソフト音源の多くはこの目安にそってベロシティレイヤーが組まれているわけではありません。

また、例えば、ピアノの、fフォルテ、ベロシティ96とエレキギターのfフォルテ、ベロシティ96では音量感も音色感もまったくことなります。

同じ数値で打ち込んでいるのに、特定の楽器だけが弱く(または強く)感じる理由はそれぞれの楽器の特色が異なるためです。

なので、ベロシティの打ち込み時にはミキシングも同時に行い、それぞれがもっともバランスよく鳴る状態を考える必要があります。

音色変化におけるベロシティの考え方

ベロシティによる強弱のつけるポイントは、その音色がもっているベロシティレイヤーが大切だということをここまで解説してきました。

今度は、アナログモデリングシンセでベロシティを扱う場合のポイントについて解説します。

基本アナログモデリングシンセの場合、サンプリング音源と違ってベロシティレイヤーという概念はありません。

ではベロシティをのどのように考えるのかというと、ベロシティとフィルターを連動させて、弱く弾けばフィルタが開かない、強く弾けばフィルターが開いて明るい音色になる。

これはいわゆる倍音をコントロールしている状態になります。

このような使い方をアナログモデリングシンセをリアルな楽器のように扱うことができます。

リアルな音色の変化をつけるためのベロシティの設定

ではベロシティで音量と音色の変化を加えるとどうなるかを確認してみましょう。

Thornを使ってSuperSaw的な音で打ち込んでいます。ベロシティをつけてはいますが、Thorn側でベロシティはどのパラメーターにもつながっていないので、設定したエンベロープの音が発音されます。

つぎに、音量のエンベロープと調整し、フィルターのカットオフをエベンロープ(ENV1)を設定しそれをベロシティでコントロールできるようにします。

これでさきほど同じデータを再生すると次のようになります。

ベロシティが小さいところは音量が小さいだけではなく、音が暗くなり、ロングトーンでは音が時間と共に変化(暗くなる。)します。最初の音色と比べるとこちらの方が変化の仕方が生楽器に近いです。

もちろんテンポや他の楽器とのバランスは必要ですし、最初の音色の方が曲にハマるケースもあります。大切なのは「自分が求める音色にどのような意図を当てはめるか」ということです。シンセでありながらもダイナミックで自然な音色変化を求めるのであれば、「なぜ、その変化が必要なのか?」という目的まで踏み込んで音色を作るのが1ランク上の音作りといえます。

今回はThornを使っていますが、DAWに付属しているVAソフトシンセでも基本は同じなので、設定を参考に色々と調整してみるとよいでしょう。

生楽器の発音をしることで作るシンセさらしさとは?

音がどのように減衰するかを理解したうえで、本来減衰する音をフィルター等を使って音色を明るくするようにすれば、それは自然的な音の変化ではなくなります。つまり人工的に作られた音の変化ということになります。つまり無機質なオシレーターサウンドにリアルな音色変化をつけることができ、それを再度人工的なプロセスで音の変化を作り出すことができる。これがシンセサイザーの強みです。

このようにシンセを捉えることができれば、音作りに関しても「ただかっこいいと思った」というものではなく意図的な音作りが可能になります。

まとめ

どうでしょう?ベロシティ目安の数値を疑ってかかれるようになりましたか?

ベロシティをいじる必要性はなぜそこで音色変化が必要なのか?ということです。

むやみやたらにグルーヴという言葉や強弱がすべてという言葉でベロシティを変化させるのではなく意図が大切です。目安はあくまで目安です。必要に応じたベロシティの調整を行ってクオリティの高い打ち込みができるようになっていきましょう。