LO-FI HIPHOPやSynthwaveを作ってはみたもののいまいち音がそれっぽくならない!そういう人は音がきれいすぎるのが問題かもしれません。

そういうときは本物のサンプラーの質感を再現したVSTプラグインBeatSkillzのSampleX V3がオススメです。SampleX V3は特徴IR技術により音の太さや質感に定評のある6つのビンテージサンプラーの質感を簡単に再現できます。

CPU負荷も低いのでソフトシンセとの併用も問題ありません!

「でも難しくて高いのでは?」と思うかもしれません。価格はリーズナブルの上に現在セール中でかなりお安くなっています。また一部わかりにくいパラメーターもありますが、それについてもこの記事で詳しく解説しているので大丈夫です。

SampleX V3 サウンドレビュー

SampleX V3には豊富なプリセットが揃っています。その中から個人的に使い勝手と音質、それにユニークさという視点から選んでみました。

まずはSampleX V3を通していない状態がこちらです

TYPE A MPC60エミュレーション プリセット EMP60 Break A

TYPE B S950エミュレーション プリセットES950 Magic B

TYPE C SP1200エミュレーション プリセットESP2400 Retro Break A

TYPE D EPS16エミュレーション プリセットE-EPS16 Crunch A

TYPE E S550エミュレーション プリセットRS550 A Little 01

TYPE F SK-200エミュレーション プリセットZCA-CIO SK200 Bottom A

どのプリセットもそうですがローパスフィルターの使い方がよりビンテージらしさを出す鍵になりそうな感じでした

SampleX V3の使い方

SampleX V3はD/A Sample SectionとMACHINE(コンボリューション)の2つがメインとなり、LOW PASSセクションとHigh PASSセクションでより質感を整え最終的にI/Oセクションによって入出力のバランスを整えます。

D/A Sample Section

D/A Sample Sectionは主にサンプラーのアウトプットの質感の調整になります。

D/A Sample Sectionは次の5つのパラメーターによって設定することが可能です。

BITSについて

これはサンプリングフォーマットのビットデプスではなくあくまで出力になります。コンボリューションでエミュレーションされているビットデプスは固定(実機と同じ)です。サンプラーでは12bitで取り込んだ音でも処理的には16bitになっている機材もあるので、その部分を再現したい場合はBITSを調整します。

もちろん下げれば普通のビットクラッシャー的な音色にもなります。

SAMPLE RATEについて

2kHzから最大で96kHzまで可変可能なサンプリングレートです。ここの数値はDAWで設定した録音フォーマットが元になります。もしDAWのフォーマットが48kHzの場合は96kHzとは表示されないので注意が必要です。

| 実機SAMPLE RATE | 実機 BITS | SampleX V3の設定BITS | |

| TYPE A | 40kHz | 12bit | 12〜16bit |

| TYPE B | 7.5kHz-48kHz | 12bit | 12〜16bit |

| TYPE C | 26.04 kHz | 12bit | 12bit |

| TYPE D | 6.25〜52kHz | 13bit | 16bit |

| TYPE E | 15kHz-30kHz | 12bit | 16bit |

| TYPE F | 10.113 kHz | 8bit | 16bit? |

SampleX V3の設定BITSは12bitでサンプリングしても処理は16bitによって行われている場合もあるのでそれらをエミュレーションしています。あくまで私の解釈によるところなので最終的には自分の耳で調整するのが一番よいでしょう。

SHIFTについて

次にSHIFT機能ですが、SHIFTは公式サイトには次のような説明があります。

ヴィンテージサンプラーからこれらの「エイリアス/リング」サウンドを取得するための重要なプロセスは、サンプルのピッチを下げることでした。

公式サイトの説明より

ヴィンテージサンプラーによって引き起こされる効果がここでエミュレートされ、ユーザーはサンプルのピッチを実際に変更することなく、聞きたい正確なエイリアシングサウンドを「ダイヤルイン」できます。

SHIFTは、サンプラーで再生速度を落としたときのノイズ感を調整するためのパラメーターです。特にサンプリングレートを2000Hzに設定し、SHIFTを調整することで、ノイズの質感を体感できます。また、808系のリリースの長いキックを使用することで、効果がよりわかりやすくなります。

SHIFTに関しては、公式動画などでも詳細な説明が少なく、理解しづらいと感じる人が多いパラメーターです。私自身もその一人です。もし詳しい方がいれば、SHIFTについての詳細を教えていただけると嬉しいです。専門的な内容になるので、難しいと感じる方は読み飛ばしても構いません。

SampleX V3のSHIFTの使い方及び考察について

サンプリング時のエイリアスノイズは主に次の2つ

- 低サンプルレートによるエイリアスノイズ

- ピッチ変更した場合に起こるエイリアスノイズ

SHIFTで扱うエイリアシングサウンドはサンプル元のピッチを上げてサンプラーに取り込み元のピッチに戻したときに発生するエイリアスノイズのことです。

エイリアスノイズは(繰り返しノイズ)とも呼ばれており、サンプリング時におけるエラーみたいなものです。理由としては以下のようなものとなります。

音楽には高周波成分が含まれていることがあるが、人間の耳には聞こえない。それを低すぎるサンプリング周波数で標本化し、デジタル-アナログ変換回路を通して音楽を再生した場合、高周波がアンダーサンプリングされて低周波の折り返し雑音になったものが聞こえることがある

ウィキペディア 折り返し雑音(エイリアスノイズ)より引用

サンプラーでの再生速度を調整することで生じるノイズは、本来音楽再生には望ましくないものです。しかし、当時のサンプラーはメモリや技術の制約から、低い精度でのサンプリングしかできませんでした。特にメモリが少ないため、サンプリング時間が限られていました。

クリエイターは33回転のレコードを45回転で再生し、ピッチを上げてサンプリングすることで、この問題を解決しました。サンプラーで-8音下げて再生することで元のピッチに戻し、録音時間を節約しました。しかし、この方法では再生時に波形が間延びし、エイリアスノイズが発生しました。

SHIFTパラメーターは、このエイリアスノイズをシミュレーションしています。SHIFTの±24は、2オクターブのピッチ変更によるエイリアスノイズを再現できる範囲です。例えば、-8に設定すると、45回転で再生しサンプリングした音を元のピッチで再生したときのエイリアスノイズを再現できます。

注意点として、SHIFTはサンプルレートと連動します。例えば、48kHzで設定されている場合、-8にしても効果があまり感じられないことがあります。

DRIVEについて

DRIVEはサチュレーション的な作用になり簡単に音圧を稼ぐことが可能です。サンプラーなどではゲインを稼ぐパッドがなどが搭載されていることがあります。SampleX V3でのパッドによるゲイン調整は後述するINPUTによるところであり、DRIVEはマキシマイザーのような効果が得られます。

INPUTを上げていけば音は割れますがDRIVEはあくまで飽和的な上がり方が気持ちよくつい使いすぎてしまうことがあるので注意したいところです。

WIDTH

M/Sによる音の広がりをコントロールするパラメーターです。上にあげれば広がり、一番下でモノラルになります。

MACHINE Section

ここでは上記で紹介した6つのサンプラーエミュレーションを選択します。左隣りにあるスイッチをオフするとエミュレーションはバイパスされます。バイパスされたSampleX V3はビットクラッシャーとして機能することになります。

| TYPE A | MPC60 |

| TYPE B | S950 |

| TYPE C | SP1200 |

| TYPE D | EPS16 |

| TYPE E | S550 |

| TYPE F | SK200 |

それぞれのエミュレーションにノイズを通して音の変化を確認すると次のようになりました。(アナライザー表示は高域がわかりやすく見えるように96kHzで計測しています)

これらの結果が実機と同じになるかはわかりませんが、それぞれに個性があるのがわかります。個人的にS-550のエミュレーションであるTYPE Eですが、過去にS-760で遊んでいたビットクラッシャーの質感と近い雰囲気を感じます。

またSP-1200は13kHz付近にピークがありますが、果たして実機でもこのようなピークがあるのか興味があります。

FILTER section

フィルターセクションではLOW PASSとHIGH PASSフィルターをコントロールできます。フィルターの種類はmoogタイプのラダーフィルターを再現しています。そこで他のmoogフィルターを再現したプラグインとサウンド比較を行ってみました。エミュレーションしたのはSynth WarmerとLegend FXです。

正直おまけ程度のフィルターと思っている人が多いかもしれませんが、moogのラダーフィルターを再現しているだけあってなめらかであり使いやすいサウンドです。積極的な音作りも可能ですが、サンプラーの質感をうまく補助する用途で使うと威力を発揮しそうな感じです。

ポール幅は24dBとなっていますが他のフィルタープラグインと聴き比べてみたところ個人的には16dB〜18dB程度に感じます。

SampleX V3 概要

SampleX V3は1987年〜1988年に作られた有名な6つのサンプラーの音質をエミュレーションしているプラグインです。SampleX V3を使うことでLO-FI BeatsやSynthwaveなどに最適なサウンドを簡単につくることが可能です。

SampleX V3は今回バージョン3にアップデートされたことでS900がS950にSP12がSP1200に変更され、ensoniqのEPS-16とCASIOのSK-200が追加されました。

SampleX V3では6つのサンプラーをエミュレーションされており、MACHINEと書かれたAからFのボタンで簡単に切り替えることが可能です。

エミュレーション元となる実機のサウンドは次の動画で確認できます。

TYPE A

1987年

ビットデプス12bit

SR 40kHz

TYPE B

1988年

ビットデプス12bit/

SR 7.5kHz-48kHz(可変)

TYPE C

1987年

ビットデプス12bit

SR 26.04 kHz

TYPE D

1988年

ビットデプス13bit

SR 6.25〜52kHz(可変)

TYPE E

1987年

ビットデプス12bit

SR 15kHz-30kHz(可変)

TYPE F

1987年

ビットデプス8bit

SR 10.113 kHz

※SR(サンプリングレート)

1987〜1988年はサンプラーに大きな影響を与える機種が次々と登場しました。SampleX V3は他のサンプラーエミュレーションと異なり、ダイナミックコンボリューション技術を採用しています。

SampleX V3はこの技術をサンプラーエミュレーションに応用し、実機に近いサウンドを再現しています。しかし、ダイナミックコンボリューションがないからといってリアリティがないわけではありません。重要なのは、自分が求める音が得られるかどうかです。紹介するサンプラーエミュレーションもそれぞれ個性があり、目的に応じて使い分けています。

SampleX V3のメリット

ここではSampleX V3を使うことで得られるメリットについて解説します。これらのメリットは個人的な解釈ですが、ビンテージサンプラーの質感を求める人にとって共感度が高いものだと思っています。

的を絞りながらも個性があるサンプラーチョイス

サンプリングエミュレーションプラグインは色々とあります。しかし、その多くが、E-muのSP-1200、AKAI S950やMPC60あたりを再現しています。もちろんこれらはサンプラー史上もっとも親しまれたものなのでここを抑えておくのはわかります。

| TYPE A | MPC60 |

| TYPE B | S950 |

| TYPE C | SP1200 |

| TYPE D | EPS16 |

| TYPE E | S550 |

| TYPE F | SK200 |

しかしSampleX V3ではEnsoniq のEPS16にROLANDのS550やCASIOのSK-200のエミュレーションを搭載しています。このチョイスに私はメーカーの「王道を抑えながらも他とは違う」という強い意気込みが感じられました。

もちろん音質もニヤッとさせられるクオリティになっています。

サンプリングエミュレーションプラグインでROLANDのサンプラーが入ったのはSampleX V3が初めてではないかと思います。

パラメーターの数値をダブルクリックでテンキー入力が可能

多くのソフトシンセでノブを動かすときに、狙った数値で止まらず、例えば0.1の次が0.4になることがあり、これがイライラすることがあります。

しかし、SampleX V3では、パラメーターの上の数値をダブルクリックするとテンキーで正確な数値入力が可能です。この機能はユーザビリティへの配慮が感じられます。

さらに、すべてのパラメーターはダブルクリックでデフォルト値に戻せます。これにより、動かし過ぎたパラメーターを手動で戻す手間が省け、作業時間の短縮に繋がります。

遊びの心をくすぐるインターフェイス画面でクリエイティブマインドを刺激!

ボタンはなんのためにあるのか?それは押したいという好奇心を満たすためである。 UG

という言葉があるように(ないない)フロッピードライブのイジェクトボタンを押すとなんとフロッピーディスクが顔を出します。これによりバイパスを切り替えることが可能です。左上にあるバイパスボタンを押せばいいだけという話なんですが。こういう小さいなところに遊び心を入れているのが素敵です。

SampleX V3のデメリット(ちょっと残念なところ)

圧倒的なデメリットというよりは使ってみて「あーなんでこれができないのだろう…」と思った個人的な意見です。決して「このデメリットによってSampleX V3は購入に値しないという話ではなく、価格面や機能面絡みても優れているプラグインであることに間違いはありません

MIDI Learnができない

MIDI LearnとはMIDI入力機器等のつまみを使ってソフトシンセのパラメーターをコントロールする技術です。

SampleX V3の良さの一つとしてフィルター専用プラグインに匹敵するレベルのフィルターを搭載しています。MIDIコントローラーで制御できません。リアルタイムで動かしたい気持ちにさせられるほどよくできたフィルターです。

しかし、オートメーションとしては普通に動くのでDAWで使う分には特に問題はありません。

V1やV2のサンプラーエミュレーションを残してほしかった

今回多くのサンプラーエミュレーションが追加されました。どれもクオリティが高く実用的なサウンドになりますが、過去のバージョンにはAKAIのS612やS900がありました。ただV3の新機能としてダイナミックコンボリューション技術が使われたので、過去のエミュレーションをV3に乗せるという簡単な話ではなかったのかもしれません。

フィルターは数値入力できない

D/A セクションのパラメーターは数値をダブルクリックすることでテンキーによる入力が可能ですが、フィルターセクションやI/Oセクションができないのが少し残念です。

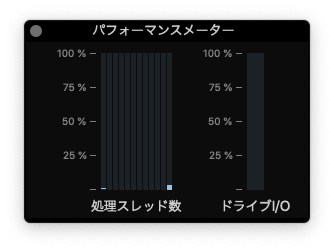

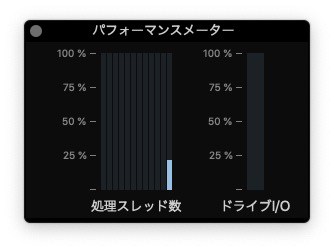

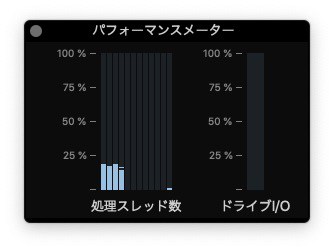

CPU負荷について

CPU負荷の計測環境は次の通りです。

今回はLogic ProのDrum kit Designer(ソフトシンセ)にかけたことを想定して計測しました。

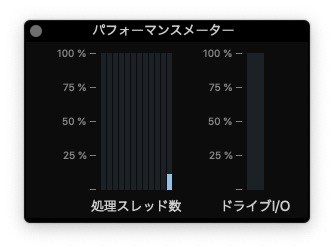

左の画像Drum kit DesignerのみのCPU負荷でほとんどないと言っても問題ありません。次に真ん中の画像はSampleX V3を指したトラックを選択している状態でかかる負荷です。

最後に一番右の画像はオーディオトラックなどの何もないトラックを選択している状態での負荷です。この状態では負荷は分散しマルチコアが有効に使われます。

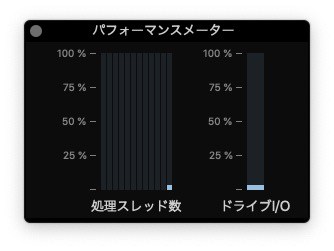

次にAD/DAエミュレーションのRX950とdecimort2とのCPU比較をしてみます。両方ともシングルCPU負荷の結果です。

SampleX V3は他のサンプラーエミュレーションと比べて少し高負荷なのがわかります。また本来であれば、トラックの再生をやめるとCPU負荷も解放されますが、SampleX V3はDAWが停止している状態でも解放されずに負荷が発生します。

コンボリューション技術が何かしら高負荷の原因なのかもしれません。

CPU負荷計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Intel Corei7(i7-8700B)6コア

HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS12.6.1 Monterey

Audio/IF Focusrite RED 8PRE

バッファー 256

DAW LogicPro10.7.7

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

SampleX V3の価格について

価格は基本69ドルです。往年の6つのサンプラーをコンボリューションテクノロジーで再現しているわけであり、その6つの実機をすべて購入しようとしたら何十倍の価格になるでしょう。

また他のサンプラーエミュレーションと比較すると次のようになります。

音質に関しては人それぞれですから何をもってよいとするかは主観によるところでしょう。しかし、音質の追い込み方に関してはSampleX V3が一番やりがいを感じます。

SampleX V3 口コミ

D16は全体的にカラッとしてるし細かい設定ができるけど、SampleX V3は音楽的に破綻しにくい印象。prodigyみたいなビートを作るならサンプルのリズムループでEのRolandで12bitにしてfilterでハイ削るとそれっぽい質感になりました。両方使っていこうと思います。

— ADSRX (@adsrx) July 11, 2021

これには私も同意見で、D16(Decimort2)は全体的に音が明るく良い意味でHI-FI感があります。しかしそれゆえにどこかデジタルすぎる感じがあるので多彩なプリセットの中でも使うものが自然と限られてきます。

その点でSample V3はアナログ的な音色になるので、土臭い泥臭いような雰囲気のあるビートを作りたい人はSampleXの方がハマりやすいと思います。

BeatSkillz SampleX V3https://t.co/VFRx2RxXI1

— DJ TECHNORCH (MOKUM/BEMANI/MxCx/Cock Rock Disco) (@technorch) July 23, 2021

こっちは間違いなく大当たりだ、文句の付けようがない。 pic.twitter.com/VcqTpgC1eP

SampleX V3のシステム要求環境

Mac

- macOS 10.14 Mojave or later (macOS 10.15 Catalina & macOS 11 Big Sur Supported) (64-bit only)

- VST3 / AU / AAX Format

- Intel i5 or later / AMD Athlon 64 or equivalent

- Screen Resolution: 1024×768

- 2 GB RAM

- 300 MB HD Space

Windows

- Windows 10 or later (64-bit only)

- VST3 / AAX Format

- Intel i5 or later / AMD Athlon 64 or equivalent

- Screen Resolution: 1024×768

- 2 GB RAM

- 300 MB HD Space

まとめ

過度な期待は禁物。これでハードサンプラーの音質が100%再現できるわけではありません。しかし、他のサンプラーエミュレーションと比べてSampleX V3はアナログ感あふれる音色でほどよい太さとハードサンプラー特有のザラつきを簡単に得ることができます。