「DAWについているプラグインより1ランク上のものがほしい!」

「でも、お金はかけたくない」

そんなときに試してほしいのがvstプラグイン無料エフェクトです。

無料のプラグインってあんまりよくないんじゃないの?

そんなことないよ最近の無料VSTプラグインはすごいレベルだよ!

昔の無料VSTプラグインのクオリティはDAW付属より低いものが多かったのですが、今ではデベロッパーの販促用(知ってもらうためのものでもある)だったりもして、「これが無償なの?」と思うものもたくさんあります。

今回紹介するのは、無料のVSTのエフェクトプラグインから、DTM初心者には特に即戦力!わかりやすい効果!そしてプロも認める品質、最新の音楽ジャンルにも十分使えるものをメインに13種類選んでみました。

DTM初心者の人のステップアップ!無料でボーカルのクオリティをあげられるVSTプラグインを探している人、おすすめのVSTプラグインを試してみたい人には最後まで楽しめる内容になっています。

analog obsession

| カテゴリ | アナログエミュレーション系 |

analog obsessionはもともと有償のデベロッパーでしたが、ある時から無償デベロッパーに変わりました。なのでクオリティは普通にお金を出して買って満足できるレベルです。

現在44個のアナログ系エミュレーションのプラグインがありますが、すべて無料です!!音質に関しては多くのプロが認めるレベルであるので、DAW付属との比較には最適です。個人的にはオプトコンプの代名詞LA2AをエミュレーションしたLALAや、チャンネル・ストリップのATONE、アナログトランジェントのPreBOXが特にお気に入りです。

とにかく、アナログ的で密度が高くて音に迫力を出したい人におすすめです。

ダウンロードは一つずつ行うため時間がかかるかもしれませんが、無償なのでこれくらいの手間はおしまず全部入れてしまいましょう。

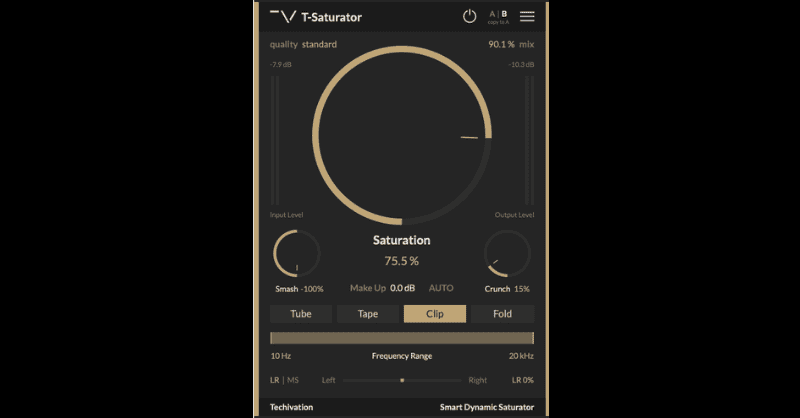

Techivation T-Saturator

| カテゴリ | サチュレーター |

まずは、Techivation T-Saturator、今いちばん注目度がありなおつかつ音の良さでプロのエンジニアが絶賛しているデベロッパーがリリースしたサチュレータープラグインです。

サチュレーターに関しては有償無償に関わらず様々なデベロッパーからリリースされていますが、かかり方&操作性そして音質において有償レベルであってもなんらおかしくないサチュレータープラグインです。

Techivation T-De-Esser Pro&Plus

| カテゴリ | ディエッサー |

こちらもT-Satuatorと同じTechivationが作ったディエッサープラグインです。ディエッサープラグインは、シビランス音(S音、T音など)の制御に効果的です。

特にボーカル録音で強調されるこれらの高周波成分を抑え、自然な響きを保ちながら滑らかなサウンドにします。また、シンバルやハイハットなどの高周波成分が強い音源、ナレーションやポッドキャスト、マスタリング工程でも使用され、リスナーにとって聞きやすい音声やバランスの取れたミックスを実現します。

適切な設定と耳での確認が重要で、コンプレッサーやイコライザーと併用することでさらに効果が高まります。

サイトにはPlusとProがあり、用途してはPlusの方が初心者〜中級者むけになっていますが、両方とも無償なのでとりあえずDLしておくとよいでしょう。

Techivation T-Puncher

| カテゴリ | トランジェント |

Techivation T-Puncherは、音源にパンチやインパクトを加えるダイナミクスプラグインです。

特にドラム、ベース、パーカッションなどのリズムセクションで効果を発揮し、アタック部分を強調します。シンプルで直感的なインターフェースを持ち、初心者でも簡単に操作可能です。

リアルタイム処理が可能で、ドラムの強調、ベースのプレゼンス向上、ギターリフの強化など、多用途に使用できます。ミックス全体のダイナミクスを強化し、音源に明確なパンチ感を加えるための強力なツールです。

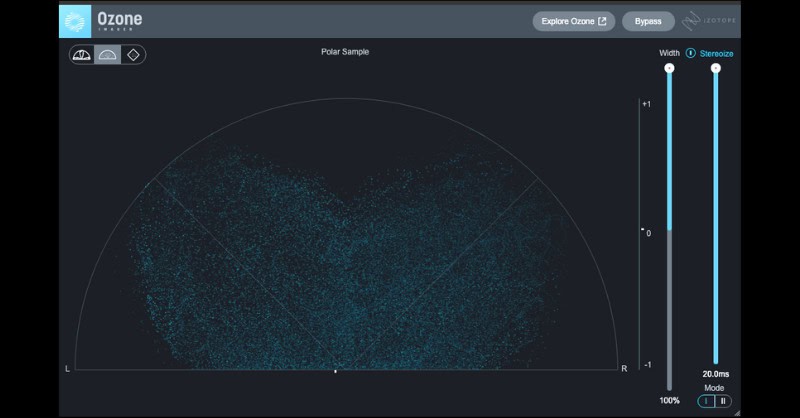

izotope Ozone Imager 2

| カテゴリ | イメージャー |

もはやマスタリング&ミックス業界に「これなしでは仕事ができない!」と言われるほど浸透したAIツールのizotopeのOzoneに搭載されているイメージャーを簡素化したものがiZotope Ozone Imager2です。

使い方はシンプルながらに驚くほど自然なレベルで音を広げてくれるのが特徴です。

Voxengo SPAN

| カテゴリ | アナライザー |

Voxengo SPANはどの帯域にどんな音があるのかを目で見て確認できるのがオーディオアナライザーです。初心者の間は音を聴いてもどの帯域なのかわからずにミックスすることで音が破綻することが多いので、オーディオアナライザーを使えばより早く確実にミックスのコツを会得できるようになります。

他社のアナライザーとの違いは、最大で96kHzまで表示できるのでハイレゾ環境でも使えます。

Valhalla Supermassive

| カテゴリ | リバーブ |

IRリバーブ(実際の響きをサンプリングしたもの)が主流の中でアルゴリズム(計算によって響きを作りだす)リバーブ特有の質感で人気なのがValhallaSupermassiveです。

近年のDAWのリバーブにはIRリバーブが搭載されているものが多いのですが、ValhallaSupermassiveの質感はIRリバーブでは再現できないリバーブサウンドでありながら使い易いのが特徴です。

Cableguys PanCake 2

| カテゴリ | オートパンナー |

音を左右に自動で飛ばすことができるプラグイン、本来ならばこの手の音の飛ばし方はオートメーションで設定するのが一般的ですが、それをプラグイン内で完結させてくれる便利なパンニングプラグインです。

例えばシーケンスフレーズなどを左右に飛ばしたいといったときなどこれがあればカンタンにできてます!

プロでも黙って使っている人が多い隠れ人気が高いプラグインです。

Xfer OTT

| カテゴリ | マルチバンドコンプレッサー |

説明不要のマルチバンドコンプレッサーです。

Xfer OTTは、Xfer Recordsが提供する無料のマルチバンドダイナミクスプラグインで、エレクトロニックミュージック制作に広く使われています。

高音、中音、低音の3つの周波数帯域を個別に処理し、強いコンプレッションと拡張を適用して音源に鮮明さとインパクトを与えます。

近年流行りのパツパツのピアノサウンド(リリースカットピアノ系)などはこれによって作られている部分もあります。

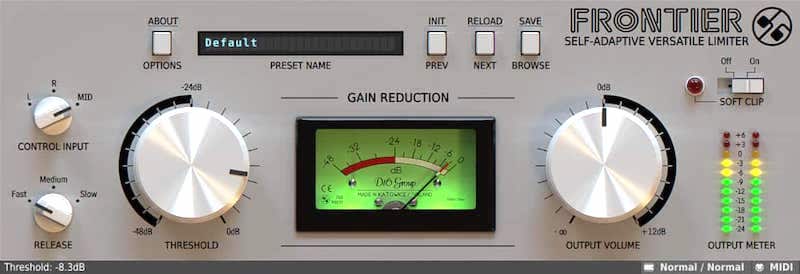

Frontier by D16 Group

| カテゴリ | コンプリミッター |

高品質なプラグインを多数リリースしているD16 Groupの無償プラグインです。

シンプルなコントロールのみでトラックのラウドネスを調整可能。音質もDAW付属のものとは違い解像度が高めの印象があります。そして何よりテンションがあがるGUIが特徴的。やはりちょっと見栄えが良いものはテンションが上がるります。

TDR VOS SlickEQ

| カテゴリ | イコライザー |

TDR VOS SlickEQは、Tokyo Dawn LabsとVariety Of Soundが共同開発した無料のイコライザープラグインです。

シンプルなインターフェースながら高品質な音質調整が可能で、初心者からプロフェッショナルまで幅広く使用されています。

3バンドのイコライゼーションを提供し、低域、中域、高域を独立して調整でき、4つの異なるサチュレーションモード(アメリカン、ブリティッシュ、ドイツ、ソビエト)を搭載。各モードが異なるキャラクターと温かみを音に付加します。

自動ゲイン補正機能により、イコライジング後の音量バランスも維持されます。多様な音楽ジャンルやミックス環境での柔軟な音作りに適しており、プロフェッショナルなミックスやマスタリングにも対応できる優れたツールです。

これもDAW標準のイコライザーにはない機能が搭載されており、音質の違いを楽しめることから、オススメできます。

sixthsample Deelay

| カテゴリ | ディレイ |

Sixth SampleのDeelayは、無料で使えるディレイプラグインで、DTM初心者や予算の限られた音楽制作者に人気があります。

直感的なインターフェース、ホストテンポに同期できるディレイタイム設定、フィードバック調整、ローパスおよびハイパスフィルター、LFOモジュレーション、多数のプリセット、ステレオディレイ効果など、多機能で使いやすさが特徴です。

これにより、簡単にクリエイティブなエフェクトを追加でき、音楽制作の幅を広げることができます。Deelayは、初心者でもプロフェッショナルな仕上がりを実現するためのツールとして最適です。

ポイントとしてはディレイに自体に11の歪みを加えることができるため、ディレイのカラーバリエーションはDAW付属のものとはまったく異なるため、ディレイのステップアッププラグインとして有用です。

cymatics ORIGIN

| カテゴリ | ビンテージサウンドエミュレーター |

このプラグインは、ビンテージサウンドを再現することに特化したプラグインです。

サチュレーションレベルから、再生機器(テープや、レコードなど)さらに再生機器特有の揺れ、そして非常に使いやすいコーラスエフェクトを駆使して、近年流行しているビンテージサウンドをかんたんに作り上げます。

中央のりサンプルノブを使ってガッツリとフィルターで削ったようなサウンドにもなるので、周波数帯域のアプローチも可能です。

Chill系やヒップホップ系の要素にも使えるので、オススメです。

まとめ

今回は、最新の無料VSTフリープラグインについて解説しました。とりあえず今回紹介したものはすべて無償レベルにしておくのはもったいないレベルだと言えるものばかりです。

ただ、これらを使えばDTM初心者がいきなりプロレベルのミックスができるようになるわけではありません。これらのプラグインとDAWに付属のプラグインを比較しながら「なるほどこういう音を自分が求めていたんだ!」と分かるようになれば、大きな成果だと思います。

最後に無料VSTプラグインを使う場合の注意点があります。

それは、無料であるがためにいつ開発がストップしてもおかしくない。有料プラグインほど完全動作があるわけではないという点です。

また、〇〇さんの環境では問題く動いたけれど、私の環境では表示がおかしいということも起こり得ます。

そのあたりを注意しながら、無料VSTプラグインを上手に使っていってください。