Logic proでKontaktのドラムをパラアウトしたいけれどイマイチやり方がよくわからない。便利で音質のよいKontaktですが、Logic Proでパラアウトをするのはひと手間かかります。

しかし、なれてしまえばかんたんな作業なのでここでのやり方を参考にしてもらえればすぐにできるようになります。

パラアウトとは?

ドラムやパーカッションの音源のような複数の音色から成り立つ音源を個別に出力することをパラアウト(パラだし)(マルチアウト)と言います。おもにドラム音源などで使われることが多いですが、ギター音源などでLとRに分けたダブルギターを個別に出力するのもパラアウトしていることになります。

また考え方としてKontaktやFalcon、HALionのようなマルチ音源で、一つのインストゥルメントにピアノやギター。ドラムにシンセなどを読み込ませたものをそれぞれ出力するのもパラアウトといえます。

パラアウトのメリット・デメリット

メリットについて

パラアウトのメリットは各音色の音量バランスのコントロールがです。ミックスにおいて重要なのはコンプやイコライザーではなくフェーダーの音量バランスです。

その音量バランスがとれたあとに、個別にエフェクトプラグインを使用したりオートメーションを書き込み音色を自分のイメージするのものに近づけます。またミックス時にソフト音源を立ち上げた状態ではCPUパワーを消費して思うようなプラグインを使えないケースもあります。

そのようなときにパラアウトしたものをオーディオ化することで、ソフト音源で使用したCPUを解放できるので、エフェクトプラグインの使用にCPUパワーを使えます。

次に、オーディオ化することでソフト音源を使っているときにはわからなかった音の僅かなズレなどもオーディオ化することで見えるようになるのでミキシングのクオリティアップにも貢献できます。

この発音時のタイミングによってコンプなどのかかり方にも影響が出てくるので、ミックス時にはソフト音源をオーディオ化することでシビアなタイミングを確認できます。

最後に、ミックスを誰かにお願いする場合もパラデータと呼ばれる個別のオーディオデータが必要になるので、パラアウトは覚えておくDAWの使い方の一つといえます。

このようにパラアウトをすることで様々なメリットが得られます。

デメリットについて

パラアウトすることで音色それぞれをブラッシュアップできるというお話をしましたが、逆をいえばそれだけ「手間が増える」ということになります。ミックスになれていない場合は個別の音色をどう対処すればより良い結果が得られるのかわからない場合がほとんどです。

そんなときに、「キックにはこのコンプとイコライザー」「スネアにはこのコンプとイコライザーとリバーブと…」ベースは…ギターはシンセは…と考えている一番大切な作曲のモチベーションがなくなってしまいます。

またムリにパラアウトしなくても、ソフト音源の中でもバランスを取ることは可能ですし、最近のソフト音源は内蔵されているエフェクトプラグインの質も良いものが多いです。なので一人で完結するのであれば無理してパラアウトをする必要もないという見方もできます。

Kontaktのパラアウトの設定

マルチ音源の中でもっとも音色とクオリティを誇るのがKontaktの音源でしょう。現在はバージョン13まで出ていて、オーケストラ音源からドラム音源にピアノ、ベース、アコースティックギターやエレキギターなどそれぞれに特化した音源の集合体がKompleteと呼ばれるセットです。

さてこのKomplete12の中のドラム音源DRUMMERシリーズはクオリティも使いやすさも良い優れたドラム音源ではあるものの、パラアウトの設定方法に多少難があるのでも有名です。というわけで今回はLogicProXのパラアウトの方法について軽く触れておきたいと思います。

LogicProXでKontaktをパラアウトするときは、パラアウトに適した出力方法うのKontaktを選択します。

通常ではステレオが選択されます。

まず任意のドラム音源を立ち上げます。今回はModern DRUMMERを使用します。

ここで大切なのはどれだけのパーツを個別に出したいかを調べます。

ミキサー画面に進むとDRUMMERの内部ミキサーに個別で立ち上がっている音色が表示されます。

キック、スネア、ハイハット、タム1 タム2 タム3 タンバリン、CHOP(パーカッションやハンドクラップなど)です。基本これらはモノラルで考えるのでモノラルトラックは9トラック必要になります。

また、シンバル類は基本OHに収録されるものなので、となりのOH STがシンバルと考えていいです。そして部屋の鳴りを収録したROOM STになります。これらは基本ステレオなので ステレオトラックは2つ必要になります。OH MとROOM MとはステレオのOHとROOMをあえてモノラルで収録しているトラックになります。

空間の響きはほしいけど広がりは欲しくない場合はモノラルのOHやROOMをつかうのが良いですが、音はすべて真ん中からになるので、シンバルなどで広がりをつけたい場合は向きません。

さてこれらを整理すると

- モノラルは11本

- ステレオは2トラック

この条件に合致しているのは

マルチ出力の(8ステレオ、14モノラル)になります。

ということで今回はマルチ出力(8ステレオ、14モノラル)を選択します。

右下の方で開いているタグを注目してください。現在はすべてのパーツがMaster AR Modern Spaklという表示になっていてステレオアウトしかできない状態になっています。

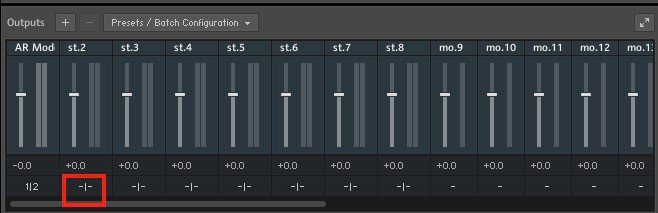

下部にミキサー画面が表示されている場合はいいのですが、されていない場合は上記タグからOutputsを選択します。

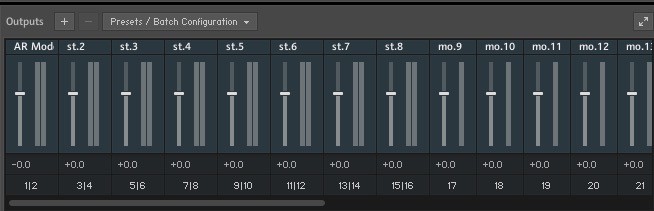

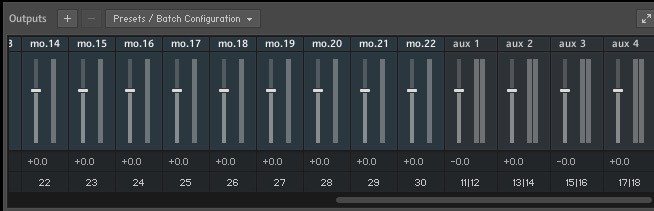

するとミキサーウィンドウが開きます。次にOutputsの隣にある+ボタンでパラアウトするアウトを追加していきます。

- Quantityとは数のこと

- Number of channelとはチャンネルの種類(ステレオ、モノラル)

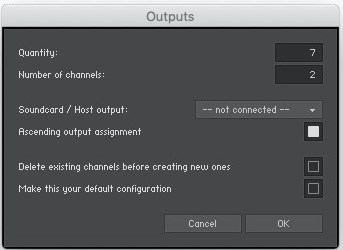

つまりステレオだと2でモノラルだと1になります。パラアウトの設定は8ステレオだったので、最初からあったステレオ1つ分はすでにあるのでステレオチャンネルを7つ追加という意味でこのように設定します。

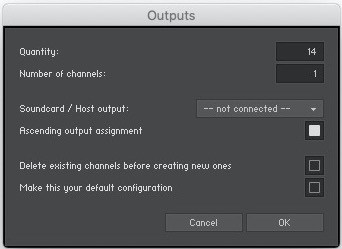

つぎにモノラルチャンネルは14なので次のように設定します。

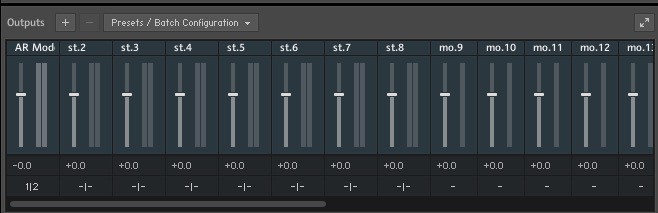

すると先程は5つしか表示されていなかったミキサーウィンドウが追加したぶんだけの表示されるようになります。

ここまできたら

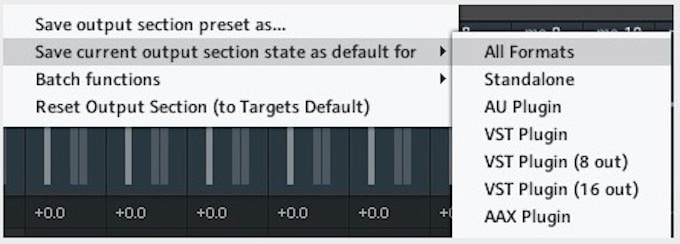

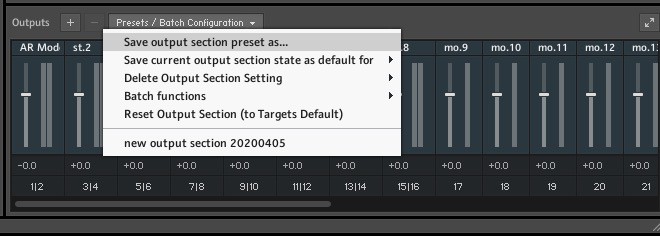

Preset/Batch ConfigurationからSave current output section state as default forからAll Formatsを選択し、一旦Kontaktを閉じます、

そして再度Kontaktを立ち上げるModern DRUMMERを立ち上げミキサー画面に進むとアウトプットが追加されます。

ここでキック、スネア、ハイハット、タム1.2.3 タンバリン CHOPをモノラル9から順に当てはめていきます。これで下部のミキサーまではStudioDrummerの音はパラアウトされるようになりましたが、ここからDAWのアウトに接続jしていくための設定をします。

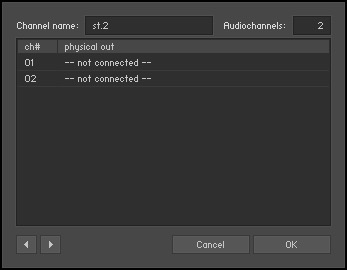

赤で囲っているところをクリックすると次のウィンドウが開きます。

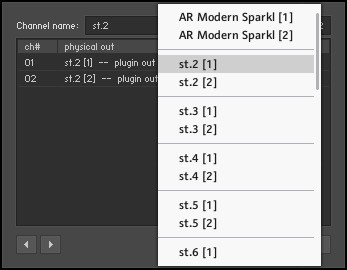

ここでnot connectedをクリックすると

ステレオとモノラルの割当が表示されるので、順に設定を割り振っていきます。

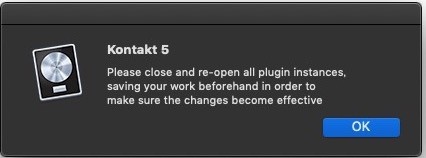

このような警告がでるかもしれませんがOKを押してそのまま割り振ってください。

割り振りが完了するとミキサーウィンドウはこのような表示になっているはずです。

あとはLogicProXのミキサー画面でKontaktが表示されているフェーダーの下の+ボタンでマルチ出力を増やしていきます。

これでパラアウトの設定は完了です。

まとめKontaktでそのパラアウト設定を保存すれば任意の設定としていつでも呼び出せます。

KONTAKTに音源を複数立ち上げる

新規のトラックを立ち上げる際にソフトウェア音源→空のチャンネル・ストリップ→マルチティンバーを立ち上げたい数だけ設定します。

今回はKONTAKTのFACTORY LIBRARYからブラスのレイヤーサウンドを作ることを想定して任意の音色を複数立ち上げます。

まずサックスをAlto Tenor Baritone の3つ、そしてTromboneとTrumpetで合計5トラック立ち上げます。すると赤で囲った部分がA1、A2、A3と表示されます。(TromboneとTrumpetは表示されていませんが、A4とA5)になっています。これはDAW側で違うトラックとして識別するためのチャンネルです。

DAW上でトラックを変更すればKONTAKTで立ち上げ音源が反応します。

ただ、あくまでこれは1つのソフト音源をMIDIチャンネルで管理しているので、立ち上がっている音源は1つだけになり、トラックのボリュームもすべて反応してしまいますが特に問題はありません。個人的にはすごい気持ち悪いですが…

ただ個人的にこの方法はCPU負荷が上がってしまうのでで1トラックにつき1音色で使うほうが管理の面も含めて楽です。

まとめ

他のマルチソフト音源だとここまで苦労はしないのですが。Kontaktは少し面倒くさいことを理由にパラアウトをしない人がいますが、ミックス作業は基本オーディオデータに書き換えて行うのがベストです。

これを機会にDRUMMERシリーズを使いこんでみてはいかがでしょうか?

コメント