往年の名機と呼ばれたアナログシンセおよびデジタルシンセを最新のテクノロジーで再現しているのがArturia V Collectionです。

多くのアナログ/デジタルシンセをエミュレートしているので、気になっている人も多いと思いますが。数の多さから

使い所や本当に買う価値があるのかを見極めたいという人も多いでしょう。

そこでこの記事では収録しているソフトシンセやそのソフトシンセが使われた楽曲、どんな用途に向いているかなどをまとめてみました。

この記事では次の3つをV Collection 9 評価の基準としながら個人的感想を書いています。

- 音源の特徴、

- 実際触ってわかったメリット・デメリット、

- 使用しているアーティスト

なお現在はバージョンが10になったArturia V Collection X になっています、そちらの詳細については以下の記事にまとめています。

Arturia V Collection 9 概要

| メーカー | Arturia |

| 製品名 | Arturia V Collection 9 |

| 特徴 | 32 のインストゥルメント 4つの新しいインストゥルメント Korg MS-20 V、SQ80 V、Augmented STRINGS、 Augmented VOICES Piano V、CS-80 V 、 Prophet-5 V & Prophet-VS Vをアップデート |

| システム | マック macOS 10.13 以降 (64 ビットのみ) 4 GB の RAM; Apple Silicon M1 CPU 32 GB の空きハードディスク容量 OpenGL 2.0対応GPU スタンドアロン、VST、AAX (Pro Tools 11 以降)、AU、 NKS (現在、Analog Lab V では使用できません) で動作します。 ウィンドウズ Win 8.1+ (64 ビットのみ) 4 GB の RAM; 3.4 GHz クアッドコア CPU (4.0 GHz ターボブースト) 32 GB の空きハードディスク容量 OpenGL 2.0対応GPU スタンドアロン、VST、AAX (Pro Tools 11 以降)、 NKS (現在、Analog Lab V では利用できません) で動作します。 |

| バージョン | 個々のバージョンで管理 |

| 認証方式 | シリアル認証 |

| 認証数 | 5回 |

| 価格 | $599(メーカー価格) |

| 備考 | 体験版あり |

Analog Lab、CZ V、Mellotron V、Synthi V、およびB-3 V2ではNKS互換性は現在利用できない

V Collection 9追加内容

V Collection 9になってから次の4つのインストゥルメントが追加されました。アナログシンセ及びデジタルシンセをメインにリリースしてきたがArturiaが1ノブタイプのモーフィングシンセを出してきたので今後はベースやギターの音源がリリースされてくるのではないかと思っています。

| Korg MS-20 V |  | KORGと提携して設計されたオリジナルMS-20のソフトウェアエミュレーション |

| SQ80 V |  | エンソニックのクラシックな80年代のクロスウェーブシンセサイザー |

| Augmented STRINGS |  | 豊富なサンプルストリングと最先端のシンセシスを組み合わせて、 親しみやすく刺激的なソフトウェアインストゥルメントを作成 |

| Augmented VOICES |  | 詳細なボーカルサンプルを最新の合成エンジンと独自に融合 |

V Collection 9アップデート内容

上記の追加音源とは別に以下の音源のバージョンがアップされました。

| CS-80 V 4 |  | 再構築されたYAMAHA CS-80のエミュレーションシンセ |

| Prophet-5 V / Prophet-VS V |  | 従来は1つであったProphet-5 V /Prophet-VS Vを独立。 |

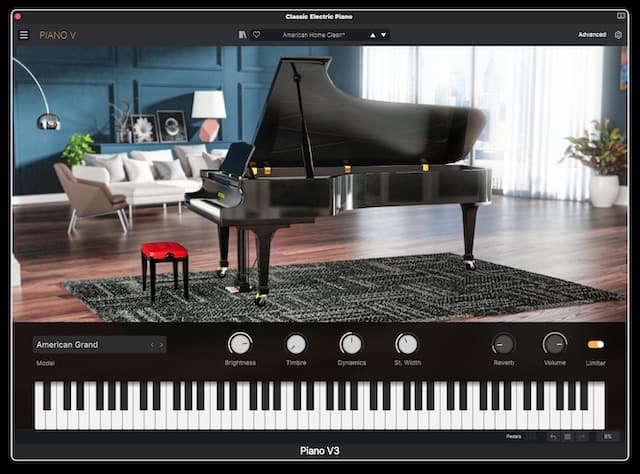

| Piano V3 |  | 12種類のピアノをモデリングPianoteqに次ぐ使えるモデリングピアノに進化 |

実機名と製品の違いについて

Arturiaではリリースされている名前と実機の名前が異なります。例えばMoogであってもMini Vと表記されています。これはいろいろな原因が考えられますが一番の理由は実機の名前を表記するためのライセンスの許諾が必要であります。

| ARP 2600 | ARP 2600 V |

| Hammond B3 | B3 V2 |

| BUCHLA Music Easel | Buchla Easel V |

| Hohner Clavinet | Clavinet V |

| Fairlight CMI | CMI V |

| Yamaha CS 80 | CS 80 V |

| Casio CZ | CZ V |

| Yamaha DX7 | DX7 V |

| E-Mu Emulator II | Emulator II V |

| Farfisa Compact Deluxe Combo Organ | Farfisa V |

Analog Lab V

| バージョン | 5.5.1.2692(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:3.9GB Win:3GB |

| 特徴 | Vコレクションから抜粋した2000以上プリセットサウンド 2つのインストゥルメントを組み合わせる新しいスタジオビュー(マルチ) キーボード全体でマルチサウンドをレイヤー化または2つのプリセットを分割 Arturiaキーボードのパラメーターの自動マッピング パラメーターは他のMIDIコントローラーに簡単にマッピング |

| メリット | Arturiaのアナログ・デジタルシンセサウンドを堪能できる |

| デメリット | インスト単体レベルの音色エディットはできない |

V Collection9に付属していますが単体で購入可能、単体レベルの音色エディットを必要としないけれどArturiaのすべてのサウンドを堪能したい人には十分すぎる音源です。

Arturiaキーボードシリーズと組み合わせて使えばシームレスな音色管理が可能

ARP 2600 V3

| 実機名/Arturia名 | ARP 2600/ARP 2600 V |

| バージョン | 3.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:298.9MB Win:182.2MB |

| 特徴 | 元のARP2600のすべてのパラメーター: 3つの電圧制御発振器 Osc2->Osc1同期 24dB/オクターブローパスレゾナントフィルター 12dB/オクターブフィルター、LP、HP、BP、 シーケンサーの搭載 コーラス、MIDI同期可能なステレオディレイ、リバーブ 2〜32ボイスのポリフォニー 500以上のプリセット |

| メリット | 有名アニメの効果音が作れる! |

| デメリット | 操作に慣れるの時間がかかる |

| 使用アーティスト | Chemical Brothers Underworld 他 |

ガンダムやスター・ウォーズのドラゴンボールの効果音で使用されたアナログ・シンセサイザーARP 2600のモデリングです。

もちろん効果音だけでなく、リード、ベースから何にでも使えます。

音は太く、存在感があります。ARP2600で音作りができるようになればたいていのアナログ・シンセサイザーで思い通りの音作りが可能になります。

Augmented STRINGS

| バージョン | 1.0.1.2684(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:3GB Win:2.8GB |

特徴 | ストリングス専用のダイナミックハイブリッド弦楽器 デュアルレイヤー(オシレーター) ハーモニック、ウェーブテーブル ワープ、グリッチ、ストレッチサウンドを生成可能 モーフコントロールはレイヤーAとレイヤーBの間を移動し、 最大8つのカスタム宛先に影響を与えます 7つの追加マクロ:時間、色、 モーション、FX A、FX B、リバーブ、ディレイ 14のFXを備えたレイヤーごとに2つのFXスロット 5つの空間/時間ベースのアルゴリズムを使用した 専用のディレイとリバーブの送信 内蔵の16ステップアルペジエーター 250以上のファクトリープリセット スタンドアロンで再生できる仮想楽器。 |

| メリット | 豊富なサンプルストリングと最先端のシンセシスを組み合わせ 親しみやすく刺激的なサウンドを作れる |

| デメリット | リアルなストリングス打ち込みにはそれほど向かない 音色によってはCPU負荷が高い |

ソロとアンサンブルの弦をフィーチャーしたストリングス専用音源です。音色は

近距離マイクと遠距離マイクで収録されたコントラバス、チェロ、ビオラ、バイオリン、に60以上のアーティキュレーションが用意されています。

ストリングス音源といってもポップスからサントラ系のリアルな演奏状態を再現するというものではなく、あくまでパッド的な使い方をするのに向いているストリングス音源ですが、音質自体は大編成なストリングスサウンドなのでうまく調整すればオーケストラ系の中にもうまく溶け込ますことが可能です。

中央のノブを回すことでウェーブテーブル的な変化が発生するのが特徴的です。この音源をどう使いこなすのかがユーザーのうでの見せ所かもしれません。

Augmented VOICE

| バージョン | 1.0.1.2684(2022-09-19) |

| マニュアル | 英語 |

| 容量 | Mac:1.3GB Win:1.1GB |

| 特徴 | ボーカルコーラス系ダイナミックハイブリッド弦楽器 デュアルレイヤー(オシレーター) ハーモニック、ウェーブテーブル ワープ、グリッチ、ストレッチサウンドを生成可能 モーフコントロールはレイヤーAとレイヤーBの間を移動し、 最大8つのカスタム宛先に影響を与えます 7つの追加マクロ:時間、色、 モーション、FX A、FX B、リバーブ、ディレイ 14のFXを備えたレイヤーごとに2つのFXスロット 5つの空間/時間ベースのアルゴリズムを使用した 専用のディレイとリバーブの送信 内蔵の16ステップアルペジエーター 250以上のファクトリープリセット スタンドアロンで再生できる仮想楽器。 |

| メリット | ボーカルコーラスをモーフィングすることで 体験したことがないボーカルコーラス音色を簡単につくれる |

| デメリット | CPU負荷が高い音色が多い |

Augmentedシリーズ第二弾はコーラス音源。中央のノブでモーフィングすることで有機質な音から無機質な音まで自由にコントロールできます。

近距離と遠距離で収録したボーカルソロとアンサンブルに50以上の表現力豊かで現代的なアーティキュレーションを用意

B3 V2

| 実機名/Arturia名 | Hammond B3/B3 V2 |

| バージョン | 2.6.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:487.9MB Win:341.6MB |

| 特徴 | 個別のMIDIチャンネル設定可能な9つのドローバー 3つのモデル化されたコーラスとビブラートの設定 オルガンサウンドを引き立てる高品位なプリアンプドライブ モデル化されたロータリースピーカーエミュレーター コンボリューションベースのリバーブ ハイクオリティなレスリースピーカー 複数の波形と位相を持つLFO マルチポイントエンベロープ ステップシーケンサー バックグラウンドノイズ ポリフォニックパーカッション キークリックボリューム 攻撃と解放のコントロール 50のプリセット 使いやすいMIDIマッピング |

| メリット | バンドに負けない究極のオルガンサウンド |

| デメリット | CPU負荷が高い |

| 使用アーティスト | キース・エマーソン ジョン・ロード 他 |

音の細部までこだわり抜いたモデリングオルガン音源です。すべての挙動をフィジカルモデリングによって再現しているためCPU負荷が高いです。

しかしその負荷の高さか出てくるオルガンの音は限りなく本物に近く、バンドなどの爆音の中にあってもしっかりと音を主張してきます。

ロータリースピーカーとは?

ロータリースピーカーとは、高音部用のホーンと、低音部用のローターを、モーターで別々に回転させてコーラス効果を発生させ、音に広がりを与える仕組みをもったスピーカー。ハモンドオルガンと組で使われることが多い。回転速度は速い・遅いの2段で、停止させることも可能。ドン・レスリーが開発し、レスリー・ユニット(通称レスリー・スピーカー、後述)という名称で発売されていたが、この名称が代名詞として一般化している。

本来製造・販売元はハモンドオルガンとは別会社であったが、現在は鈴木楽器製作所が商標権を取得し、ハモンドオルガンとともに製造・販売されている。

1940年代にドナルド・レスリー (Donald Leslie) によって考案された、ドップラー効果を利用して、トレモロ、ビブラートなどの音色の効果を出すために作られた、アンプ内蔵のスピーカーユニットである。特にハモンドオルガンと接続して用いられることが多いがハモンド社の製品ではない。1960年代以降はハモンドオルガンとともに、ロックミュージシャンに好んで使用されるようになった。

開発当初の1941年は「ビブラトーン (Vibratone) 」と言う名称であった。ハモンド社の純正品ではなかったが、似た構造を持つスピーカーユニットが製造され始め、最後までハモンド社はレスリーをオファーすることなく、1965年にフェンダー社がレスリーを買収する形になった。

wikipedia ロータリースピーカー より引用

レスリーって人の名前だったんですね。

有名なのはライム・プロコル・ハルムのストリート・ブルース(青い影)冒頭はレスリーはかかっていませんが、1:18秒あたりから

音が揺れ始めるその効果がレスリーの特徴です。

Buchla Easel V

| 実機名/Arturia名 | BUCHLA Music Easel/Buchla Easel V |

| バージョン | 1.10.1.2674( 2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:297.9MB Win:175.9MB |

| 特徴 | モジュレーションオシレーター、 出力セクションにデュアルローパスゲート、スプリングリバーブモデリングを装備 5ステップシーケンサー、 同期可能なパルサーとクロック マルチポイントエンベロープとLFOを作成 右側のステップシーケンサーモジュール グラビティXYモジュレーションソース。 10エフェクト、フェイザー、フランジャー、コーラス、 オーバードライブ、ディレイ、..。 高速、中速、または低速の応答のためのバクトロールモデリングの制御 ポリフォニーの最大4ボイス 256のプリセット |

| メリット | スペーシーなアンビエント音や変態サウンドが作れる |

| デメリット | CPU負荷がめちゃめちゃ高い |

| 使用アーティスト | チャーズルコーエン 他 |

非常にマニアック度が高いアナログ・シンセサイザーです。いかにもアナログシンセ!というような音を作るのに向いていますが、変調機能に癖があり、ワブルベース系のような音も作れます。

このソフトシンセもB3 V同様CPU負荷が高いのが難点です。CPU負荷に関しては以下の記事で紹介している「CPU負荷逃し」という方法があり、それを使うと負荷は減らすことが可能です。

グラフィックボードの有無がDAWに影響がでるようになってきていると言われています。ひょっとするとグラボがあるパソコンであれば負荷は異なるかもしれません。

Clavinet V

| 実機名/Arturia名 | Hohner Clavinet/Clavinet V |

| バージョン | 1.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:449MB Win:319.7MB |

| 特徴 | 高品位なクラビネットサウンドを作るピックアップモデル (ピックアップの下部と上部の4つの組み合わせ) 回路モデル化されたトーン回路 (4バンド、ブリリアント、トレブル、ミディアム、ソフト) 音量調節 フェンダーツインアンプ モデル化されたスプリングリバーブ オン軸とオフ軸のマイク配置 トーンコントロール モノビブラート 効果は出力後回路です 8つのエフェクト モデル自体を編集するための詳細モード 74のプリセット 使いやすいMIDIマッピング |

| メリット | 定番のFunkリズムカッティングはこれ! ギターのカッティングに対抗できるリズミカルなサウンド |

| デメリット | 特になし |

| 使用アーティスト | スティービー・ワンダー .レッド・ツェッペリン 他 |

ギターカッティングに負けないグルーヴを作り出せます。Funkの要素を入れたいならクラビネット!というほどの定番です。

Wahエフェクターと同時につかうのも定石です。

クラビネットの代表といえばやっぱりこれ。スティビーワンダーのSuperstition

しかし、実はこの曲、よく聞くとクラビネットが複雑なことをしているんです(パッと聴いた感じではシンプルなんですけどね)

しかし、その謎を紐解いた動画があります。それがこちら

実はステレオ録音に聴こえていたクラビネットは8トラックを使っていました。

スティビーワンダーの多重録音のセンスと正確さには本当に驚かされます。

Clavinet Vではよりサウンドをカスタマイズできる機能があり、往年の名機の再現から自分だけのクラビネットまであらゆるクラビネットサウンドを楽しめます。

高調波プロファイルの選択

ベロシティカーブエディタ

弦の共鳴

リリース時間

チューニング

キーリリースノイズ

ダイナミクス

ハンマー硬度

ハンマーノイズ

ピックアップノイズ

CMI V

| 実機名/Arturia名 | Fairlight CMI/CMI V |

| バージョン | 1.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:543.6MB Win:358.1MB |

| 特徴 | CMIライブラリからの600サンプル 360プリセットサウンド 1トラックあたりのポリフォニーを最大32 アナログフィルター応答の完全なエミュレーション CMIのアディティブシンセシス能力の忠実な再現 可変ビット深度とサンプルレート 新しいサウンド生成モードの導入:スペクトル合成 32ステップシーケンサー トラックごとに24の変調ソース |

| メリット | 1980年代のデジタルシンセ黎明期のサウンドを再現! |

| デメリット | 音作りのパラメーターが複雑 |

| 使用アーティスト | 坂本龍一、久石譲、冨田勲 など |

DAWの走りと言われた総合ワークステーション。発売当時の価格は1200万。ジブリアニメ「風の谷のナウシカ」や「天空の城ラピュタ」で使用されたことでも有名、

最近ではオーケストラヒットのシンセとして認知されている側面もあります。

音作りはそのパラメーターの豊富さから理解をするのは容易ではないので、まずはプリセットから「フェアライト」の音を楽しみ、そこから少しずつパラメーターを覚えていくのがよいでしょう。

CS-80 V4

| 実機名/Arturia名 | Yamaha CS 80/CS 80 V |

| バージョン | 4.0.1.2681(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:270.9MB Win:143.9MB |

| 特徴 | 2VCO 4VCF 2LFO 4ENV 2VCA+SUB OSCによる 極厚なアナログサウンド 専用コーラスとトレモロ15FXから選択する3つのFXスロット 仮想リボンコントローラー 3つのデスティネーションを備えた2ソースモジュレーションミキサー オリジナルのファクトリーパッチを含む 200以上のプリセット ポリフォニックアフタータッチレスポンス 内蔵の5モードアルペジエーター |

| メリット | 生のオーケストラにも劣らないシンセストリングスサウンド |

| デメリット | パラメーターが少しわかりにくい |

| 使用アーティスト | ヴァンゲリス スティーブポーカロ |

CS-80は、3000台程度 定価128万 重量80kg 少しずつシンセサイザーが小型化していく中でもCS 80はまだまだ巨大なものでした。しかしCSサウンドと言われるほどウォームで存在感のある音は多くのソフトシンセに収録されるほどの人気です。

オシレーターの変更や、ADSRなどよく見るとわかるのですが、一見しただけでは「??」となる部分もありますが、慣れてしまえば問題無いレベルです。

CZ V

| 実機名/Arturia名 | Casio CZ/CZ V |

| バージョン | 1.6.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:342.6MB Win:209.6MB |

| 特徴 | オリジナルのCZDACのエミュレーション CZ-101/CZ-1000の元のパラメーターを再現 オリジナルのCZSysExインポート 400以上のプリセット ポリフォニーの32ボイス ユニゾンデチューンで最大8ボイスのユニゾン マルチセグメントエンベロープ(同期可能およびループ可能) 2変調エンベロープ 4つの割り当て可能なマクロ 高度な変調マトリックス サンプルアンドホールドモジュール、6つの波形を備えた2つのLFO、 3つのソースコンビネーターとアルペジエーター 一連のまたは合成ラインごとにルーティングできる4つのFXスロット リアルタイムフィードバック用の合成ライン状態ビューア |

| メリット | 80年代のポップヒットサウンドを得られる |

| デメリット | 負荷が高い |

| 使用アーティスト | 冨田勲 他 |

PD音源とはPhase Distortion(フェイズディストーション)の略称で、オシレーター波形のサイン波を読み出す際の位相角を歪ませることによって様々な波形をに変化させることで音作りが可能なユニークな音源です。CASIOが開発したPD音源搭載のシンセサイザーです。

YAMAHAのFM音源と少し似ている部分もありますが、CZ Vはとにかく簡単操作で音が変化していくので音作りの初心者でも楽しめるソフトシンセです。

こちらも負荷が多少あるのでCPU負荷の調整及び「負荷逃し」をするのがオススメです。

DX7 V

| 実機名/Arturia名 | Yamaha DX7/DX7 V |

| バージョン | 1.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:388MB Win:261.1MB |

| 特徴 | 32オリジナルDX7アルゴリズム すべてのDX7オリジナルパラメーター オリジナルのDX7SysExインポート オペレーターごとに25の利用可能な波形 マルチモードフィルターとオペレーターごとの フィードバックを備えた6オペレーター ビンテージおよびモダンDACモード ポリフォニーの32ボイス オペレーターごとのDX7、DADSR、 およびマルチセグメントエンベロープ(同期可能およびループ可能) 2変調エンベロープ 4つの割り当て可能なマクロ 高度な変調マトリックス ステップシーケンサー、 6つの波形を備えた2つのLFO、およびアルペジエーター 並列または直列にルーティングできる4つのFXスロット ユニゾンデチューンとユニゾンの4ボイス 432のプリセット |

| メリット | 世界中の音楽シーンの定番サウンドが手に入る |

| デメリット | 音作りが複雑 |

| 使用アーティスト | 世界中の著名ミュージシャン |

誰でも一度は聴いたことがあるFMエレピにベース、デジタルシンセでありながらウォームなパッド、近年の商業音楽からは切っても切り離せない、それがDX7です。そのDX7を完璧に再現してしまったのがDX7 Vです。

DX7 Vは実機にないフィルター、アルペジエーター、エフェクターを装備した完璧なFMソフトシンセになっています。音色エディットは簡単ではありませんが、大量のプリセットを選ぶだけでもFMシンセサウンドを堪能できます。また世界中のDX7ユーザーが作ったプリセット(実機データ)がネットに大量にありそれを読み込めるのでそれを探しに行くのもまた楽しいです。

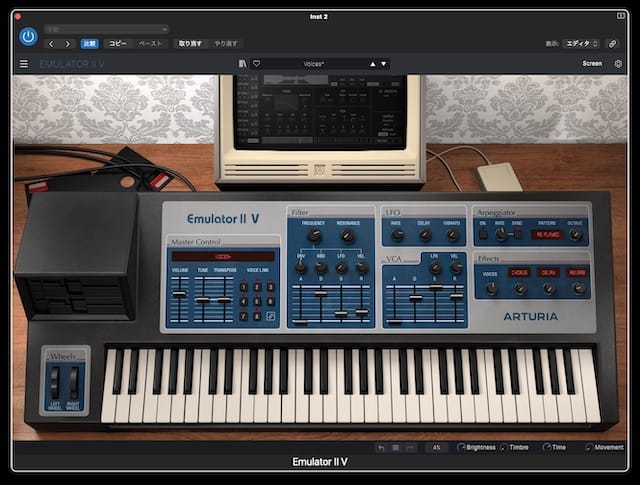

EmulatorⅡ V

| 実機名/Arturia名 | E-Mu Emulator II/Emulator II V |

| バージョン | 1.3.1.2684(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:605.4MB Win:432.3MB |

| 特徴 | 8ボイスマルチティンバーサンプルエンジン オリジナルの8ビット圧伸技術と27.7kHzのサンプルレート アナログフィルター 実機に搭載されたファクトリーサンプルバンク レイヤー(音声)ごとにFXを挿入 統合アルペジエーター 11種類のマスターエフェクト 高度な明るさ、音色、時間と動きのマクロコントロール 250ファクトリープリセット |

| メリット | シティっポップなどの80’Sサウンドが強い |

| デメリット | 音の印象が全体的に古い(ノイジー) |

| 使用アーティスト | Stevie Wonder、New Order、Tangerine Dream、Genesis、坂本龍一、小室哲也 |

音の太さや存在感はさすがといえるレベルのクオリティ、近年流行りのシティっポップに最適なサウンドですが、EDM系やKawai FutureBassなどでも相性が良い独特のあらさがあります。

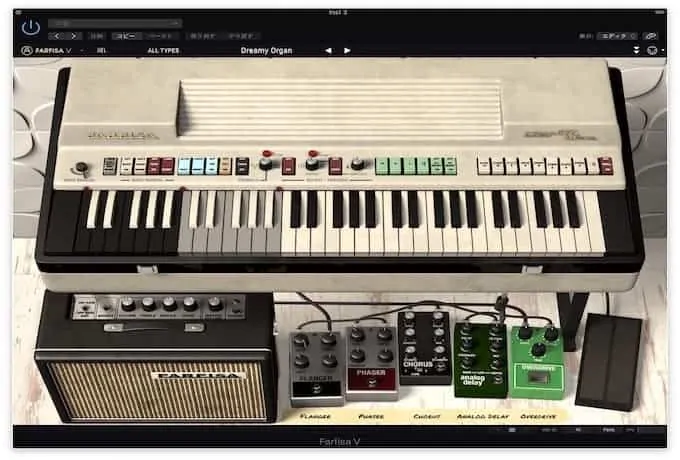

Farfisa V

| 実機名/Arturia名 | Farfisa Compact Deluxe Combo Organ/Farfisa V |

| バージョン | 1.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:444.6MB Win:302.7MB |

| 特徴 | デュアルマニュアルペダルの物理モデリング アッパーマニュアル、ロワーマニュアル、ベースペダルセクション 1オクターブまたは2オクターブをカバーする選択可能なベースキー範囲 減衰時間を調整可能なパーカッションセクション 古典的なストンプボックスタイプのモデル化 FXの順序を変更するための単純なドラッグアンドドロップ カスタムクラシックスプリングリバーブを備えたコンボリューションリバーブ DAWに同期可能なトレモロ 個別の音声チューニング ToneDraw:添加剤/ウェーブドロースライダー 4極共振フィルターで選択可能な低音波形 アッパーアタックとリリースエンベロープ エクスプレッションペダル、モッドホイールまたは アフタータッチによるトーン/ワウコントロール用の「ニーレバー」 |

| メリット | 60年代のオールドな本物のオルガンサウンドが手に入る |

| デメリット | 好き嫌いが分かれる音色 |

| 使用アーティスト | ピンク・フロイド 他 スライ&ザ・ファミリーストーン 他 |

知る人ぞ知る!とい割れているのがFarfisaオルガンです。

音に癖があり、好き嫌いが分かれるところではありますが、

その存在感はすさまじくオーディエンスの耳に光速で届いたあといつまでも頭の中でぐるぐると回り続ける中毒性の高い音色が特徴です。

Jun-6 V

| 実機名/Arturia名 | Roland Juno-6/Jun-6 V |

| バージョン | 1.3.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:280.4MB Win:158.7MB |

| 特徴 | RolandJuno-6の次世代コンポーネントレベルモデル 最先端のアナログコーラス再生 最大36ボイスのポリフォニー ユニゾン&ポルタメント アナログピッチ動作の音声デチューン制御 アルペジエーター カスタマイズ可能なコードモード パフォーマンスが最適化されたコントロール (ベンダー、Mod、および割り当て可能なキーボードパラメーター) モジュレーション機能を強化するための追加のLFOとエンベロープ モジュラー可能なディレイとリバーブを内蔵 高度な明るさ、音色、時間と動きのマクロコントロール 組み込みのチュートリアル 180のプリセット |

| メリット | シンプルで覚えやすい音作りパラメーター ウォームなパッドやベースが得意 |

| デメリット | モジュレーションを多様した音作りは苦手 |

| 使用アーティスト | Madonna A-Ha Enya Duran Duran The Cure、Sean Lennon、Faithless、Astral Projection、Vince Clarke、Men At Work、Flock of Seagulls、Eurythmics、Mr. Fingers Niels Frahm等々 |

シンプルながらに繊細な音作りが可能なのがJun-6 Vです。実機のDCOサウンドを高い精度でエミュレーションしているので、俗に言う「ウォームなパッド」は得意とするところです。

例えばSerumを始め多くのソフトシンセでも似たような音色は作ることは可能です。(それだけJun-6 Vがシンプルであるということですが)しかし、似たような音色であっても、ソフトシンセを変えることでミックス時に奥行き等が現れます。

プロが似たような音色であってもソフトシンセを一つ一つ切り替えるのはこういうところにあります。

Jup-8 V4

| 実機名/Arturia名 | Roland Jupiter-8/Jup-8 V |

| バージョン | 4.3.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:291.5MB Win:161MB |

| 特徴 | 最大16ボイスのポリフォニー 自走式位相発振器VCOクロスモジュレーション AssignaleVCO同期 クラシックおよびモノユニゾンモード アルペジエーター 追加の変調機能 2つの複雑なLFO モジュレーションミキサー ダブルノートとモジュレーションシーケンサー 割り当て可能な、ベロシティ、アフタータッチ、 Modwheel、キーボードトラッキングを 備えた高度なキーボード表現力 3つの出力エフェクトスロット 高度な明るさ、音色、時間と動きのマクロコントロール 組み込みのチュートリアル +300ファクトリープリセット |

| メリット | 世界が認める日本のアナログシンセの最高峰を完全再現 操作しやすいパネルと使いやすいプリセットサウンド ピッチモジュレーションによる癖のあるサウンド作れる |

| デメリット | 特になし |

| 使用アーティスト | Tangerine Dream、Underworld、Jean MichelJarre、Depeche Mode、Prince、 Gary Wright、Adrian Lee、Heaven 17、 Kitaro、Elvis Costello、Tears for Fears、 Huey Lewis and the News、Journey、 Moog Cookbook、Yes、Devo、 Freddy Fresh、Simple Minds、Jan Hammer、BT |

定価98万に対して中古市場でもプレミアがついて現在1,738,000円の値段がついています。

Jup-8 V3の魅力はピッチモジュレーションによるアクの強いサウンドです。どんなパッドの中にいようと一瞬手で音の輪郭を掴み取ることができる素晴らしい機能です。

その他にもパッドやリード、アルペジエーターすべての音色が優等生なのでレイヤーからメインまで幅広く使うことができます。

KORG MS-20 V

| 実機名/Arturia名 | Korg MS-20/Korg MS-20 V |

| バージョン | 1.0.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語(KORG実機のマニュアル) |

| 容量 | Mac:505.9MB Win:360.6MB |

| 特徴 | ノイズ、PWM、リング変調、ハード同期、 および周波数変調を備えたデュアルVCO KORGIC-35およびOTAチップをモデルにした ハイパスおよびローパスフィルター モーフィング波形を備えた モジュレーションジェネレーターLFO ループ/スナッピーモードを備えた デュアルエンベロープジェネレーター エンベロープフォロワと サイドチェーンを備えた外部信号プロセッサモジュール セミモジュラー信号のカスタマイズ用のパッチベイ 内蔵3チャンネル12ステップシーケンサー 4スロットにまたがる16FX、 ユニゾンモードで拡張された6ボイスポリフォニー |

| メリット | ルーティングによるフレキシブルな音作り |

| デメリット | 音作りには多少慣れが必要 |

| 使用アーティスト | Aphex Twin Astral Projection BOOM BOOM SATELLITES Daft Punk JIMMY EDGAR Luke Vibert Theo Parrish 電気グルーヴ |

V Collection9の目玉の1つがKORGのMS-20のエミュレーションです。MS-20 VのGUIも素晴らしく見ているだけでテンションが上がります。音の方も良い意味でざらついた音がトラックの中で存在感があります。

リングモジュレーションなリードから深みのあるパッドまでどの音も即戦力なものばかりです。テクノするならまずはMS-20 Vを抑えておきたいところです!

Matrix-12 V2

| 実機名/Arturia名 | Oberheim Matrix 12/Matrix-12 V |

| バージョン | 2.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:302.3MB Win:180.9MB |

| 特徴 | 可変幅パルス波を提供する2つの発振器。 発振器2はホワイトノイズジェネレータとしても機能 オシレーター1またはフィルターは周波数変調可能 15のモードを備えたシングルフィルター: 4つの追加の「コンボ」フィルターモード。 27のソースと47のデスティネーションを備えた 超強力なモジュレーションマトリックス。 ソースには、5つのエンベロープ、5つのLFO、 4つのランプ、3つのトラックジェネレーター、 Velocity、Pressure、Keyboardfollow 6つのスタジオグレードのエフェクトが 利用可能な2つのインサートエフェクトスロット。 元の楽器のようなポリフォニーの12の声 マルチティンバー スタンドアロン、VST、VST3、AU、AAXで動作 |

| メリット | モジュレーションルーティングによる有機的なサウンド |

| デメリット | モジュレーションマトリクスが少しわかりにくい |

| 使用アーティスト | Styx – The Grand Illusion Rush – Moving PIctures The Police – Synchronicity Prince – 1999 Queen – The Game Jean Michel Jarre – Magnetic Fields Bruce Hornsby & The Range – The Way It Is Madonna – Madonna Tangerine Dream – Exit Van Halen – 1984 |

世界の商業音楽に愛されたと言っても過言ではないのがMatrix-12です。

使用アーティストを見るとその豪華さに驚くと思います。

分厚いサウンドはブラスやパッドで使われています。またMatrix-12と言えばフィルターというほどフィルターが音作りの要になってます。

Matrix-12 Vは実機のMatrix-12を忠実に再現しながらも音作りの幅は実機を超えるレベルになっています。メインパネル上でのオシレーターやフィルター、エンベロープだけでもMatrix-12のサウンドは堪能できますが、やはりこだわろうと思うとモジュレーションマトリクスを使った方がいいです。

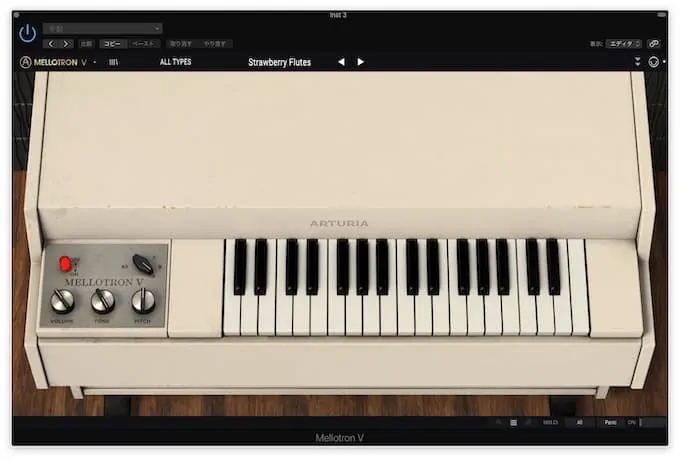

Mellotron V

| 実機名/Arturia名 | Mellotron/Mellotron V |

| バージョン | 1.6.1.2675(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:2.1GB Win:2GB |

| 特徴 | MKI / MKII / M300/M400 メロトロンの65個のオリジナルテープラック ユーザーサンプルのインポート: 任意のサンプルでメロトロンサウンドを活用 サンプルを選択またはブレンドするための3つのトラック モデリングパラメータと変調:フラッター、 テープ飽和、メカニックノイズ、ノイズフロア、 ボリュームの速度、フラッターのアフタータッチ 各サンプルの振幅エンベロープとループコントロール ユーザーサンプルのタイムストレッチ 専用エフェクトペダルボード 61のプリセット |

| メリット | 代替がきかないリアルなメロトロンサウンドを使える |

| デメリット | 特になし |

| 使用アーティスト | ビートルズ 他 |

数多くのデベロッパーがメロトロンサウンドを再現した音源を提供していますが、Mellotron Vはただのサウンド再現には満足せずに、実機の挙動レベルまで再現できる究極のメロトロン音源です。

なぜそんなことができるのか?それは「フラッター、テープ飽和、メカニックノイズ、ノイズフロア、ボリュームの速度、フラッターのアフタータッチ」これらのテープサウンドの要となるパラメーターを調整できるからです。

「あと少しだけ揺れていたらもっとかっこいいのに」「このメカニックノイズ邪魔だな」とこんな気持でメロトロンサウンドを聴いたことがある人は多いですが、それらを完全にカスタマイズできるのがMellotron Vの魅力です。

当然誰もが思ったことがある究極の願い「自分の好みの音色をメロトロンに入れてみたらどんな音になるのだろう」ということ、その夢を叶えてくれるのもMellotron Vです。

Mellotron Vでは好みのオーディオファイルをインポートできるのでよくあるフルート、ストリングス、のメロトロンサウンドに飽きてもどんどん自分だけのライブラリを拡張できます。

Mini V3

| 実機名/Arturia名 | Minimoog/Mini V |

| バージョン | 3.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:406.2MB Win:283.4MB |

| 特徴 | オリジナルのMiniVのすべてのパラメーター: アルペジエーター 独自のLFOを備えた完全に自動化可能な フォルマントベースのエフェクト 最大32ボイスのポリフォニー ユニゾンモードオプション 450以上のプリセット ステレオエフェクト:コーラスとディレイ ソフトクリッピング機能 |

| メリット | 音作りに迷わない。すぐに肉厚なアナログサウンドが得られる |

| デメリット | バージョンによって音色が変わってきている |

| 使用アーティスト | 世界中の著名なミュージシャン |

説明するのが野暮すぎる究極のシンセサイザーMiniMoogを再現したものです。太さと鋭さを備えた音は曲の中で圧倒的な存在感を出します。

本来実機はモノフォニー(単音)ですがMini V3は最高で32ポリフォニーまで拡張できます。

そしてそれらをユニゾンモードで使用するととんでもないシンセリードが誕生し、ひ弱なシンセリードを駆逐します。

バージョンが上がるに連れて音色の傾向が異なり「V2の方がよかった」という人もいますがV3はV3の良さがあるので新しく購入して使うことに何ら問題はありません。

Modular V

| 実機名/Arturia名 | Moog IIIc/Modular V |

| バージョン | 3.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:628.6MB Win:484.8MB |

| 特徴 | オリジナルのモジュラーシンセのすべてのパラメーター: 9オシレーター 2つのLFO 3つのフィルタースロット 1ノイズジェネレータ 6枚の封筒 2つのVCA 変調入力を備えた16個の補助VCA 24ステップシーケンサー 1つのフィルターバンク(14の帯域幅が利用可能) ステレオディレイとコーラス 12段フェイザーとリングモジュレーター 伝説的な24dB/オクターブローパスフィルターの再現 500以上のプリセット モノラル/ポリフォニック(楽器ごとに最大64ボイス) ソフトクリッピング機能 |

| メリット | 太いパッドやベース、リードを曲に使える |

| デメリット | 音作りには多少の慣れが求められる |

| 使用アーティスト | 冨田勲 松武秀樹 |

またArturiaの製品の中でもっともハイレゾに近い周波数まで高域が伸びるのも特徴です。Mini V3よりより太く。より鋭く、そしてはやりのパッチングシステムを堪能したい人におすすめです。

OP-Xa V

| 実機名/Arturia名 | Oberheim OB-Xa/OP-Xa V |

| バージョン | 1.4.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:435.1MB Win:305.8MB |

| 特徴 | オシレーター、フィルター、LFOパラメーターに 左右のオフセットがあるステレオスプレッド 変調行列 アルペジエーター 簡単なモジュレーションのためのLFOの柔軟性の向上 最大16の音声ポリフォニー 革新的な音声離調 オンボードエフェクト オシレーターの連続X-Mod変調(クロス変調) 豊かな音源のためのフィルターセクションでの オシレーター(1、2、およびノイズ)ミックス 4 Function Generators 400以上のプリセット 拡張パネルには、Mod Matrix、4 Function Generators およびそれぞれ9つのエフェクトを備えた3つのバスが含まれています。 |

| メリット | 分厚くオケに埋もれないシンセサウンド |

| デメリット | 音作りには多少の慣れが求められる |

| 使用アーティスト | ヴァン・ヘイレン |

ヴァン・ヘイレンのJumpでおなじみすぎるほどの世界レベルの大定番シンセです。テクノロジーが進んだ今でもこの個体が持つ音の粗さや太さは再現できないほどの存在感ですが、その中でもOP-Xaはかなりの精度で再現しています。

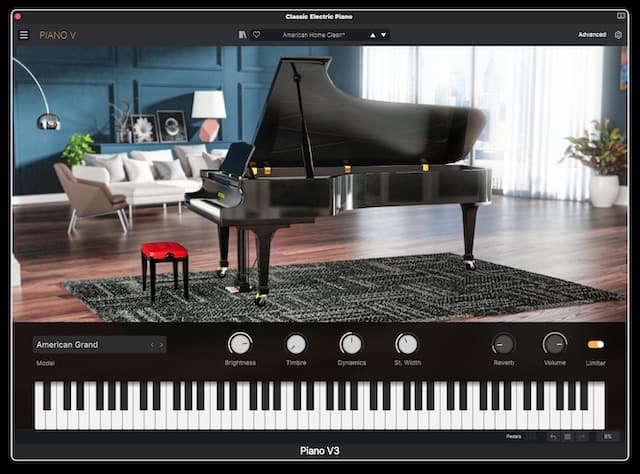

Piano V3

| 実機名/Arturia名 | Arturiaオリジナル音源 |

| バージョン | 3.0.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:249.1MB Win:114.2MB |

| 特徴 | 12の異なるピアノモデル アメリカングランド ジャーマングランド ポップグランド ジャズアップライト ピアノバーアップライト ポップアップライト クラシックアップライト グラスグランド メタルグランド ジャパニーズグランド 引き抜かれたグランド タックアップライト 4つの柔軟なマクロコントロール カスタマイズ可能な力学とダイナミクス ハンマーアクション 文字列の年齢 ユニゾン離調 ストレッチチューニング ダイナミックレンジ ふたの位置 サウンドボード、シンパシー、デュプレックスレゾナンス キーボードアクションに合わせたベロシティカーブエディター 複数のマイク位置 |

| メリット | 手軽で使いやすい クリスタルピアノがオススメ |

| デメリット | 高域のモデリングが少し甘い |

中域がとても使いやすいモデリングピアノです。ソロよりは曲の伴奏に使う方が適しています。ベロシティを最大にしたときの弦の共鳴の仕方がまだシンセっぽい雰囲気になります。

生の代用品として使うにはまだ難しいと思います。モデリングエンジンによって作られたプラックピアノやクリスタルピアノなどは楽曲の中でも使いやいサウンドなので、割り切った使い方をするのがよいように思います。

追記、2022/05/14

V3になっていままでにあったピエゾ感のある音色がだいぶ生々しくなりました。モデリングピアノといえばPianoteqですが、ArturiaのPiano V3もかなりクオリティが上がってきているので今後は活躍の場が広がると思います。

Prophet-5 V5

| 実機名/Arturia名 | Prophet-5(バージョン4まではProphet V) |

| バージョン | 1.0.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:358.1MB Win:208.2MB |

| 特徴 | 5つの波形、ノイズジェネレータ、 およびハード同期を備えた2つのモデル化されたSSM VCO 独自のPoly-Mod機能 ユニゾンデチューン クイックデスティネーションコントロールを備えた3字型LFO モデル化されたDaveRossumが設計したSSM2040ローパスフィルター ホールドモードの5パターンアルペジエーター エミュレートされたアナログ音声分散 追加の6波形LFOと関数発生器 4つのキーボードモジュレーションソース コードモード 直列または並列に構成可能な、3つのスロットにまたがる16の組み込みFX |

| メリット | シンセウェイブから現代のダンス・ミュージックまで使える音色 |

| デメリット | サスティンペダルの設定に癖がある |

| 使用アーティスト | 坂本龍一、他 |

最近では実機のProphet5が再販されることになり注目をあつめています。ArturiaのProphet V3は完成したProphetモデリングシンセです。そしてただの完成にとどまらずProphetVSやProphet5+Vsのハイブリッド型シンセエンジンを搭載したある意味で次世代のProphetです。

シンクリードからウォームなパッドまで使える万能なサウンドのクオリティの高さはProphet5の再販を見れば明らかです。

触って気になったのは、サスティンペダルを使うとき、RELEASEを全開にしてからRELEASEボタンをチェックしないと働きません。なぜこのような使用になっているのかわかりませんが、使うときには注意が必要です。

追記2022-05-14

今回のVCollection9のある意味目玉と言ってもよいのがこのProphet-5 Vのアップデートです。いままでロゴがArturiaだったのがProphet-5になりました。これは想像するにメーカーからのライセンスがクリアになったものだと思います。

(過去にはminimoogがMini-Vになるなどのこともありました)

音質及び各種パラメーターの挙動がV2とはまったく異なるため、音源を置き換えるとかなり音色が変わってしまうので注意が必要です。

その部分もあってか、Arturiaは今回バージョン2から3に変わったいくつかのシンセは共存できるようになっています。

Prophet-VS V

| 実機名/Arturia名 | Prophet-VS (バージョン4まではProphet V) |

| バージョン | 1.0.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:330.1MB Win:195MB |

| 特徴 | 450以上のシングルサイクル波形 4つのオシレーターとユーザー波形 ハンズフリー波形モーフィングのためのミキサーエンベロープ機能を備えた 独自のジョイスティックベースのオシレーターブレンディング エミュレートされたCurtis33794極ローパスラダーフィルターとVCA 2×6字型LFO 本物の5ステージループエンベロープに加えて、 DADSRとMSEG、クイックルックと高度なコントロール コントロールが追加された本物のランダム機能 パンスプレッドとグライドおよび ユニゾンコントロールを使用したボイスごとのパン 内蔵のモデル化されたBBDコーラス回路 6パターンのアルペジエーター Modマトリックス 3 x Function Generators 16FXを備えた3xFXスロットから選択 |

| メリット | ジョイスティックで波形を連続的に変化させられる |

| デメリット | 特になし |

| 使用アーティスト | ブライアン・イーノ、トレント・レズナー、 アポロ440、デペッシュ・モード、ヴィンス・クラーク、 クラフトワーク、ヴァンゲリス、イレイジャー、 映画製作者/作曲家のジョン・カーペンター |

Prophet-5 V3までは同じプラグインの中で切り替えて使う使用でしたがここにきてProphet-VSを独立させてきました。

音の特徴はモーフィングによる連続的な変化です。Prophet-5 Vと比べると少しだけひんやりした音色が特徴的です。

プラック的な音も多いのでEDM系にもマッチングします。

SEM V

| 実機名/Arturia名 | Oberheim SEM/SEM V |

| バージョン | 2.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:410.7MB Win:287.5MB |

| 特徴 | OBERHEIM”ブランドの使用を認可 2基のオシレーター(各ノコギリ波、PWM波搭載)、LFO、 12dB/octマルチモードフィルター(ローパス、バンドパス、ノッチ)、 2基のADSエンベロープ LFO、ノイズジェネレーター、サブオシレーター、アルペジエイター、 ポルタメント、エフェクト(ディストーション、コーラス、ディレイ) 8ボイスマルチティンバーモード 8ボイスプログラマーモジュール 進化形キーボードフォローモジュール モジュレーションマトリクスモジュール |

| メリット | 明るく張りのある、オーバーハイム・サウンドを得られる |

| デメリット | 特になし |

| 使用アーティスト | ヤン・ハマー ジョー・ザビヌル 矢野顕子 他 |

コンパクトな拡張モジュール方式ながら図太く荒い音が特徴のSEMサウンドは、多くの作曲家を虜にしました。そのサウンドをArturiaは再現したうえで独自機能をつけてブラッシュアップしています。

近年のパソコンのスペックでは同時発音数を増やすのはそれほど難しいことではないのですが、増やしたことで変わるサウンドにも影響が出ます。

その挙動レベルまで再現しているのがさすがArturiaといったところです。

古いシンセサイザーを再現しているからといって近年のEDMで使えないということはまったくありません。そもそも今のシンセサイザーサウンドのほとんどはこの時代のサウンドをブラッシュアップしてできているからです。

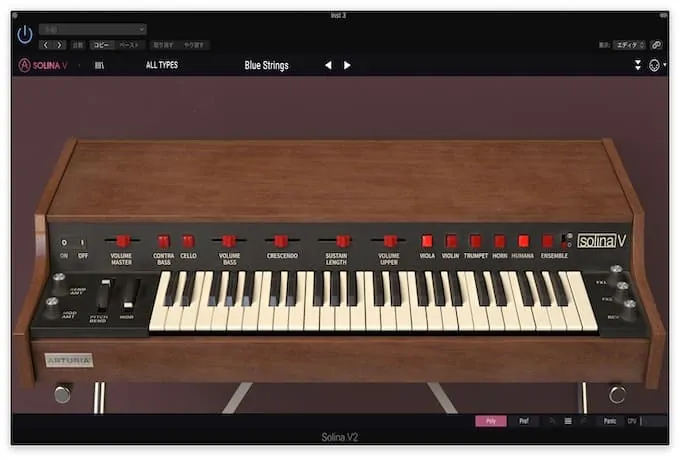

Solina V

| 実機名/Arturia名 | Solina/Solina V |

| バージョン | 2.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:358.7MB Win:197.2MB |

| 特徴 | オリジナルの1978年のボブ・モーグの ポリシンスをモデルにしたVoxHumanaサウンド クラシックなパラフォニック操作と 選択可能なポリフォニックモード 1978年ボブ・モーグのアッパーセクションの ポリシンセレゾネーターセクション 低音セクションのオクターブあたり 24dBの共振フィルター 低音部のアルペジエーター ビブラート、トレモロ、 フィルターモジュレーション用のLFO アフタータッチと ベロシティレベルのコントロール ソリーナMK1および MK2アンサンブルモード 3モードステレオコーラス ステレオデュアルフェイザー アナログディレイ デジタル同期遅延 モデル化された24の リバーブを備えたコンボリューションリバーブ 150のプリセット |

| メリット | 究極のアナログパッド(ストリングス)が使える |

| デメリット | できれば全体にフィルターがほしかった |

| 使用アーティスト | JPOPのアイドル作家に多用される |

アナログストリングスの代名詞ともいえるシンセSolina は普通に聴く限りそこにリアリティはありません。しかし、レイヤーして使うとそのふくよかなサウンドに多くの人が心奪われます。

近年では、アイドルソングのアレンジの一つとしてSolinaをうっすらと使うことで広がりのある世界観を演出できるため隠し味として使われることが多いソフトシンセです。

SQ80 V

| 実機名/Arturia名 | Ensoniq SQ-80/SQ 80 V |

| バージョン | 1.3.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:237.7MB Win:113.6MB |

| 特徴 | オリジナルのSQ-80インスツルメントからの 40を含む200以上のファクトリープリセット オリジナルのDOCチップをベースにした 3つのデジタルオシレーター 4つの固有のバンクにわたる400を超える波形 振幅変調とハードシンク 4つのアナログDCA; オシレーターごとに1つ、マスター出力1つ オリジナルのCEMチップをベースにした アナログ共振ローパスフィルター 3つのモードを備えた 4つのポリフォニックエンベロープジェネレータ。 SQ80、DADSR、MSEG 6つの波形を持つ3つのLFO 8つのMIDIソース 2つのモジュレーションソースを組み合わせるための モジュレーションミキサー 内蔵の7モードアルペジエーター 最大16ボイスのポリフォニー 直列または並列に構成可能な 2つのバスにまたがる4つのFXスロット 15種類のマスターエフェクト 高度な明るさ、音色、時間と動きのマクロコントロール |

| メリット | フェイズディストーション & トランスウェーブシンセシス機能による 複雑かつユニークな音作り |

| デメリット | アナログシンセと比べるとデジタルシンセ特有の複雑さが見られる |

| 使用アーティスト | Adamski |

金属的でローファイな響きは今きくととても新鮮に感じます。音色的な傾向としては80〜90年代を感じさせるものがあります。

リードからベースは得意とするところで太さと鋭さを両立していますが、個人的に好きなのはDirty Drummerというドラムの音色で近年では中々聞くことができないローファイでインダストリアル感あふれるドラムサウンドを聞くことができます。

Stage-73 V

| 実機名/Arturia名 | Rhodes/Stage-73 V |

| バージョン | 2.3.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:421MB Win:284.1MB |

| 特徴 | FenderRhodeステージモデルとスーツケースモデルを再現 スーツケースモデルの特徴: 低音と高音のEQモデル 速度と強度のコントロールを備えたステレオビブラート スーツケースアンプのモデル化されたプリアンプ 可能な発声の範囲を反映して 選択するさまざまなEPプロファイル。 専用エフェクトペダルボード: 13の異なる効果の選択を備えた4つのスロット (フェンダーツインまたはレスリー)によるアンプサウンド 50以上のプリセット |

| メリット | リアルで使いやすい王道のエレピサウンドをカスタマイズ可能 |

| デメリット | 特になし |

| 使用アーティスト | ハービー・ハンコック チェックコリア 向谷実 他 |

Rhodes Pianoは丸みのある音とコロンとしたベルサウンド的な音の輪郭が特徴のエレピです。モデリングでは比較的再現しやすい音色なのでArturiaでは力を入れてそのRhodes Pianoサウンドを再現しています。

また、再現するだけではなく、モデリング技術をつかってのカスタマイズも可能で、「あっとちょっと欲しい」感を見事に叶えてくれます。

カスタマイズと同様に充実したストンプボックスがよりRhodes Pianoをリアルで使い勝手がよいサウンドにしてくれます。

エレピを使うときに注意したいのはボイシングです。普通にドミソと弾くのではなくド ソ ミ(オクターブ上)のようなボイシングにすることでよりエレピらしさが強調できます。

独自のカスタマイズが可能なため、よりリアルでアグレッシブな自分だけのFenderRhodeを作れます。

モデル自体を編集するための詳細モード

ベロシティカーブエディタ

モデルの選択

チューニング

ハンマー硬度

出力選択

ピックアップ距離

ピックアップアライメント

ダンパー持続時間

ノイズゲート

ピックアップノイズ

タインノイズ

ダンパーノイズ

ダイナミクス

トーンバー共振

Synclavier V

| 実機名/Arturia名 | Synclavier/Synclavier V |

| バージョン | 2.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:673.5MB Win:506.3MB |

| 特徴 | 実機と同じSynclavier合成エンジン 450のプリセットサウンド 強力なFM(周波数変調)シンセシス 完全な付加的合成: 動的加法合成用のタイムスライスエンジン キャリア波形と変調器波形の両方の加法波 パーシャルの数を12に拡張しました(元の数は4でした) 可変ビット深度(元のビットはわずか8ビットでした) 高品質の出力効果 アルゴリズムリバーブ オリジナルのSynclavierライブラリからの50のプリセット |

| メリット | 1億円のシンセサウンドが手に入る! |

| デメリット | パラメーターの意味を理解するのに時間がかかる |

| 使用アーティスト | マイケル・ジャクソン 小室哲哉 松任谷正隆 他 |

90年代を代表するプロデューサー小室哲哉が有名にしたシンセサイザーと言っても過言ではないです。そのお値段なんと1億円(機能とバージョンによって値段は変わります)

基本的にはFM音源に似た倍音加算音源ですが、サンプリング機能も搭載した総合ワークステーションです。

誰もが思った「シンクラヴィアで音作りしたらどんな音なの?」この夢を叶えてくれた音源。高機能故に使いこなせる人は限られているが、1億円のシンセサイザーを堪能できる素晴らしい音源

Synclavier Vにもサンプリング機能は搭載されているので好みのサウンドをインポート可能です。

Synthi V

| 実機名/Arturia名 | EMS Synthi AKS/Synthi V |

| バージョン | 1.6.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:671.9MB Win:525.5MB |

| 特徴 | EMSSynthiAKSのコンポーネントレベルモデル 波形ミックス付き3オシレーター、 ノイズジェネレーター、18 dB / octレゾナントフィルター、 スプリングリバーブモデリング付き出力セクション リングモジュレーター、ループ可能なエンベロープシェイパー、 2軸ジョイスティック、高度なモジュレーション 用のサンプルアンドホールドモジュール DAWテンポに同期したオリジナルの キーボードシーケンサーモジュール 2つのマトリックス動作モード: クロストークシミュレーション用のモダンとヴィンテージ DAWテンポに同期したマルチポイントエンベロープと LFOを作成するための5つの割り当て可能な電圧機能 2D空間でパラメータを変調するための 高度なジョイスティック自動化モジュール マトリックスピン量変調の可能性(4つの独立したグループで) 10エフェクト、 リバーブフェイザー、フランジャー、 コーラス、オーバードライブ、ディレイ、..。 ポリフォニーの最大4つの声 250以上のプリセット |

| メリット | スペイシーなサウンドが手に入る |

| デメリット | 負荷がめちゃくちゃ高い |

| 使用アーティスト | ブライアン・イーノ ピンク・フロイド 他 |

昔の映画の効果音等につよいシンセです。独特のマトリクスパッチシステムはなれるまでに時間がかかるかもしれませんが、システムを理解してしまえばそれほど難しいものではありません。

こういう使い方が難しいソフトシンセの場合は2つ立ち上げて一つをデフォルト、一つを解析したいプリセットにしてパラメーターを変化させることで理解しやすくなります。

音の太さよりモジュレーションによる変調サウンドをメインで使う方が使い勝手がよいかもしれません。

Vocoder V

| 実機名/Arturia名 | Moog 16 Channel Vocoder/Vocoder V |

| バージョン | 1.3.1.2691(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:1.3GB Win:958.8MB |

| 特徴 | 16チャンネルボコーダーバーチャルアナログモデリング 統合シンセセクション: FM付きデュアルオシレータ ウェーブシェーピング機能 ハード同期および固定周波数オプション コードとグライドの機能 ステレオエンハンスメント「アンサンブル」機能 ピッチトラッキング機能を備えた外部音声入力 統合されたサンプルプレーヤーエンジン: 最大12サンプルを再生するための サイクルおよびキーボード再生モード 700以上の工場サンプルが含まれています バーのループをDAWbpmに同期するタイムストレッチ パッチベイから再ルーティングするボコーダーバンド 高度なモジュレーション機能 (エンベロープフォロワー、LFO、コントロールの割り当て) 11種類の統合エフェクト リバーブフェイザー、フランジャー コーラス、オーバードライブ、ディレイ、…) 高度な明るさ、音色、時間と動きのマクロコントロール 250以上のプリセット |

| メリット | 解像度が高いアナログボコーダーサウンド |

| デメリット | 特になし |

| 使用アーティスト | Kraftwerk, Jean Michel Jarre, Neil Young, Phil Collins, Herbie Hancock, Daft Punk, Michael Jackson, Coldplay, Red Hot Chili Peppers |

アナログボコーダーの中でもトップクラスの解像度を誇る Moogボコーダーを再現。プリセットにはボイスにボコーダーを通した多くのサウンドがありそれを再生するだけでも気分は上がりますが、もちろんオーディオファイルにも対応しているので自分の声に最高のmoogボコーダーの音を加えることが可能です。

本来このタイプのエフェクトプラグインはMIDI制御エフェクトモードで使うのが一般的ですが、Vocoder Vはインストゥルメントプラグインとして立ち上げ、上部にあるVoiceボタンをクリックして、サイドチェインでかけたいトラックを認識するだけで可能です。

Vox Continental V2

| 実機名/Arturia名 | Vox Continental 300/Vox Continental V |

| バージョン | 2.10.1.2674(2022-09-19) |

| マニュアル | 日本語 |

| 容量 | Mac:365MB Win:249.7MB |

| 特徴 | デュアル手動VOX300エミュレーション ジェニングスJ70音声エンジンモード クラシックな赤/オレンジのVOXスキン またはUKVOX/Jenningsの灰色のスキン アッパーマニュアル、ロワーマニュアル、 ベースペダルセクション マニュアルごとにMIDIスプリット または独立したチャンネルをサポート 拡張モード: 各倍音のドローバーの完全な補完を追加します 各セクションに新しい波形ドローバーを追加します ビブラート、トレモロ、 リバーブ、オーバードライブ、その他のエフェクト Leslie™とギターアンプを再現したサウンド 短い減衰時間と 長い減衰時間の拡張されたパーカッションセクション OPENモード: 実際のVOXのように各ピッチを個別にチューニング キーコンタクトのタイミングを増減します (古いキーコンタクトをシミュレートします) VOX300回路エミュレーションと 更新されたJenningsJ70エンジンを切り替えます。 古いVOX/Jenningsが持っている バックグラウンドノイズブリードを増減します。 |

| メリット | 60年代のオルガンサウンドをカスタマイズできる |

| デメリット | 若干ノイズが気になる。 |

| 使用アーティスト | The Animals The Beatles 他 |

レトロでメランコリックなオルガンサウンドを提供してくれるVOX Continental300は癖が強いので使い方のセンスが問われるかもしれません。しかしハマれば、サウンドが得られるイニシアチブをももにできるので挑戦しがいがあるオルガン音源です。

普通にプリセットを選ぶだけでもクオリティの高いサウンドを提供してくれますが、カスタマイズモードでは

各倍音のドローバーのピッチ調整などが可能でよりピンポイントな音作りが可能です。またクラシックタイプのリバーブはスプリングリバーブはコンボリューションタイプなので非常にリアルになおかつVOX Continental300に最適化されています。

Farfisa Vと似た癖のあるオルガンサウンドですが、マルチ音源等に収録されていることは少なくあってもクオリティが低く使い勝手が悪いので、

Farfisa VとVox Continental V2は強い戦力になること間違いなしです。

コメント