メロディに最適なハーモニーを作りたいけれどどうやっていいかわからない。3度のハモリが合わない。もうわからないから自動でハーモニーを付けてくれるプラグインが欲しい!

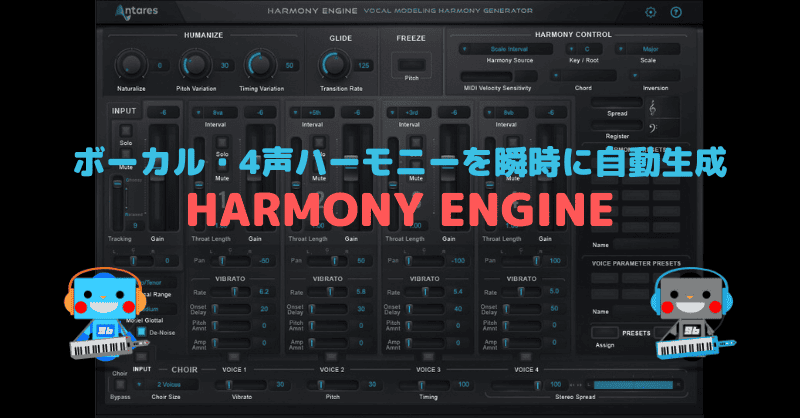

こんな悩みを一発で解決してくれるのがAntares のHarmony Engineです。Harmony Engineは4声(4トラック)のハーモニーを作成してくれるVSTエフェクトプラグインです。

ユニゾンからコードに合わせたハーモニーも簡単にできるのでハーモニー理論を知らない人でも簡単にゴージャスでかっこいいコーラスを作れます。

似たような機能を持つプラグインがizotopeのNectar 3にもありますが、それと比較してHarmony Engineはどれほど優れているのかを今回はサウンドデモを用いて比較解説していきます。

結論から言えばNectar 3を持っていてもHarmony Engineは持っておいた方がよいです。それほどHarmony Engineのハーモニーのクオリティは高く実用性があります。

- かんたんに3度や7度のハーモニーが作れる

- MIDI鍵盤でハーモニーを作ることができる

- 最大32人の疑似コーラスをエフェクトを搭載

- マルチアウトができない

Harmony Engine 概要

| メーカー | Antares |

| 製品名 | Harmony Engine |

| 特徴 | 自動ボーカルハーモニージェネレーター 4つの高品質のハーモニーボイスを備えボーカルキャラクター、 ビブラート、パンの設定を個別に調整 完全自動からすべての音符の個別制御まで、 さまざまな革新的なハーモニー制御モード MIDIコントローラーでハーモニー及びコードを指定可能 |

| システム | マック AAXネイティブ(64ビットのみ): ProTools2018.1以降。 お使いのバージョンのProToolsで必要とされるmacOS10.14Mojave以降。 VST3(64ビットのみ): VST3フォーマットをサポートする互換性のあるVSTホストプログラム。 ホストの要求に応じてmacOS10.14Mojave以降。 オーディオユニット(64ビットのみ): AUフォーマットをサポートする互換性のあるDAW。 ホストの要求に応じてmacOS10.14Mojave以降。 ウィンドウズ AAXネイティブ(64ビットのみ): ProTools2018.1以降。 ウインドウズ10 VST3(64ビットのみ): VST3フォーマットをサポートする互換性のあるDAW。 ウインドウズ10 |

| バージョン | 4.2.1(2022-05-11) |

| 認証方式 | codematerとAntares Centralアプリによるシリアル認証 |

| 容量 | 67.7MB(codomaterは100.1MB) |

| マニュアル | 英語版 |

| 価格 | $289(メーカー価格) |

| 備考 | 体験版あり(DLは公式サイト) 制限なしの14日間使用デモ |

Harmony Engineはピッチ修正ソフトで有名なAntares が作ったハーモニー生成プラグインです。Harmony Engineを使うことで、理論を知らない人であっても、簡単にハーモニーを作ることができるのが最大のメリットです。

3度のハモリが合わないよー

そんな人でも簡単に3度のハモリが作れるよ!

オーソライズ方式が少し変わっていてシリアルとCodomaterというソフトを使って認証するようになっています。インストールにひと手間がかかる部分がありますが、プラグインのクオリティはそのひと手間を吹き飛ばしてくれるほどのものです。

インストールについてPluginBoutiqueで詳しく解説しています。(ページを送っていき一番最後INSTALLATION のView Nowをクリックします)

Harmony Engine レビュー

今回Harmony Engineと比較するとプラグインはizotopeのNectar 3です。その理由はNectar 3にも似たようなハーモニーエンジンを搭載しているからです。両者の違いから、Harmony Engineのメリット・デメリット等をまとめました。

音質

4

まずはハモリなしのユニゾンモードでの音質比較です。

Nectar 3の方がパッと聴いた感じ全体的に解像度が高い感じがありますが、このあたりは好みの差と言っても良い気がします。

Harmony Engine、Nectar 3両者ともコーラスモードで他人数感を調整できる機能があります。

Harmony Engineの場合は、CHOIRと書かれた箇所にあるタブをクリックすることで2Voice〜16Voiceが表示されます。これは1つのボイスを擬似的に、2人〜16人で歌ったような人数感をボタン一つでオンオフの切り替えが可能です。

このCHOIRは単体プラグインとしてリリースされているものが搭載されていますが。単体はVoiceの最大が32になっています。

また、それぞれのビブラート、ピッチ、タイミングを調整することでより細かな調整が可能になります。

例えば、すべてのVOICEをオン(緑色の点灯)させれば、最大で80人の大人数コーラスサウンドをエミュレートできます。

80人のコーラスサウンドに使用とすると普通はリバーブ感も出てくる(80人のコーラスを録音できる場所的な意味も込めて)のが普通になるので、リバーブを使うとよりイメージに近い荘厳な雰囲気になります。

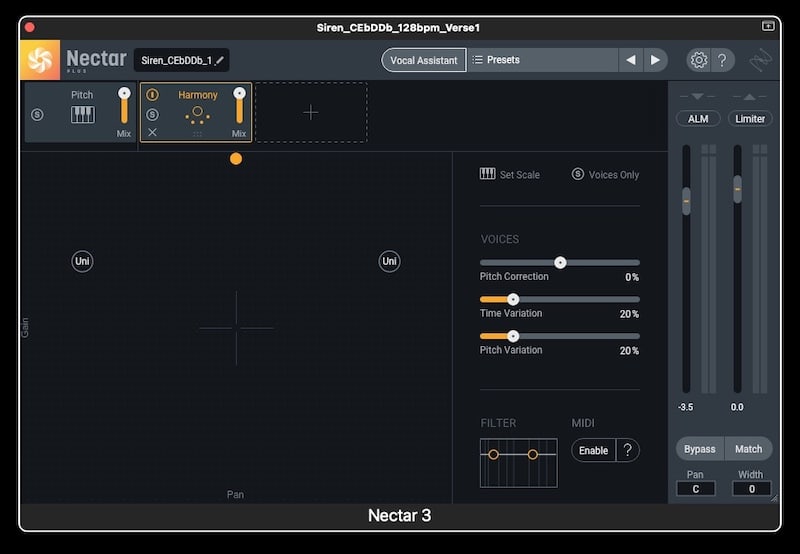

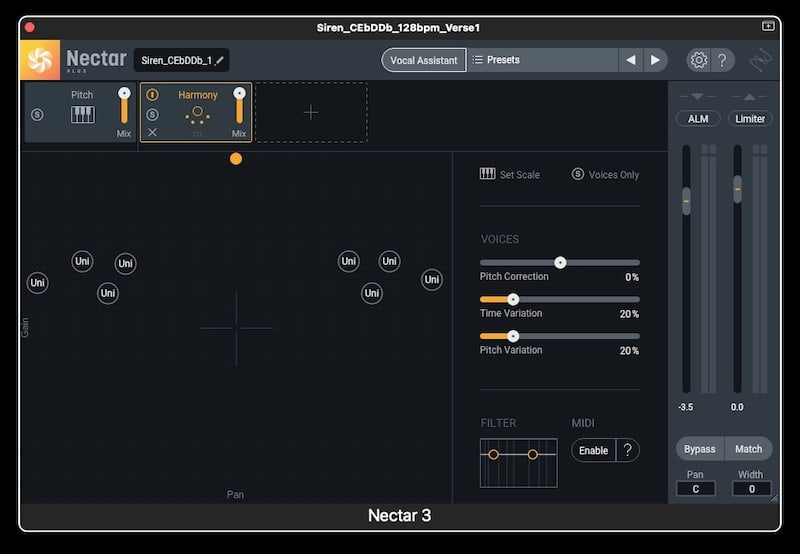

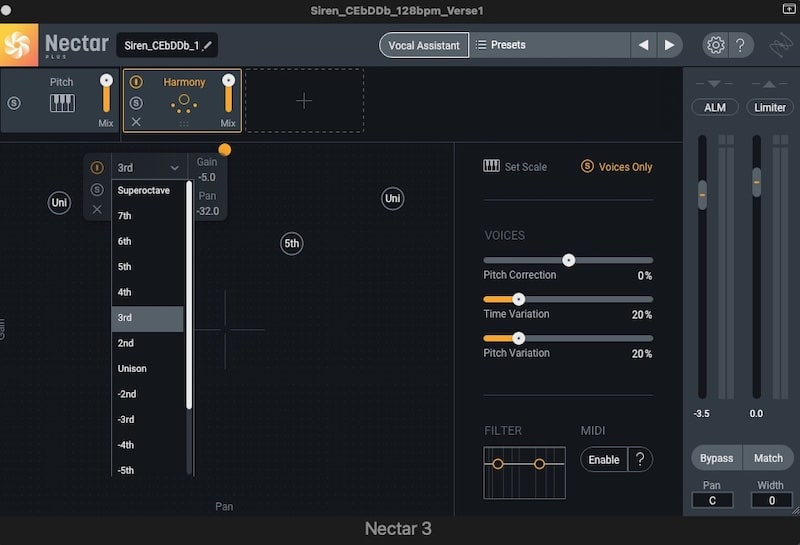

Nectar 3にもコーラス人数を調整できる機能がありますが、こちらは最大で8人までとなります。

Nectar 3は人数感こそHarmony Engineには劣るものの、最大で8人のコーラスを任意の場所にパンニングすることが可能です。画像では横軸がPANとなり縦軸がゲイン(ボリューム)になります。Uniと書かれたポイントをマウスで自由に動かせるのですが、縦軸は距離ではなくボリュームの大きさになります。

正直なところHarmony EngineもNectar 3もそのまま使ってしまうと機械的な印象があります、この手のプラグインはあくまでオケの中にコーラスワーク補助的な立ち位置で使うのが個人的には良いと思っています。

機能性

4

Harmony Engineには7つのハーモニーモードがあります。

立ち上げ時にはFixed intervalモードになっています。このモードでは4つのコーラストラックの「interval」で設定した度数をコーラスとして使えます。

この数値は鍵盤の数になります。例えば、ドに対してミの音でハーモニを作るためには、半音を1と数えて4つ目の音がミの音になります。ドの音に対してソの音の場合は7という具合です。

これがもっともシンプルな機能になりますが、これはあくまでキーが動かないことが前提になります。これでは歌もののコーラス(ハーモニー)として使用するにはかなり使い勝手が悪いです。

コードにそったハーモニーを作りたい場合に便利なのがScale Intervalモードです。これはメインとなるコード(今回のデモで言えばCm)を設定するスケールに合わせたハーモニーを自動で構築してくれます。

またマイナーではハーモニックマイナーとナチュラルマイナーやモードにも対応しているのでよりキーに合わせた細かいコーラスワークにも対応します。

Nectar 3にも同等の機能があり、Uniと書かれたアイコンをクリックしウィンドウの上部にあるUniというタグをクリックすると各コーラスの度数を設定可能です。

ハーモニーを動かしたときの音質差はHarmony Engineの方がナチュラルな印象があります。このあたりはピッチ修正に長け続けてきたAutoTuneのテクノロジーが反映している感じです。

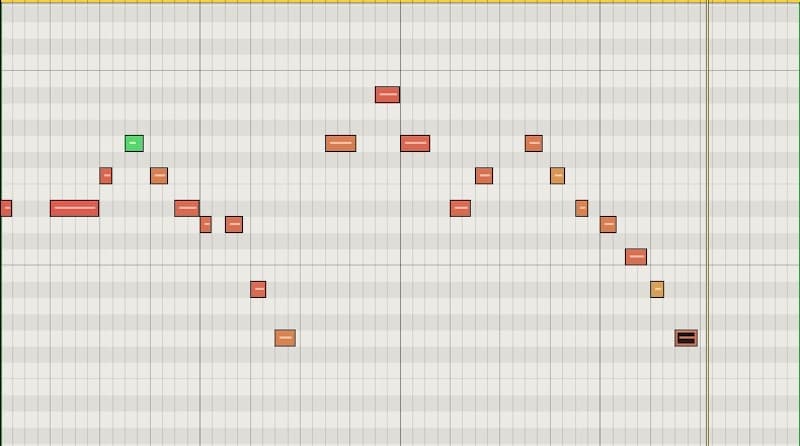

MIDIモードでハーモニーを調整

これも両者とも備えている機能になりますが、MIDI鍵盤を使ってハーモニーをコントロールできます。これはメロディに対してMIDI鍵盤やピアノロールで指定した和音で歌わせるというものですが、メロディをミュートしてしまえば、メロディの譜割りにコードを当てはめることで新しいメロディとハーモニーを作ることができます。

ここで「これってメロディをケロらすことできるのでは?」と気づく人もいるもしれません。AutoTuneほどではないですが、

単音メロディを打ち込めばこんな感じで歌ってくれます。使い方によっては面白い効果も作れそうですね。

Nectar 3にもMIDIモードは搭載されています。

音質自体は悪くないのですが、音のつながり等がHarmony Engineと比べるとかなり機械的です。またMIDIメロでは音の長さや音程をおいきれないため、使えるという印象にはならないです。

MIDIでハーモニーを制御する方法を以下に記載していますが、方法を知っている人は飛ばしてもらっても大丈夫です。

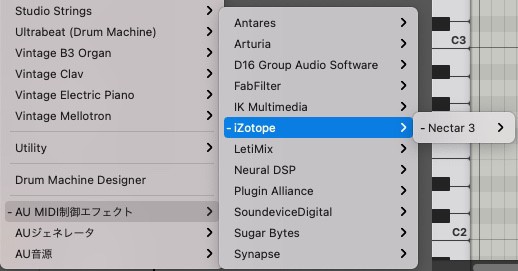

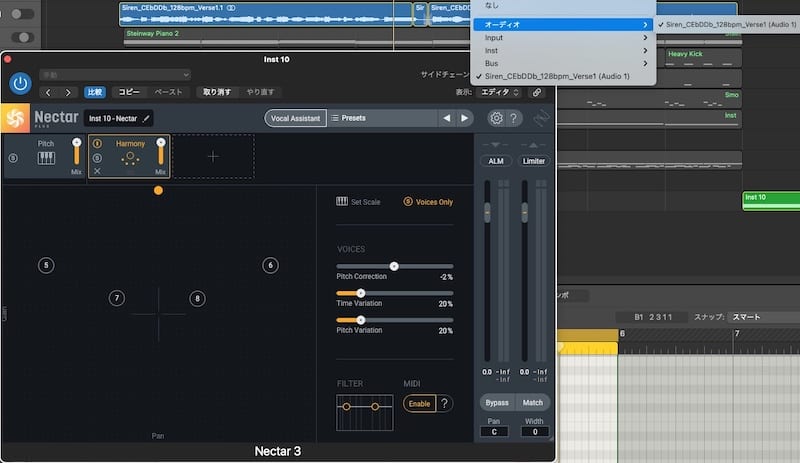

MIDIによるハーモニー構築の方法

本来であればオーディオ及びインストにエフェクトとして使うわけですが、MIDI制御する場合はAUMIDI制御エフェクトから立ち上げます。

そして次に、サイドチェインからエフェクトを使用したい素材を選択します。

次に、使用するオーディオトラックのボリュームをゼロにします。ボリュームはMIDI制御で立ち上げたプラグイン側から音をだすためです。

そしてMIDI EnableをクリックするとMIDI制御が可能になります。Harmony Engineの場合もMIDI制御エフェクトから立ち上げ、サイドチェインで素材を選択するとMIDI制御できるようになります。

これはNectar 3にも言えますが、せっかく他人数のコーラスを設定できるのですがからできればマルチアウトに対応しているとより使い勝手が良いプラグインになった気がしています。

またプラグインのりサイズができないのも少し残念な感じもありますが、このあたりは今後のアップデートで解消されると思われます。

操作性

3.5

Harmony Engineはいくつかのパラメーターで構成されていますが、すべてを使う必要はありません。その中でもとりあえずここだけを覚えておくとよいという部分をここでは説明します。

INPUT

INPUTではソプラノ〜インストゥルメントを選択可能です。これは素材に合わせてハーモニーを最適な結果を得るためです。

女性ボーカルの場合はソプラノ、一般男性の場合はアルトテノールで良いと思います。

Model Globalというのは声帯の強さ的な意味があり、これもハーモニーを最適化するためのパラメーターです。私は基本ミディアムにしています。

声帯波形は、声帯の振動によって生じる波形である。

引用元:Harmony Engineマニュアルより翻訳

声帯の振動によって生じる波形です。この波形は、歌手の声道の解剖学的構造によって決定されるほか、歌声の大きさや強さによっても変化します。

歌手の声道の構造によって決まるほか、歌声の大きさや強さによっても変化します。

Model Glottalコントロールでは、声門の強さ(ソフト、ミディアム、ラウド、インテンス)を指定できます。

生成されたハーモニーボイスに適用する声門強度のレベル(ソフト、ミディアム、ラウド、インテンス)を指定します。原音の特徴を生かすには

オリジナルボーカルの特徴を維持するために、このコントロールは「中」に設定されています。

注:設定名(ソフト、ラウドなど)にもかかわらず、このコントロールの目的は、信号のレベルを変更することではありません。

信号のレベルを変更するのではなく、様々な歌唱スタイルから生じる声門波形をモデル化するためのものです。

様々な歌唱スタイルに対応します。

| Interval | ハーモニーの音程(Scaleを指定すると表示が変更される) |

| Throat Length | フォルマント的な変化 |

| Solo/Mute | DAWのミキサーと同じ考え方 |

| GAIN | 12〜-36(inf) |

| PAN | ±100 |

| Vibrato | |

| Rato | ビブラートの速さ (数値が高いほどビブラートが速い) |

| Oneset Delay | ビブラートのタイミング (発音してからビブラートが始まるまでの数値) |

| PitchAmnt | ビブラート送り量 (Ratoとの数値と関連) |

| AmpAmnt | ビブラートの音量 (トレモロ効果) |

で個人的に思うのはビブラート機能はあまり多様しなくてもHarmony Engine自体を楽しめると感じています。というのも素材がどのくらいのビブラートを持っているかによってここを細かく使う必要が変わってくるからです。

HUMANIZE

Naturalizeは入力音色の自然なビブラートとピッチバリエーションを、生成されたハーモニー音色にどの程度適用するかを選択できます。

例えば、Naturaizeを低めに設定すると、オリジナルのビブラートとピッチバリエーションがいくらか削除されます。

ここで大事なのはこれはINPUTされたオーディオの持っている性質をハーモニーに適用する度合いを決めるパラメーターであるので、ここでなにか大げさに音色を変更できるパラメーターではないということです。

ピッチバリエーションはランダムにピッチを変更、タイミングバリエーションは、各ハーモニーボイスに適用されるランダムなタイミングの範囲を変更できます。

プリセットについて

ハーモニープリセットを自分で組み上げて、それを保存できます。このメリットはDAWのオートメーションでそのプリセットを選択して使えることにあります。

①HARMONY CONTROLを任意に設定、

②HARMONY PRESET NAMEで名前を入力

③PRESET Assignボタンをクリック

④HARMONY PRESETの任意のボタンにアサイン

これでプリセットの保存は完了です。DAWで呼び出すときは入力した名前ではなくPRESETナンバーを選択します。

各パラメーターは少し慣れが必要ですが、そこまで複雑なものではありませんし、この記事に書いてある内容で多くのユーザーのやりたいことはある程度できるのではと思っています。

安定性

4

CPU負荷はHarmony Engineの方が軽くNectar 3の方が倍近く高いです。ただNectar 3のCPU負荷はデフォルトで立ち上がるPitchとHarmonyの2つのブロックを立ち上げただけなので、コンプやリバーブを足していくと負荷はさらに高くなります。

CPU負荷計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Corei7(i7-8700B)6コア HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS11.6.5Big sur

Audio/IF APOGEE Symphony Ensemble

バッファー 256

DAW LogicPro10.7.3

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

価格

4

| Harmony Engine | Nectar 3(Plus) | |

|  | |

| 価格 | ¥35,091→¥13,952 | ¥35,091→¥¥11,133 |

Nectar 3はボーカル全体をブラッシュアップできるエフェクトプラグインなので、HARMONY機能は音質も含めて専用に作られたHarmony Engineより劣る印象があります。

なのでNectar 3を持っているからHarmony Engineは必要ないということにはならずHarmony Engineによる高度なオーディオハーモニー機能やMIDI制御による柔軟なハーモニー構築をしたいのであれば今のセール価格では買いと言えます。

まとめ

最初の出音の印象はNectar 3の方が上かな?とも思いましたが、さすがAntares です。質感の追い込みやMIDI制御したときの自然さは圧倒的でした。

また、なんちゃってケロケロボイスもできたりするので、ハーモニーだけではなくそういうところでも楽しめそうですし、それだけの機能であっても負荷は軽いので安心して使うことができます。