すべてのエフェクト効果を自分が思うまま簡単にコントロールしたい。それはDAWのオートメーションを駆使すればできないことはありませんが、労力と時間の割には納得の行く結果は得られないかもしれません。

しかし、HY-PluginのHY-Filter4はそのような悩みや願望をシンプルでかんたんに解決してくれます。

HY-Filter4を使えばエフェクトプラグインの動きをコントロールするのに必要な複雑なオートメーションを書く必要はないので音作りの時短にもあります。

好きなエフェクト同士をパッチングするだけでオリジナリティあふれるエフェクトを作り出すことができます。

しかも、そこには難しい知識は必要ないのでDTM初心者でも楽しむことができます。

この記事では数あるマルチエフェクターVSTプラグインの中でもっとも進化したHY-Filter4を解説していきます。

HY-Plugins HY-Filter4 概要

| メーカー | HY-Plugins |

| 製品名 | HY-Filter4 |

| 39のエフェクトユニットに 10のモジュレーションユニット エフェクトおよびモジュレーターユニットを制御するための 内蔵グリッドシーケンサー(CTRLSEQ) ドラッグアンドドロップでモジュレーション割り当て可能 | |

| システム | マック macOS 10.12以降(64ビットのみ) VST2、VST3、AU ウィンドウズ Windows 7以降(32/64ビット) VST2、VST3 |

| 認証方式 | シリアル認証 |

| 認証数 | 1つ(複数のデバイスで使う場合は新たに購入) |

| マニュアル | 英語版 |

| 価格 | $55 |

| 備考 | 無料版(簡易版) 機能 2つのフィルターエンジンが利用可能(SVFおよび3BP) 5種類のモジュレーターが利用可能 (LFO、2DLFO、RND、Env Follower、XY Control) ダウンロードは公式ページより 体験版 機能 数分ごとにフェードイン/フェードアウト プリセットの保存不可 パラメータの状態はプロジェクトファイルに保存されません ダウンロードはpluginBoutiqueより |

HY-Filter4は次世代型のマルチエフェクトプラグインです。コーラスやリバーブ、ディストーション、など普通のエフェクトとして使うのも可能です。

しかし、HY-Filter4の最大の魅力はすべてのエフェクトのかかり方や効果をモジュレーションユニットとステップ・シーケンサーで制御することでグリッチ的な処理も可能なのでオリジナリティ溢れたエフェクト効果を自由にかんたんにコントロール可能です。

GUIがLIVEと似ていますし、操作性も近いところがあるのでLIVEを使っている人はかんたんに扱えるように思います。

もちろん他のDAWでもストレスなく扱うことができるように思いました。

HY-Plugins HY-Filter4 レビュー

| 音質 | |

| 機能性(オリジナル性) | |

| 操作性(使いやすさ) | |

| 安定性(CPU負荷) | |

| 価格(セールバリュー) | |

| 総合評価 |

音質

音質の比較はLogicに付属しているのマルチエフェクターPhat FXで行いました。

動画ではPhat FXのフィルターとHY Filter4のFilterを同じタイミングで動かした音質差を確認できます。(音量にご注意ください)

Filterの音色はオーソドックスな音色で音質的にも不満ありませんが逆を言えば「個性がない」という見方ができます。

なので、「フィルターのかかり方やその音質だけでご飯が3倍食べられるぜ!」というフィルター狂のDTMerには音質面ではさほど刺さるものはないかもしれないというのが個人的な印象です。

そのほかのエフェクトに関しても飛び抜けて「これはすごい!」と思えるレベルものはPhat FXと比較してもありませんでしたが、しかし、どの音も癖がないため、基本的にすべての音が60点オーバーの印象なので、上記でもお伝えしたように「使いやすい音質」だと思います。

その中でも個人的に「これはいい!」と思ったのがオーバードライブOD/Distortionの歪みがストンプのような歪みでありギターとの相性が良さそうさな感じが好みでした。

当然この歪みもPhat FXで似せようと思えば似せられるかもしれません。しかし、大切なのは音選びの段階で「お!いいじゃん!」と思える出会いが重要だと思っているので、結果的に同じ音があるかないかより、「いいね!」と思えるファーストインプレッションを私は重要視しています。

機能性

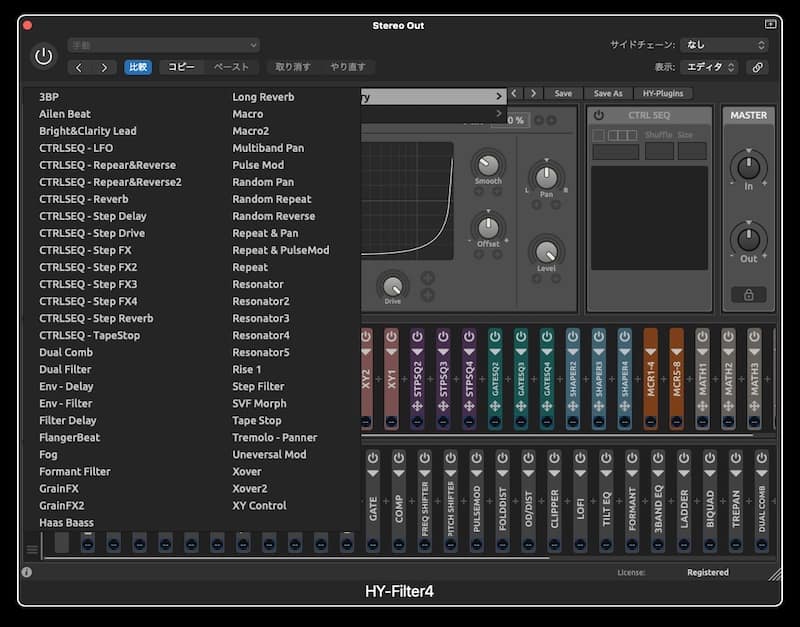

HY Filter4がもっとも優れている機能面としてすべてのエフェクトをモジュレーションとステップ・シーケンサーで制御できるところにあります。

その意味するところは、

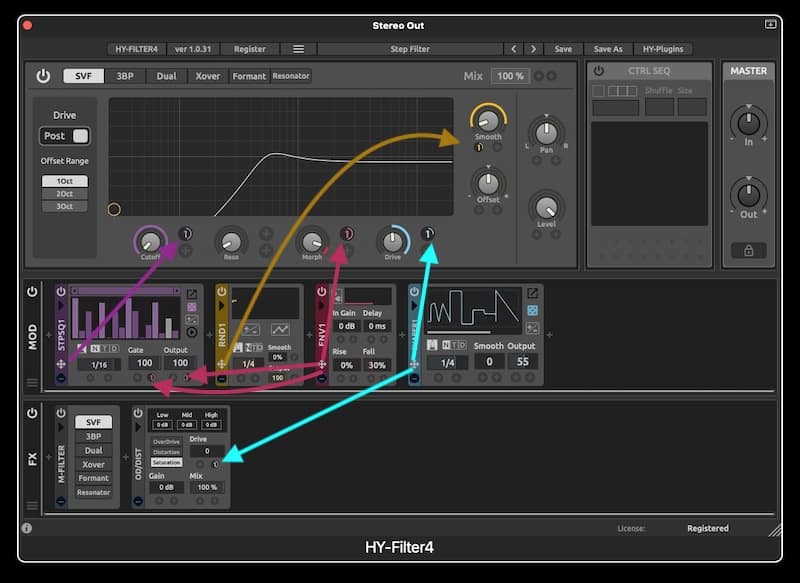

上記の画像はSTPSQ1でフィルターのカットオフを制御し、RND1でフィルターのスムージング、NEVでモーフィングとSTPSQのアウトプットとゲート、SHAPERでFXのODのドライブとフィルターのドライブをコントロールしている状態になります。

このモジュレーションのパッチングのすごいところは一つのパッチングから無数の出力先に接続できるということです。

これによって非常に複雑な音声変換がコントロールすることが可能になります。

パッチングは複数になったときわかりやすいようにパッチング先がModと同じ色に点灯するというのは非常に使い勝手がよく「何がどこにつながっているのかわからない」という状態を回避できます。

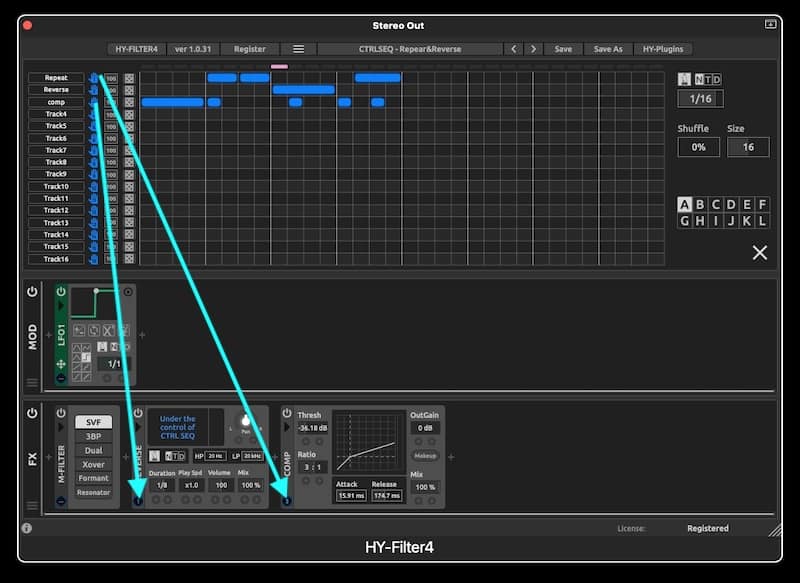

そして、これら一つのステップ・シーケンサーで制御することも可能になります。それがCTRLSEQです

CTRLSEQはシーケンスの長さがエフェクト発動している時間になります。設定方法はとてもかんたんで、CTRLSEQの左にある手のマークをエフェクトモジュールの矢印のところにドラッグアンドドロップするだけで、最大で16トラックの制御が可能です。

またそれらを最大12パターン(A〜L)に保存することでオリジナルのパターンを呼び出すことが可能です。

ステップ・シーケンサーを搭載したマルチエフェクトプラグインSUGER BYTESのLooperatorをはじめいくつかあります。

しかし、それらと比べてHY Filter4の魅力は自由度の高いパッチング処理にあります。

何よりも自由かつわかりやすいパッチングはHY Filter4ならではの機能と言えます。

これらの機能は他のマルチエフェクトにはないオリジナリティが高いものであり、なおかつにかんたんに設定できるというのは強みです。

操作性

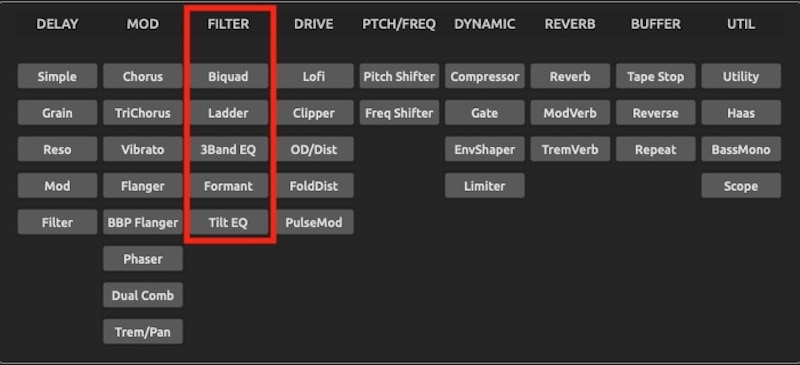

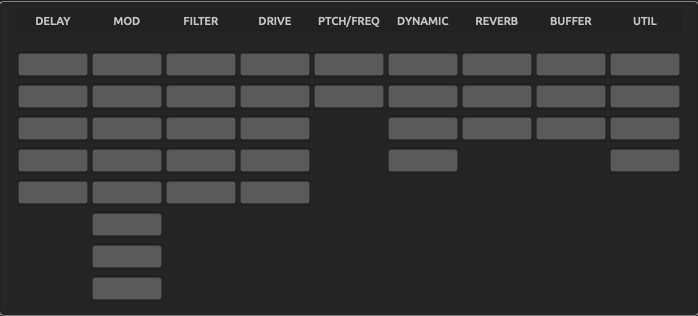

HY Filter4には38ものフェクターが内蔵されていてそれらを自由に呼び出すことが可能です。

その中でユニークだと思ったものはバッファー系にカテゴライズされた次の3つです。

TAPE STOP

REVERS

REPEAT

これらは演奏状態を変化させるギミック的なエフェクトプラグインで、誰もその効果のわかりやすさに一度は使いたくなるものばかりです。

このあたりのプラグインは単品であっても「ほしい!」と思う人達が一定層います。また後述しますが、これらをモジュールおよびステップシーケンサーでコントロールできるというところはHY Filter4のメリットの一つだと考えてもいいと思います。

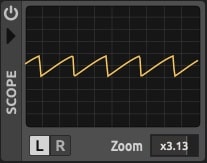

これ以外にも嬉しい機能として、Mono Maker(指定した周波数帯域より下をモノラルにする)やscope機能(シンセの波形を表してくれるプラグインなどもあります。

SCOPEはStudioOneやCubaseに付属していますが、Logicにはなかたので個人的には嬉しいところですし、BASS MONOに関しては不要に広があった低音をMONO化することでミックスが良い意味で太くてスリムできる便利なエフェクトです。

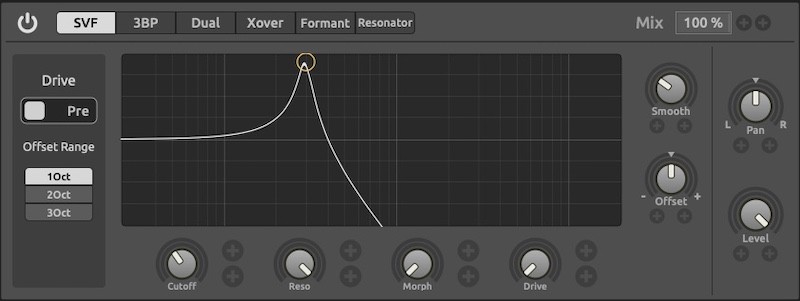

フィルターにとってフィルターカーブはとても重要です。しかしHY Filter4はフィルターのカーブが明確にされていません。そこでノイズをジェネレーターを使いスペクトラムアナライザーを使って解析してみました。

左がPhat-FX-filterの12Clean LPFという設定です、右がHY-Filter4-Filterになります。

このアナライズの結果、HY Filter4はカーブは12dbタイプのものと考えられます。

Defaultのフィルターの不便さ

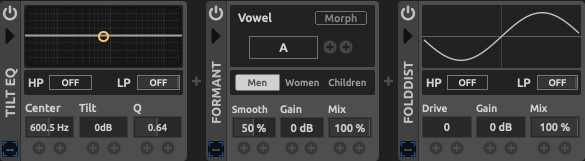

HY FIlter4で最初から搭載されているDefaultのフィルターでは、具体的な周波数が表示されないので、どの帯域が削られているか耳で判断する必要があり、このあたりは不便さを感じます。

モジュールで追加できるフィルターでは周波数が表示されます。

そのためフィルター上記の画像でも使用しているSpectrum AnalyzerプラグインSPAN Plusを使用して、Logicのテストオシレーターからノイズを流し、それをHY Filter4に通した結果が次の画像になります。

このことから、カットオフの11時くらいはざっくり550Hz付近ということになります。なぜ、周波数が明記されていないか少し疑問が残ります。

安定性

これらのプラグインはCPUパワーに依存する部分もあるかもしれませんが任意ですべてを呼び出すことが可能です。

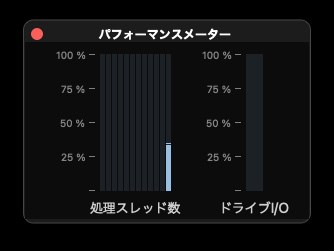

すべてのエフェクトを呼び出したときにCPU負荷は以下のようになります。

パッチングやステップシーケンサーを使用していないので純粋に呼び出しただけの負荷になります。

CPU負荷計測環境について

パソコン Macmini2018

CPU Corei7(i7-8700B)6コア HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS11.6.5Big sur

Audio/IF APOGEE Symphony Ensemble

バッファー 256

DAW LogicPro10.6.3

48kHz/24bit

再生ストレージ HDD

これだけのエフェクト呼び出してもCPU負荷は軽いというのはストレスなく使えるという点においても十分にHY Filter4のメリットです。

GUIの拡大も最大で200%まで調整可能でお使いの液晶モニターの中で最適化できます。

ただ、エフェクトは1度に1つしか使うことができません。

つまり、同じエフェクトを少しずつ効果を変えて使用するような使い方はできません。実際そのような使い方をする必要があるのかと言われるとそこまで必要性に駆られないというのが本音なので、どうしても同時使用をしたい場合は別スロットにHY Filter4を立ち上げて対処するのが良いと思われます。

プリセットがそれほど多くありません。プリセットを多様する人にとって、この数を適切と見るか少ないとみるかで評価がわかりそうな気がします。私はあまり多すぎても使い切れないので、プリセットの数については問題視していません。

CPUの負荷の軽さも理由なのか、DAWの動きが不安定になったり落ちてしまったことはまだありませんが、今度は使い方次第でどうなるのかわからない部分もあるのでと評価しました。

価格

| Stutter Edit 2 | ¥27,215 |

| Looperator | ¥16,274 |

| ShaperBox 2 Bundle | ¥13,540 |

| HY-Filter4 | ¥7,523→¥5,197 |

Stutter Edit2などはizotopeのバンドルセットで購入する機会があるためメーカー希望価格はあまり意味がありません。

また、それ以外のマルチエフェクトもセールなどで60%近く値下がりすることもあります。しかし、それでもHY-Filter4のメーカー希望価格は安いです。

購入のしやすさについては現状では公式サイトとpluginBoutiqueとADSRだけですが、これだけのプラグインは今度人気が出て日本の代理店でも販売すると思われます。

HY-Filter4解説動画

まとめ

| 音質 | |

| 機能性(オリジナル性) | |

| 操作性(使いやすさ) | |

| 安定性(CPU負荷) | |

| 価格(セールバリュー) | |

| 総合評価 |

独自の操作性でありながらもわかりやすく、オリジナリティあふれる音が作れるマルチエフェクトプラグインとして星4.3という結果になりました。個人的には高い評価になったように思います。

個人的にはGUIのカラーバリエーションを増やせたり、あとLoopratorのようにMIDI制御できるようになると、おそらく最強のマルチエフェクトプラグインになるように思いました。

テクノからダブ、EDM、もちろんポップスやデジロックなどにも使えるので「ここぞ!」というときに使えば楽曲のインパクトはかなりのものになるでしょう。