潰れすぎないコンプを探しているが良いのが見つからない。

そんなときには光学式コンプが有効!という話を聴いたことがあるかもしれません。

光学式コンプを使うことで潰れすぎずに前に出てくる便利なコンプです。その光学式コンプの代表と言われているのがLA-2Aですが、今回はその後継機種として出たUREI、LA-3AをエミュレートしたVST プラグイン、Opto-3Aを紹介します。

Opto-3Aを使うと、他の光学式とはまた違う圧縮感があり曲によってはかなりきれいにハマってくれます。

潰れてほしいけれど潰れすぎるのは嫌、そんな願望をOpto-3Aが叶えてくれます。

- ボーカルやストリングスに最適なコンプサウンドを得られる

- APOGEEのオーディオインターフェイスでDSPプラグインとして使用可能

- CPU負荷が低い

- インストールに煩わしさあり

APOGEE Opto-3A 概要

| メーカー | APOGEE |

| 製品名 | Opto-3A |

| 特徴 | 拡張されたHf強調機能 サイドチェーンHPフィルター ドライ/FXミックス ElementシリーズとEnsemble Thunderbolt I/Oの APOGEE Hardware DSPでプラグインを動作させることが可能 |

| システム | マック macOS10.13.6以降 VST、VST3、AU、AAX ウィンドウズ Windows10以降 VST、VST3、AAX |

| バージョン | 2.18(2022-04-15) |

| 認証方式 | PaceiLokアカウント–物理的なiLokは不要 |

| 容量 | 415MB※ |

| マニュアル | 英語版 |

| 価格 | メーカー価格¥13,714 |

| 備考 | 体験版あり 14日間動作 インストールが少しめんどくさい |

Opto-3Aとはオプト(光学式)コンプレッサーの定番TELETRONIX LA-2Aに続く定番コンプとして有名なUREI LA-3Aをモデリングしたエフェクトプラグインです。

TELETRONIX LA-2Aが真空管に対してUREI LA-3Aはトランジスターを使用しています。そのため音の傾向はソリッド、ボーカルだけではなく、エレキギターやアコースティックギターまで幅広く使える万能型のコンプになっています。

Opto=光学式とは、音声を電流に変換して電球やLEDなどを発光させ、それをフォトセルという受光体で検知すると抵抗が働くという仕組み。音が大きいほどパネルの光量が大きくなり、リダクションが深くなります。このような構造のため、一般的にアタックの反応速度が遅く、ぬるい感じのかかり方になりますが、それがナチュラルなコンプ感となるのです。

引用元:エンジニア直伝! クリエイターのためのコンプ使い分けテクニックより

APOGEE Opto-3A レビュー

Opto-3Aと比較するのはwavesのCLA-3Aにしました。他にもUREI 3Aをモデリングしいてるメーカーはありますが、リリースされてそれなりの年月が経っているため、新しい技術で作られてあ3Aとの比較も面白いと思ったのが理由です。

| 音質 | |

| 機能性(オリジナル性) | |

| 操作性(使いやすさ) | |

| 安定性(CPU負荷) | |

| 価格(セールバリュー) | |

| 総合評価 |

音質

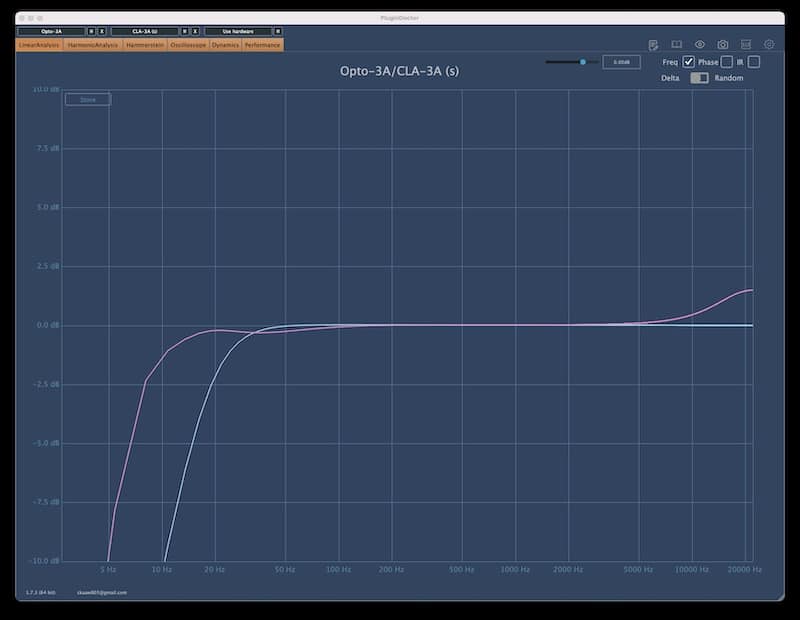

ピンクがCLA-3A、青はOpto-3Aです。wavesの方がローエンドの伸びがあり高域には少し強調されている感じがあります。

pluginDoctorでは少し大げさに見えるのでSPANのAnalyzerでも計測してみます。

こちらでも高域は若干CLA出ており、ローエンドもpluginDoctorと類似したものになっています。

ちなみにこの画像の設定は以下の通りです。

CLA-3A GAIN5 Peak Reduction5.24

Opto-3A GAIN4.8程度 Peak Reduction4

これでお互いGRが7dBとほぼ同じになります。音質の違いを確認するときに一番気をつけたいのは音量なので、その部分をシビアに捉えるとより音質の違いは微々たるものになりますが、僅かな違いを聞き取れる耳を養えます。

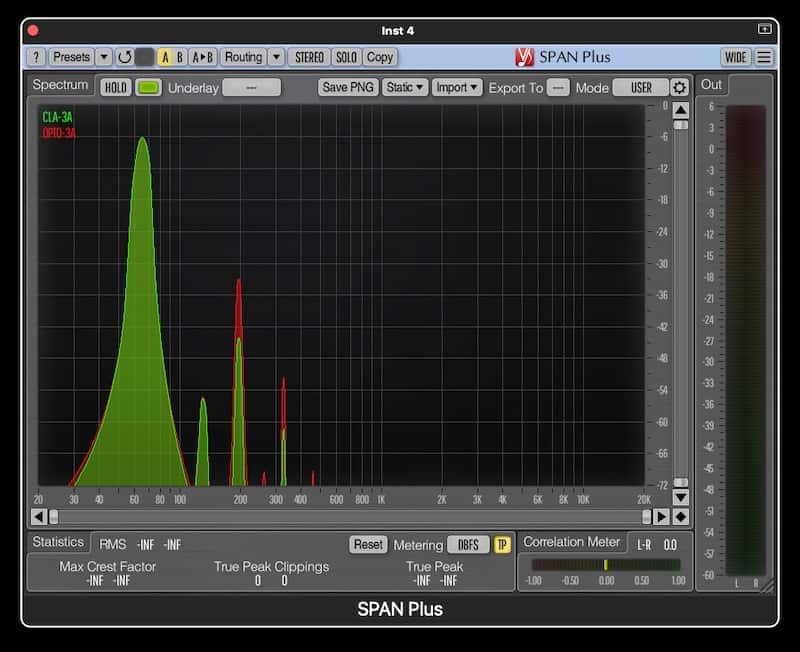

次の画像ではお互いのGR-10dBとしたときの両者の倍音の出方について調べたものです。

緑がCLA-A、赤がOpto-3Aになります。

Opto-3Aの方が倍音が出ています。 テストは65Hz付近のサイン波を使っているのですが、この倍音の出方はベースやキックには十分な音質的な変化が現れると考えられます。

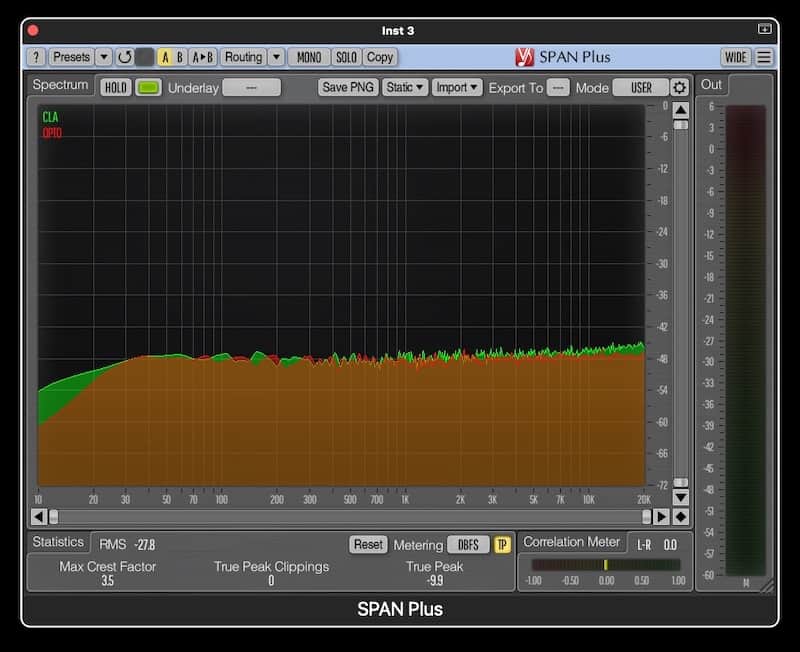

今度はホワイトノイズを使って調べてみました。緑がOpto-3A、赤がCLA-3Aです。

CLA-3Aの方がローエンドの伸びが大きく、高域も1dB程度大きく出ています。

両者の設定は次の画像のようになりました。これで両者のゲインリダクションがピーク時に7dBほどになります。

ホワイトノイズでは特定のピークがないためアタック部分の差ははっきりしない部分がありましたが、ドラムになるとピークへの反応が異なるため、ホワイトノイズで比較したときの設定と同じにしてもゲインリダクションが異なります。

この瞬間的なアタックをどう捉えるのかというところがコンプの面白さでもあるように思っています。

これらを踏まえながら実際音を聞きながら違いを確かめてきたいと思います。

ドラム比較

Opto-3AとCLA-3Aを聴き比べるとCLA-3Aの方がローエンドを多く高域が若干プッシュされたように感じたのはアナライザーの結果も同様です。

この結果だけを見て「広域が伸びているからCLA-3Aの方が音が良い」と見るのは早合点です。大切なのは、自分の用途にどちらの結果が望ましいか?という視点で判断する必要があります。

今回私は音の方向性として「ローエンドを抑えつつ高域は出過ぎることなくコンプレッションしたい」という音質を求めていました。

その用途で言えばwaves CLA-3AよりもOpoto-3Aの方が好ましい結果を得られるように思います。

次にギターのフレーズでチェックしてみます。

ギター比較 単音リフ

元のオーディオファイルがあまりダイナミクスがないので、わかりにくいかもしれませんが、両者ともGRは-10dBになるようにしています。かなり深くかけた状態です。

聴いた印象としてはCLA-3Aの方が若干深くコンプレッションしている印象があるので、音の明度が下がる印象があります。

距離感を変えたくない場合はOpto-3Aの方が使いやすいように思います。

ギター比較 カッティング

こちらもGR-10dBになるようにしています。CLA-3Aの方がコンプ感は強いのでやはり少し奥に行くイメージがありますが、opto-3Aは距離感はそれほど変わらず、音像の変化も小さいので、音の変化を最小限にとどめたい人はopto-3Aの方がイメージに合うように思います。

ベース比較

ベースはGRを-7dBに合わせています。

今までの比較でもわかりますがOpto-3Aの方が音像を壊さずにコンプレッションしている印象があります。それはベースに関しても同じように思います。

すべてのエフェクトプラグインに言えることは「どのようなサウンドを求めているか?」をある程度イメージしておくことで「そのプラグインが自分にとってあっているかそうでないか」をジャッジできます。

何事も「他の誰かの良い悪い」ではなく「自分にとっての使えるかどうか」という基準を持ち、それを常にアップグレードしていくと、安くても良いもの、高くても必要ないもの、を取捨選択できるようになります。

機能性

DSP機能について

APOGEEハードウェアのSymphony Desktop、Element Series、EnsembleThunderbolt duet 3オーディオインターフェイスの内蔵DSPを使うことでパソコンのCPUに負荷をかけず、ゼロレイテンシーでレコーディング時に使用(かけ取り)可能です。

DSPではOpto-3A 1つでおよそ15%のDSPを消費します。APOGEE FX Rackで同時に使えるのは6まで、Opto-3Aを6つ接続した場合、DSP負荷は51%になります(他のプラグインでは負荷はおそらく異なると予想されます)

ただ結論から言えば、Opto-3Aはそれほど高負荷なプラグインではないので、DAW上で使ってもそれほど問題はないと思います。

ただ今後は高負荷なリバーブプラグイン等が出てくれば、このDSP機能の価値は高まるように思います。

APOGEE Control2について

このAPOGEE Controlは優れたルーティングソフトなので、バッファ1024の状態でもボーカルにゼロレイテンシーでリバーブを使えたり、アンプシミュレーターもCPU負荷をかからずに使うことができるので、APOGEEのオーディオインターフェイスを使っている人(使いたいと思っている人)はこちらの動画が参考になると思います。

HF輪郭制御による調整可能な高周波強調について

サイドチェーンの高域特性を変更します。サイドチェインが

引用元:APOGEE FX Rack MANUALより

チェーンの高域がブーストされると、コンプレッサーのスレッショルドは高域に対してより敏感になります。

このため、この部分は低周波よりも圧縮されます。設定方法

HF ContourをCutに設定すると、逆に高音域が低音域よりも圧縮されます。

を表示します。

サイドチェーンを使う場合に効果を発揮します。サイドチェーンを使用していないときに使うとGRが-5dBほど深くなります。

opto-3Aの機能面においてDry-Wetのバランスを調整できるMixノブがあるのは近年のプラグインの特徴の1つです。

opto系は1176などのFETと比べるとそこまで潰れるわけではありませんが、それでも意図しない潰れ方をすることはあるでしょう(私の使い方が下手なだけかもしれませんが)そういうときには、コンプがかかった状態とdryの状態をうまく混ぜ合わせることで、使いやすいサウンドになることが多いのでMixノブはおすすめです。

インストール時の注意

プラグイン自体の機能性はさほど特化したものはありません。しかし、インストーラーには少し改善の余地が必要だと感じています。

その理由は、単体でインストールできないということです。

APOGEEのプラグインはAPOGEE FXという1つのインストーラーにまとめられています。それ自体は他のプラグインでもよくあることです。多くはカスタムという項目がありそこで任意のプラグインを選択するのですが、APOGEE FXにはそれがないため、いくつかのプラグインが勝手にインストールされてしまいます。

そしてまだ、ここまでなら多少「煩わしいなー」と思う程度ですが、APOGEEはiLok認証方式のため、使用していないプラグインが入っていると毎回DAW立ち上げ時にこのような認証確認画面が表示されます。

これはかなり煩わしいです、これはプラグインマネージャーで認証をオフにしても表示されます。対策としてはAUプラグインフォルダーの中から削除(一時的に別フォルダー)に避難させることで回避できますが、なぜ単体インストーラーを作らなかったのか疑問です。

操作性

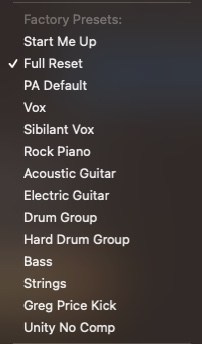

CLA-3AもOpto-3Aも基本的には他のコンプレッサー系のエフェクトプラグインと比較してもプリセットは少ないです。そもそも音作りの基本となるパラメーターは2つなので、それほどプリセットは必要ないのでしょう。

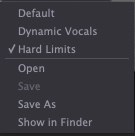

ただOpto-3AにはCLA-3AのようなA/B切り替えボタンがありません。APOGEE FXをインストールすると「APOGEE FX Rack」というプラグインが自動でインストールされます。

これはAPOGEE FXをすべて1つのウィンドウで管理できるプラグインですがこちらにはA/B比較ボタンがあります。できれば単体でも欲しかったところです。

またCLA-3Aはパラメーターを数値かできるのに対してOpto-3Aは数値表示できません。数値でコントロールしたい人にはちょっと気になるところかもしれません。

安定性

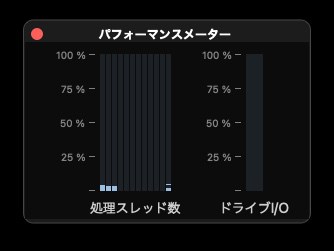

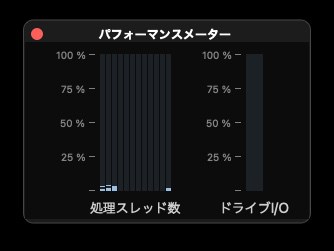

Opto-3AとCLA-3AのCPU負荷は次のとおりになります。

負荷に関してはそれほど変わらない印象ですが、若干Opto-3Aの方が軽い感じもします。

CPU負荷計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Corei7(i7-8700B)6コア HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS11.6.5Big sur

Audio/IF APOGEE Symphony Ensemble

バッファー 256

DAW LogicPro10.7.3

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

価格

| waves CLA-3A | メディア・インテグレーション | ¥33,000→ ¥3,960 |

| APOGEE Opto-3A | Plugin Boutique | ¥13,770 |

| OverLoud Comp LA | 楽天 | ¥18,700 |

| Black Rooster Audio BLA-3A | 公式サイト | ¥4,033 |

価格面だけを見れば割高な印象があります。ただどのUREI-3Aモデリングプラグインも一長一短があります。そのどの機能や音質面に注目してそれに見合った価格を出すかというのは明確な目的があってこそになります。

Opto-3AとCLA-3と比較したときに音像感やコンプレッション感はOpto-3Aの方が好みでしたし、何よりも自分が予め求めていたものと一致します。

また、現在私が使っているオーディオインターフェイスはAPOGEEのensembleでありDSP機能を使えるメリットはかなり大きいです。

APOGEE Opto-3A 関連動画

まとめ

| 音質 | |

| 機能性(オリジナル性) | |

| 操作性(使いやすさ) | |

| 安定性(CPU負荷) | |

| 価格(セールバリュー) | |

| 総合評価 |

質に関しては、さすがAPOGEEブランドといったところであり音像が見えるコンプレッションには好印象です。機能面においての評価はAPOGEEのオーディオインターフェイスを使っているかどうかが評価の分かれ目になるでしょう。

音質的にはかなりクリアな印象を受けるので1つ1つの音の明瞭度を保ちたい人には良き相棒になってくれると思います。