DTMでの音作りとミックスにおいて、コンプレッサーとトランジェントの理解と適用は極めて重要です。

この記事では、コンプレッションが音量のピークを制御しダイナミックレンジを均一化するのに対し、トランジェント処理が音のアタック部分、つまり音色の輪郭を明確にする方法を解説しています。

適切なコンプレッサーの選択とトランジェントシェイパーの使用は、ドラムのパンチやギターの明瞭さを高め、トラック全体のクオリティを向上させます。この記事を読むことで、コンプとトランジェントの目的、操作方法、そして音楽制作におけるそれらの効果的な使い分けを理解し、より洗練されたサウンドマスタリングへの道を開くことができます。

コンプとは?

小さい音を大きくして大きい音を小さくすることで「音量差」ダイナミックレンジを圧縮することです。

「コンプの種類によって色付けがあってそれが音作りやミックスに役立つ」という視点は二次的な役目であって。大切なのは圧縮でありダイナミックレンジの均一化です。

コンプレッサーで音を圧縮する理由

では、なぜダイナミックレンジを均一化する必要があるのか?これは、小さい音と大きい音の差を少なくすることで聞こえやすくするためです。といってもこれは近年の商業音楽の話であってクラシックなどではコンプレッサーによるダイナミックレンジの圧縮はポップスなどと比べるとほとんど行いません。

なぜなら、クラシックはダイナミックレンジ自体も表現の一種だからです。小さい音からいきなり大きな音に変わる(ピアニシモからフォルテシモなど)。これを圧縮してしまったら表現方法を壊していることになります。

デジタル世界(DAWなど)では0dBを超えてしまうと音が割れてしまいます。

ミキサーの表示でレッドゾーンになっている状態です。

聞いた感じでは割れていないように聞こえる人もいるかもしれませんがデータ上では割れている(クリッピングしている)状態です

しかし音は大きい方が迫力があります。なので「いかに音を割らずに音を大きくできるか」という問いに対して、コンプを使うとでその問題をクリアできるというわけです。ざっくりいうと音のアタック部分が一番音量が大きくなるので、

それをコンプで潰してやることで小さい音との音量差をなくします。

こうすると音は小さくなりますが、その小さくなったぶんを音量を上げてやれば小さい音も大きくなります。これが音圧があがると表現されています。

トランジェントとは?

「音のアタック」という意味合いで使われていますが、コンプのアタックではありません。というのも例えば、パーカッションのアタック音は目立ちますが、ストリングスで優しく弾いた音に対して「アタック音がある」とはいいません。

コンプやシンセにもアタックという概念がありますが、それは時間的な音の変化を指すものであってトランジェントの「アタック」は音の立ち上がり瞬間そのものを示します。それ故に「トランジェントとは音の輪郭」と言った言われ方をします。

ギターやベースのピッキングの音

スネアドラムを叩いたときのアタック音

ピアノを弾いたときの打鍵音

一般的には「強く弾いたときのアタック音」の解釈が多いですが、何でもアタック音=トランジェントにしてしまうと、音色の演奏のダイナミクスの意味がなくなってしまうように思います。

コンプとトランジェントの使い分け(目的)

コンプはスレッショルドを超えた音に対しての時間的な音の変化を扱うのに対してトランジェントはアタックの一瞬を捉えその部分を調整することあります。

つまりコンプのように音量差をなくして音圧を上げるのではなく音の輪郭のみを加工することが目的です。出過ぎたアタックを調整する逆にうまく収録されなかったアタックを強調する

トランジェントは言ってしまえば収録時のマイクの距離を調整するプラグインという見方もできます。

音は近くで聞こえると輪郭がはっきりしますが、距離が離れるつれて輪郭が聞こにくくなります。これはトランジェントが感じ取れなくなるからです。

このことから音の距離感を調整する用途でもトランジェントを使うケースがあります。コンプの場合は音が発音してからの時間的変化を調整するということを先程お話しました。

コンプのアタックでも当然「トランジェント」的な調整は可能ですが、あくまでコンプがかかることを目的としたパラメータなので、「トランジェントよりおおざっぱでざっくりとしたアタック感の調整」になってしまいます。

また過度なコンプレッションで失ってしまったトランジェントはトランジェントプラグインを使っても修復することはできません。

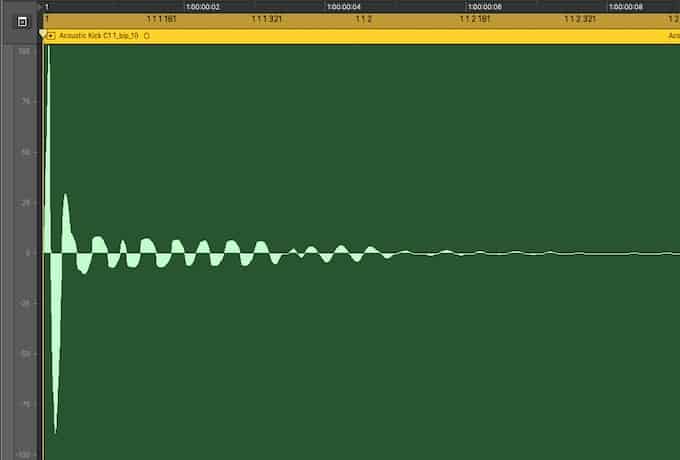

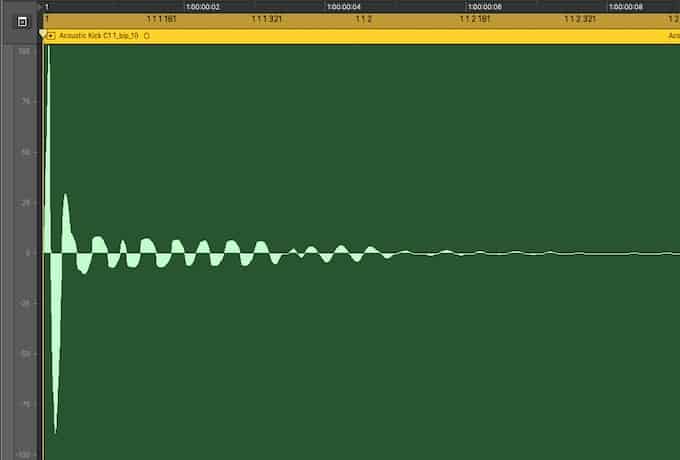

これはキックの画像です。トランジェントとして認識できるアタック音は最初0.1秒付近です。

その0.1秒付近の拡大です。

余談ですが1秒って一瞬のように思いますがDTMの世界では1秒以下をいかにコントロールするかの世界になります。

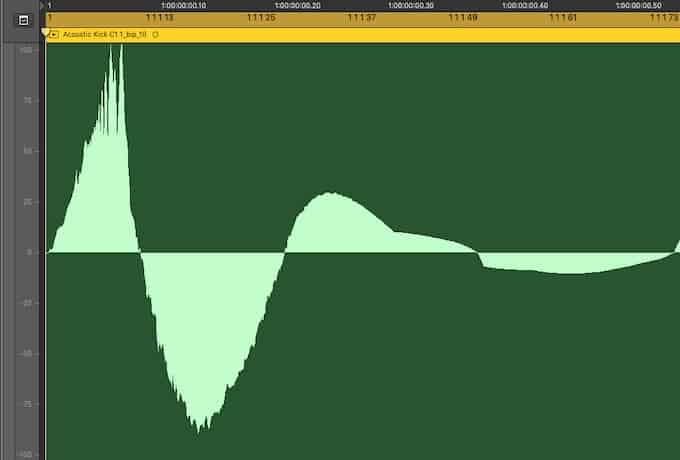

音楽の世界ではその0.1秒は余裕で体感できる世界です。これをトランジェントプラグインで処理すると次のようになります。使っているのはLogicのEnveloperというプラグインです。

0.1秒付近のトランジェントをわかりやすく変化させるために100msの音量だけをカットする設定にしました。

見比べてみるとトランジェント以外にはほとんど影響がありません。

コンプでこれをしようとするとスレッショルド、アタック、レシオ、リリースのパラメータが関わりあってくるので

トランジェントのようにはいきません。

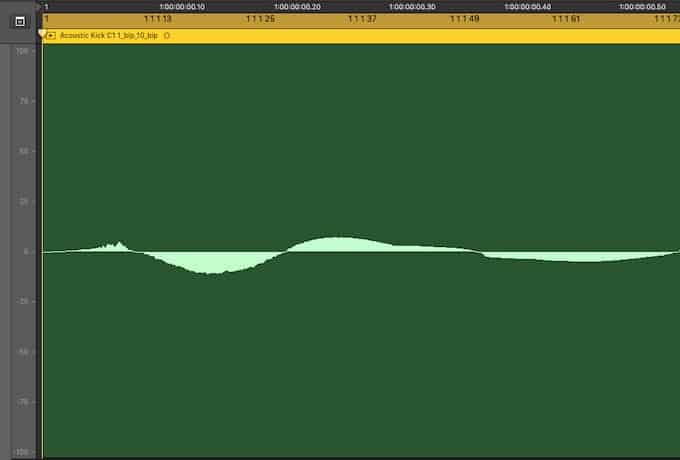

ちなみにコンプで潰しすぎたトランジェントであるアタック感は本来ならもう戻りませんが、

トランジェントプラグイン(Enbeloper)をを使うことである程度は戻せたりもします。

これはEnveloperを3段掛けにして単にリリースだけ調整しただけですが、多少元のトランジェントに近づけます。やろうと思えば、オートメーションで自力でボリューム調整をかけばこれと似たようなことはできますがかなりの手間です。

しかしコンプの荒々しさを残しつつも、トランジェントを強調したことでかなり太いキックの音に仕上がりました。こういう音の作り方もありかもしれませんね。

このように楽器特有のアタックのみを処理したいのであればコンプよりトランジェントの方がより効果的と言えます。

トランジェント使うポイント

レコーディング時のマイクの距離感を調整する使い方は生楽器だけではなく、シンセなども同じことが言えます。音色特有のトランジェントを過度に調整することで

迫力のある音を作ることが可能ですが、使用しすぎるとすべてが前面に押し出されてくることになり音の立体感が失われ、全体的に平面的なサウンドになるので注意が必要です。

トランジェントプラグインの紹介

Studio Oneを除くほとんどのDAWにトランジェントプラグインは付属しています。

それ以外で

Oxford TransMod

Boz DigitalからTransgressor 1がバージョンアップして2になりました。

個人的にはsoft tube Transient Shaperは効果がわかりやすいので、トランジェント初心者の人でも馴染みやすいと思います。

まとめ

トランジェントはざっくり言ってしまうと単なる音の輪郭部分に特化したボリューム調整とも言えます、楽器特有であるアタック(トランジェント)を変更することでコンプらしさを出さずにクリーンな音圧調整をすることもできます。

コンプとトランジェントどちらが良いかはその使用目的にもよりますが、トランジェントはあくまで「音色の輪郭調整」が目的使うことがよいでしょう。