超低域が大好きなUG(@96bit_music )です。

よほどのプロスペック出ない限りモニタースピーカー低域の再生には限界があります。近年の音楽コンテンツでは人間の可聴範囲の限界である20Hz付近まで鳴らしているものも多く、聞き手もそうですが、制作する側もサブウーファーを使用するメリットは大きいです。

サブウーファーは多くありますが。コスパとスペックのバランスが取れている製品は少ないです。今回は紹介するサブウーファーFluid Audio FC10Sはその少ないうちの一つです。

この価格帯ではかなり優秀なスペックと音質を誇ってはいますが、あまり知られていないため評価がわからないという人も多いでしょう。そこで今回は今回はFluid Audio FC10Sの音質や機能性などを含め詳しくレビューしながら、個人的にライバル機と思われるPresonus T10との比較も行いました。

Fluid Audio FC10S 概要

| メーカー | Fluid Audio |

| 製品名 | FC10S |

| 特徴 | 20Hz – 200Hzの再生周波数帯域 ウーファースタンバイフットスイッチ 楽曲に応じて変更可能なEQモード 外部電源等のハムノイズを抑制可能なグランドリフトスイッチ搭載 モニタースピーカーと組合せやすいバランス入出力搭載 |

| スペック | クロスオーバー周波数 50Hz – 200Hz(メインモニター) アンプタイプ D級 定格出力 200W(最大定格) S/N比 100dB(Typical A-weghted) ドライバー 10インチ複合曲面コーン耐熱ボイスコイルおよび ラバーサラウンド仕様 キャビネット ラミネートMDF(中密度繊維板) 入力インピーダンス バランス接続:20kΩ アンバランス接続:10kΩ 入力端子 XLR(2系統ステレオ、バランス) TRS(2系統ステレオ、バランス、アンバランス) RCA(2系統ステレオ、アンバランス) 出力端子 XLR(2系統ステレオ、バランス) TRS(2系統ステレオ、バランス、アンバランス) 制御 ボリュームつまみ、位相調整つまみ、クロスオーバー (ローパス)周波数調整つまみ、Flat/Puchyベースセレクトスイッチ、 グランドリフトスイッチ、スタンバイフットスイッチ端子 電源入力 100V~230V(50/60Hz) 幅 (W) 385.5mm 奥行 (D) 320mm 高さ (H) 385.5mm 質量 12.4kg |

| 価格 | ¥49,280(メーカー価格) |

「Fluid Audio」は、数多くのスピーカーの開発に携わった経験を持つKevin Zuccaro氏によって2010年に設立された新進のスピーカー・ブランドです。基本に忠実なスピーカー設計を行い、ピュアなサウンドを再生するためのスピーカーコーンやツイーター、エンクロージャー(筐体部)の音響特性へのこだわりなど、その品質の高さと手頃な価格で評価を高めています。

引用元:「Fluid Audio」ブランドのモニター・スピーカー輸入販売を開始より

ナチュラルな音質でヨーロッパ方面では人気を誇るFluid Audio(フルイド・オーディオ)が作った。コストパフォーマンスに優れたサブウーファーそれがFluid Audio FC10Sです。

Fluid Audio FC10Sの最大の魅力は同価格帯の中ではトップクラスの周波数再生帯域ですlその範囲は人間の可聴範囲の限界である20Hzまで再生できます。

通常のモニタースピーカー等では50Hzは感じる帯域などという表現を使いますが、Fluid Audio FC10Sで20Hzの世界には見たこともない広大な低域の世界が広がっており、今まで感じたことのない感動をもたらしてくれます。

付属品は電源ケーブル、変換コネクタ、フットスイッチ、マニュアルになります。

底面にはゴム足が4つ、このあたりはチューニングによって取り外した方がよいと感じる人もいるかもしれません。

重量は12.4kgと絶妙な重さで、セッティング時に腰への負担も少ないです。

Fluid Audio FC10S レビュー

音質

4.5

10インチのウーファーとD級アンプによる深みのある低音とパワー感

D級アンプは、出力が大きく発熱量も少ないのが特徴です。そのためサブウーファーなどにも最適と言われています。

D級アンプはA/AB級アンプと比べると音質面が…という声もありますが、サブウーファーの場合はパワー感の方が重視される傾向なのでD級アンプを採用したのでは?と考えています。

音楽を再生してわかるのはとにかく、クリアで重みのある超低域です。低域はスピーカーのサイズに比例しますが、FC10Sでは10インチ(203mm)のドライバーを採用しているため低域に余裕があります。

近年のEDMや音楽コンテンツなどは50Hz以下を使ったシンセベースやドラムのキックサウンドがありFC10Sではそれらを余すことなく再生してくれます。

低域で問題視されるのは音の速度感ですが、FC10Sでは価格に見合った低域の速度感があるので、テンポの早いダンス系でもそのグルーヴを損ないません。

D級アンプだから音が悪いというわけでないんですね!

FC10Sの低域の音質は問題ないレベルだよ

では具体的にFC10Sはどのような音なのか?

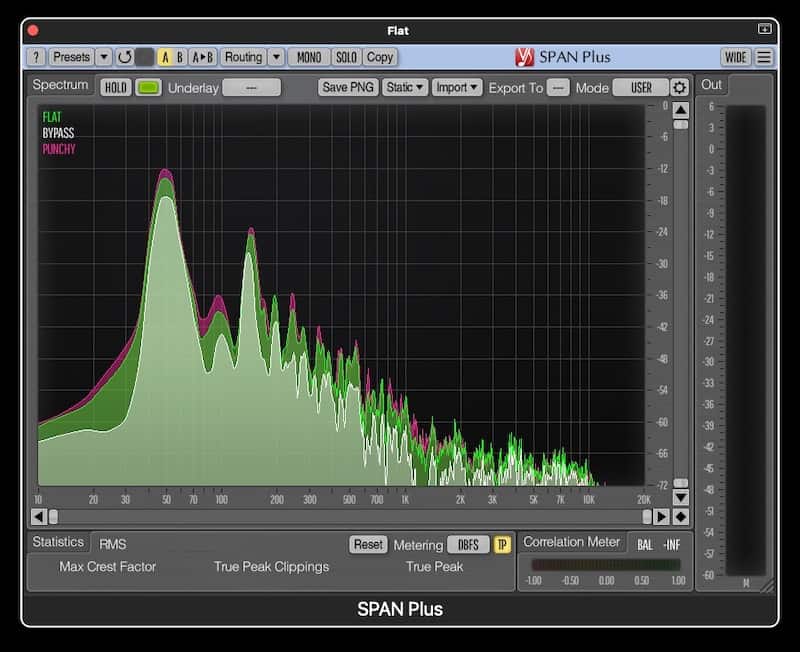

次のキックはDAW上で鳴らしてバウンスして書き出したものです。

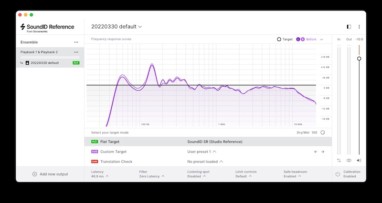

これをFC10Sを使って再生し、Sonarworks SoundID Referenceで使った計測用のマイクで録音してみたものが次のものになります。

最初の2小節はバイパス、次にFLAT、そしてPuncyという設定です。音量差にご注意ください。

この方法は最適な方法ではありませんが、低域の雰囲気だけでも味わえると思います。

スペクトラムで表示すると、次のようになります。白がBypass、緑がFlat、赤がPunchyです。

メインで使用しているスピーカーはADAM Audio A7Xになります。

サブウーファーを使うことで、今まで聴こえない「迫力がない」と思っていたキックやベースがじつはしっかりとなっていたということがわかり音の処理も変わってきますし、音の余韻や、高域の聴こえ方も変わってくるので、

低域の確認用ツールとしてサブウーファーはあると便利であることに間違いありません。

機能性

4

入出力が豊富!!

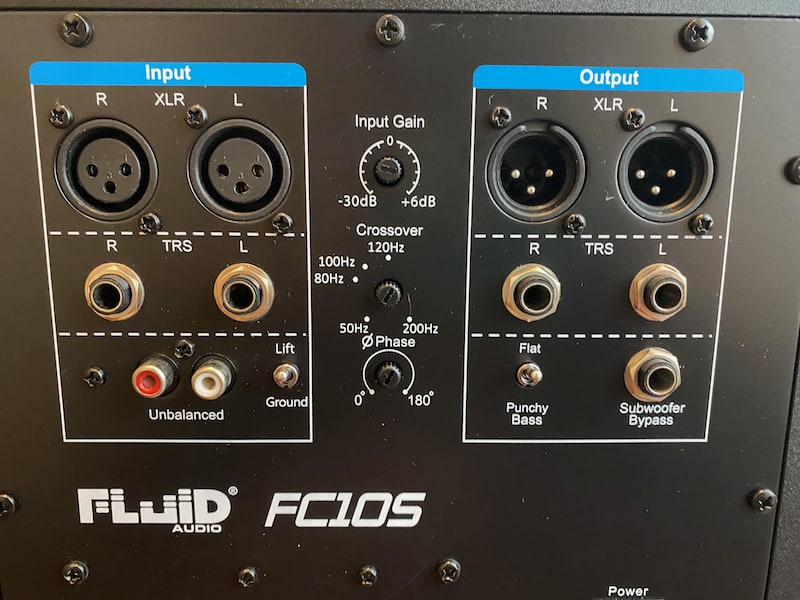

| 入力 | XLR(2系統ステレオ、バランス) TRS(2系統ステレオ、バランス、アンバランス) RCA(2系統ステレオ、アンバランス) |

| 出力 | XLR(2系統ステレオ、バランス) TRS(2系統ステレオ、バランス、アンバランス) |

入力に関してはXLR、TRS,RCAがあるので入力端子で困ることはありません。さらに出力もXLRとTRSを装備しているので、モニタースピーカーへの出力もバッチリです。

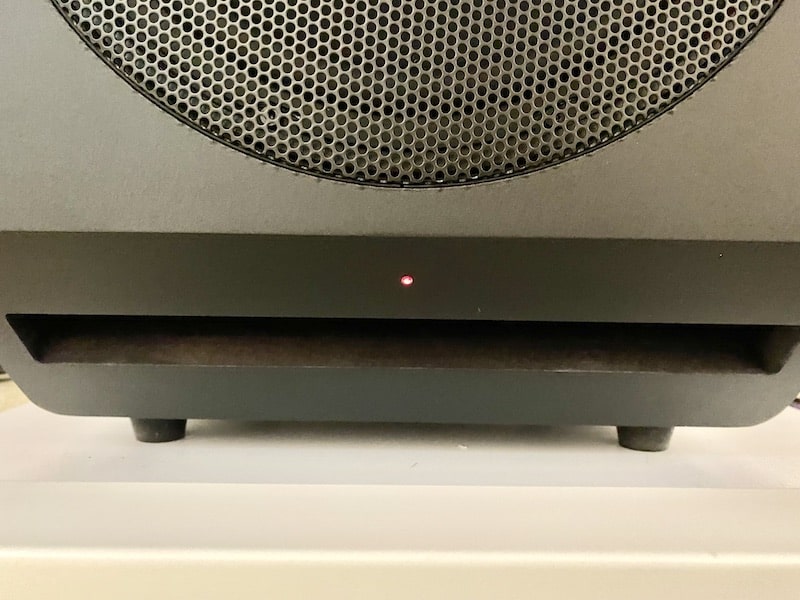

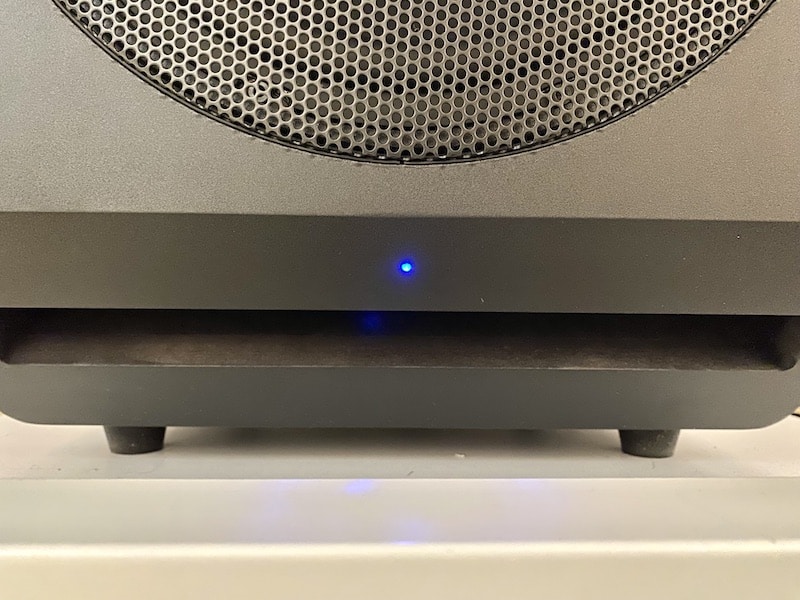

スタンバイ機能は好みが分かれる

スタンバイモードはしばらく音声が来ないとオフになる機能です。電力消費のための機能ですが、音声が入ってしばらくしてオートスタンバイモードが解除されるので音量差に少し驚きます。

メーカーの中にはオートスタンバイ機能のON/FFスイッチが搭載されているものもありますが、FC10Sにはそのようなスイッチはありません。

ウーファーの中には入力されるボリュームが小さいと勝手にスタンバイモードになるという話もききますが、私の使い方(インプットは9時くらいの設定)の範囲でiTunesを最小ボリュームで音楽を20分程度再生してもそのようなことは起きませんでした。

それよりボリュームを絞ってもしっかりとした低域を鳴らしてくれるので、小音量でも迫力のある音楽を楽しめます。

Flat/PunchBassyスイッチでさらに迫力のある低域を作り出す

FC10Sにはダンスミュージックや低域に特徴のある音楽やコンテンツをより楽しめるようにFlat/Punchyスイッチがあります。FlatではOFFの状態でPuncyにすればONになります。

この低域の出方は好みによるところもありますが、リスニングという点においては心地よく迫力のある低域を楽しめます。しかし、DTM等やミキシングで使う場合は過剰な低域を作り上げてしまう場合があるので、そのような使い方をする場合はFlatの方がよいかもしれません。

操作性

3.5

クリエイティブなデザインには少し注意が必要

FC10Sの底面あたりは少し切り取られたような形になっています。

そのため、前方に手をつくとFC10Sがひっくり返る可能性があります。(私も不意に手をついた瞬間にグラっとして驚きました)おしゃれなデザインではありますが。小さな子供がいる場合予測不能な行動の先における懸念材料になってしまいました。

フット・スイッチのケーブルが足りない人がいるかも

サブウーファーをバイパスできるフット・スイッチがあります。これは使ってみると思っている以上に便利です。しかし、長さがおよそになりますが160cm程度なので、リスニングポイントの位置によってはケーブルが足りない可能性があります。

ただDTM等でウーファーを使う場合はそれほど離して使う必要ないので基本的には問題のない長さです。

価格

4.5

メーカー価格¥49,280

20Hzまで再生できるサブウーファーはいくつかありますが、10万以下のものは少なく、5万を切っているものはさらに限られます。またサブウーファーの多くはリスニング用のものが多く、スタジオモニターとしてリリースされているものはFluid Audio を除くとPreSonus Temblor T10のみになります。

| Fluid Audio FC10S  | PreSonus Temblor T10  | YAMAHA NS-SW500(B)  | YAMAHA NS-SW300  | Bowers & Wilkins ASW610/MB | YAMAHA NS-SW700 BP  | FOSTEX CW200D  | |

| 周波数帯域 | 20~200Hz | 20Hz〜150Hz | 20Hz~160Hz | 20Hz~160Hz | 20Hz~25/140Hz可変 | 20Hz~160Hz | 20Hz~220Hz |

| アンプタイプ | D級 | AB級 | A-YSTⅡ | A-YSTⅡ | D級 | A-YSTⅡ | 記載なし |

| ¥49,280 | ¥61,600 | ¥49,300 | ¥49,800 | ¥92,565 | ¥74,500 | ¥82,170 |

実際のところ30Hzと20Hzまで再生できるサブウーファーは誰が聞いてもその違いがわかるのか?と言われたら、比較するとわかると思います。FC10Sで23Hzのサイン波は聞き取れましたし20Hzにしてもスピーカーに耳を近づければその振動を感知できました。

しかし、だからといって30Hzのサブウーファーがだめなのかと言われたらそうではありません。使っているアンプやパーツなどによって30Hzであっても20Hzを凌駕できるサブウーファーはあるでしょう。

なので、スペックの数値だけを追いかけるのはあまりオススメできません、あくまで参考の一つにするべきポイントでしかありません。

しかしそれらを踏まえたとしてもFC10Sはコストパフォーマンスに優れた製品であることは間違いないと思います。

Fluid Audioというメーカーに馴染みがなくても、天下のローランドが販売元になっているという点はブランド力としても申し分ないと思っています。

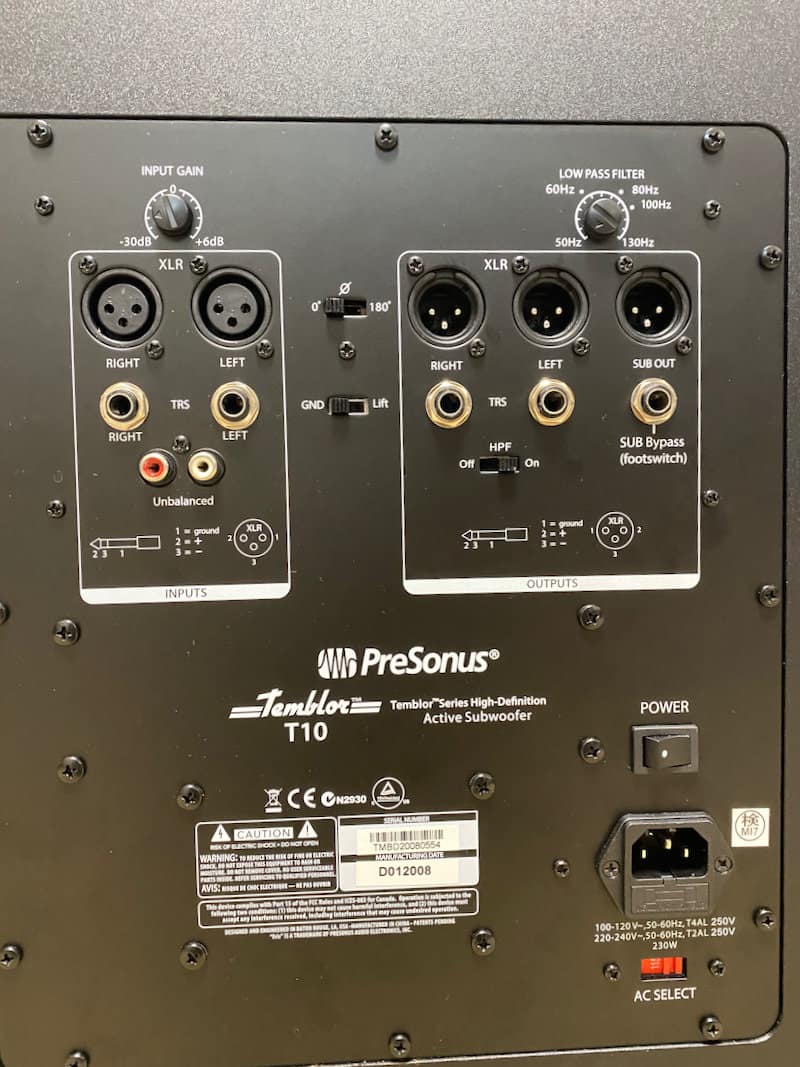

Presonus T10との比較

Fluid Audio FC10S | Presonus T10 | |

| 価格 | ¥49,280 | ¥61,600 |

| アンプ | D級 | AB級 |

| 形式 | サブウーファー | サブウーファー |

| ドライバー | 10インチ コンポジット ペーパーコーンドライバー | 10” ガラスコンポジット、 フロント・ファイヤリング |

| 周波数特性 | 20~200Hz | 20Hz~200Hz |

| ローパスフィルター | 50Hz – 200Hz | 50~130Hz |

| 定格出力 | 200W | 230W |

| S/N 比 | 100dB(Typical A-weghted) | >98dB(A特性) |

| 筐体 | ラミネートMDF | MDFビニールラミネート加工 |

| 重量 | 12.4kg | 17.9kg |

| 電源入力 | 100-120V, 220-230V (50/60Hz) | 100-120V 220-240V (50/60Hz) |

| 同梱物 | スタンバイフットスイッチ用ペダル | スタンバイフットスイッチ用ペダル |

| 備考 | ボリュームつまみ、位相調整つまみ、 クロスオーバー(ローパス) 周波数調整つまみ、Flat/Puchyベースセレクトスイッチ、 グランドリフトスイッチ、スタンバイフットスイッチ端子 | ボリュームつまみ、極性スイッチ:0° または 180° ローパス・フィルター・コントロール: グラウンドリフト・スイッチ:グラウンドリフト・スイッチ パイパス・フィルター・スイッチ:オン/オフ バイパス・フットスイッチ :オン/オフ |

両機種のスペックは近寄った部分が多数あるため個人的には後発であるFluid Audio FC10SはPresonus T10の対抗馬的なポジションの機種であると考えています。

アンプタイプがPresonus T10がAB級、Fluid Audio FC10SがD級というところで音質面を懸念する人がいるかもしれませんが、そこまで気にする必要ないように思う音質差です。

ただ、Fluid Audio FC10Sの方が5kgほど軽量のためか、持ち運びやセッティングは楽でしたが、軽量故に若干個体の振動による音質への影響はあるように思いました。ただそういう場合は鉄アレイ等で調整することで調整可能です。

フットペダルのスイッチタイプが異なるのとケーブルの長さが異なります。このあたりは差別化なのかコストカットに貢献できるポイントなのかはわかりかねますが、操作性としてはそこまで変わりません。

Presonus T10はXLRでの接続や2台のサブウーファーでのシステム構築したい場合はT10を選択する方がよいでしょう。

これらを踏まえると、Presonus T10の¥61,600と比較してFluid Audio FC10Sの¥49,280という価格はコストパフォーマンスが良いように思います。

まとめ

音質は数十万円クラスのものと比較すると見劣りする部分もありますが、Fluid Audio FC10Sはしっかりとパワー感あふれる低域を十分に聞かせてくれますし、小さな音でも迫力のある低域を楽しめます。

デザイン上に感じる不安定さも気をつけていれば問題はありませんし、オートスタンバイモードもなれてしまえば良いだけかもしれません。

使用しているモニタースピーカーであるADAM A7Xは42Hzまで低域が出せるので正直なところサブウーファーは必要なタイプではありません。しかし、あるのとないのとではまったく違います。とくにサブウーファーを使うことでメインスピーカーには音の余裕が生まれ、音にスムーズさが生まれたように思いました。

A7Xクラスでその感動なので、5万〜6万クラスのスピーカーに低域を補う形でサブウーファーを導入しても十分な恩恵を受けれます。

まだあまり知られていないFC10Sはそこまで評価されていませんが、制作用ファーストサブウーファー入門機やイベント等でのサブウーファーとしても強くおすすめできるように思います。

低域をもっと感じたい!低域の解像度を上げたいという人は購入検討してみるのも良いですよ!