打ち込みの重要要素としてベロシティがありますが、意味もなく数値を変更しても効果はありません。実は音源によってベロシティの数値は適切に変更する必要があります。この記事では「音源によってベロシティがどのように異なるのか」について詳しく解説しています。

ソフトシンセ音作りで覚えたいベロシティ設定方法はこちらの記事にまとめました。

「ベロシティを細かく打ち込む」=「クオリティの高い打ち込み」というイメージと思っていませんか?

その考え方は半分正解ですが半分は間違いです。なぜならそれが本当に効果があるのか?そもそもベロシティの意味を理解していないと「クオリティの高い打ち込みにはなりません」しかし多くの人は「みんながそうしているからそうしている」という理由で打ち込みをしています。

過去の私がそうでした。とりあえずハイハットのように連続する音の場合は100 50 80 50という強弱中弱というベロシティを目安に打ち込んでいました。

たしかに悪い結果がでるわけではありませんが、クオリティが高いのものなったかというと、そうではありませんでした。なぜなら、音源にあったベロシティではないからです。今回の記事に書いてあることを理解できれば、ベロシティ盲目進行から抜け出すことができます。

ベロシティとは

一般的にmidiの世界でも強弱として認識されていますが、音色によって音量変化になっていることが多いです。本来はベロシティによって変化するのは音量もそうですが、もっといえば音色を変化させる倍音です。本来ならば、ベロシティ127の音とベロシティ64の音は別物なければいけません。

例えばハイハットの音源では強く叩くとより金属的な音になり倍音を発生します。逆に弱く叩くと倍音を多く含まない暗い音になります。しかし音源によっては1番強い状態で叩いたハイハットがデフォルトになり強弱をつけるベロシティを変化させても音色が変わるのではなく音量が変わるだけということになっていました。

思い切り強く叩いたハイハットの音色のままボリュームが下がるという現実的ではない変化がおきます。これがでは機械的な打ち込みになりクオリティの高い打ち込みは出来ません。

ベロシティの目安とは?

ベロシティに関しては一応の目安が企画として決められています。

ベロシティとは音の強さ(楽器で例えれば指などで1本の弦や鍵盤を弾く速さによって変化する音の強弱(強弱法))のことである。

1 – 127までありmp(メゾピアノ)が64となり、127が最も強い。

wikiより

これだけではかなりアバウトなので、もう少し細かく見ると

PPP ピアノ・ピアニッシモ ベロシティ16

PP ピアニッシモ ベロシティ32

P ピアノ ベロシティ48

mp メゾピアノ ベロシティ64

mf メゾフォルテ ベロシティ80

f フォルテ ベロシティ96

ff フォルテッシモ ベロシティ112

fff フォルテ フォルティッシモ ベロシティ127

こんな形で規格が存在しています。しかし、これが落とし穴です。

そもそも生楽器は楽器のコンディションや状態や大きさによって音は全然違います。同じピアノという楽器でも作られたばかりのピアノと100年以上たったピアノの音ではこの数値通りにはなりません。先程の例のハイハットでもハイハットの大きさが違えば当然音色が違います。吹奏楽器ではその違いはとくに顕著です。それをベロシティの数値を目安を盲目的に見てしまうと、楽器本来の特性を活かすことができなくなってしまいます。目安はあくまで目安です。

まずは音色を知る

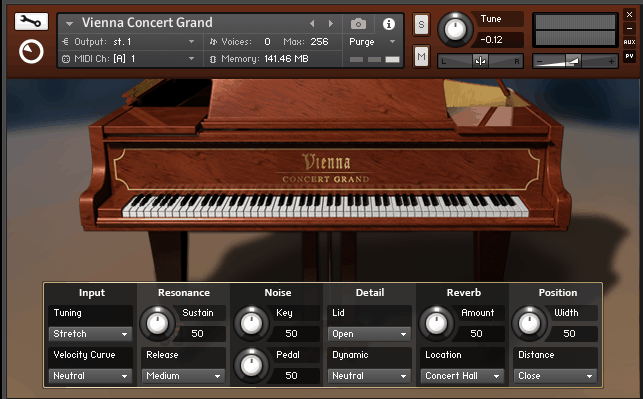

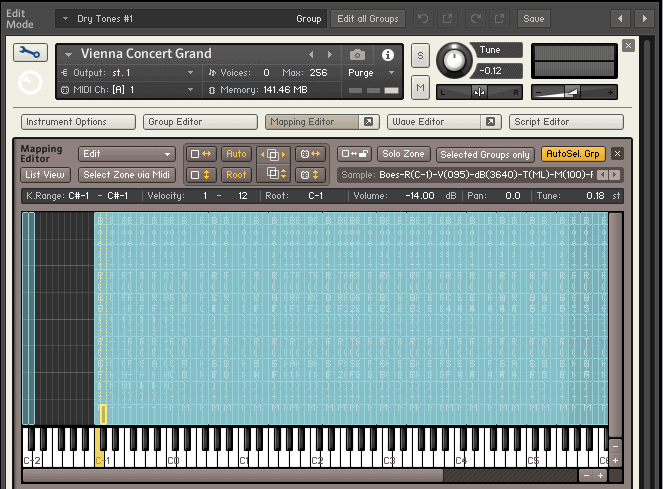

例えばKontactに搭載されているピアノ音源を見てみます。こちらのピアノ音源の消費メモリは141.46MB

ベロシティによる音色マッピングは

12段階ずつで10この音色マッピングされています。一つの鍵盤に強弱の違う音色が10音色あるということです。さて、この時点でベロシティの目安数値とは異なりますね。

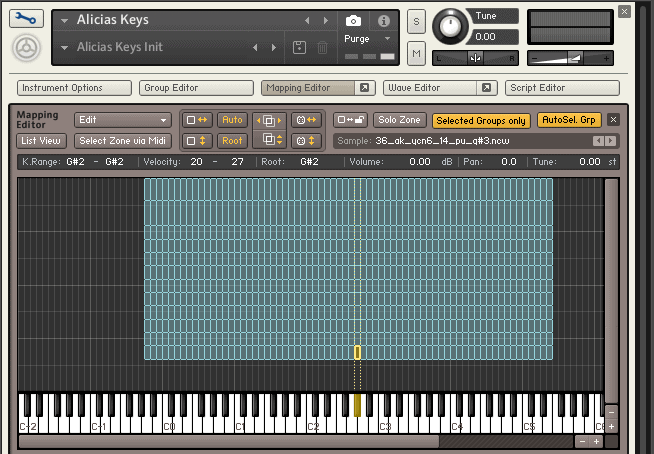

もう一つ、Aliclas Keysは193MB音色マッピングは

7段階で12の音初がマッピングされています。当然こちらの方が細かいので消費メモリは増えます。

音の変化とは?

- 強弱によって音色に違いがでる。

- 発音した瞬間から音が小さくなっていく

- 小さくなるにつれて音が暗くなっていく

これが一番音色の時間変化としてオーソドックなものです。

管弦楽器の場合は発音の持続時間をある程度奏者でコントロールできますが、それでも持続行為をやめればすべての音の変化は上記のようになります。

つまり、この音色の変化をVAソフトシンセで再現できれば有機的な音色を作れます。

音色変化におけるベロシティの考え方

音を強弱でコントロールするパラメーターのことをベロシティといいます。ピアノで言うところのp(ピアノ)f(フォルテ)と言った強弱のことです。弱く弾くと音が小さくなり、強く弾くと音が大きくなるため、自然な音色をシンセサイザーで作る場合ベロシティで音量のコントロールをするのではなく、強弱における音色の変化を再現することを考えます。

音には3つの要素があります

- 音量(アンプリファイア、ボリューム)

- 音程(ピッチ)

- 音色(フィルター、音の明るさ、暗さ)

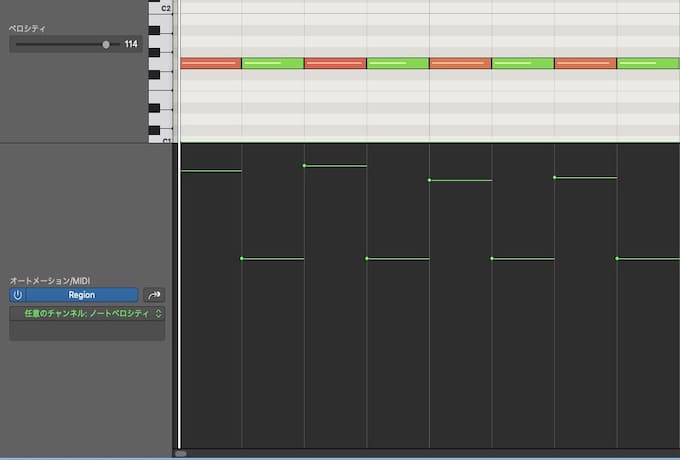

生楽器の場合、発音してからこれら3つの要素が複雑に絡み合い音の性質が変化します。しかしもっともわかりやすいのが、ベロシティの違いによっての倍音の出方です。モデリングピアノ音源のPianoteqを使ってベロシティ127(赤)とベロシティ30(緑)のC3の音をアナライザーでどういう変化があるか見てみましょう。

ベロシティ127の方が多くの倍音を発生させています。

ではシンセサイザーの場合はどうなるのかを比較してみます。

ピアノと同じく赤がベロシティ127、青がベロシティ30です。音量差は発生していますが、それをソフトシンセ側で補正してやるとほとんど同じ音になります。つまりベロシティのパラメーターが音量だけになっていると生楽器のような音色変化は得られません。(使うソフトシンセによって若干変わりますが、オシレーターの音量をベロシティでコントロールできるものであれば似たような結果になります。)

リアルな音色の変化をつけるためのベロシティの設定

シンセがシンセらしく聞こえてしまう原因の一つは、この音量と音色の変化が一定であるからです。そこでシンセサウンドをより生楽器らしく聴かせるための方法がベロシティによる音量(アンプリファイア)と音色(フィルターのカットオフ)のコントロールになります。

なぜカットオフなのか?というと、さきほどのピアノのベロシティの違いでわかるようにベロシティが弱いほど、倍音が出ないからです。弱く弾いたときに音の倍音が少ない方がより自然な音色として認識しやすくなります。

ではベロシティで音量と音色の変化を加えるとどうなるかを確認してみましょう。

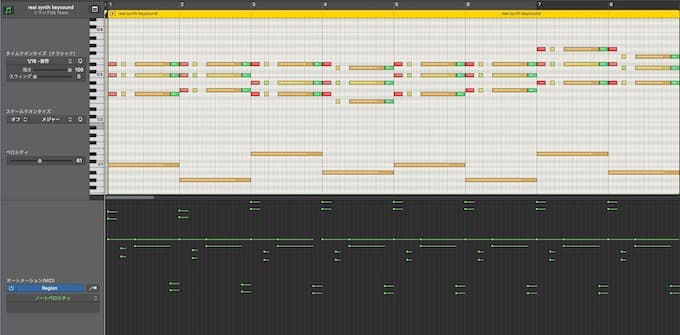

Thornを使ってSuperSaw的な音で打ち込んでいます。ベロシティをつけてはいますが、Thorn側でベロシティはどのパラメーターにもつながっていないので、設定したエンベロープの音が発音されます。

つぎに、音量のエンベロープと調整し、フィルターのカットオフをエベンロープ(ENV1)を設定しそれをベロシティでコントロールできるようにします。

AMP ENVにあるVELを100にしています。これでベロシティの強弱で音量がコントロールできます。つぎにとなりのENV1のVELを70にしています。これでENV1で設定した時間をかけてフィルターが閉じて音が暗くなる。つまり音色の変化をコントロールしています。

これでさきほど同じデータを再生すると次のようになります。

ベロシティが小さいところは音量が小さいだけではなく、音が暗くなり、ロングトーンでは音が時間と共に変化(暗くなる。)します。最初の音色と比べるとこちらの方が変化の仕方が生楽器に近いです。

もちろんテンポや他の楽器とのバランスは必要ですし、最初の音色の方が曲にハマるケースもあります。大切なのは「自分が求める音色にどのような意図を当てはめるか」ということです。シンセでありながらもダイナミックで自然な音色変化を求めるのであれば、「なぜ、その変化が必要なのか?」という目的まで踏み込んで音色を作るのが1ランク上の音作りといえます。

今回はThornを使っていますが、DAWに付属しているVAソフトシンセでも基本は同じなので、設定を参考に色々と調整してみるとよいでしょう。

生楽器の発音をしることで作るシンセさらしさとは?

音がどのように減衰するかを理解したうえで、本来減衰する音をフィルター等を使って音色を明るくするようにすれば、それは自然的な音の変化ではなくなります。つまり人工的に作られた音の変化ということになります。つまり無機質なオシレーターサウンドにリアルな音色変化をつけることができ、それを再度人工的なプロセスで音の変化を作り出すことができる。これがシンセサイザーの強みです。

このようにシンセを捉えることができれば、音作りに関しても「ただかっこいいと思った」というものではなく意図的な音作りが可能になります。

まとめ

どうでしょう?ベロシティ目安の数値を疑ってかかれるようになりましたか?

ベロシティをいじる必要性はなぜそこで音色変化が必要なのか?ということです。

むやみやたらにグルーヴという言葉や強弱がすべてという言葉でベロシティを変化させるのではなく意図が大切です。目安はあくまで目安です。必要に応じたベロシティの調整を行ってクオリティの高い打ち込みができるようになっていきましょう。