Reveal Sound Spireは太く、存在感のあるサウンドで世界中のサウンドクリエイターが使うソフトシンセです。

多様な波形生成:が可能な4つの柔軟なオシレーターと9つのユニゾンボイスを備えたサウンドエンジンこれらをベースに強烈なシンセリードから深みのあるパッドや派手なSuperSawサウンドも思うがままに作れます。

初心者でも音の流れが理解しやすいのでReveal Sound Spireでシンセの音作りの基礎を覚えてしまうのもよいでしょう。

本記事では音質から具体的な機能性や操作性まで幅広く深く解説しています。

Reveal Sound Spire 概要

| メーカー | Reveal Sound |

| 製品名 | Spire |

| 特徴 | 多様な波形生成:が可能な4つの柔軟なオシレーター 9つのユニゾンボイスを備えたサウンドエンジン 2xマルチモードフィルター 多様なビルトインFX 細かなサウンド調整が可能なモジュレーション ステッパー&アルペジエイター マルチバンドコンプレッサー 1,000以上のファクトリープリセット |

| システム | マック macOS 10.8 以降が必要 (Intel / M1 Apple Silicon 対応) (64 ビットのみ) 最新の Intel、M1、または AMD プロセッサが必要 VST、AAX 注意: AAX フォーマットは macOS 10.15 Catalina までのみ互換性があります。 Windows Windows 7 ~ Windows 11 ( 32 / 64 ビット) 最新の Intel または AMD プロセッサが必要 VST、AAX |

| 認証方式 | シリアル認証 |

| 認証数 | 制限なし |

| マニュアル | 日本語 |

| 価格 | $207.90 |

| 備考 | 拡張プリセット多数 |

Reveal Sound Spire「スパイア」は多様なオシレーター、ユニークなサウンドエンジン、高品質なフィルター、ビルトインエフェクトを備えたポリフォニックソフトウェアシンセサイザーです。EDM、トランス、ハウスに適しており、初心者からプロまで幅広く対応。モジュレーション、ステッパー、アルペジエイターが創造的なサウンドデザインを支援し、X-Compと3バンドEQでファットなサウンドを実現。1,000以上のプリセットで即戦力となります。

Reveal Sound Spireはダンスミュージック界隈で多様されるMassive、Serum、Dune2、Sylenth1、と並んで人気があります。

次の項目ではReveal Sound Spireの魅力を確認できる動画を紹介していますが、レビューがきになる人はこちらからお進みください。

Reveal Sound Spireの音作りが学べるおすすめ動画

ここではReveal Sound Spireの魅力を学べる3つの動画を紹介しています。

この動画は、リードやパッド、プラックなどのプリセットを50個確認できます。まずはこの動画でReveal Sound Spireの魅力を確認するとよいでしょう。

初心者から上級者まで幅広いユーザーの指示されているSleepfreasさんの音作り解説動画

- “LFOとGlideを使用したサウンド強化”: Spire SynthesizerのLFO(Low Frequency Oscillator)とGlide機能を活用して、サウンドに動きと表現力を加える方法。

- “フィルターモジュレーションによる豊かなサウンド作成”: フィルターモジュレーションを用いて、より複雑で豊かなサウンドを作り出すテクニック。

- “エンベロープの活用”: サウンドのダイナミクスをコントロールするためのエンベロープの効果的な使用方法。

この動画では次の3つのことが学べます。

- スパイアの波形変形と音響制御の基本”

- “スパイアのエフェクト活用と高度な制御テクニック”

- “スパイアで作る多彩な音色とモジュレーションの探求”

Spire Reveal Sound レビュー

4オシレーターの太さは伊達じゃない

Reveal Sound Spireの最大の特徴といっても過言ではないのが芯のあるオシレータサウンドを4つ使えることです。それぞれのオシレーターをアナログシンセエンジン(Classic)やFMと使い分けることで太さと繊細さを兼ね備えた存在感のあるサウンドを構築できます。

音に圧倒的な存在感が求められるEDM系でReveal Sound Spireが重宝される理由の一つはこれです。

エフェクター&X-Compのかかりかがヤバい!

Reveal Sound Spireの音が良い理由はエフェクトの質にあります。密度の高いリバーブはPlateとしか選べませんが音が埋もれるような印象はありません。またCPU負荷が低いので使いやすいです。

そして個人的に推しなのがX-Compです。これを一度使ってしまったら元には戻れません。バツグンの音圧を得られます。実に体育会系的なマッチョな音です。

使い方としてはほんのちょっと(数値的には2とか4程度)上げるだけでもOKです。これとBoostをあわせて使えばやる気のないベースもリードもプラックも超ご機嫌になります!

癖のあるハイレゾサウンド

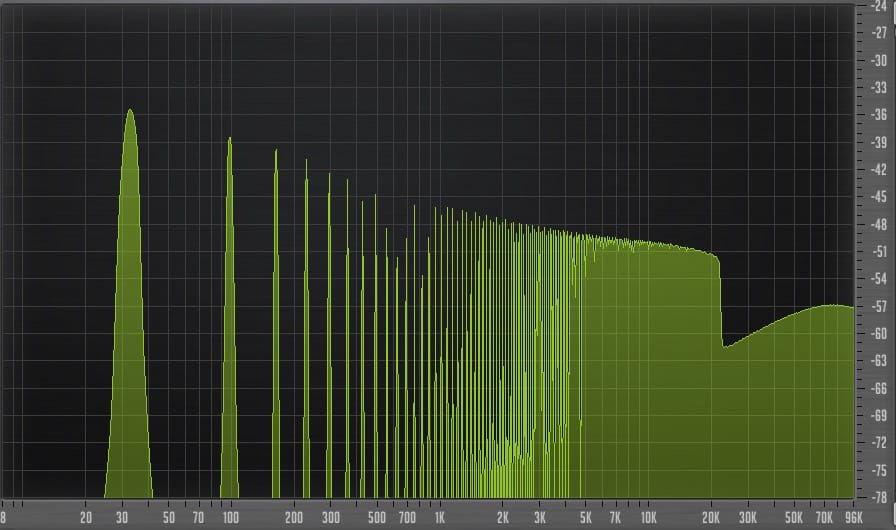

ClassicオシレーターでSaw波形を選びC1を発音させたときに何Hzまで伸びるかをチェックしてみると20kHz付で近一落ち込むのですが、再びそこから持ち上がり96kHzまで再生されます。

SerumやUltra Analog VS3とはまた違った高域の癖のあるサウンドはこのあたりが要因かもしれません。

4オシレーターに含まれる波形の数

Reveal Sound Spireのオシレーターは4xマルチモードポリ(最大同時発音数1~16)

オシレーターClassic、Noise、FM、AMSync、SawPWM、HardFM、Vowel

4オシレーター7エンジン49ウェーブテーブル、これらを駆使して音作りをします。

Reveal Sound SpireはMASSIVEと似たようなモーフィングオシレーターシステムを採用しています。モーフィングオシレーターというのは2つの波形を任意の量で混ぜ合わせるというものです。

wt mixを左に回すと7つのエンジンにわりあてられている音色(Classic)ならSAW波形で右に回すとWAVEテーブルから選ばれた波形になります(初期設定ではSin波形になっています)

wt mixをEnv等にアサインすることでSAW波形からSIN波形へ時間とともに変化させることが可能です。もっともシンプルなウェーブテーブル変化とも言えます。

CtaA&Bは使用するオシレーターによって変わります。

| ctrA | ctrB | |

| Classic | ノコギリ波とパルス波間の信号をクロスフェード | パルス幅をコントロール |

| Noise | フィルターのカットオフ周波数をコントロール 0~500 の値(ローパスフィルター) 501~1000 の値ではハイパスフィルター | フィルターのレゾナンス(共鳴)をコントロール |

| FM | モジュレーションの強さを設定 | モジュレーション周波数を設定 |

| AMSync | ノコギリ波とパルス波間の信号をクロスフェード | 変調の周波数を設定 |

| SawPWM | 4 種類の異なる SawPW 波形を切り替え | パルス幅をコントロール |

| HardFM | 変調の強さを設定 | モジュレータのノートの周波数を設定 |

| Vowel | 母音 “A” – “E” – “I” – “O” – “U”モーフィングを調整 | フォルマントの周波数を超低域から超高域の範囲で調整 |

音作りの参考にするのであれば、次のようにオシレーターを選びましょう。

アナログシンセ的な音がほしいならClassic、SawPWM

アクの強いデジタルサウンドがほしいならば、FM、AMSyn,HardFM

機械的なコーラスサウンドがほしいのであればVowel

UNISON&MIX

detuneはボイスのデチューン度を設定します。ここを右に回せばピッチが狂った感じになるので動かせる範囲はせいぜい2時くらいまでが現実的です。

densityはデチューンをさらに複雑に揺らしたものといった感じです。SuperSawを作るときは右に回しきるとよりらしくなります。

Unisonモードはボイスの量です。最大で9ボイスまで重ねることができます。9ボイス重ねた音は「Hyper〇〇」と言われています。このときdensityは12時の位置に戻すのが良いです。

Unisonの下にはユニークなモードがあります。

1, 2, 3 Octaves(1,2,3 オクターブ); Major 3rd(長 3 和音); Minor 3rd(短 3 和音); Major 7th(メジャー7th); Dominant

7th(ドミナント 7th); Minor-Major 7th(マイナーメジャー7th); Minor 7th(マイナー7th); Minor 9th(マイナー9th);

Major 9th(メジャー9th); Dominant 9th(ドミナント 9th); Half-Diminished 7th(ハーフディミニッシュ 7th); Diminished7th(ディミニッシュ); Suspended 2(sus2); Suspended 4(sus4); Perfect 5th(完全 5 度); Perfect 4th(完全 4 度)

これはUnisonをどの音程で鳴らすかという他のソフトシンセでは見られない機能です。使い所にセンスが委ねられそうな機能です。

WideはUnisonをどれくらい広げるか。右に回せば大きく広がりますが思った以上にナチュラルな広がり方をするので思い切り広げてしまいたいところです。

panは文字通りオシレーター毎のパンニングを調整できます。

ANAはONにするとアナログシンセのようなフリーランニングになりOFFにするとオシレーターはランダムな発振の仕方になります。

これらはオシレーター1つだけではわかりません。2つのオシレーターを重ねた初めてわかります。

INVはオシレーターの出力を反転させるということですが、効果としてはいまいちわかりにくいパラメーターです。

KEYを有効にするとオシレータは押されたノートに応じたピッチのトラッキングを行います。オフにするとどの音を出してもC2が一緒に発音することになります。

Filter input はオシレーターを1と2に送る量を調整します。左に回しきれば1だけ右に回しきれば2だけ中央で50/50のバランスで1と2に送られます。

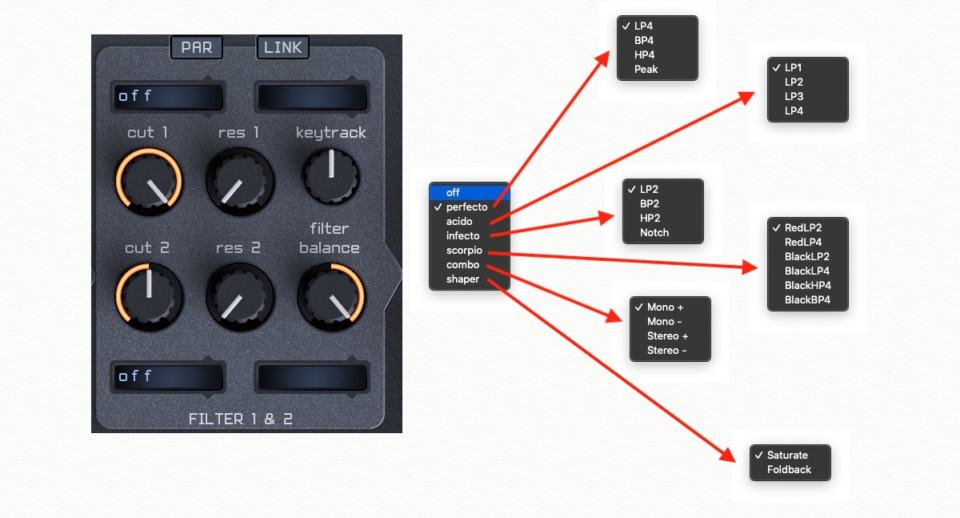

多数のフィルターカーブが魅力!

6つのフィルターモードとカープタイプが用意されています。

| Perfecto | アナログとデジタルフィルタータイプの 最高の特性を組み合せたユニークなアルゴリズム | LP4, BP4, HP4, Peak |

| Acido | TB-303 サウンドのシミュレートに適している | LP1, LP2,LP3, LP4 |

| Infecto | Virus TI シンセサイザーのフィルターサウンドをシミュレート | LP2, BP2, HP2, Notch |

| Scorpio | Perfectoとは異なるタイプのアナログデジタルフィルター | RedLP2,RedLP4, BlackLP2, BlackLP4, BlackHP, BlackBP |

| Combo | スパイクで構成されたフィルターで | Mono +,Mono -, Stereo +, Stereo – |

| Shaper | フィルター + ディストーション/オーバーロード。 | Saturator, Foldback Cut 1, Cut 2 フィルターカットオフ周波数を調整。 カットオフ値が0から500ローパスフィルター 501から1000ではハイパスフィルターとして動 Res 1, Res 2 – 歪の強さを調整 |

どのフィルターも個性がありますが、Virus TlのSuperSawをシミュレートするときはInfectoがはまりそうです。

個人的に大事にしているパラメーターがあります。それはkeytrackです。右に回し切ると音が高くなるたびにフィルターが開き左に回しきると低い音がフィルターが開いて高い音のフィルターが閉じます。

上昇傾向のフレーズであればフレーズの音階が上がるたびにフィルターが開いていくイメージです。2オクターブの範囲で動くアルペジオの場合高域では耳が痛くなる場合がありそういうときは、このkeytrackで高域の場合のみフィルターを閉じる(左に回して調整)という設定にします。

音の時間変化を作り上げるエンベロープ

エンベロープは全部で4つ、通常は1がアンプに割り当てられていますが、オシレーターをそれぞれ個別に割り当てることも可能ですし、フィルターに割り当てることもできます。

触っていて便利だと感じたのはエンベロープのカーブをクリック一つで変更できること、これは音作りの時短につながる素晴らしい機能です。

アンプとの音量としてエンベロープを使う場合もそうですが、フィルターエンベロープとして使う場合はこのカーブ切り替えの効果がよりわかりやすくなるので、フィルターENVを使うときはぜひ使ってもらいたい機能です。

さらにエンベロープにはコピー&ペーストボタンがありすぐにそれぞれのカーブをコピペして使うことができるのもポイントが高いです。

右側のエンベロープにはAPRも搭載されています。

エフェクト

音作りに最低限のエフェクトが搭載されていますが、どのエフェクトも自然で特にリバーブのPlateは付属のリバーブとしてはよくできている印象です。SHAPERのHQは8倍のオーバーサンプリング機能なので必要と感じたらONにしておくのがよいでしょう。

Comp&イコライザーマスターセクション

詳しくは後述しますが、X-compが最強です。音の太さの60%はここで作られていると言ってもよいかもしれません。

音が作りやすい

Reveal Sound SpireのGUIはバランスが良く音作りにストレスを感じさせません。配置されたパラメーターは動かせばどういう効果がでるのかはっきりしているので、「このパラメーターは何?」という音作りの迷子になるリスクが軽減されます。

イニシャライズボタンが押しやすい

初期設定(イニシャライズ)(フィルターもADSRも必要最低限の設定)は私がソフトシンセに求めるもっとも重要な部分です。音がまっさらな状態にすることでプリセットの音と比較し各パラメーターの音の変化をより深く知ることができるからです。

ソフトシンセの多くは階層が下(どこかしこのページをめくった先)にありますが、SPIREは画面の上部に設置されています。音作りをする人にとってはこの配置はとてもありがたいことです。

フィルターとENVの連携が便利!

フィルターはタイプが6種類がありそれぞれにカーブの異なったものを数種、選べます。定番のフィルターから変わり種まで用意されているので音作りの幅はかなり広いです。

そしてこのフィルターはENVとの連携が実にシンプルかつ効率的に作られているのがSPIREの魅力のひとつです。

というのもENV用のフィルターが割り当てられているは珍しいことではありませんが、アマウントとベロシティのノブが用意されているおかげで、自分で軽く演奏(2小節程度でも)できる人にとってはフィルターの開閉の気持ちよさを味わえますし、弾けない人でもピアノロール上でコードの特定の音だけをフィルターでこもらせるなどのエディットも簡単にできます。

確かにそれもよいでしょう。しかし、強弱によって音の明るさを変えられることで自然の楽器に近い音色変化が味わえます。無機質な音の中に有機的な変化を取り入れることでより存在感があるシンセトラックを作ることができます。

他のソフトシンセはベロシティやアマウントも自分で設定しなければいけないのでこの辺りのスピーディーな音作りへの配慮は素晴らしいというほかありません。

GUIのクオリティが高い

多くのソフトシンセが操作画面であるスキン(GUIグラフィルカルユーザー・インターフェイス)を変更できます。操作画面を切り替えることで気分が改められ創作意欲に貢献できるユーザーにとっては嬉しい機能です。

ちなみに私はNavy Glay themeを好んでよく使います。

パラメーターを数値入力できない

個人的にこの部分が使えないのはマイナス点です。他のソフトシンセであれば、例えばフィルターノブをクリックするとその部分を数値表示できテンキーを使ったりして数値入力できるのですが、Reveal Sound Spireはそういう仕様にはなっていません。

マウス等を使ってパラメーターを動かしていく必要があります。

パラメーターの数値がジャストしにくい

フィルターに限らず、すべてのパラメーターを動かすと6とか8単位で動いてしまいます。ものすごくゆっくり回しても動く数値は2や4単位です。音が良ければ問題はないのですが、この辺りはA型の私には少しストレスです。

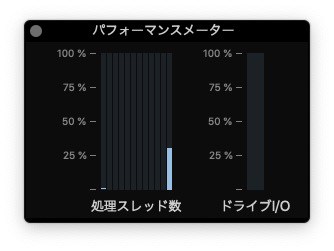

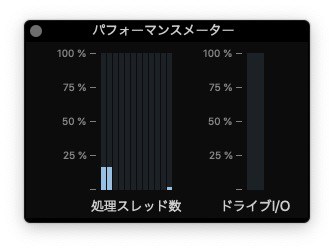

CPU負荷は設定によって大きく異なる

Reveal Sound Spire シンセ 重いという検索ワードがあるほど多くの人がReveal Sound Spireの重さを気にしていますが、私の環境では次のような負荷になっています。

SuperSawと呼ばれるサウンドが7ボイスに対して9ボイスはHyperSawと呼ばれています。Reveal Sound Spireは1つのオシレーターを最大で9ボイスにすることができるので、HyperSawを4オシレーター同時に使うことができます。しかしCPUに高い負荷をかけます。ですが、これはReveal Sound Spireに限ったことではなくどのソフトシンセでも似たような負荷になります。

でもHyperSawを使いたい!という場合はCPU負荷逃しを使うことで驚くほどCPUの負荷を軽減できます。CPU逃しは再生時に何も刺さっていないトラック(オーディオトラック等)を選択することで負荷が分散できるというものです。

動画録画に伴いLogicProのCPUがかなり高い負荷になっていますが、実際は25%程度になります。

挙動が怪しい場合がある

これは私の環境だけかもしれません。Logic Pro10.6で動かしていると例えばEnv等のスイッチを推していなくてもその上を通り過ぎるだけで勝手にEnv1が2に切り替わることがあります。そしてたまに落ちます。

しかし、これはReveal Sound Spireに限らずどのソフトシンセでも起こりうる話なのでデメリットというほどのことではありません。しっかりとファイルの保存をしておけば問題はありません。

CPU負荷計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Intel Corei7(i7-8700B)6コア

HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS12.6.1 Monterey

Audio/IF Focusrite RED 8PRE

バッファー 256

DAW LogicPro10.7.7

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

| 価格 | |

| Spire | $207.90 |

| Serum | $189 |

| u-he | $194.79 |

| sylenth1 | $151.28 |

Spireは価格面では若干割高感はありますが、それをカバーできるメリットが多数あります。

Spireの独自の特徴とメリット

- 多彩なオシレーター:

- Spireは4つのマルチモードポリフォニックオシレーターを搭載しており、幅広い波形とサウンドを生成できます。これにより、より豊かで多様な音色を作成することが可能です。

- ユニークなユニゾンモード:

- 各オシレーターには9つのユニゾンボイスがあり、ユニークなモードでサウンドを広げることができます。これは他のシンセサイザーにはない特徴で、より豊かなサウンドスケープを作り出すことができます。

- 高品質なフィルターとエフェクト:

- Spireには多様なフィルタータイプと高品質な内蔵エフェクトがあり、サウンドの微調整と加工が容易です。これにより、よりプロフェッショナルなサウンドデザインが可能になります。

- 低CPU負荷:

- Spireは高品質なサウンドを提供しながらも、CPU負荷が低いため、パフォーマンスに優れています。これにより、複数のインスタンスを使用してもシステムに負担をかけにくいです。

- 豊富なプリセット:

- 900以上のファクトリープリセットが含まれており、即戦力として使用できます。これにより、初心者でも簡単に高品質なサウンドを作成できます。

他のシンセサイザーとの比較

- Serum ($189): Serumは波形編集とサウンドデザインの自由度で知られていますが、Spireはより直感的な操作性と低CPU負荷で利点があります。

- u-he ($194.79): u-he製品はサウンドの暖かさとアナログ感で評価されていますが、Spireはより現代的なEDMサウンドに特化しています。

- Sylenth1 ($151.28): Sylenth1は使いやすさで知られていますが、Spireはより多様なサウンドオプションと高度なモジュレーション機能を提供します。

結論

価格が高いと感じるかもしれませんが、Spireはその多様なサウンド生成能力、ユニークなユニゾンモード、高品質なフィルターとエフェクト、低CPU負荷、豊富なプリセットといった点で他のシンセサイザーと差別化されています。これらの特徴は、特にEDMやダンスミュージック制作において大きなメリットを提供します。

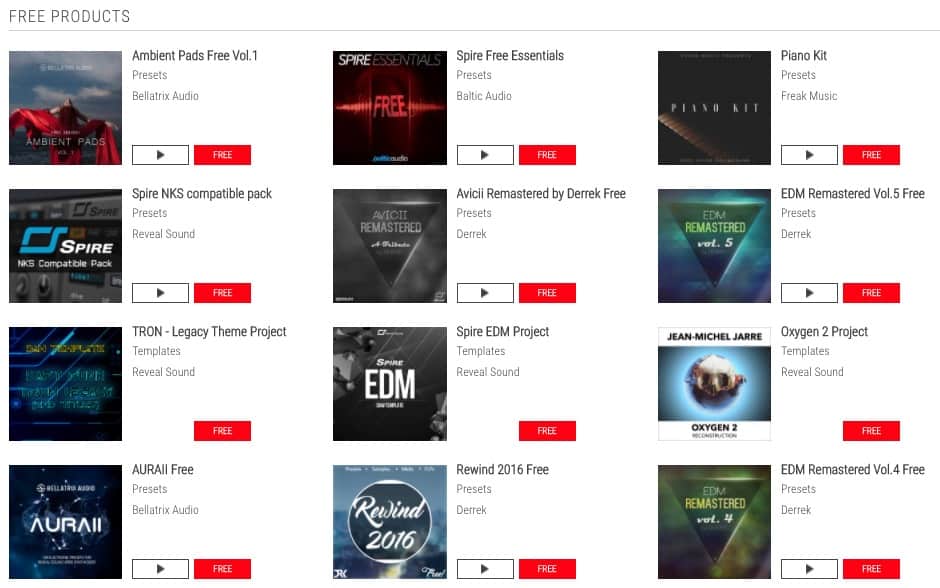

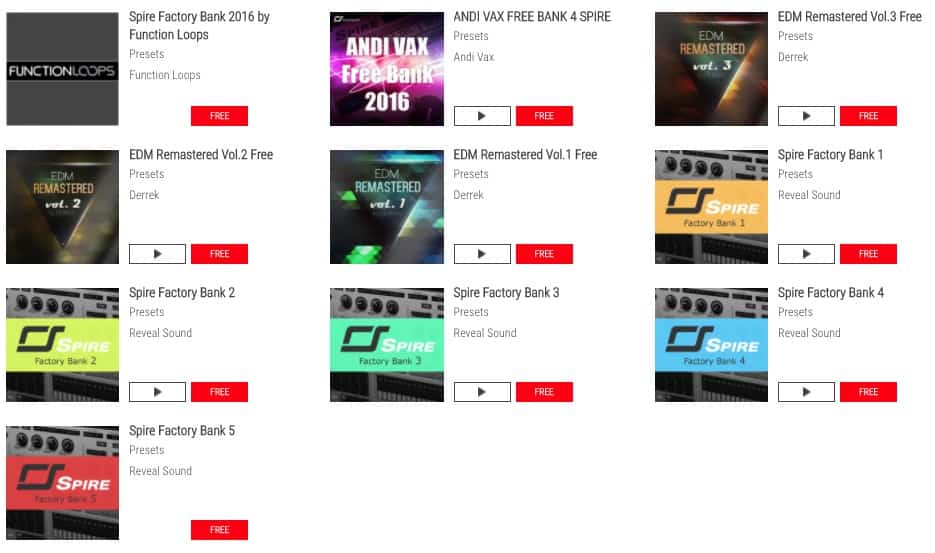

公式サイトのプリセットが豊富

ソフトシンセと言えば有償無償に関わらず多くのフリープリセットが有志の手によって作られています。そして人気があるのはやはりフリープリセット!Reveal Sound Spireがすごいのは公式サイトでフリープリセットを公開している点にありますが

正直お金とっても良いのでは??と思うレベルのものばかりですが、ここにある22個のプリセットはすべて無料です。どんな音なのか気になる人ように視聴できる環境も整っているを見ると「フリーだから持っていけよ!」ではなく「こんなフリーあるよ?よかったらもっていってカッコいい曲作ってね!」というメーカーがユーザーとのWIN-WINとの関係を結びたい姿勢が見えて好印象です。

Reveal Soundではオーディオパックが販売されています。ジャンルもしっかりと分けられそれぞれに特化したクオリティの高いオーディオファイルを手に入れられますし、その中で使われているSPIREのプリセットも入っています。

多くのジャンルについて学びたい人にとっては絶好のサウンドですし、何よりも安いです。

PluginBoutiqueで購入すると月替りプラグインが無料でもらえます。無料と行っても100ドル相当に売っているプラグインがもらえるのでかなりお得です。

7月の購入者特典は

AudioThing Frostbite 2またはNewfangled Audioのどちらかを選択できます!

注意点

- Rent To Own プランは、無料トランザクション ギフトの対象外

- Plugin Boutique アカウントが登録されていることを確認してください。アカウントをお持ちでない場合は、 こちらから作成できます。

- 有料製品をバスケットに追加します (この特典は 無料製品には適用されません )。

- 無料ギフトを選択し、チェックアウトを完了してください。

- 取引の全額 に対してバーチャル キャッシュやクーポンを使用し ないでください。 (ただし、100% 未満の量でも問題ありません。)

- このオファーの製品をすでに所有している場合、代替製品を提供することはできません。

- この製品のコピーを別の製品と交換することはできません。

- この製品のコピーを再販することはできません。

- このプロモーションでは、製品の 1 コピーを請求する資格があります。

- 1 回の取引につき 1 つの無料製品のみを請求できますが、複数の無料ギフトの場合は、すべての無料ギフトを取得するまで個別のトランザクションでこのオファーを引き換えることができます。

PluginBoutiqueでの具体的な購入方法はこちらの記事が参考になります!

このプラグインは誰におすすめ?

Reveal Sound Spireがおすすめな人とおすすめしない人の特徴を表にまとめました。

| 特徴 / ユーザータイプ | Spireをおすすめする人 | Spireをおすすめしない人 |

|---|---|---|

| 音楽ジャンル | EDM、ダンスミュージック、トランス | クラシックやオーケストラ音楽制作 |

| 経験レベル | 初心者から中級者、プロフェッショナル | 完全な初心者 |

| サウンドの好み | 現代的で豊かなサウンド、多様な音色 | シンプルでアナログなサウンドを好む |

| CPU性能 | 低〜中性能のCPUを使用している | 高性能なCPUを持ち、CPU負荷を気にしない |

| プリセットの利用 | 豊富なプリセットを活用したい | 完全にオリジナルのサウンドを作りたい |

| サウンドデザイン | オシレーターやフィルターでの細かい調整を好む | 波形編集や深いサウンドデザインを重視 |

| 価格感度 | 高品質なサウンドに投資する意欲がある | 予算が限られている、コストを重視 |

Reveal Sound Spireの特徴とユーザーのニーズに基づいています。Spireは多様な音色と高品質なサウンドを提供するため、EDMやダンスミュージック制作に興味があるユーザーや、サウンドデザインにこだわりを持つ中級者からプロフェッショナルに特におすすめ。

まとめ

Reveal Sound Spireを触ってみ思ったのはとにかく「音作りにストレスをかけない」ということです。エンベロープのコピペやENV3に最初からフィルターがアサインされていること、それぞれのパラメーターの配置、どれをとってみてもその結論に行き着きます。

音の善し悪しや好みは分かれるでしょう。それはどのシンセでも同じで感情で作らる音色に万能という二文字はありません。

だからこそ自分がこれは良いと思ったものはとことん使い込んでみることでよりそのソフトシンセの良さがわかります。Reveal Sound SPIREもとことん向かい合うことで音の作りの奥深さと楽しさを知ることができる素晴らしいソフトシンセだと思いました。