イコライザーを使用せずにスネアが際立つサウンドを作成するには、スネア選びの基準となる材質やサイズ、そしてスナッピーの調整が重要です。

特に、スネアの中央部を叩くことで得られる豊かなアタック感と、リムショットを駆使して得られる明瞭な音質が、ミックス中でスネアを抜けるように響かせるための鍵となります。

スネアドラムのチューニングを細かく調整し、スナッピーのテンションを適切に設定することで、EQに頼らずとも深みとパンチのあるサウンドを実現することが可能です。これにより、ドラムトラックが全体の楽曲に溶け込みつつも、スネアの存在感をしっかりと前面に出すことができます。

この記事ではDTM的にどの視点でどんなスネア音源を選べばいいのか?さらにそこから作り込むためには何が必要なのかを解説します。

ドラム打ち込みもスネアの音色が決まって初めてハマる要素も大きのでぜひ参考にしてください。

スネアの奏法による音色の違い

スネアは奏法によって音色も音の長さも変わってきます。つまりどんなサウンドで2拍目と4拍目のアクセントを作るのかというのは楽曲全体のアクセントを決めるのと同じなので音色決めは重要です。

まずスネアの奏法によるサウンドの違いを確認してみます。

Hit(スネアの真ん中を叩く)(一番ふくよかな音)

もっともオーソドックスな音色です。Aメロ、Bメロ、サビどこでも使える万能なスネアサウンドです。

Drag(引きずるように叩く)

スネアを擦ることでできる音色です。スネアで作るフィルの前に少しだけいれることでリアリティが出ます。アクセントというよりはアクセントに色付けする存在だと思ってください

Half Edge(真ん中とリムの間を叩く)Rimの次に抜けが良い音Half Edge

Half edgeとは

上記の通りスネアの真ん中とRimの間くらいをたたくことでRimよりになることでスネアの皮が張っている部分を叩くので音が固くなります。Hitより抜けが良くなります。なぜ、Half edgeを叩くと音が固くなるかというとのは倍音と大きく関係しています。

大太鼓や小太鼓、ティンパニなどのヘッドを有する打楽器は、中心から発生する第2倍音を消されてしまうために中心を叩くと豊かな響きが得られません。ティンパニはヘッドの半径1/3の部分が最も良い響きが得られるとされています。

http://music.animato-jp.net/baion.html

Hitとは違い、音が固くなるため抜けがよくなります。Aメロの2回目などで少し変化をもたせたい場合や、連続するスネアROLLなどで最後の方だけEdgeにすることでROLLに変化を与えられます。

Rim Shot(皮の部分と縁の部分を叩く)(一番ぬける音)

抜けが良いため、スネアの中でもっともアクセントが付けやすい音になります。どこでも使えますが、構成のメリハリを付けたいのであればサビにだけ使うことでよりサビ感を強調できます。

Side stick(真ん中とリムの間を叩く)

通常のスネアとは音色感が違うのでBメロなどで少し変化をつけたい場合などには特に有効です。またバラードのAメロなどでもよく使われます。

これもサビとの対比で考えるとどこに使えば効果的かが見えてきます。

Rim Stick(スネアの縁だけを叩く)

特殊な奏法で一般的にはあまり使われることはありません。

サンバなどではリムを叩いて演奏するパターンもあります。

Snareの打ち込むをするときのポイント

ドラムの音色を使う時はドラマーが演奏していて楽しくなる(ドラマーが飽きない)ことを意識するのがポイントになります。

スネアの材質の種類

スネアに使われている材質と音の傾向は次の3種類

- ウッドシェル あたたかい ふくよか

- メタル(スチール、ブラス、ブロンズ、アルミ) 明るい きらびやか

- その他(特殊素材)

このような音の傾向がありますが、大切なのは「あたたかい ふくよか」「明るい きらびやか」などは「何と比べて?」という意識を持っておく必要があります。またふくよかという定義をどう捉えておくのも大切です。「ふくよか、あたたかい」という言葉は高音より中低音の方がイメージがあるのではないでしょうか?

しかしウッドシェルの小さいタイプのスネアとメタルシェルの大きいタイプのスネアでは「ふくよかさ」という点では大きいタイプのスネアの方がふくよかに感じるかもしれません。

言葉の意味を知ったからそのとおりに使うのではなく自分の求めている音と材質の音のイメージが合うかを常にすり合わせる癖をつけましょう。

スネアの大きさ

音の高さ(ピッチ)はスネアの大きさで決まります。スネアの大きさで音が変わるの?という人は下の楽器を比較してどちらが音が高いか確認すれば小さい楽器の方が高い音がでるというのがわかると思います。

チェロに比べてバイオリンマリンバに対してグロッケン(鉄琴)チューバに対してトランペットチューニングでもピッチは変わりますが、ギターでも無限にチューニングを高くしていくと最後は弦が切れてしまいます。それと同じでスネアもチューニングだけで無限にピッチをかえることはできません。

スネアのシャリシャリ感は材質の音ではない

スネアに詳しくない人からすれば高音域がシャリシャリした音をスネアの材質と思う人もいますが、あれは裏面についているスナッピーというもの音です。スナッピーとはスネアの裏面についているノイジーな高域サウンドを作り出しているパーツのことです。これがないとトントンという音にしかなりません。

材質で音の影響がするのはスネア全体の同鳴り(倍音部分)に影響します。BFD3のようなドラム専用音源になるとTOPとBOTTOM(スナッピー)とSIDE(同鳴り)を分けて収録されているのミックス次第で音は変わりますし、材質の音を活かしたスネアサウンドを作ることができます。

では次にBFD3を使ってスネアの音質について見ていきたいと思います。

スネアのチューニング

一般的にスネアの標準は大体次の通りです。BFD3のスネアもだほぼ14インチです。

サイズ:10インチ~14インチ

深さ :3インチ~6インチ1/2

標準といわれるサイズは14”×5

このサイズが一番スネアがタン!となる大きさでコレより小さいと(たぅーん)という感じで余韻が聞こえ始めます。逆に深さが5インチ未満だと「タカン!」と行った軽く抜ける音になります。そして14インチのスネアのチューニングは大体192hz〜264hz(G3〜C4)のピッチと言われています。

重たいスネアを作りたいなら重たいスネア(大きいスネア)を選ぶ方方が下手なEQをいじらない分スネアの音質はよいです。基本EQはしないでいいならしない方がよいのです。

闇雲に数値だけを覚えてLOWを足したいなら100hzみたいなことをするのではなくLOW成分が含まれているスネアを選ぶことが大切です。

EQ処理に言えることは無い袖(入っていない周波数)は振ってはいけない(EQであげてはいけない)この言葉をしっかりと意識しましょう。

スネアサウンドの作り方と改善方法

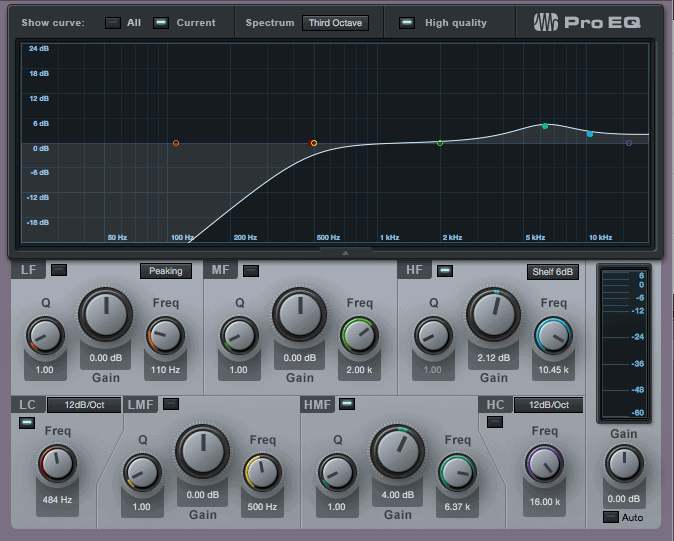

基音に対して倍音をどう補正するかという見方で考えます。Half Edgeの音をもう少し目立たせたい!という場合出てきた第二倍音を少しだけあげてやる(1〜2db)この程度でも存在感のある音を出せます。

注意すべきは倍音が実音つまり出ている音より大きくしすぎると基音のイメージが変わってしまうので、倍音を足し算でいじるときは気持ち程度で収めておく方がよいです。

中音域をがっつり削りたいという引き算で考える時はそこそこがっつり削ってもプラスよりは問題がありません。このあたりはトップエンジニア飛澤さんのミックスを見ることでわかる部分があると思います。

スネアサウンド作る時EQを使うことが多いですが、EQを使う理由は倍音のコントロールです。本来ならば音質(倍音)をコントロールするのはプレイヤーの力量とマイクのポジションです。逆に言えばよほど過度なEQ処理でない限りプレイヤーがEQ代わりになれるということでもあります。

EQを使うのは「出過ぎた倍音等をどう処理するか?」です。これがEQの使い方が引き算であるという理由です。

EQが足し算で使われる理由はその倍音をあくまで補うという形になりますが、むやみに足すことで「意図しない帯域がもちあがり音質が大きく変わってしまう」ので足しすぎは注意ということになると私は考えています。

「自分の曲のスネアがイケてない!ダサい!もっと熱いロックなスネアサウンドが欲しい!でも専用音源は高くて買えない」という人でも簡単にかっこいいロック感があふれるスネアを作ることができます。今回は専用音源を使わずにできるロックスネアの作り方についてまとめてみました。今回は使用している音源はXpand!2ですが、DAWに付属しているドラム音源でも全然作れるので参考にしてみてください。

良いスネアの基準とは?スネアらしさとは?

スネアはジャンルによってまったく音が違います。例えていうならばヒップホップで使われるスネアとメタルの曲では全く違うような感じです。

この場合自分がどのジャンルを作りたいのか?という目的をしっかりと決める必要があります。

ただ一般的にやはり、音の芯がはっきりと聴こえるスネアは聴いていて気持ちよが良いでしょう。

スネアの特徴

スネアを録音するときは次の3つで作られています。

- スネアの打面を狙ったトップの音(200〜300)

- スネアの下からスナッピーと言われる音を狙ったボトムの音(1khz〜4khz)

- これにスネアの横から狙ったサイドの音(150〜400hz)

これらは主に次のような言葉で表現されることが多いです。

- アタック感 (Top)

- ノイジー感(Bottom)

- ボディ感 (Side)

数字は周波数帯域です。あくまで目安ですので、自分の使っているスネアがどんな帯域かを知りたい場合は「スペアナで確認すると良いと思います」「スペアナって何?」どうやって確認すればよいの?という人はこちらの記事が参考になると思います。

中には「スペアナなんて使うな!耳で聞け!!」なんて言う人もいます。もちろん、それは正しいことですが、音作りになれていない間は自分の出してるサウンドを客観的に理解することで明確な意図をもったサウンドを作ることができるようになります。

最初にでも説明しましたが、私はボトムのスナッピーをいかにバランスよく混ぜるかがスネアの音色作りの要と思っています。BFD3ではこれらを別に収録されているので音作りが非常に細かいところまで追い込むことができます。

別々に聞くとこんな感じです

Snare Topの音

Snare Bottomの音

Snanre Sideの音

これらを混ぜるとことでスネアらしい音になります。

これらが別々の利点は、スネアの音色の作り込みをボリュームによる細かなさじ加減で調整できることにあります。

しかし専用音源でない場合はそうは生きませんが、kick編を読んで頂いた方はわかると思います。これらをパーツ要素に分解します。

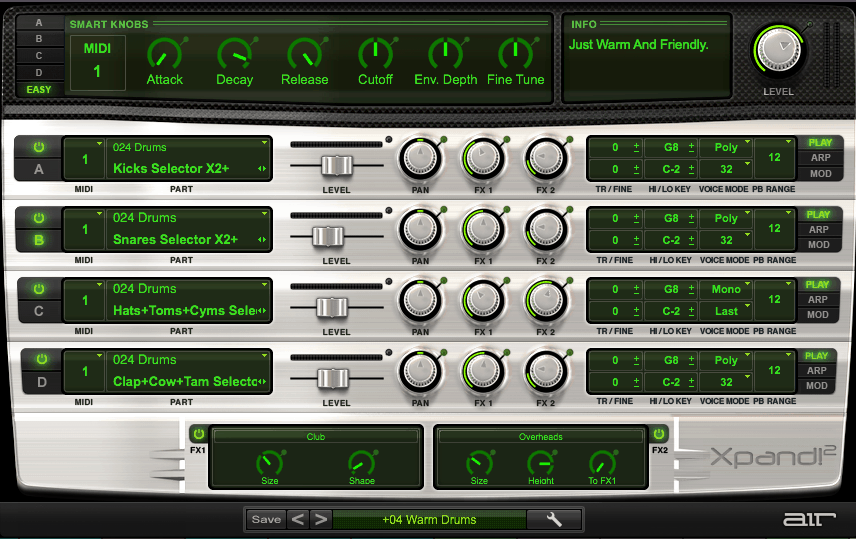

Xpand!2で作るスネアサウンド

Xpand!2のドラムキットから作り込んでいきますが、スネアの音色をチョイスして音を作っていきます。もっていない人でDAW付属の似たようなサウンドから同じ手法で似たようなスネアの音を作れます。

まずはボトム的なところからこのような音色をチョイスします

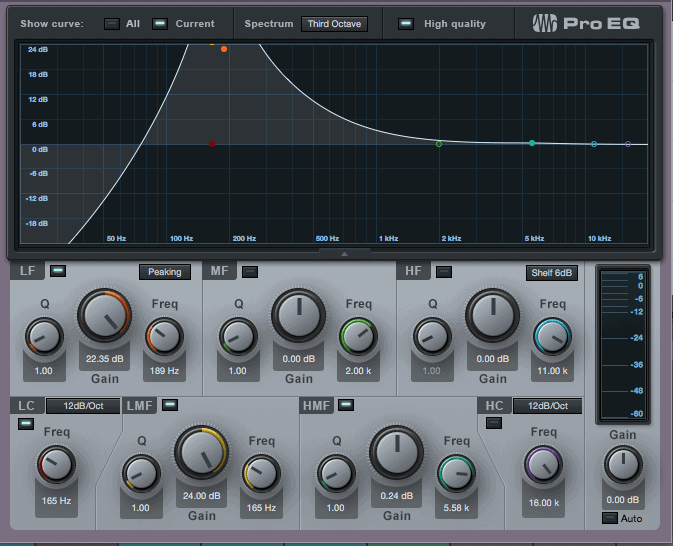

ノイジーな成分を多く含んだアンビエント感あるスネアの音です。これでBottomの感じつくるためにまずローをカットしてスナッピーの部分だけを強調します。

非常に良い感じのスナッピー(ノイジー)なスネアが出来ました。

次にトップの音です。

POP KitのE1にアサインされている音です。リムの響きもよくいかにもスネアらしい音です。

正直この音と先ほどのBottomの音をあわせてかなりいい感じの音ができますが、サイドの成分も美味しいので入れてみます。これは結構裏技的な感じです。

同じPopkitのC#1にアサインされているRimクリックの音です。これをエンベローブでアタックを削りイコライザーで200hz付近かなりあげてやります。

かなり非常識なイコライザーの使い方です。でもいいんです。最終的に良い音になれば何をやってもいんです。大切なのは「派手にやるなら、その意図をしっかり意識する」です。

Rimクリックは当然リムの胴の音の成分が含まれます。ですがクリック的な音は必要ありません。なのでその胴の部分だけを抜き出すために非常識なイコライザーの設定をしたというわけです。

さてこれらをすべて合わせて鳴らしてみるとこんな感じになります。

いい感じになってきました。Bottomの量は好みで変えていただくとしてまとめたものにコンプを掛けてパンチ感を出します。

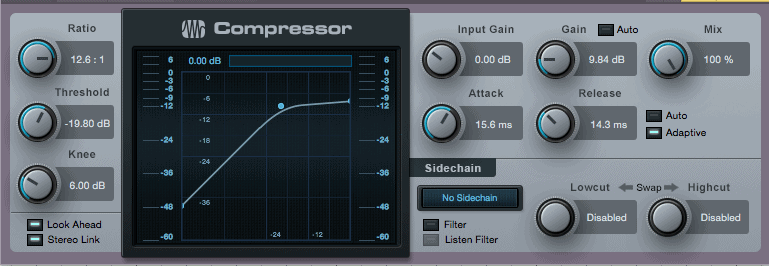

がっつり潰すたレシオは12.6:1とガッツリいっています。

どうですか?ここにささらにゲートでスナッピーの部分の長さを調整します。

極端なかけかたをしていますので、ここは好みで調節するとよいでしょう。スナッピーの部分がアンビ感(残響)多かったのでこうすることでドライな感じのスネアに出来ます。

このスネアも正直かなり作り込んだ感じのする音になったと思います。

大切なのは

- アタック感

- ボディ感

- ノイジー感

これらをバランスよくまぜてノイジー感(スナッピー)は余韻(残響)が出やすい音なのでそこをゲートでしっかり切ることでタイトでかつアタックもはっきりとしたスネアサウンドを作ることができます。スナッピーの部分に関してはホワイトノイズを加えてみるのも有りなやり方です。

専用音源がなくてもここまで出来る!逆にこれらを理解していればドラム専用音源を買ったときにより突っ込んだ音作りをすることができるようになります。

まとめ

かっこいいロッな曲のスネアに大切なのはEQやコンプでもなく「曲にあったスネア(奏法)を選ぶ」です。重たいビートにしたいのに軽いスネアw選べがビートは軽い印象になります。楽曲アレンジによって全体の印象は変わります。だから、スネア一発で曲のすべてが変わるわけではありませんが、それでもスネアが楽曲のビートに大きく影響するのは間違いありません。

慣れてくればスネアの音が

重い-軽い

硬い-柔らかい

暗い-明るい

などの要素を聞き分けられますが慣れていないときはスペクトラムアナライザーをつかって周波数帯域を確認し、それらが奏法によってどんな倍音を変化するのかをしっかりチェックしていくとより楽曲にマッチしてスネアサウンドを選ぶことができるようになります。

コメント