Arturia Pigments 4を使ってみました。一言でいえば、レジェンドシンセをハイクオリティでエミュレーションしたArturiaの技術で音作りの楽しさを再認識させてくれるソフトシンセです。

私はPigment2からのユーザーですが、今回Pigment4を手にしようと思った理由は次の4つ

- プリセットの使いやすさ

- コストパフォーマンスはどうなのか?

- 自分の創造性を刺激してくれるのか?

- Arturiaユーザーとして手にしてよかったと思えるのかどうか

結論から言うと、CPUの負荷が高い(重い)ものやプリセットの偏りはあるものも、ユニークな音作りへのアプローチ方法から学べるものも多く、Arturia好きとして満足できました。

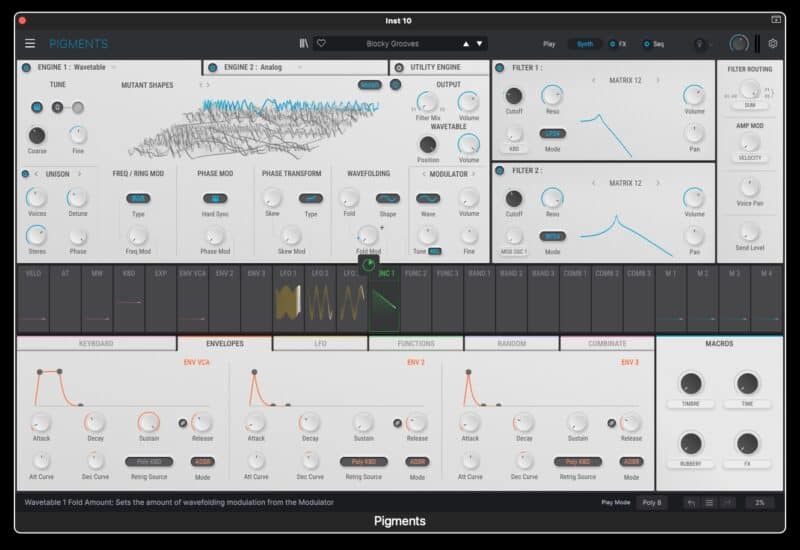

Arturia Pigments 4.0 概要

| メーカー | Arturia |

| 製品名 | Pigments 4.0 |

| 特徴 | 並列の 2 つのエンジン 仮想アナログ トリプル osc エンジン 複雑なウェーブテーブル エンジン (160 以上のウェーブテーブルを含む) サンプル & グラニュラー エンジン (サンプル ライブラリを含む) Harmonic Oscillator 加算エンジン エンジン クロスモッドを含む 3 番目のユーティリティ エンジン 5 形状のバーチャル アナログ オシレーター 2 つのサンプルベースのノイズ エンジン 2 つのフィルター V Collectionインストゥルメントのクラシックフィルタータイプ 最新のフィルター タイプ 連続直列/並列ルーティング 強力な FX セクション バスごとに 2 つのインサート バス、1 つのセンド バス、3 つの FX モジュラブル パラメータ Shimmer Reverb、MultiBand Compressor、 Chorus JUN-6 などを含む 18 のアルゴリズム。 高度な変調システム 色分けされたワークフロー ドラッグアンドドロップ割り当て、ホバー調整 エンベロープ、LFO、関数発生器、Random src など 4 つのダイナミックで割り当て可能なマクロ コントロール ビジュアル インターフェイス 最も重要なモジュールのグラフィック表示 簡易プレイモード 暗いテーマまたは明るいテーマ ポリリズミックシーケンサーとアルペジエーター 複雑でカスタムの進化するシーケンス/ARP を作成する 高度なランダム シーケンス ジェネレーター 1400 のプリセットの豊富なライブラリ MTS-ESP マイクロチューニングの互換性 MPE の互換性 NKSコントローラー対応 |

| システム | マック macOS 10.13 以降 (64 ビットのみ) (M1 Mac 対応) 4GBのRAM M1 プロセッサーまたは 2.5 GHz CPU 2 GB の空きハードディスク容量 OpenGL 2.0対応GPU スタンドアロン、VST、AAX、オーディオ ユニット、 NKS (64 ビット DAW のみ) で動作します。 ウィンドウズ Win 8.1+ (64 ビットのみ) 4GBのRAM 2.5GHzのCPU 2 GB の空きハードディスク容量 OpenGL 2.0対応GPU スタンドアロン、VST、AAX、オーディオ ユニット、 NKS (64 ビット DAW のみ) で動作します。 |

| バージョン | v4.0.0.2935(2022-12-14) |

| 認証方式 | Arturia Software Center認証 |

| 認証数 | 1つのライセンスで最大5台のコンピュータに 同時にアクティベーション |

| 容量 | 1.81GB |

| マニュアル | (Google Chromeで翻訳可能) |

| 価格 | $199(メーカー価格) |

| 備考 | 体験版あり 保存/読み込みとインポート/エクスポートは無効 デモは 20 分に制限 バージョン3からのユーザーは無償アップデート |

数々のレジェンドシンセをモデリングしているArturiaがリリースしたPigmentはマルチエンジンを搭載したソフトシンセです。

アナログシンセのような暖かみのあるサウンドからウェーブテーブルによる連続的な音の変化、そしてサンプリング音源の読み込みまで対応しているので、Pigmentで作れない音はないと言っても過言ではありません。

Pigment4はヒップホップ、トラップ、ベース、EDM、ローファイ、シネマティック ミュージックなどに対応するソフトウェア インストゥルメントといった位置づけのソフトシンセになります。

そのため、アニメソングや4リズム+シンセなどのオーソドックスな歌ものなどのポップスには音色がマッチしない印象もあります。しかしそれは、ありふれた音色に飽きている次世代クリエイターにとっては魅力的にうつるように思います。

Arturia Pigments 4.0 レビュー

音質

3.5

ハイレゾまで対応する音質

Arturiaは数々のアナログシンセをエミュレーションしてきました。それらは操作性から音質まで他の追従を許さないクオリティでしたが、いくつかのソフトシンセでは40kHz以上は出力されないものもあります。

今回のPigment4ではフィルターを使用せずにC1でSAW波を発音させると、76kHz付近でロールアウトするも96kHz付近までしっかりと出ているのがわかります。

また、Pigment4で搭載されたMS-20フィルターONにした状態(フィルターは完全に開いている)でも65kHz付近まで伸びます。実機がこのような挙動になるかはわかりませんが、どちらにしても非常に高い周波数帯域まで音が伸びているので

ハイレゾ環境での制作にも適応している音質と言えるでしょう。

しかし、これらはプロジェクトが192kHzでのみ計測できる内容なので48Hz環境でやっている人にはそこまで影響はありません。

10トラック使用したデモソング

Pigmentは重たいという印象を持っている人もいますが、10トラック程度は音色にもよりますが、そこまで激重な印象もありません。

出音の雰囲気はそこまで鋭さはなくどちらかと言うと少し甘めの印象さえありますが、物足りない印象はなく質感、量感ともにトラックの中で存在感を発揮する音色になっています。

Pigment4のCPU負荷について後述していますが、重たい音色などは少し工夫するだけでも軽くできます。

機能性

4

フィルターでパン設定が可能

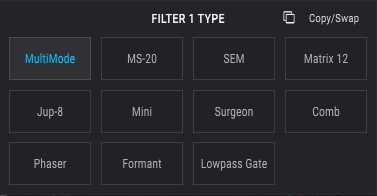

Pigment4では独立したフィルターを2つ搭載していて、それぞれ11のフィルターモードを装備しています。

これらのうちのいくつかは単体でリリースされているものもあるので、ここだけでもかなり贅沢なセクションだということがわかります。

さて、個人的にPigment4の最大の魅力と言っても過言ではないのが、フィルター毎に設定可能なパンポッドです。

例えばFILTER1を右にFILTER2を左に設定します。使用上真逆のパンニングにすると以下のような状態になってしまう理由はよくわかりませんが、右はMoogフィルター、左はSEMフィルター、それぞれを異なったLFOで動かすことができるため設定次第ではかなり複雑フィルターサウンドを楽しめます。

♪ フィルター1と2が完全なシリーズ接続で両方のフィルターが互いに真逆のパンニング (フィルター1が完全に左、

2が完全に右など) の場合、フィルター1のオーディオ信号は聴こえなくなります。

SERUMやSPIREを含め多くのソフトシンセがありますが、デュアルフィルターにそれぞれパンポッドが搭載されているのは私が知る限りPigment4だけのように思います。

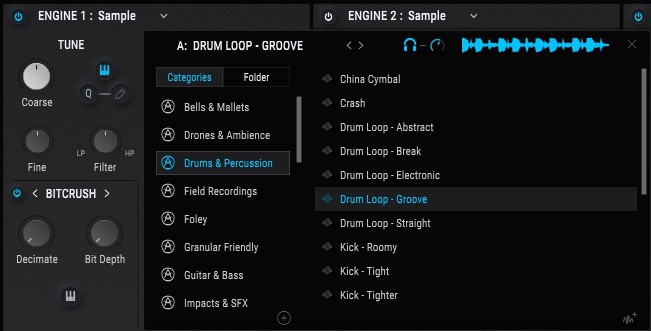

サンプルプリセットには楽器系も収録されている

EDM系やシネマティックな音色が目立ちますが、サンプルの中にはドラムループや単体のキックやスネアにタム、ストリングスや、ギター、ピアノなどの一般的な楽器もあります。しかしそれらを活かしたプリセットはあまりありません。

個人的にはこのあたりのプリセットをもう少し増やすだけで初心者でも親しみのあるソフトシンセになるようにも感じました。

その他の機能として、画面のりサイズや今回から今までブラックだけだったThemeにホワイトカラーも追加されました。

ただ、Themeを変更すると数秒間待たされます。このあたりはグラフィックが強いマシンやM1ならすぐに変わるのかもしれません。

操作性

4

コントロールアサインがかんたんでわかりやすい

各パラメーターは自由なモジュレーションソースにアサインが可能なのがPigment4の強みです。

方法はシンプルで変更したいパラメーターのとなりにある✕印をクリックするとアサイン可能なモジュレーションが中央に表示されるので、あとは好きなソースを選んで中央の数字のところをドラッグアンドドロップするだけです。

また、一つのパラメーターを複数のモジュールにアサインすることも可能でその場合のやり方も同じです。

かんたんで分かりやすくパラメーターコントロールアサインができるので音作りのストレスはありません。かなり便利な操作性で。

ArturiaのMIDIキーボードとの相性が抜群!

ArturiaがリリースしているMIDIキーボードを使うと、キーボード上から音色の変更や、音色エディットがアサインなしで使用可能です。

他のMIDIキーボードはコントロールアサインが煩わしかったりするのですが、そういう手間は一切ありません。さすがArturiaブランドです。

Pigment4に限らずArturia製品をお持ちの方はArturiaのMIDIキーボードの併用を強くおすすめします。使い勝手が段違いでよくなります。

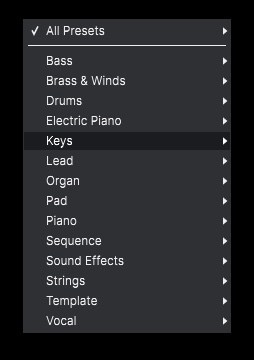

わかりやすいプリセット表示

Pigmentはプリセットの表示方法が少しユニークです。通常多くのソフトシンセと同じようにブラウザ方式で一度に大量のプリセットを表示できる方法と、バージョン別(購入プリセット)に表示できる2つの方法があります。

各バージョン別のプリセット表示

メイン画面のブラウザではすべてのプリセットが一度に大量表示されてしまうので、気になる人は、自分のお気に入りを指定するとLikedからいつでも呼び出せます。

プリセットのカテゴライズが大雑把

プリセットの数はかなり豊富にありますが、カテゴライズがあまり意味を持っていないように感じます。

例えば近年ではわりとよく使われるPluckですが、これはKeyというカテゴリの中に入っているものもあれば、リードの中にもプラックっぽいものもあります。

このあたりは開発者たちのカテゴリセンスによるところですが、正直もう少しわかりやすい選び方ができればと思うところです。

アナログエンジンの3つのオシレーターのパンが指定できない

アナログエンジンでは最大で3つのオシレーターを使用可能です。しかし、そのオシレーターはピッチ調整等は可能ですが、パンニングが調整できません。

このあたりは上記で解説したフィルターパンとの兼ね合いもあるのかもしれませんが少し不便なようにも思います。音像を広げたい場合の対処方法としてはUNISONモードでボイスを増やしステレオ調整をするとワイドなパンニングが施された音色を作れます。

安定性

2.5

CPU負荷はそれなりに高い

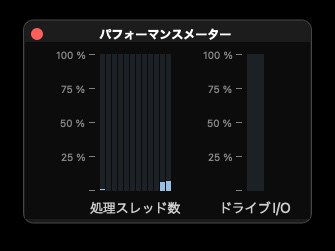

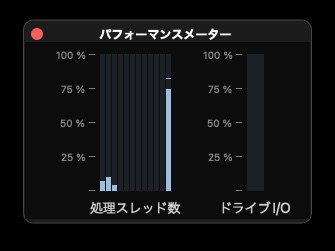

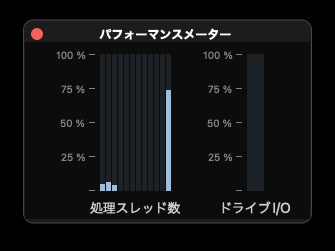

負荷はプリセットによって異なりますが、それなりに高めであり、リアルタイムでSuperSaw系になるとCPU負荷は75%くらいまで高くなる場合があります。

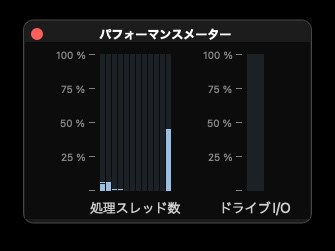

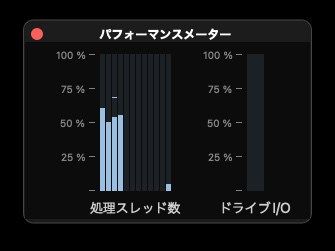

上記のサウンドデモでは10トラック程度使用しました。その場合の負荷は以下の通りです。

CPU負荷計測環境

パソコン Macmini2018

CPU Corei7(i7-8700B)6コア

HT使用時12コア 3.2GHz/ターボブースト(TB)使用時4.6GHz

メモリ 32GB

システム OS12.4 Monterey

Audio/IF APOGEE Symphony Ensemble

バッファー 256

DAW LogicPro10.7.5

48kHz/24bit

再生ストレージ SSD

負荷を逃がすポイントは次の4つになります。

- バッファーサイズを調整

- Pigment4 のボイスを変更

- リリースを調整

- CPU負荷逃しをする

- 他のソフトシンセをフリーズさせる

バッファーに関しては256ではかなり高い負荷になるので最低512くらいはほしいところです。しかし、512になるとレイテンシーが発生してリアルタイムの演奏には向かない可能性があるので、多少の妥協が必要になります。

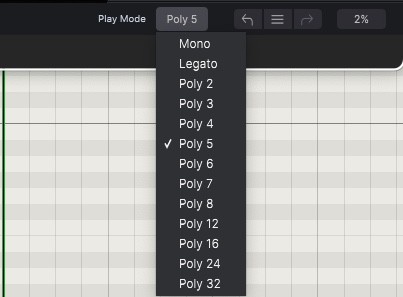

Pigment4は任意で最大32ボイス〜Mono(レガート)まで同時発音を変更できます。

デフォルトでは8になっていますが、同じ和音数であっても同時発音数を変更するとCPU負荷が変わります。

また、これはPigment4に限った話ではありませんが、ソフトシンセで負荷がかかる原因の一つにリリースタイムがあります。リリースタイムが長ければ長いほどCPUの負荷が高くなるのリリースタイムを微調整するのもおすすめです。

CPU負荷逃しはリアルタイムでの処理としては使えませんが、再生時にはシングルCPUにかかっていた負荷をマルチコアに分散させる方法です。

やり方は何も刺さっていないトラック(オーディオトラックなど)を選択し再生するだけです。これだけでCPUの負荷が分散され軽くなるので、ミックス時などは必ず使いたいテクニックです。

価格

3.5

機能面から考えるとコスパは悪くない

| Arturia Pigments 4 | SERUM | SPIRE | |

| $199 | $189 | $189 |

ウェーブテーブルを主軸としたソフトシンセで類似性があり有名なのはSERUMとSPIREでしょう。それぞれの価格と比較しても$10程度しか変わらないのでそこまで高い印象はありませんし、現在リリースセールとして$108なのでかなり割安感もあります。

PluginBoutiqueで購入すると月替りプラグインが無料でもらえます。無料と行っても100ドル相当に売っているプラグインがもらえるのでかなりお得です。

7月の購入者特典は

AudioThing Frostbite 2またはNewfangled Audioのどちらかを選択できます!

注意点

- Rent To Own プランは、無料トランザクション ギフトの対象外

- Plugin Boutique アカウントが登録されていることを確認してください。アカウントをお持ちでない場合は、 こちらから作成できます。

- 有料製品をバスケットに追加します (この特典は 無料製品には適用されません )。

- 無料ギフトを選択し、チェックアウトを完了してください。

- 取引の全額 に対してバーチャル キャッシュやクーポンを使用し ないでください。 (ただし、100% 未満の量でも問題ありません。)

- このオファーの製品をすでに所有している場合、代替製品を提供することはできません。

- この製品のコピーを別の製品と交換することはできません。

- この製品のコピーを再販することはできません。

- このプロモーションでは、製品の 1 コピーを請求する資格があります。

- 1 回の取引につき 1 つの無料製品のみを請求できますが、複数の無料ギフトの場合は、すべての無料ギフトを取得するまで個別のトランザクションでこのオファーを引き換えることができます。

PluginBoutiqueでの具体的な購入方法はこちらの記事が参考になります!

まとめ

SERUMやomnisphere2、nexus4、spireにAvengerなどたくさんのソフトシンセがある中でPigment4を選ぶ理由は見つかりましたか?個人的にはデュアルフィルターに搭載されているパンニングは面白い機能で使い込んでみたくなりました。

そのほかにも、エフェクト機能の充実やシーケンスなど使い込めば使い込むほど新しい可能性を提示してくれるPigment4は重たさこそデメリットですが、音作りの可能性に挑むサウンドクリエイターにとってはよい創造性の刺激をくれるソフトシンセです。