DTMをはじめてみたいけれど「何もわからない」「Macでもできるの?」「難しそうで不安」「お金がかかるんじゃないか」と悩んでいませんか?

私も30年前、DTMを始めたときは同じ気持ちでした。専門用語や複雑な画面に戸惑い、「本当に自分にできるのかな」と何度も立ち止まりました。でも、DTMには初心者でも楽しめる魅力があります。アイデアが音になり、メロディが形になる喜びは、何ものにも代えがたい体験です。

「音楽の才能がない」と悩む方もいるかもしれません。私も特別なセンスや才能があったわけではありませんが、「少しでも作ってみたい」という気持ちを原動力に続けた結果、ゲーム音楽のプロとして活動できるようになりました。

この記事では、Macを使ってDTMを始めたい人向けに、基本知識や必要なソフト・機材、DTM初心者によくある疑問まで、わかりやすく丁寧に解説しています。Windowsユーザーにとっても共通する内容が多く含まれているので、参考になるはずです。

あなたの中にある小さな創作の火種が、この記事をきっかけに音楽というカタチになることを願っています。

DTM初心者によくある疑問だけを見たい人はこちらから先読みできます。

DTMとは?基本知識

DTM(デスクトップミュージック)とは、パソコンで音楽を作ることで、作曲からミキシングまでデスク上で完結できるのが特徴です。昔はスタジオが必要だった音楽制作が、今は自宅で手軽に楽しめる革命的な方法。楽器が弾けなくても、自分のアイデアをプロ並みのサウンドに変えられます。では、DTMを始めるには何が必要か、初心者向けに基本を解説します。

まず必要なのはパソコンです。この記事は基本Mac環境での説明なので、Macをベースに話を進めます。

以前はIntel CPUが搭載されていたのですが、現在のMacはAppleが独自開発しているAppleシリコンMac(俗称としてはMチップと呼ばれる)オンリーになりました。最新のMチップはM4であり、数値が増えるほど最新のバージョンになっています。

どのMチップがよいかはやりたい音楽とかけられるコストによって異なりますが、無理して最新のものを購入しなくても、M2以降であれば、それなりのパフォーマンスを発揮します。

現在のアップルシリコンでは購入してからメモリが変更できません。作りたい音楽によってメモリの使用量が異なるので、気になる人はメモリの必要量の項目を参考にすることをおすすめします。

次に「DAW(Digital Audio Workstation)」。音を録音・編集するソフトで、DTMの心臓部です。有名なものに「Logic Pro」(Mac専用)、「FL Studio」、「Cubase」などがあり、初心者には無料の「GarageBand」(Mac)や「Cakewalk」(Windows)がおすすめ。

そして「オーディオインターフェイス」。マイクや楽器の音を高音質でPCに取り込むための機材です。1万円前後のモデル(例: Focusrite Scarlett Solo)でも十分使えます。

「MIDIキーボード」もあると便利。DAWに音符を打ち込むための鍵盤で、25鍵の安価なものから始められます。

他に「ヘッドホン」や「モニタースピーカー」で音を確認。最初は手持ちのイヤホンでもOKですが、こだわりたくなったら良いものを揃えると差が出ます。

| アイテム | 説明 | 予算目安 |

|---|---|---|

| PC | 音楽制作のベース。Mチップ メモリ16GB | 10万円~ |

| DAW | 音楽制作ソフト。無料版もあり | 0円~9万円 |

| オーディオインターフェイス | 音の入出力装置。高音質録音に必要 | 1万円~3万円 |

| MIDIキーボード | 音符入力用。25鍵から選べる | 5千円~1万5千円 |

| ヘッドホン/スピーカー | 音を確認する用。細かい調整に | 3千円~2万円 |

これらが揃えば、DTMの基本環境は完成です。最初はシンプルに始めて、慣れてきたら少しずつ機材を増やしていくのがおすすめ。DTMは自由度が高い分、自分に合ったスタイルを見つけていく楽しさがあります。次のステップでは、具体的な準備や使い方を掘り下げていくので、ぜひ一緒に進めてみましょう!

DTM初心者が知っておくべき心構えと誤解

ここではDTM初心者がしっておくべき心構えについて解説していきます。とくにDTM初心者検索すると「DTM作曲をなめるな」という言葉について勘違いしている人も多いのでその真相についても解説していきます。

「DTM作曲をなめるな」とは?

DTMを始めると、初心者は「高性能なソフトがあればすぐプロ並みの曲が作れる」「理論を知らなくても感覚でOK」と期待しがち。でも、現実は違います。

私も30年やってきて、最初は失敗ばかり。リズムはズレ、音量はバラバラでした。ソフトや機材は道具で、活かすには努力と試行錯誤が必要です。プロの曲が簡単そうに見えるのは、彼らが長年技術を磨いてきたから。DTMは魔法じゃないけど、この現実を知れば焦らず済みます。コツコツやれば成長を実感できますよ。

ネットで「DTM初心者」と検索すると「DTMをなめるな」が出てきてハードルが高そうに見えますが、これはプロ向けの警鐘で、初心者を否定するものではありません。

初心者が取るべき姿勢

DTM初心者なら、まず「小さく始める」のが大事です。いきなり大作を目指さず、4小節の簡単なメロディから試してみましょう。

そして、作るのも大切ですが、それ以上に大切なのが「聴く」という力を養うことです。

そして「完璧を目指さない」ことも大切。最初からプロ並みのクオリティを求めると、途中で嫌になります。

私も最初は「音が変だな」と思いつつ、楽しむことを優先しました。失敗してもいいんです。それが上達への近道。少しずつ慣れていくうちに、自然とスキルが上がっていきます。

どんな作曲家であっても最初は初心者です。またSNS等では「はじめて3ヶ月で作曲出来た!」という投稿を見て、自分はできないセンスがない!と思ってしまいがちですが、それぞれで生活スタイルや音楽に対する基礎知識も変わります。なので、そこを比較するのは生産的ではありません。

DTMソフトの選び方とおすすめの製品

DTMを始める上で欠かせないのがDAW(Digital Audio Workstation)、つまり音楽制作ソフトです。

DAWにはいろんな種類があり、それぞれ特徴が異なります。例えば、一番のおすすめはLogic Pro。Logic ProはMac専用で直感的な操作と豊富な音源が魅力。また他のDAWと違ってアップグレード費用がかからないのも大きなポイントです。

ただ、ちょっとした裏技を使うことで6,000〜7,000円程度安く購入できます。

EDMやビート系ユーザーに重宝されているのがFL Studio。初心者でも扱いやすい設計が人気です。

Cubaseは多機能でプロにも愛され、幅広いジャンルに対応します。他にもライブパフォーマンスに強いAbleton Live、軽快な動作と音質の良さが特徴的なStudio Oneなど、それぞれに異なる用途があります。

DAWは無償版もあります。有償版と比較して機能が少ない側面もありますが、お金をかけられない初心者におすすめです。

有名なのは「GarageBand」(Mac無料)は、シンプルで基本を学ぶのに最適。Logic Proへの以降もスムーズに可能です。

「Reaper」は軽量かつカスタマイズ性が高いのがポイントです。他にもオーディオインターフェイス購入時にDAWがついてくるので自分の音楽スタイルや予算、PC環境に合うかどうか。無料版や試用版で試してみるのも賢い方法です。詳しいDAWの比較はこちらでチェックしてください:

DAWには多くのソフトシンセが内蔵されておりそれだけでも使いこなせばプロレベルのクオリティの音楽を作成できますが、やはり定番と呼ばれているソフトシンセを使うとよりイメージした音色を作れますし、そこから刺激されてDTMライフが楽しいものになります。

オーディオインターフェイスの選び方と設定

オーディオインターフェイスは、DTMでマイクや楽器の音をPCに取り込み、高品質で再生するのに必須。PCの内蔵サウンドカードよりノイズが少なく、録音やモニタリングが向上します。

選び方は「用途」と「予算」で決めるのがポイント。ボーカルなら1~2入力でOK、バンドなら多入力モデルが便利です。

予算別のおすすめは、2万円前後なら「Focusrite Scarlett Solo」が初心者に人気。コンパクトで操作が簡単、音質も良好です。2~4万円なら「Motu /M4/M2」がおすすめです。

5万円以上なら「Universal Audio Apollo Twin」など、プロ仕様の高音質モデルも視野に。自分の制作スタイルに合った入出力数や音質をチェックしましょう。

設定は簡単。USBでPCに接続後、付属ドライバーをインストール(必要なら)。DAWでオーディオ設定を開き、入出力デバイスとしてインターフェイスを選択します。マイクをつなぎ、ゲインを調整して音が割れないよう注意。ヘッドホンやスピーカーでモニタリングすればOKです。最初はDAWのバッファサイズを大きめに設定すると安定します。

もっと詳しい選び方や設定のコツや必要性について知りたい方は下記の記事が参考になります。

MIDIキーボードの選び方と導入

結論として、DTM初心者なら49鍵〜61鍵がストレスなく使えます。

MIDIキーボードは音を入力する便利なツールで、鍵盤数によって用途が異なります。

- 25鍵(約30cm):コンパクトで持ち運びやすく、メロディやフレーズの打ち込み向き。5千円前後で「Korg microKEY-25」がおすすめ。

- 49鍵(4オクターブ弱):コードとメロディを両手で演奏可能。1万円前後の「M-Audio Keystation 49」はコスパ◎。

- 61鍵(5オクターブ):リアルタイム録音や作曲向き。2万円前後の「M-Audio Keystation 61」が初心者〜中級者向け。

- 88鍵(ピアノ同等):広い音域が必要な人向け。サイズが大きく高価(5万円~)。「Roland A-88」は本格派に最適。

接続方法は主にUSBとBluetooth。USBはPCにケーブルでつなぐ有線型で安定性が高く、ほとんどのモデルが対応。BluetoothはワイヤレスでiPadやスマホとも連携でき、「Korg microKEY Air」など一部モデルで可能。初心者はUSBから始めるのが簡単です。

| 鍵盤数 | 用途 | メリット | デメリット | 初心者向け度 | 横幅(平均) | 縦の長さ(平均) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 25鍵 | メロディ入力、音色確認 | コンパクト、低価格、省スペース | 両手演奏が難しい、音域が狭い | ★★★★☆(手軽に始めたい人向け) | 約30~35cm | 約15~20cm |

| 49鍵 | コード+メロディ、両手演奏 | 4オクターブでバランス良い、卓上OK | 61鍵より音域がやや狭い、場所を取る | ★★★★★(DTM入門に最適) | 約70~80cm | 約20~25cm |

| 61鍵 | 本格作曲、リアルタイム演奏 | 5オクターブで演奏性高い、ピアノ経験者にも | サイズ大、やや高価 | ★★★★☆(少し本格派向け) | 約90~100cm | 約25~30cm |

| 88鍵 | プロ並み演奏、広い音域が必要な場合 | ピアノ同等の鍵盤数、リアルなタッチ | 大きい、高価 | ★★★☆☆(上級志向向け) | 約130~140cm | 約30~35cm |

選ぶ際に重要なのはどのような場所においてDTMをするのかという所です。机が狭いのに88鍵盤置くと不安定でなにかの拍子にぶつけ、落としてしまう可能性もあります。

また、ピアノ演奏の経験があるからと言って88鍵盤タイプを選んでも、鍵盤の種類によってはおもちゃのようで意図して弾けないものも多いので注意が必要です。

私が使っている88鍵盤はまさに説明の通りのおもちゃのような88鍵盤タイプですが、演奏する目的ではなく楽譜の入力装置的な意味合いで割り切って使っているのでストレスには感じません。

作曲の流れとテクニック

ここから作曲の具体的な流れについて解説していきます。作曲の流れは人によって異なりますが、音楽経験のなかった私がゲームミュージックの作家になれるようになれた方法でもあるので参考にしてください。

作曲初心者は何から始めるべきなのか?

DTMで作曲するにあたって最初の疑問は「作曲初心者、何から始める?」ということです。ここは人によって耳コピや理論を勉強するべきなど様々な考え方があります。

しかし、私が提唱したいのは「聴く力」を養って欲しいということです。

我々は意識しなくても音が聞こえます。しかし優れた作曲家は聴く力が高いです。そして聴く力は意識することで音楽知識のない人でも十分に育てることが可能です。

作曲の基本は2小節〜4小節のひとかたまりのメロディを作る。ということになります。

「えっ?ドラムやベース、シンセは?」と思った人もいるでしょう。しかし、作曲とは本来メロディを作ることです。それ以外の作業はコードやサウンド作成などは編曲になります。

メロディを作る流れとしてメロディ単体で作るかコードに合わせながら作るかどちらかのパターンになります。どちらから作るのが正解なのか?については自分にあった方を選ぶのがよいと思いますが、コードに合わせたメロディの方がやりたい世界観に近づきやすいので、まずは好きな曲のコード進行を覚えていくのがよいと思います。

コード進行をそれなりに理解できはじめたら、いよいよ打ち込みです。ドラム、ピアノ、ギターなどはそれぞれの楽器あった打ち込み方法があるため、その楽器の特色をある程度理解しておくとクオリティの高い音楽になります。

音楽理論の基礎

音楽理論がなくても作曲はできますが、やはり理論を学習することでより自分のイメージが明確に相手に伝わりやすい楽曲制作が可能になっていくのは間違いありません。

作曲理論の基礎となるのはスケール&コードです。自分の作ったメロディがなぜ明るい(or暗いのか)これらを理論で理解すると、作曲の幅は大きく広がります。

音楽制作の基本と最初の音出し

初心者がDTMで音を出すために必要なソフトシンセやミックス/マスタリングについて解説していきます。

ソフトシンセの選び方(使い方)

ソフトシンセの使い方の基本はどのような音をどのように時間をかけて変化させて行くか?という視点を持つことです。これがわかればソフトシンセの使い方の8割は理解したことになります。この内容については下記の記事で詳しく解説しています。

DAWには多くのソフトシンセが内蔵されており、使い方次第でプロレベルの音も出せます。 ただし、生楽器系は別途購入した方がクオリティが高く、定番ソフトを使うことで安心感も得られます。

ピアノ、ギター、ベース、ドラム、シンセの音質向上を考えている人は、以下の記事を参考にしてください。

VSTプラグインの選び方

VSTプラグインはエフェクトやソフトシンセの総称です。プロレベルの曲作りには専用VSTの購入が理想ですが、無料でもDAW内蔵とは異なるサウンドを楽しめます。気になる人は試してみるのも良いでしょう。

ミキシングとマスタリングの基本

DTMで曲を仕上げるにはミキシングが重要。まず「音量バランス」と「EQ」を調整しましょう。

音量バランスは各トラックを整え、埋もれずに聴こえるようにすること。例えばドラムが大きすぎたら下げて全体を調整します。

EQは音の周波数を調整し、クリアにする技術。低音がモコモコなら100Hz以下をカット、高音がキンキンなら5kHz付近を抑えます。初心者はボーカルをメインに、他の音を少し下げ、低音を軽く削ると良いでしょう。

音圧調整の意味合いで使われることが多いマスタリングはマキシマイザーを使うと解決みたいなこを聞いたことがある人もいるかもしれませんが、マスタリングは正しいミックスの上で成り立つ話です。

まずはミキシングをしっかりと学習してから、マスタリングを行うのがよいでしょう。でないとわりと音割れや音が息苦しい感じになってしまいます。それらを解消するための方法は以下の記事で学習できます。

トラブルシューティング

DTMをしていると音が出ないトラブルに遭遇することも。その場合、まずオーディオインターフェイスの設定と接続を確認しましょう。

ケーブルが抜けていないか、オーディオインターフェイスが認識されているかをチェック。DAWやパソコンの設定が原因のこともあるので、再起動が有効です。

マイクが反応しない場合の解決策は、以下の記事で詳しく解説しています。

また、DAWを再生すると「バリバリ」と音が割れた!(ノイズが出ている!)というケースもよく発生します。この場合考えられるのは、録音レベルが高すぎるのかDAWのオーディオバッファサイズが原因となっていることが多いです。

下記の2つのページではDTMノイズの原因とオーディオバッファサイズの最適な設定方法について解説しています。

機材トラブルとしては電源のON/OFFによっても起こる場合があります。正しい順序で電源管理をするのが大切になる場合があります。

DTM初心者によくある疑問

私が色々なDTM初心者から聞いた話(質問)をまとめてみました。

理論はわからなくても大丈夫?

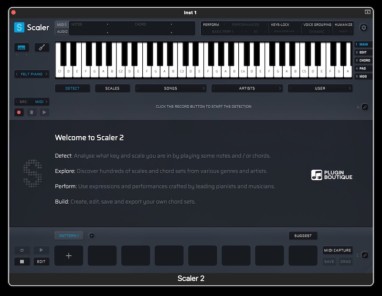

理論を知ることで、より高度かつ自分の意図した曲が作れるようにはなりますが、理論をしらなくても楽曲は作れます。最近はAIアシスタント機能によりコード進行をサポートしてくれる便利なプラグインもあります。

楽器が弾けなくても大丈夫?

「楽器が弾けないけどDTMできる?」と心配する初心者も多いですが、答えは「全然大丈夫!」です。DTMの強みは「打ち込み」にあります。MIDIキーボードやマウスで音符を一つずつ入力できるので、ピアノやギターが弾けなくても音楽を作れます。

私もDTMを始めたころはまったく鍵盤が弾けませんでした。もちろん弾けた方が作曲をするうえでプラスに働くのは間違いありませんが、30年以上DTMを続けてゲーム音楽のプロにもなれたので、弾くことと作ることはイコールではないと思っています。

例えば、メロディを「ドレミ」とゆっくり打ち込めば、それだけで曲の形に。ソフト内の音源を使えば、プロ並みのサウンドもすぐ出せます。楽器を弾くスキルは後から学べばいいし、弾けなくてもアイデア次第で十分楽しめます。打ち込みのおかげで、誰でもクリエイティブになれるのがDTMの魅力ですよ。

DTMを始めるのに年齢は関係ある?

「DTMを始めるのに年齢って関係ある?」と気になる人もいるかもしれませんが、結論から言うと、全く関係ありません!

10代の学生から50代の大人まで、幅広い世代がDTMを楽しんでいます。例えば、10代なら学校の課題や趣味で気軽に始められ、20~30代は仕事の合間に創作を楽しむ人が多いです。

40~50代でも、「昔から音楽が好きだった」とDTMに挑戦する人が増えています。私が見てきた中でも、50代でゼロから始めて素敵な曲を作った人も。年齢よりも「やってみたい」という気持ちが大事。DTMはPCとソフトがあれば誰でもスタートでき、年齢に関係なく自分のペースで学べます。新しい趣味として、今からでも遅くないですよ!

DTMをするのにパソコンはどれくらいのメモリを使うのか?

結論から言えば何をしたいのかによって変わります。生楽器を多様した曲(映画やゲームのBGM)を作りたい場合は、24GB以上は欲しいところ、逆にギターやベースボーカルなどドラム以外はすべて生演奏を録音する場合は16GBでもお釣りが来ると思ってもらえて大丈夫です。

つまりDTMパソコンを購入を検討する場合自分はどんな音楽を作りたいのか?という部分を明確にしておくのが大切です。

MacでDTMを始めるなら費用はどのくらいかかる?

MacでMDTMを始める初期費用はどのくらいの規模の楽曲を作りたいのかにもよりますが、

最新のMac Book Airの一番安いやつで164,800円(税込)これにLogic Proが30,000円、ここから、オーディオインターフェイスや、MIDIキーボード、ヘッドホン(スピーカー)など揃えいていくと30万くらいは行きますが、ノートパソコンとDAWソフトがあればDTMはスタートできます。Mac Book Airにはイヤホンジャックもあるので、まずはそれだけでも十分です。

またパソコンノートパソコンとは違いMac Miniならば94,800円(税込)であればさらに安く購入できます。ただし、液晶、パソコン用キーボードやマウスが必要になります。

ご提示いただいた構成に、27インチ程度の液晶ディスプレイ、Mac対応キーボード、マウスを追加した場合の概算費用を以下にまとめました。

| 項目 | 製品例 | 価格(税込) |

|---|---|---|

| 本体 | Apple製(仕様:0コアCPU、10コアGPU、16GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、16コアNeural Engine) | ¥94,800 |

| ディスプレイ | JAPANNEXT JN-IPS270FLFHD(27インチ、フルHD、IPS) | 約¥20,275 |

| キーボード | Apple Magic Keyboard(JIS配列) | 約¥13,800 |

| マウス | Apple Magic Mouse | 約¥10,800 |

| 合計 | — | 約¥139,675 |

大事なのは、「オススメしているものを全部揃えなければいけない!」と思うことではなく、最小限の環境でもDTMは始められるということをしるべきだと思います。

その最小限とは、パソコン本体(ノートパソコンでない場合は液晶ディスプレイ)、DAWソフト、パソコン用キーボードになります。

液晶モニターディスプレイはどれを使えばいい?

予算とどのような作業環境が用意できるのかによって異なりますが、27インチのサイズのものが用意できれば快適にDTMができます。

選ぶポイントは、パネルの種類や解像度やコントラスト比など色々とありますが、見落としがちなのは消費電力です。高いものになると100W程度クラスになります。これを1日8時間使っていると年間の電気代はそれなり高くなります。

また、品質クオリティの低いものだと、すぐに壊れるケースもあります。初期投資は高くついても5年も使えば元が取れる場合が多いので、選ぶ際は消費電力もチェックしてみてください。

DTM初心者でも使えるおすすめのスピーカーは?

DTM初心者におすすめなのは、ADAM D3Vです。高域からどっしりとした低域までバランスよく鳴ってくれる小型なながら優れたモニタースピーカーといえます。また価格もペアで43,000円であり、同価格帯の製品の中では10万クラスのスピーカーの音質に近いものがあります。

次におすすめなのがIK MultimediaのiLoud Micro Monitorです。こちらは定価が6万以上でしたが近年はセールで3万〜くらいまで下がっているのでADAM D3Vより安く購入できます。ADAM D3Vと比較すると全体的にフラットな再生音が魅力です。

普通のヘッドホンとモニターヘッドホンの違いについて

モニターヘッドホンと普通のヘッドホンの違いはより正確に音を聞き分けられるクオリティを持っているものがモニターヘッドホンであるといえます。

またヘッドホンのタイプは主に次の開放型と密閉型の2つ。開放型は音が外に漏れる、密閉型は音が漏れないというのが最大の違いです。

音質についてはどちらが良いという話ではなく、どちらが好みなのか?になりますが、録音をすることも想定するのであればヘッドホンは密閉型を選ぶのが良いでしょう。

クオリティの高いものは値段も高くなりますが、初心者はそこまで高価なものでなくても大丈夫です。

Logic ProとCubaseならどっちがいい?

以下に、Logic ProとCubaseの主な違いを3つずつ、初心者にもわかりやすく表にまとめました:

| 項目 | Logic Pro | Cubase |

|---|---|---|

| 対応OS | Mac専用 | Mac / Windows 両対応 |

| 価格とコスパ | 買い切り制(¥30,000)で高コスパ | 複数エディションあり、上位版は高価(¥69300) |

| 操作のわかりやすさ | 直感的で初心者に優しいUI | 機能が多く、やや学習コストが高め |

コストを抑えたいならばLogic Pro,作曲機能の豊富さでいえばCubase Proになります。

DAWによって使えるトラック数が異なるってホント?

本当です。これには2つの意味があります。まず1つはDAWのグレードによって物理的に決められている場合です。

多くのDAWは複数のエディション(例:Intro / Standard / Suite)を提供しており、トラック数はユーザー層の区別を明確にするための機能制限要素の1つです。

| DAW名 | 無償/廉価版のトラック制限例 | 上位版のトラック数 |

|---|---|---|

| Ableton Live Intro | 最大16トラック | Live Suite:無制限 |

| Studio One Prime | 無制限(ただし機能制限) | Professional:無制限 |

| Cubase Elements | 48オーディオ / 64 MIDI | Cubase Pro:無制限 |

これは価格弾力性に基づいたプロダクトポートフォリオ戦略に一致し、ユーザーの成長段階(趣味 → セミプロ → プロ)に応じた製品アップグレードを誘導する設計です。

もう一つはDAW内部の処理によるトラック数の違いです。内部エンジン設計、メモリ管理、リアルタイム処理負荷によって変わってきます。

最新の環境ではありませんが、それぞれのDAWでトラック数の違いを知りたい人の下記のページが参考になります。

楽曲が似てしまう(パクリ問題)

作曲をしていると好きな曲に楽曲が似てしまうことがあります。パクったつもりはないもののなぜ似てしまうのか?どうすれば独自性を打ち出せるのか?結論として、私達が無意識に蓄えた音楽ストックに頼ってしまうのが原因です。

DTM初心者であれば蓄えなんてないと思うかもしれませんが、「好き」を形にする以上自分の中の好きがどうしても根底に存在していまいます。そのために、目的と、変化、より多くの音楽のインプットによって作曲の幅を広げていくのが大切です。

以下の記事では作曲初心者のパクリ問題についてさらに深堀りしています。

曲のテンポの決め方がわからない

メロディやコード進行と同じくらい曲のテンポは重要です。

それはテンポによって受ける印象が異なるからです。またテンポによって音色の作り方も変わっってきます。曲のテンポを決めるコツは、そのテンポがどんなイメージをもっているのかを意識することです。以下の記事でジャンル別に具体的なテンポと意味について解説しています。

ベロシティの設定方法がよくわからない

DTMにおいてベロシティの設定はノリや楽器演奏特有の特徴を再現するうえで大切です。

リアルにしたいのか機械的にしたいのかによってその設定方法は異なりますが、基本的には、強弱の繰り返しが基本です。そのときに大事なのは、その設定によって音色にどのような変化があるかどうか正しく認識することです。音色によってはベロシティの設定数値が異なるため、一概に同じ数値に設定しても意図した変化にならない場合があります。

ノーマライズはした方がいい?

ノーマライズとは、オーディオの最大音量を自動で一定のレベルに調整する処理です。音割れを防ぎつつ音量を均一化でき、素材間の音量差を解消する効果があります。ただし、ダイナミクスは変わらないため、コンプレッサーのような音圧調整はできません。

音量が小さいままだとコンプやイコライザーを使っても意図した効果にならない場合があります。その場合ノーマライズは解決策として有効です。しかし、ボーカル録音等で録音した素材をノーマライズした場合、ノイズも大きくなってしまうので、注意が必要です。

ノーマライズについて下記の下記の記事で詳しく解説しています。

VST2とVST3,AUの違いが知りたい

VST2は広く使われた旧規格で、シンプルだが現在は開発終了。VST3はMIDI CCやオートメーション、サイドチェインに対応し、より効率的。AUはMac専用でLogic Proに最適化されており、OSとの連携が強い。MacではAU、他はVST3が主流です。

どのくらいで上達する?

DTMの上達速度は個人差がありますが、毎日30分練習すれば、3か月で簡単な曲を作れる目安です。例えば、最初は打ち込みに慣れ、1か月でメロディとリズムを組み合わせ、2か月目でコードを足し、3か月目でミキシングの基本を覚える感じですが、大切なのは人と比較しないこと。

DTMで成功している人の大半は自分のペースを守っている人です。

私の経験でも、最初は音がバラバラでしたが、毎日触るうちにコツがつかめました。焦らず小さな目標(4小節のループ作りなど)を積み重ねれば、気づけば1曲完成に。楽しみながら続けると、自然と上達しますよ。

曲のクオリティが低くて悩んでいる

初心者である場合どうしても曲のクオリティが思い通りにならないことが多いです。これは時間と経験によって解決していく話でもありますが、「思い通りにならない」とは逆をいえば現状に満足していない!という裏返しでもあり、それだけ熱量が高いという話でもあります。

曲のクオリティがしょぼいという印象を持っている場合、何が原因なのかを知ることで悩みを解決できる可能性があります。

おすすめのDTMコミュニティは?

エックスで「#DTM初心者とつながりたい」と検索すれば、多くの人がフォローしてくれるので、そこが最もハードルが低いコミュニティの入口といえます。

その次におすすめのが深夜の2時間DTM、こちらはアマプロ問わず、出されたテーマで曲を作り、それをエックス上で発表するというもの、こちらも多くの人が聞いてくれますし、深夜の2時間DTMを通して多くの音楽仲間と触れ合えるメリットもあります。

「でも、自分はまだ発表できるレベルじゃない」と考える人もいるかもしれませんが、DTMを始めて1ヶ月もしない人が参加していたりもするので、気軽にはじめても良いと思います。

おすすめのDTM本は?

近年はDTM初心者にもわかりやすい書籍が数多く販売されています。おすすめ本はその人の目的によって異なります。そのため、まず自分がやりたいことを明確にすることが大切です。

それらを踏まえたうえで下記のページで紹介しているDTM本はどれもおすすめなので参考にしてください。

DTMの音がうるさいと言われた

DTMで気をつけたいのは音量による騒音トラブル。適切な音量は時間帯や環境で変わるので、試行錯誤が必要です。でも、もっと厄介なのはMIDIキーボードの打鍵音。振動が意外と響き、ストレスを与えます。防音マットやゴムパッドを敷く、スピーカースタンドを使う、ヘッドフォンで制作するなどの対策が効果的です。

DTM初心者から次のレベルへ

初心者や中級者という定義が明確にあるわけではありませんが、DTM初心者としては次へのステップは楽曲を完成させることにあります。最初は2〜4小節しか作れなかったものが、時間とともに作れる長さやミックスやマスタリングのクオリティもアップしていきます。

少しずつ曲を作れるようになると、色々な楽器を含めた楽曲制作に取り掛かりたくなりますが、そこで発生するのが全体的にモコモコしたサウンド俗に言う「音がぬけない」という状態です。これを回避するには楽器がどのような帯域に集中しているのかを知ることです。

その場合にはスペクトラムアナライザーをというものを使うと各楽器の周波数を目で確認できるのでおすすめです。

そして、スペクトラム・アナライザーをつかながら音のこもりやすい周波数帯域を確認していくとバランスのとれたミックスができるようになり、その結果マスタリングクオリティもあがります。

その他にも、最初には意識もしなかったドラムのバランスも、奥行き感のあるミックスも理解が進み、総合的にクオリティが上がっていきます。

最初は誰でも初心者です。人によって上達の速度は違います。上手くいかないからやめたくなる人もいるでしょう。その場合やめても良いと思います。

ただ、また何かのタイミングで「ちょっとやってみようかな?」って思えれば少しずつですが確実にレベルアップはしていきますよ!